♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

「ヒュッゲ」という考え方

毎日が心地良いでしょうか?仕事や家事でそれどころではないという人も多いかもしれません。

いきなりですが…

私はムーミンが大好きです♡

実は子どもの時から愛読書はムーミンで

アニメもいつも見ていましたし、ムーミンハウスも持っていました笑

なぜか昔から北欧の世界観に魅了され、「北欧」に強い憧れがありました。

正直いうと、子どもの時から無意識に

人と比べられたり、競争したりすることに

違和感を感じていたのかもしれません。

もちろん和の文化も好きですし、

和室サロンなので矛盾しますが

家具や小物、音楽も北欧のものが好きだったりします。

ムーミンの舞台はフィンランドなのですが、

北欧のデンマークには

「ヒュッゲ」という概念があります。

あまり馴染みのない言葉ですが少し前には様々な国で注目されました。

「幸せを感じる心地よいことや時間」という意味を持つデンマーク語のヒュッゲ(hygge)

もっと詳しく言うとデンマーク語で、

「心地よさ」「人とともにいるときに感じるぬくもり」

「不安のない状態」を表すことばです。

デンマークは夜が長く寒い土地です。

それに加えて、税金が高く(その代わり福祉が手厚い)、

給料の半分ほどを税金に持っていかれる上に、外食をすると25%ほどの税金がかかってきます。

こういった状況が、

家の中でお金をかけずに、

誰かと一緒に過ごすことで幸せを感じる方法や、マインドを育てたのではないかと言われています。

北欧社会のしくみは「平等」なので、誰もが高等教育を受けられます。

やりたい仕事に就き、なりたいものになるチャンスがあります。

仕事から体験的、精神的な満足を得ることが、北欧の人の自己実現です。

自分がおもしろいと思えることをひたむきに追求しますが、同時に「自分の仕事に対する評価」についても重視しており、さらに仕事の質を追求します。

北欧の人にとって、仕事の目的は「多額の給料」や「出世」ではなく、

世の中には、生きるために働らかなければならない人と、働くことがおもしろいから生きているという考え方です。

家での時間を大切にする北欧の人は、残業もほとんどせず、公私のON・OFFをしっかりつける国民性だそうです。

デンマークは国連の幸福度調査により、世界一幸せな国とされ、

ゆったりと時間を過ごす価値観と、人生のどの位置に立っているのかを振り返って、自分のものさしで幸せを感じる価値観。

それらを現実化するための社会制度が幸せな国にしているのかもしれません。

幸せには「短期的なもの」と「長期的なもの」があるといわれ

時間が経過することによって消える一時的な幸せが「短期的な幸せ」、

人生における満足感の高まりが「長期的な幸せ」。

欲しかったモノが買えたことや、行きたかった場所に行ってみたという幸せは「短期的な幸せ」で、時間が経過することによって消えてしまう一時的なものです。

一方「長期的な幸せ」とは、長年の夢が実現できた、他者に貢献できた、など、自分の人生における満足感の高まりのことを指します。

一人ひとりが自分の考えをもち、自分のライフスタイルを大切にしているからこそ、他人を思いやるヒュッゲな気持ちが生まれると北欧の人たちは信じています。

プライベートを大切にしつつ、仕事の時間はしっかり集中する。職場でも心地よさを与えられるような工夫をすることで気持ちを落ち着かせ、効率よく進めることができる。

このようなライフスタイルは、日本でも実現不可能ではありません。

ヒュッゲとは、どこの国に暮らそうとも可能な「幸せの追求」のこと。

Hyggeとは

・一番くつろいだ気持ちになれる場所はどこか

・自分の支えになっているのはどんな行動や習慣か

・安らぎを感じさせてくれる人はだれか

・一番幸せを感じさせてくれるものは何か

・リラックスするために何をしているか

・ほっとするために必要なものは何か

これを自分に問いかけることで、Hyggeはみつかります。

そして

・シンプルに暮らす

今をとことん楽しみ、つながりを大切にして生きている。物理的に恵まれた暮らしではなく、精神的な豊かさを大事に。

・人を信頼する

大切な人を信頼し安心して自分らしくいられる人たちとともに過ごすこと。

・「オーセンティック」であること

「オーセンティック」は「本物であること」「誠実であること」「地に足がついていること」ということ。

・「スローダウン」

ゆっくり、着実に、生きること。

日本は豊かで安全でとても暮らしやすい国ではあります。でもクタクタになるまで働いてお金を沢山稼がないと幸せになれない、そう信じ込んで頑張っている人がたくさんいたり、誰かと比較したり、ストレスを抱えやすいのも事実だと思います。

自分が欲しいものではなく、

既に持っているものに目を向ける生き方であっても充分に幸せになれるということ、そういう生き方があるのだということを知ること。

すると自然と気持ちが楽になれたりします。

私もそんな北欧に憧れるとはいえ、ここは日本です。

昨日、自分はまだまだ心が狭いなぁと感じてしまうことがあり、そんな時このヒュッゲを思い出したのでした。

考え方ひとつで、こんな北欧の暮らしに近づけることもあると思います。

私にとってのヒュッゲはマッサージという仕事。

仕事を通して幸せを感じられることができること、とっても有り難いことです。

世の中には色んな考え方や価値観、世界観があって

どれが正しいとか正解ってないんだと思いますが

いつももっと自分や人が「心地良いこと」に心を向けていきたいですね♡

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズ東京サロン

波動

昨日書いたように、ことばにはチカラがあり、人の心に響き、様々な影響を与えます。

それが科学的に実証されていたり、

「水は答えを知っている」という本の中では

水に「ありがとう」と言うときれいな結晶に、「バカヤロウ」というと汚い結晶になるという実験結果が本になっていたりします。

科学的なのか賛否両論はあるそうですが

それが何を意味してるかというと

「この世は全て波動で出来ている」

携帯やPC、木も水もそして私たちもすべて目に見えないスピードで「振動」しています。

それぞれが固有の周波数を持ち独特の波動を持っています。

量子力学などの科学の世界では物質は振動にすぎないということが言われているのです。

物を細かく分けていくと、すべては粒であり波である。

原子レベルまでいくと、この世界の全てのものは核の周りを電子が回っているだけということになります。

電子の数と形によって原子は固有の振動を持ち、耳に聞こえる音、目に見える物は人間が聞いたり見たりできる周波数の物だけです。

見たり聞くことができなくても存在するものはあるのです。

ものも意識も万物のものが、全て波動です。私たちもすべては、微妙に「揺れて」いてそこにエネルギーが存在しています。

それが相互作用しあって、五感以上の感覚で毎日毎秒毎瞬、コミュニケーションをとっています。

人の波動と水の波動

何となくわかるかもしれませんが

楽しく過ごしている人は楽しい波動を出しています。

一緒にいると楽しい気分になり元気になる人っていますよね。

この人といるとなんか疲れる…

元気がなくなる…という人もいるかもしれません。

これは振動している波動の違いです。

良い言葉も悪い言葉も波紋のように広がっていくのです。

水の話に戻ると、

水は言葉やエネルギーを転写する物質だと言われています。

水が氷る時、水の分子は結晶となって目に見えるのですが、自然とは違う情報が入るとキレイな六角系ができないと言われています。

湧き水ではキレイな結晶ができますが、塩素で消毒された日本の水はいびつな結晶になります。湧き水も電子レンジで温めてから結晶にすると、結晶は歪むそつです。

言葉で水の結晶が変わる=

ほとんどが、水で出来ている人間の身体にも波動が大きく影響します

つまり、大袈裟でなく血液や消化液、リンパ液などを含む水でできている人間の身体。

血液は身体全身に栄養を運び細胞になり臓器になり体質になります。

身体の60%、胎児は90%が水で出来ている私たちが毎日発する言葉や、行動、食べもの、飲みもので考え方、人生まで変わることになります。

音楽の波動

胎教で音楽をを聞かせると良いと言われるのはほぼ水で出来ている赤ちゃんが波動の良い音楽を聴くと、その波動が赤ちゃんへと広がるからです。

「心地よい・不快」と感じる波長、波動は人それぞれ違いがあります。

例えば、好みの音楽や映画、食べものさえ無意識に目に見えない「欲している振動数の違い」があります。

つまり人は「自分に合ったもの」を無意識の内に選択しています。

好きな人、食べ物、音楽、映像、思考…

目に見えないものを感じとるの心と感覚もとても大切なのではないかと思います。

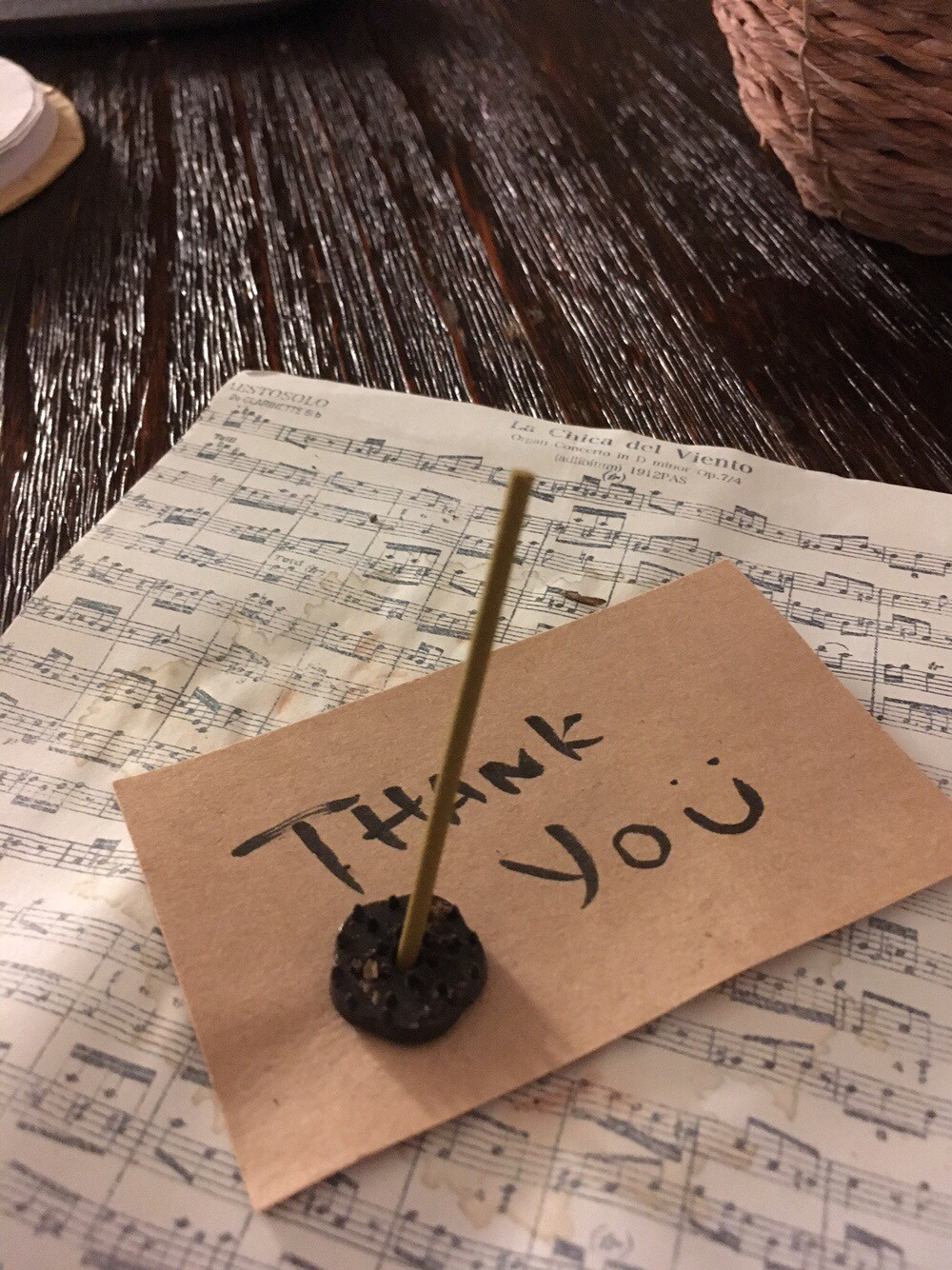

私がサロンにお花を置くのは

花も生きていて、あるだけで幸せな気持ちになれるから、お香を焚くのは心地良い香りに癒されるからです。

そうやって心が喜ぶ素敵なものに触れると自然と施術中もリラックスできるのです。

見る、聞く、感じる、「生き生きとした波長」と会うことが多ければ多いほど

私たちの感覚は鋭くなり、心が豊かに健康的になります。

マニアックな上、長くなりましたが

できるだけ心地良いと感じるもの、人、ことに触れ、

できるだけ自分がも「心地良い状態」=ワクワク♡、幸せ♡な気持ちでいること。

同じものは必ず引き合うので、自然と出会う人、付き合う人が変わります。

そのためには、使うことば、今の思考、

食べるものに気をつけ、

そして今の心身の状態を整えることが大切なのだと思います。

ステキな1週間になりますように。

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズで脳をデトックス

ことば

ことばのチカラ。

誰かからのちょっとした一言の言葉で前向きになれたり、幸せな気持ちになったり、

逆に簡単に悲しくなったり、不快になったりします。

たったひとことなのにその中に「心遣い」や「思いやり」…が伝わり、想いは届くものです。

脳科学者の茂木健一郎さんは

"言葉には、それを受け取る側の力を奪い、不幸にする力もある。嫉みや憤りに任せて心ないことを言ったり、心を傷つけるような言葉は「黒魔術」となる。

一方、言葉には、相手を元気づけ、幸せにする力もある。愛や好意があふれる言葉を浴びせたり、傷ついている人を救うような言葉は「白魔術」と言うことができる"

と言っています。

黒魔術とは、自分の欲望を実現するために相手を利用したり、あるいは敵意を抱いた相手をおとしめるために使われる魔法。

一方、白魔術とは、愛を成就させたり、美しいものを生み出したり、公のためになるような目的のために使われる魔法です。

毎日どのような言葉を話しているのか。

どのように思考しているのか。

言葉には、心の「内側」が現れ、

そしてその言葉と「同じ物」を引き寄せます。

それは言葉には力があり言葉を通して意識が変わりその意識が行動を変えるからだとよく言われます。

相手を幸せにできるような、

自分も幸せになれるような言葉を使っているでしょうか。

それともマイナスな言葉を使ってしまいがちでしょうか。

実は脳は相手に行った言葉と自分に言った言葉、誰に言ったか=一人称、二人称

を区別できません。

つまり人に言った言葉(陰で言ったことも)は自分に言っているのと同じなのです。

発した言葉は波動(エネルギー)となって自分にも相手にも周りにも伝わります。

「言霊」

日本人は言霊といって昔から言葉には不思議な力があると信じてきました。

霊には、神様に自分の願いを伝えるという意味もあり

言霊は言葉の意味だけでなく、音にも宿るとされているのです。

言葉の音に宿る言霊が、特に神様への伝達という意味が強いとされています。

「疲れた」「面倒くさい」といった言葉を多用していると、より一層気分が滅入ってしまうことはよくあります。

前向きな感情がこもった言葉の言霊には、自分をよりよい状態にする効果もあります。

自分を守るためには辛い状況の時ほど、前向きな感情がこもった言葉を発したいものです。

そして自分の名前の意味を調べたことがあるかもしれませんが

人の運命に影響を与えるような意味を持つ言霊も存在しており、つけてもらった名前にも「言霊」があります。

こうなって欲しいと願ってつけてくれた名前にも意味があります。

「ことば」って本当に大切です。

誰かの言葉で心が温かくなれる瞬間て、とても幸せだと思います。

だからこそ

「嬉しい」「美味しい」「幸せ」

ワクワクする言葉をなるべく使っていきたいですね♪

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間と水の流れる音

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズ東京サロン

健康の秘訣は筋肉にある?!

昨日書いたように肩こりや胃腸炎、頭痛などは病気ではなく、症状です。

痛みや苦痛を伴う症状が出ている時は生まれながら備え持っているこの命を守るための「生命代謝」が、

きちんと働く環境が崩れ出していよ!

という身体からのメッセージ。

つまり、本来「痛い症状を嘆く」のではなく、「教えてくれてありがとう!」と言わなくてはなりません。

生活習慣病と呼ばれる症状の多くは、悩みすぎ、働きすぎ、栄養不足、活性酸素など心身のストレスによって自律神経に異常が起きた結果生じる症状です。

体調は「自律神経」と言って、車でいうとアクセル(交感神経)とブレーキ(副交感神経)によって調整されています。

アクセルもブレーキもバランスが取れている状態が健康で

アクセルばかりの暴走車、ブレーキばかりで動けない車、どちらか片方が優位になりすぎると

これらの偏りが体調不調へ向かう原因となるのです。

「交感神経」=アクセル

心臓の働きを高めたり、血管を収縮して血圧を上げたり、活動を促進する自律神経になります。

副交感神経」=ブレーキ

呼吸を穏やかにし、血管を拡張し、血流を促し心身をリラックスモードにします。

これまではだいたい30%ほどの病気は食事が原因だと言われてきましたが、

「心」から来るものという見解もあります。

生活習慣病の引き金となること

・「運動不足」

・ミネラル不足

・過労などによる心身消耗・ストレス

・睡眠問題

身体は上のような状態が居心地が悪いので、「変えてくれ!」と不定愁訴としてメッセージを送ってきます。

気づいてもらいやすいよう、

痛み、痒み、ニキビ、シミ、鼻炎、様々な煩わしい不快症状で訴えてきます。

実はこの役割を担当しているのが「顆粒球」です。

顆粒球はいわば細菌や細胞の死骸など、異物を食べ殺して掃除してくれる「身体のお掃除屋」

また白血球(顆粒球とリンパ球)のバランスを調整し免疫を維持するという

健康に生きるために非常に重要な働きをしていることも証明されました。

"顆粒球(かりゅうきゅう)とは"

白血球の成分で、細胞のなかに殺菌作用のある成分を含んだ「顆粒」を持っています。

交感神経優位=顆粒球が増える

副交感神経優位=リンパ球が増える

実は顆粒球とリンパ球で95%を占める白血球のこのバランスの乱れが、免疫異常と言われている難病の原因だといわれ、

ガン、リウマチ、糖尿病、高血圧、パーキンソン病、クローン病、各種炎症、円形脱毛症など…これらは顆粒球が異常に増える事で起きているそうです。

顆粒球とリンパ球のバランスを保つには?

具体的にストレスを改善し、健やかな毎日を送るためにできることは…

「筋肉をつくり体のバランスを整える」💪

筋肉は色んな病気を防いでいるのです。

筋肉は動かすことで病気を防ぐために必要な「筋肉ホルモン」をつくる働きがあります。

筋肉ホルモンは【マイオカイン】といわれ、別名「若返りホルモン」

効果としては

・脂肪を分解

・糖代謝を改善して糖尿病を予防

・血圧を安定

・動脈硬化予防

・認知症予防

・がんを 予防

若返りホルモンのマイオカインは、どうやら筋肉に負荷をかけるようなトレーニング(筋トレ)をすることで分泌を促すそうです。

このマイオカイン、分泌のされかたが独特で

分泌されるのは、新しく筋肉が作られるときで、新しく作られてから4か月しか分泌されず、その量も決まっているそうです。

つまりは、普段から継続的に筋トレや運動をして、少しずつでも新しい筋肉を作っていくことが必要だということです。

さらに、下半身部分のトレーニングを行うことで更なる効果が期待できるんだとか!!

下半身トレーニングといえば…

スクワット!

マイオカインも「スクワット」で分泌し、むしろ「スクワット」でないと分泌することが難しいそうです。

スクワットが少し前にブームになりましたがスクワットは一番大きな筋肉を鍛えられるので、健康にはとても良いのです♡

さらにマイオカインはアロマの精油で分泌アップすることも発見されているそうで、ちょっと研究してみようと思います。

さあ、今日からスクワットですね★

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズで脳をデトックス

massage =message💌

ここ最近思うこと。

マッサージって不思議。身体や心って不思議で正直で、本当にいとおしいもの。

「痛み」は身体からのメッセージだといわれています。

そして心の「もやもや」や「そわそわ」

簡単に言語化できないけど気分がふわふわしたり、胃がちくちくしたり…

そんな何とも言えない違和感てきっと誰にでもあると思います。

忙しい生活の中で自分の心と向き合うことってなかなかできないかもしれません。

でも少し立ち止まって、今、何を感じ、何を必要としている、どうしたいのかに注意を向けることはとても大事なことです。

確実に、地道に、丁寧に…

それが「地に足をつける」ことなのかもしれません。

自分の体験してること、感じていることを、ちゃんと感じることを「フォーカシング」といいます。

“なんとなく感じるもの”に目を背けることなく、蓋をすることなく、見つめ、引き出し、そこにあることを感じると、“なんとなく感じるものは身体や心からのメッセージだと気づくかもしれません。

「頑張っている自分」は頑張ることが当たり前になっていて「頑張ろうという前向きな自分」は「イライラしている自分」だったり、

本当は「ダラダラとのんびりしたい自分」がいたりするものです。

そんな本当の自分の声を無視し続けていると「気付いて」と身体から痛みや不調としてメッセージを送ります。

ストレスは川にゴミがたまって水の流れが悪くなり濁っている状態。

少し汚れたら綺麗に掃除すれば流れは止まりませんが、ゴミがいっぱいになってしまうとやがて水は流れず、逆流してしまうこともあります。

私がマッサージをするようになったのは

最初は自分のためでした。

10代の頃、いろんなことがあって

食事や生活リズムもボロボロで、体も心も痛めつけていました。

元気ハツラツだったはずの私はどんどん不調が増えて、肩こりも頭痛も冷えもひどくて、薬を飲んでは副作用でまた気持ちが落ちたり...そんな繰り返し。

たまたま家にあった家庭雑誌の特集で便秘が治るツボ圧しマッサージをしてみたのが最初のきっかけでした

痛いツボを触るうちに

肩こりとか頭痛、腰痛って

痛いところが悪いだけじゃなくて

本当は内臓が疲れていたり、

心が疲れていることに気づき始めました。

日々施術していると何となくその人感情とか気持ちを感じることもあります。

本当はどこが疲れているのか、身体はどうしてほしいのか、心の中はどんな思いがあるのか…

そしてお客様のリラックスや安心感じると不思議とプラスのパワーをもらったりします。

私の想いも伝わるといいなと思いながら…

だけど、1番近い存在の自分が自分の本当の声に気づいてあげることが大切なんだと思います。

マッサージとメッセージが一文字違いなのってそういう意味もあるんじゃないかなって思います。

いつもありがとうございます😊

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分 和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズ東京サロン