♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

予防医学としての「アロマ」

美味しいものの匂い…お花の香り…いい香りって癒されますよね。

実はアロマやお香が好きな方、女性だけでなく男性にも多いです。

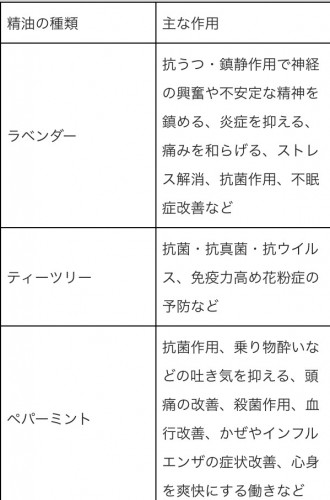

実際にアロマにどんな効果があるかご存知でしょうか?

アロマテラピーとは

一般的には、精油、または精油の芳香や植物に由来する芳香を用いて、病気や外傷の治療、病気の予防、心身の健康やリラクセーション、ストレスの解消などを目的とする療法でこのように定義されています。

1. リラクセーションやリフレッシュに役立てる。

2. 美と健康を増進する。

3. 身体や精神のバランスを整える

4. 身体や精神の不調を改善し、正常な健康を取り戻す。

古代から、人類は植物の香りを利用し、医療にも役立てていました。

精油やアロマテラピーの研究が進んだ現在では、美容、健康の増進、リラクセーション、スポーツ、介護や医療、予防医学などでも活用されています。

本来のアロマテラピーは、癒しグッズではなく、立派な「予防医学」です。

フランスをなどヨーロッパでは、フィトテラピー(植物療法)の一環として、広く親しまれています。

植物から抽出された「精油」(オイル)は、鼻から脳へ、肺から血液へ、

さらには皮膚から血液・リンパへと働きかけるほど、とってもパワフルなものなのです!!

アロマテラピーのメカニズム

五感の中で唯一脳にダイレクトに伝わるのが「嗅覚」です。

香りの分子を嗅覚がキャッチすると、感情や本能をつかさどる「大脳辺縁系」や、自律神経系をつかさどる「視床下部」にその情報が伝わり、体温や睡眠、ホルモンの分泌、免疫機能などのバランスを整えます。

また、アロママッサージなどによって、精油成分が皮膚から身体に働きかけることもわかっています。

医療でのアロマ

★痛みへの作用

たとえば産婦人科で妊婦の不安やストレス、陣痛といった痛みの緩和にアロマセラピーを活用する医療機関が増えていたり、

脳が痛みを感じる物質や痛みを増す物質を産生するため、終末期のがん患者へのケアとしても、アロマセラピーは有効だともいわれています。

手足をなどをオイルでマッサージすれば、香りとスキンシップの相乗効果で、薬だけでは解決できない全身の苦痛や不安・不眠に対処することができるのです。

★認知症への作用

認知症は記憶力や思考力が衰えていくもの忘れなどを思い浮かべると思いますが、

アルツハイマー型認知症は嗅覚の障害が先に現れます。 そのため、もの忘れの症状が始まる前に嗅覚に刺激を与えることで、認知症を予防できる可能性があるといわれているのです。

香りの情報が伝わる箇所には、記憶をつかさどる「海馬」という部位があり、嗅覚を刺激することで間接的に海馬が刺激され、記憶力が活性化するのです。

★精神への作用

自律神経の調整や鎮静効果もあり、乱れたバランスを自分が本来あるべき正常な精神、肉体の状態に戻してくれます。

消化器系が不調な時に効果的です。

精油成分の吸収経路は3ルート

精油が心身に働きかけて病気の症状を緩和するルート

<ルート1>鼻や気管などの呼吸器粘膜を通る。

芳香浴や蒸気吸収で、成分が鼻腔から入り嗅覚を刺激して、信号として脳に伝り大脳辺緑系や視床下部に働き、感情や自律神経、ホルモン分泌に 影響し、気分をリラックスさせるなど心と体にさまざまな影響を与えます。

また、呼吸により肺に吸収された成分は、肺胞から毛細血管へと吸収され、血液にのって全身に運ばれて効果を発揮します。

<ルート2>口や胃腸からのルート

精油を内服することで、芳香成分が消化器官から吸収され、血液中に移行し、全身に行きわたり効果を生み出します。

<ルート3>皮膚から吸収されるルート。

入浴やマッサージによって、成分が皮膚から吸収され、血管を通って全身に行き渡り効果を発揮します。

このようにアロマはとっても奥が深く、様々な効果があるのです!

筋肉に作用したり、腸に作用したり…

効果は無限…!!!

本来はマッサージに使う精油はキャリアオイルに混ぜて使用しなければならないのですが、奏で使用しているものは

なんと、直に肌に塗ったり飲んでも大丈夫なものです🙆♀️

アロマって言うと女性のイメージがあるかもしれませんが、男性にも必要なものなのかもしれません。

そしてまずは力を信じてみると身体や心が変わるのかもしれません。

「予防医学」って難しいことに感じますが日々の生活で、食べて、寝て、働いて、遊んで、それをどう楽しみ、心や身体が心地良いと感じ、喜びを感じるているかどうかだと思います。

私も奥が深いアロマについてはまだまだ研究中です。

ヘッドマッサージの時に香らせることもできますのでリクエストしてくださいね★

奏通信、7号をアップしました♡よろしければ。

読みにくくてすみません。。

https://izumi-kanade.com/free/tsushin

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズで脳をデトックス

しあわせ

幸せな時間てどんな時でしょうか。

朝カフェで本を読んだりボーッとする時間とか

大好きな音楽を聴く時間...

写真を撮る時間…

お習字の時間…

大好きな時間がたくさんあります。

幸せって難しいって思ってたけれど

実は今すぐ選んだり、感じたりできるんだと思います。

そしてふと

やっぱり指圧している時間が

1番幸せな時間。だと思いました。

会話の中でそう感じることもあるし、

ただ圧しているだけで感じることもあります。

お客様の硬い身体が緩んでいく感覚とか、表情が柔らかくなるのを見た時とか、イビキでさえも、

私にとって超強力な栄養ドリンクです。

好きな事と得意なこと、

できる事とやりたい事って必ずしも

同じではなく、むしろ違うことの方が多いんだと思います。

「願い」や「目標」が叶うまで

ウキウキ、ワクワクしたり、

「どうすれば、もっとできるようになるかな」って改良したりして…

そのプロセスは遠回りすればする程、綺麗な景色が見えるんだと思います。

私がこの仕事に出会うまで、すごく遠回りをしました。

そして今に至るまで、いっぱい思い出があって、その過程の中でたくさんの人と出会いました。

その出会いが私を変えてくれて、

そしてこんなに人の優しさを感じることができた「しあわせ」

この気持ちをずっと忘れたくないなと思いました。

内容もオチもないブログになってしまいました…

いつも本当にありがとうございます😊

奏通信、7号をアップしました♡よろしければ。

読みにくくてすみません。。

https://izumi-kanade.com/free/tsushin

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズで脳をデトックス

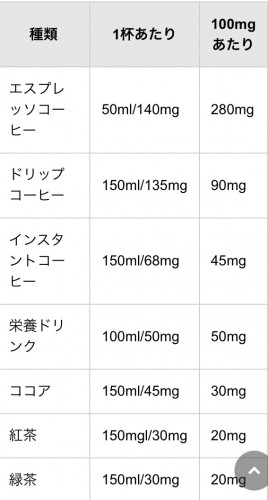

けっこう多い「隠れ扁平足」

足が疲れる、重だるい…立ち仕事の方はもちろん、デスクワークの方も足の疲れを感じる方は多いと思います。

いつも私たちの体を支えてくれる足。

特に体のさまざまなツボが集中する足裏は、健康のバロメーターになる場所です。

その足裏、とくに土踏まずにトラブルを抱えている人が増えていると言われています。

“隠れ扁平足”

扁平足とは土踏まずがなく、足のアーチがなく、平たい足のこと。

扁平足の人は歩いたり走ったりすると地面の衝撃が足のアーチで吸収出来ず膝や腰へ負担がかかります。

また、土踏まずがあるから大丈夫! と考えている人も、土踏まずがうまく機能していないと健康状態へ影響を及ぼします。

しかも今、土踏まずがあるにも関わらずうまく機能しないことによる”隠れ扁平足”になっている人が増えているそう。

主な症状

・長時間立ている時とちょっと歩くだけで足が疲れやすく、足裏が痛くなる

・べた足の歩き、すり足の歩き

・外反母趾気味になっている

・長時間の歩行や運動後に筋肉の痛みが生じる

・足裏にタコ・マメができやすい

・慢性的に足裏に疲労感を感じる

実は生まれたときはみんなアーチがなく扁平足で歩き始め、靴を履くようになって、アーチが形成されていき、9才頃までにその人の足の形が決まります。

子供の頃に運動量が足りなかったり、足に合わない靴を履き続けていたりすると、アーチが形成されず扁平足になりやすくなります。

また、大人になってからヒールや合わない靴を履いたり、負担がかかる歩き方をすることで、徐々にアーチがなくなり隠れ扁平足になることも…

扁平足が生活習慣病に繋がる?

足への負担が大きい扁平足をそのままにしていると、足だけでなく健康への影響も大きいそう。

扁平足になると理想的な歩き方が出来ず、それが膝や腰の痛みになり、肥満や内臓疾患などの生活習慣病にもつながっていきます。

実は扁平足はなかなか元に戻ることは難しいそうで

進行しないため、疲れにくくするためには足裏を鍛えることが大切です。

足裏を鍛えるというよりは

足裏の柔軟性を出すことが大切。

足裏触ってみるとガチガチの方もいると思います。

ガチガチ足裏は内臓の動きも悪くなり、

冷えの原因にもなります。

そして

「歩き方に気をつければ足の神経も鍛えられる」のです!!

扁平足の予防には足裏の筋肉だけでなく神経を鍛えることも効果的で、歩き方を気をつけるだけでもできます。

・背筋を伸ばし、肘は90度に曲げます。

・腕を引くときは肩から引き、足を出すときは股関節から出します。

この動きを意識し、座骨で歩くイメージで歩いてみましょう!!

また寝る前に足をグーパーグーパーするのも効果的だそう。

私の足裏はまったいらで超扁平足です。

これは昔からで単なる遺伝だと思っていましたが、とにかく足がむくみ、疲れやすい、特にスネ(足の前側)や外側が硬くなりやすいのです。

足が疲れやすい…という方は扁平足、もしくは隠れ扁平足の可能性があるかもしれません。

原始的ですが「青竹踏み」がオススメで

す。

そして足裏を柔らかくすることは、血流アップや冷え対策にもなりますので

ガチガチ足裏にならないようにケアしてみてくださいね👣

コーヒーで健康に♪メリットとデメリット

眠くなったり、疲れた時、コーヒーやカフェラテなどでほっと一息…至福の時間ですよね。

カフェインは適量飲むことはプラスの効果があります。

でも大量のカフェインは、ストレスホルモンの主なものであるコルチゾールの分泌を高め、

コルチゾールは、危険を感じたときに闘争・逃走反応を引き起こすと言われており、

視床下部と脳下垂体によって刺激を受けた副腎皮質で生産され、ストレスや危険に対して、すばやくかつ効果的な反応をするために、体のほかの機能を転じます。

コルチゾールが突然高まれば、血圧は上がり、心拍数も早くなり、エネルギーレベルも急に上がります。

ストレスを受けた時に分泌が増えることから「ストレスホルモン」とも呼ばれています。

コルチゾールの働きは、肝臓での糖の新生、筋肉でのたんぱく質代謝、脂肪組織での脂肪の分解などの代謝の促進、抗炎症および免疫抑制などで、生体にとって必須のホルモンです。

その炎症を抑える働きから、ステロイド系抗炎症薬として治療にも広く使われています。

また、一般に、コルチゾールの分泌は朝が最も高く、夜には低くなり、生体の一日の活動リズムを整えると言われています。過剰なストレスなどでこの活動リズムが壊れてコルチゾールの分泌が慢性的に高くなると、うつ病、不眠症などの精神疾患、生活習慣病などのストレス関連疾患が疑われると言えます。

適量はメリットもたくさん

中枢神経を刺激するので、覚醒したり、疲れが軽減されたり、集中力が高まるなど。

二日酔いのケア

二日酔いによる頭痛の原因は、アセトアルデヒド(アルコールの分解過程で生成される物質)が蓄積して脳の血流が悪くなっていることです。カフェインの利尿効果によってアセトアルデヒドの排出を促せば、血流が良くなり頭痛がやわらぎます。

さらに、コーヒーに含まれているリン酸カルシウムが老廃物の排出を助けると、肝臓の負担を軽減できるのです。

脳の活性化

前述のコーヒー起源伝説では、修道院の院長がコーヒーの実を煎じて飲んだところ気分が、眠気が無くなり気分爽快になったと言い伝えられています。これは、コーヒーのカフェインが神経を興奮させるため。

神経がたかぶると脳が活性化するため、

眠気防止

集中力UP

思考力UP

といったメリットが。歴史上の偉人がコーヒーを愛飲していた記録が多いのは、コーヒーのカフェインが脳を活性化させて発明や創作活動を助けた

運動能力の一時的な上昇

カフェインが血中の脂肪酸濃度を高めるため。脂肪酸は筋肉を持続的に運動させるためのエネルギー源となるのです。

また、カフェインによって脳が活性化するとアドレナリンが分泌されやすくなり、運動能力が向上します。

血糖値の低下

コーヒーに含まれる「クロロゲン酸類」が、体内における糖の代謝に影響を及ぼし血糖値を下げるから、という説が有力です。

食前にコーヒーを飲むと、食後の血糖値の上昇率が低下するという実験結果が発表されています。

整腸作用

コーヒーにはオリゴ糖の一種「コーヒー豆マンノオリゴ糖」が含まれています。オリゴ糖は善玉菌の餌となる物質であるため、コーヒーによってオリゴ糖を摂取すれば、善玉菌が増えて腸内環境が整います。

コーヒーは一日2~3杯が適量

アメリカ食品医薬品局は、一日のカフェインの最大摂取量を400mgとしています。これは、ブランドや焙煎度にもよりますが、カフェイン入りコーヒー2~3杯の量です。

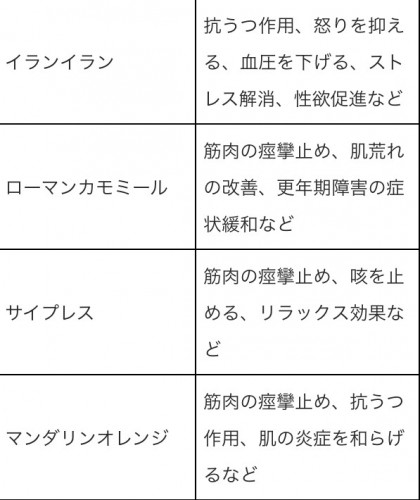

カフェイン量の比較

紅茶や緑茶は意外にもカフェイン量が多いことにも注目です。紅茶を2杯飲むと、ほぼインスタントコーヒー1杯分のカフェインを摂取することになります。

このように適量のコーヒーはたくさんのメリットがありますが、飲み過ぎは胃にも負担がかかります。

また利尿作用や身体を冷やす作用もありますので、冬は特に注意です。

私は以前、ブラックコーヒーを水代わりに飲んでいた時期があり、いわゆるカフェイン中毒に…

エナジードリンクも一時的には元気になった気がしますが大量のカフェインが入っていますので、取り過ぎないようにしてくださいね。

コーヒーブレイクを上手に活用すると仕事の効率が上がったり、生活習慣病を防げるかもしれません◟̆◞̆

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間と水の流れる音 肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズで脳をデトックス

科学的に証明されている?!足ツボマッサージ

昨日はとても寒い一日でしたね❄️☃️

布団に入っても足が冷たくて眠れない…

日中も靴下を何枚も重ねないと寒い…

など、足先の冷えにお悩みの方は男性女性問わずとても多いです。

足は「第二の心臓」と言われ、沢山のツボがあります👣

体験したことのない方は「足つぼ」マッサージと聞くと「痛いだけ」「棒でグリグリされる」というイメージがあるかもしれませんが、実は足つぼマッサージには科学的な根拠と期待できる効果がたくさんあるのです♡

ツボについての詳しくはこちらで

https://izumi-kanade.com/info/2366237

足つぼマッサージはドイツでは医学として認められています。

足つぼ=中国というイメージがありますが、各国で生活の中での経験から効果を感じ取ってそれぞれの手法で発展しました。

日本では最初に「足の反射療法」として

広まりました。

反射区療法(リフレクソロジー)は

体の特定部位を押せば体の特定部位に変化が起こり、

また特定部分がその対応する器官と直接エネルギーの流れとしての関連を持っているという考え方です。

足裏の反射区療法は科学的に証明され、

足つぼ刺激で「内臓の血流量が増加するので内臓の疲労回復に効果がある」と言われています。

血流量が増加すると

•老廃物を流す

•栄養を運び込む

ということが起こり

栄養と老廃物をの運搬が適切におこなわれていれば、身体は健康な状態でいられるのです。

また身体面だけでなく

心身ともに足つぼは効果があります

足つぼのリラックス効果

過度なストレス、食生活の偏り、不規則な生活習慣による自立神経の乱れで、現れる不調は様々です。

めまい、偏頭痛、不眠、鬱など…

足裏の反射区の刺激は自律神経にも影響を与えることが証明されているのです。

その仕組みは簡単に言うと

痛いツボは体の不調サインでそのポイントを押すと、視床下部から脳に情報が届き、体の部位、臓器に不調が伝達され、指令を受けた部位や臓器達は直さなきゃ!!っと活動を始めます。

反射区やツボは速効性を期待できる場合もありますが、身体の内側(内臓)から変化するため、続けていくうちに、血流が良くなり、徐々に痛みや不快な症状が解消されやすい体質になります。

痛みや不調の時は、すぐ痛みが取れる薬に頼りがちですが、薬は身体や臓器への負担がとても大きいのです。

なるべく薬に頼らず内側から健康になりたいものですよね。

私のマッサージとの出会いは高校生の頃に悩んでいた不調で毎日「ツボ押し」をしていたこと。

私はある程度の痛みや不調は自分で調整し、今は薬はほぼ飲まないですんでいます。

私は指圧も足裏のオイルマッサージも反射区を意識して圧して、

直後より帰ってから、翌朝スッキリしている♡というお声を頂くことが多いです。

身体が内側から変化するには、ある程度の時間も必要です。でも何でも信じて続けることで少しずつ体質や内臓疲労は改善します。

薬に頼らない生活をしたいと思っている方、ご相談くださいね🐾

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズで脳をデトックス