♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

○○を温めて簡単!健康に♪

4月からの新生活に向けて、

春のファッションに向けても

ボディケア始めなきゃ!と思う人もいるかもしれません。でも皆、ぶつかる壁が

「面倒になって忘れてしまう=続かない」ではないでしょうか?

簡単で効果的な何か…

オススメは「へそ温め」です笑

少し前に「へそ美容」たるものが話題になりました。

おへそ

赤ちゃんがお腹の中にいる際にすべての栄養を母体から取り込んでいる重要な場所ですが

大人にとっても大切な場所。

意外かもしれませんが

東洋医学、西洋医学ともに、

おへそ周りにはリンパが集中しているので、自分で温めたり揉むだけでも効果が期待でき 、欧米では人気の美容法の一つとして定番化しています。

ダイエットに効果や胃腸障害、冷え性、生理痛など、消化不良や下痢・便秘に効くツボなどなど!

あらためて、おへそって重要なんです!

ヘソを温めることによって特に腸の働きが改善され、次第にその他の内臓器官の働きが良くなるため、体全体を温めてくれる作用があり、しかも便秘やホルモンバランスの乱れ、むくみなど様々な体調不良を改善する効果が期待できます。

おへそ周辺を温めるメリット

おへそ周辺を温めると

体温をなんと1℃も上昇させ、その体温上昇から基礎代謝や免疫力のアップにつながります。

また、腸の働きも改善され、消化だけでなく、セロトニンやオキシトシンなどの幸せホルモンの分泌にも良い効果があると言われています。

同時にむくみが緩和され、また、腸の働きも改善されるので便秘解消や基礎代謝を上げてダイエット効果を高めてくれます!

良いことづくめ♡

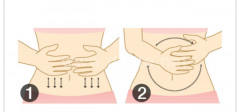

おすすめはお風呂の中で手のひら、もしくは指のお腹の部分を使って図にあるツボをマッサージすること。

血流が良くなり美容と健康ダブル効果が期待できます。

1、おヘソの位置から、鼠径部を目指して手を下ろしながらマッサージします。クリームやローションを使うとやりやすいです。

2、おヘソを中心に両手の腹を使ってお肌の上で円を描くようにマッサージします。

…簡単!!

そして「へそ温め」はへその両側指2本分の部分に「天枢」とツボを温めるだけ。

カイロやホットパックで大丈夫です。

日本ではあまり浸透していませんが、東洋医学ではおへそ自体が神厥(しんけつ)という「神が宿る」とされるツボで、自律神経のバランスが整い

また、神闕が開くことで、生命エネルギーが十分に補われるとも言われています。

まだまだ三寒四温で免疫力を下げないためにも、男性も女性も「冷え」には注意が必要。

ズボラな方も簡単な「へそ美容」試してみてはいかがでしょうか?

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズ

背筋をシュッとするとストレスが減る?!

姿勢は大事。

わかっていながらもパソコン作業などでついつい猫背になってしまいがちですよね…😿

猫背姿勢は首肩こりや頭痛の原因になるほか、呼吸も浅くなります。

逆にいうと、「背筋がピーン」してる人を見ると、凛として見えたり、生き生きして見えたりしませんか?

姿勢に関する面白い実験結果があります。

"背筋をシュッと伸ばして堂々と歩くと

気持ちが積極的になり、ストレスホルモンも減少する"

面白い実験は

ハーバード大学の研究チームが以下のふたつのチームにギャンブルをしてもらいました。

•堂々とした姿勢をとらせたチーム

•縮こまった姿勢をとらせたチーム

すると、前者のグループが、よりリスクの高い賭けに好んで出る結果がでたそうです。

さらに、被験者の唾液を調べたところ、堂々とした姿勢のチームには「テストステロン」という決断力、積極性、負けず嫌いなどに関係するホルモンの増加がみられました。

姿勢をシュッするだけで、チャレンジ精神に満ち、戦う勇気がでてくるということです。

実は姿勢によって、人は無意識のうちに自らを表現しているのです。

姿勢を変えることで生活や健康状態、性格にまで良い変化を引き起こすという考え方もあります!

姿勢を変えて気持ちを変える

姿勢を良くすると、気持ちまで変化することを「心身相関」といいます。

たとえば胸を張ったりパワフルなポーズを取ると「安全だから安心して行動しても大丈夫」というシグナルが脳に伝達され

脳の機能が高まり、

脳にそのメッセージが届くと、ホルモンも変化します。

「テストステロン」が増加して、集中力注意力、体力が高まります。

また、ストレスホルモンのコルチゾールが低下します。このような変化は姿勢をかえると、たった2分で発生します。

例えば

目線をあげる=気分もあがる

スキップしたり上向きに腕を振りながら歩くのた下を向いて歩くの比べた実験では、

スキップ組のほとんどが「元気で幸せで前向きな気分になった」と答えた。下を向いていた人たちは、「悲しく孤独で孤立した気分になった」と答えました。

背筋を伸ばす=自信と記憶に影響

背中を丸めて下を向いて座っていると、"無力感を感じるような暗い出来事"を思い出しやすく、自信がなくなり、

背筋を伸ばし上を向いて座っていると、"元気になる楽しく明るい記憶"ばかりが頭に浮かび、

自分の考えに自信を持つという傾向が。

つまり、背筋を伸ばすことは自己評価を高める効果があるということになります。

姿勢を正す=消化も良くなる

いい姿勢は消化器を支える体の奥の筋肉を鍛えることにもつながり、胃の位置が正され消化も良くなります。

前かがみの姿勢は胃酸の逆流や便秘、ヘルニアなど消化器トラブルの要因となる可能性が…

良い姿勢=頭痛やコリも減る

姿勢を正したり、仕事の合間にストレッチをするなどした実験ではしなかったグループより

頭痛が41%、首や肩の痛みが43%、鎮痛剤の使用が51%少なくなったそうです。

よく「できるまで、できるふりをしなさい」と言われるのは

科学的根拠があり

幸福感やパワーを感じられる姿勢を取ることで、気持ちも積極性もアップするのです!!

姿勢に限らず、辛い時ほど笑顔を…

イライラしてる時ほど感謝する気持ちを…

と言われます。

私も猫背になりがちなのですが、

猫背になると、呼吸も浅くなり、何となく鬱々してきます。そんな時は思い切り伸びをします。

背筋がシュッとしてる人は

美しく、キラキラオーラを感じますね✨

まずは姿勢を正して表情を変えてみると

何かが変わるかもしれません。

猫背姿勢のまま固まってしまった方は「肩甲骨はがし」がオススメです。ご相談下さいね☺️

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズ

「快い」感覚

昨日と変わって気持ちの良い快晴ですね。

「快晴」「快調」…など気持ち良いというような意味がある

「快」。

快と不快

整体でも「快の感覚」はとても大切な感覚です。

なぜなら快を感じている時、

人の身体と心は緩み、1番本来の力を発揮できると言われているからです。

リラックスしている時は落ち着いて物事がうまくいく経験は誰でもあると思います。

快の感覚は健康な生活を送る「道しるべ」になります。

心が落ち着いている時「快」を感じ

心が落ち着いているというと

身体は深い呼吸ができている時です。

深い呼吸ができていると

重心が安定し地に足がつき、肩の力が抜けてくると、頭もスッキリしています。

そして血の巡りも良くなり、身体が活性化してきます。

つまり快とは

•深い呼吸ができる。

•頭がすっきりしている。

•充実感がある。

•清々しい

逆にいうと、呼吸が浅い状態だと

頭がぼーっとしたり、焦燥感があったり

モヤモヤなど…不快な状態。

このような快と不快に敏感になることも

大切なのです。

実は脳は本能的に「快」に向かい「不快」を避けるようになっています。

脳の中央にある側坐核の働きで側坐核は、「古い脳」と呼ばれる生命維持など本能的な働きをつかさどる部分の一部で、自分にとって「快」、つまり心地よいものは「安全」、不快なものは「危険」と判断する機能があります。

そして、「快」は積極的に取り込み、「不快=危険なもの」は避けるように行動させるように働くのです。

でも脳の「快」は「不快」は経験によって、変化していき

「困難」は、本来は「不快」ですが

困難を克服したときは、大きな喜び・感動が得られ

これは「快」です。

不快から克服して得た

「心地良い」「気持ち良い」「幸せ」

という快感覚は、脳へのご褒美なのです。

心の不快を快にすることは難しいように思えますが

まずは身体の快のスイッチをオンにすることを先にすると自ずと脳は快に向かうように染み付いています。

騙されたと思って

まずは深ーい呼吸をしてみてください。

もしかしたら何かが変わるかもしれません、

呼吸の大切さはこちらで⬇︎

https://izumi-kanade.com/info/2478225

呼吸が浅いという方…ご相談下さい☺️

花粉症緩和の鍵は○○

春が憂鬱…

目がかゆい、鼻がムズムズ

夜も眠れない・・・

花粉症で苦しむ方も多い時期ですね。

今日は東洋医学から見た花粉症について。

国民病とも言われる花粉症ですが、

20年ほどで急増したといわれます。

なぜ近年増えているかというと

・アスファルトの増加

・免疫低下

・大気汚染

花粉は本来、地面に吸収されることで一度、飛散した花粉は舞い上がりませんが

アスファルトに落ちた花粉は

舞いあがるのです。

身体の中では免疫の元となる白血球はたんぱく質から作られるため、たんぱく質の過剰摂取が免疫過剰を引き起こしていると言われています。

「肉」が多くなった現在の食生活が悪影響を与えています。

東洋医学から見ると

花粉症の最大の原因は「湿(しつ)」

湿(しつ)とは文字通り、湿る=

身体の中の津液(水分)の流れが滞り、

身体の中に余分な水が溜まった状態。

湿度の高い日本では起こりやすく、

乾燥気候の外国では花粉症は存在せず

また日本でも寒くて乾燥しているところは花粉症の患者は少ないのです。

そして

身体に余分な水が溜まっている人は、「冷え性でむくみやすく、疲れやすい」特徴があります。

実は水分だけでなく、排泄されない老廃物などが溜まっている状態です。

鼻水が出たり鼻が詰まるのは

身体に溜まった余計な水分を排出しようとする反応です。

主な原因は

食べ過ぎや冷たい飲み物質の悪い油を摂取していることが考えられます。

春になって身体の代謝が上がってきたのに身体に老廃物がたまり、さらに内臓が疲れてうまく排泄できなくなると

症状は悪化します。

身体の中を整えるのには多少時間がかかるので

1番の対策は「花粉を吸いこまないこと」です。

そして「暴飲暴食をやめる」

腸が大きく関係している

花粉症は腸内環境が大きく関係していると注目されていますね。

実は免疫細胞の6~7割が腸に存在するといわれ

中でも重要なのが「腸管免疫」

腸管免疫は身体に侵入した異物と戦ってくれていて

病原体の攻撃から身体を守ってくれているのです。

腸の中の善玉菌を増やし環境を整えることで、免疫力の高まりやヒスタミン分泌を抑制する効果もあるとされています。

東洋医学の考えはシンプルで

「内臓への負担を減らし

常に水、気、血の巡りを良くする」

これが全ての基本。

そして、花粉症は治らないと諦めないでください。

私は実は酷かった秋花粉症が徐々に軽くなり、去年はついに出なくなりました。

花粉症に限らず、身体を変えることには

ある程度時間がかかること、

そして毎日の小さな積み重ねが大事です。

油や小麦製品や糖質を減らし、ストレスを減らす…などマイナスすること、

そして乳酸菌をとる、睡眠時間を増やす、運動する…などプラスすること。

減らすことと増やすことのバランス。

薬や病院にできるだけ頼らずに健康な生活を送る。

それにはやはり、ちょっとした行動と変える勇気も必要です。

私は自分が持ってる情報をお伝えし、その情報を増やしていければと思っています。

私自身に経験したことがないこと、知らないこともまだまだあります。

でも調べて、なるべく自ら人体実験をしたいと思いますので笑

何か気になる症状があればご相談下さいね。

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズ東京

オートファジーとは?

春になるとオシャレをしたくなったり

ダイエットしようかなー…

と思う方もいると思います。

寒い冬寒さから身を守るため、「たくさん食べる」季節から春からは身体も「軽くする」季節になりました。

軽くするということは

物質的な体重の重さだけでなく、

要らない老廃物をデトックスするという

ことでもあります。

ところで…

「オートファジー」という言葉を聞いたことがありますか?

3年ほど前日本の研究者がノーベル医学生理学賞を受賞して、話題となりました。

オートファジーの「オート」は「自己」

ファジーは「食べる」。

ひとことで言うと「細胞が自分を食べる」ことなんです。

つまり

『細胞が持っている、自分自身の一部を分解して再利用するシステム』のことで、あらゆる生物の細胞に共通した仕組みのひとつです。

それは

"細胞の中の余計なものを細胞自体が取り除くシステム"で、

不思議なことに、小さな掃除機のような器官が突然現れ、細胞の中を掃除する。

そう、まさに突然、何もないところから掃除機が現れるそうです!!

で、結局

「それって一体どういうことなの!?」

1番身近な例は

「人間は一定期間食事をとらなくても生きていけること」

赤ちゃんが産まれてから母乳を飲めるようになるまでの間、栄養不足にならないのも「オートファジー」があるからだとされています。

オートファジーは、絶食することで働きます。

細胞内に蓄積した老朽化した細胞小器官や異常タンパク質などを分解して除去してくれます。

こうして

細胞を若返らせることで、

・アンチエイジング効果

・生体機能を高める

・アルツハイマー、パーキンソン病予防

が期待されます。

他にもオートファジーによって、

様々なストレスや毒物に対する抵抗性を高めるタンパク質の合成を促進させる作用があります。

ファスティングのように短期間断食を行うことで、細胞内でオートファジーが働きます。

何が言いたいかと言うと

健康な胃腸になるといいことだらけ!

実は老化とは、見た目だけではなく

「胃腸の無駄な使い過ぎ」によって内側からも老化が起こります。

胃腸を休めて、胃腸の老化を避けると、

見た目も若く心もハツラツとします。

胃腸は身体の中心にあり、なんと臓器の3割以上を占めています。

そのため、疲れた胃腸は全身にも悪影響を及ぼし

胃腸を健康にすることは、全身を健康にすることに繋がるのです。

※ただしファスティングは自己流で行うと危険ですので、指示のもの行って下さい。

ファスティングまでいかなくても

「少食」「腹8分目」は今、健康分野で

注目されています。

「少食」=ダイエットと考える人が多いのですが、胃腸の無駄な働きを抑えると

・疲れにくい

・集中力が増す

・思考がクリアになる

・気持ちが軽くなる

・眠りの質が良くなる

こんな効果があります。

春に出やすい症状

鬱々する、だるい、疲れがとれない…

そんな方は

必要以上に食べたり飲んだりで

胃腸が休みたいサインを出している可能性が…!

この時期に少し食事を変えてみると

何かが変わるかもしれません。

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズで脳をデトックス