♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

5月31日🍀感謝のきもち

今週、緊急事態が解除され

今皆がそれぞれの立場で、

それぞれの想いがあると思います。

サロンもわたしも少しずつ日常に戻りながら

改めて心から

この仕事に出会えて良かったと思っています。

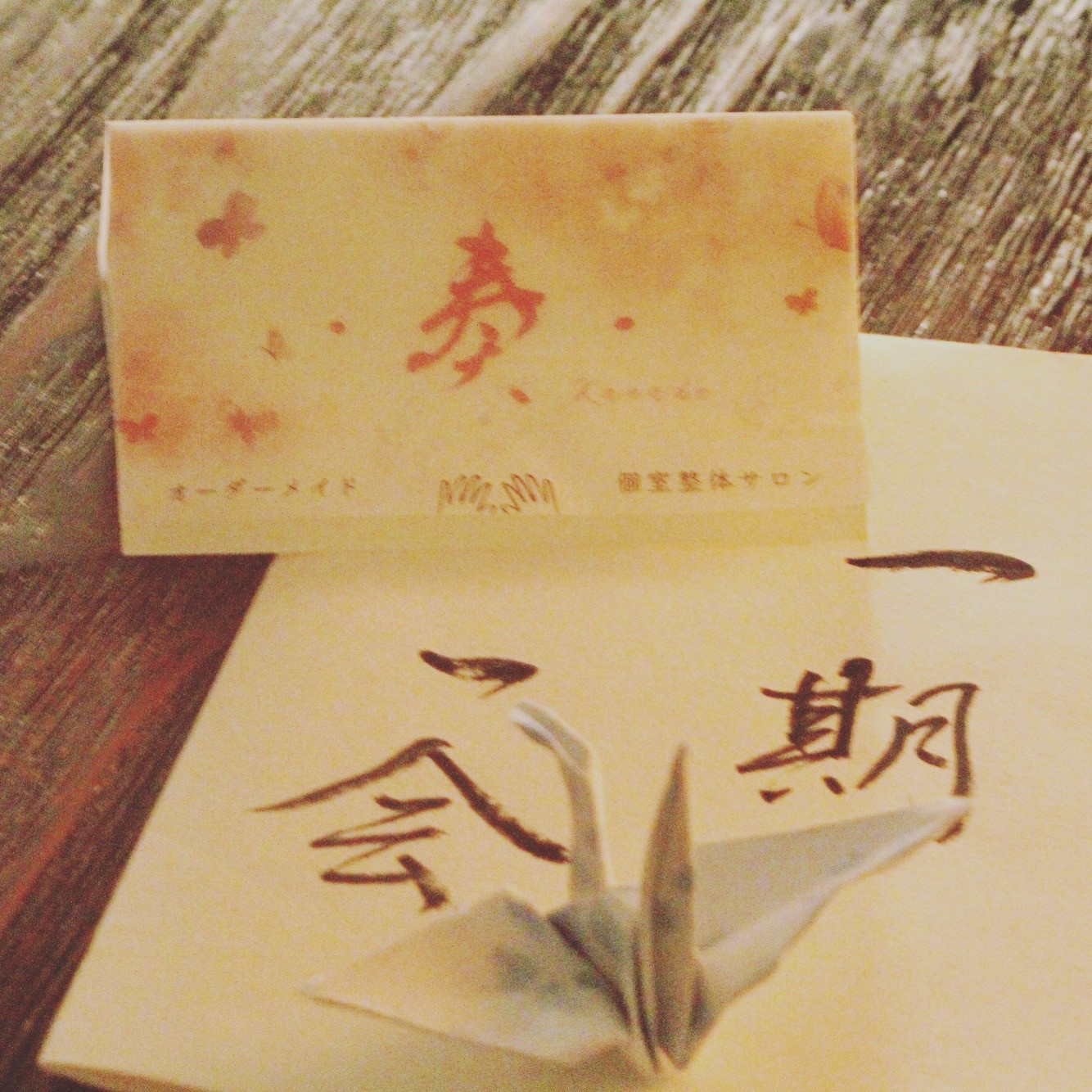

今日5/31で奏はオープンから2年を迎えました。

この2年間、本当にたくさんの

お客様や周りの人の温かい言葉や笑顔に支えて頂き

ここまでやってこられました。

2年前をとても懐かしく思います。

右も左もわからず

不安だらけでスタートしましたが

絶対どんなことがあっても

素敵なサロンにすると決めたあの日。

たくさんの出会いや再会があって

毎日施術することが楽しくて、あっという間に過ぎて…

ただただマッサージが好き

という思いだけで、続けてきましたが

上り坂も下り坂もありながら

ここまできたところで

まさか!

でした。

4月は店をやっている身として

正直とても辛く、

この先どうなってしまうのかな…

不安で眠れない日々でした。

だけど

この期間で本当に色んなことを

考え、学び、気づきました。

当たり前だったことが

そうでなくなって

普通だったことが、とても有難い。

♪何でもないようなことが幸せだったと

思う〜♪と懐かしいあの曲がグルグルしていました笑

仕事、生活、健康、

人の優しさ、言葉の重さ…

本当に大切なもの

これから自分がどうあるべきか、

今できることは何か…

いっぱいいっぱい考え

あの時は理解できなかった、

気づかなかったけど

今だから、わかる。

そんな繰り返しで人生が続いていくのかなって思います。

辛かったことも悲しかったことも

「経験」になり、

どんな経験もすべて偶然ではない。

きっと毎日が

嬉しいこと楽しいことだけだったら

それも「幸せ」だとは感じられなくなってしまうのかもしれません。

わたしは

どんなことがあっても

この仕事をずっと続けていきたい。

そして

シンプルに

私は大好きな仕事を

この場所で、ただやり続けること

ご縁が繋がること

それが私にとっての幸せです。

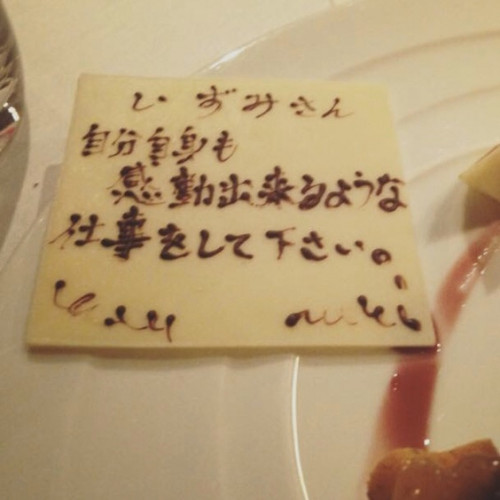

いつも前職のオーナーからの言葉を心にとめています。

前職場の時から

ずっと応援して支えて下さったお客様、

奏で出会えたお客様、

そしていつも支えてくれる周りの方々…

感謝の気持ちでいっぱいです。

奏が皆様にとって少しでも

心と体が休まる場所でありますよう

ここからまた

初心に戻り、新しい気持ちで

頑張っていきますので

こんな私ですが

今後ともよろしくお願い致します。

長文お読み頂き

そして

いつも本当にありがとうございます。

営業再開と感染症予防につきまして

【感染症対策についてとお願い】

奏では

・マスクの着用と健康管理

・手指、サロン内の消毒の徹底

・こまめな換気

を徹底して施術致します。

お客様へのお願い

・施術前の手洗いと消毒をお願いします。

・熱がある、咳が出る時はご遠慮ください。

なお妊婦さんや、長時間の仰向け施術になる場合

お客様にもマスクの着用をお願いしておりますのでご協力お願い致します。

何かとご不便をおかけしますが、

こんな時だからこそ皆様が少しでも疲れをとってリラックスできるサロンでありたいと思いますので

よろしくお願い致します。

長い自粛期間を経て、

お仕事の環境や生活の変化でお疲れが溜まる頃かと思います。

夏に向けて免疫力を高め

心のリラックスにも

心身を緩める時間を作ってあげてくださいね。

甘いものが欲しくなる…砂糖依存のリスク

夜中にみてしまった方は食欲を刺激する写真かもしれませんが…

疲れた時、イライラした時、

甘いものが食べたくなる…

実は、甘いものとストレスには密接な関係があります。

🔹ストレスを感じると甘いものを欲する理由

ストレスを感じると砂糖を欲するのは

砂糖を摂ると脳内でドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質が分泌されます。

これらは「幸せホルモン」と呼ばれ、ストレスを緩和してくれる作用があります。

そしてこの流れを「快感」として覚えクセになって、過剰になると

シュガージャンキーと言われる

「砂糖依存」になってしまいます。

砂糖にはアルコールや薬物と同じくらい依存性があるのです。

そして元気を出すために食べている砂糖が逆に体の働きを邪魔している可能性が…

砂糖の取りすぎは

・疲れやすい

・免疫力の低下

・お肌のトラブル

・イライラや不安感、鬱っぽい

・不眠

糖の入った甘いものを食べると血糖が急激に上昇します。

血糖値の急激な上昇ですい臓からインスリンが大量に分泌され

インスリンは血糖値を下げるホルモンですので、血糖値も一気にさがります。

低血糖になるとまた甘いものが欲しくなり、悪循環で気分も不安定になります。

また、ビタミンB1は糖の代謝に必要な栄養素で、甘いもの(炭水化物)を取りすぎると、体内のビタミンB1が足りなくなり、うまく代謝できなくなります。

つまり、糖をエネルギーに変えられず、疲れやすくなってしまうのです。

このスパイラルを断ち切るには

「砂糖依存」はビタミンやミネラルの不足が、より依存症に拍車をかけているため

ビタミンやミネラルの多い食事を心がけましょう。

・玄米や豆類、海藻類を意識してとる

・おやつやデザートは果物やヨーグルトなど

に変える

これらの取りすぎに注意しましょう

- 甘いお菓子

- 炭酸飲料

- エナジードリンク

- スポーツドリンク

- 菓子パン

また欲する甘いものがチョコレート限定だとすれば、マグネシウム不足の可能性あります。

詳しくはhttps://izumi-kanade.com/info/3303463

辛いものもまた、ストレスが原因となっていることがあり、イライラした心を、別の刺激でごまかそうとしているのだとか。

とは言う私も以前は甘いもの&チョコレート中毒でした。

今はなるべく控えるようにして、身体の疲労感が減ったこと、頭痛が出ることが少なくなったと実感があります。

甘い食べ物は幸せな気持ちにさせてくれますよね。

でもイライラしやすかったり、疲労感が強い方は

砂糖を取りすぎていないか意識し、

心と身体の健康のためにも砂糖はほどほどに

心がけてみると変化がでるかもしれません。

🌿今月は時間短縮で営業しています。6月より通常営業に戻ります。

お辛い時は無理をなさらずご相談ください。オンライン予約再開しております🔽

腰痛、ぽっこりお腹の原因…反り腰とは

慢性的な腰痛やぽっこりおなか…

原因は「反り腰」にあるかもしれません。

🔹反り腰とは

人間の本来の正しい姿勢は、骨盤が真っすぐに立ち、背骨がゆるやかなS字カーブを描いている状態です。

骨盤が前に傾き、背骨が腰のあたりから極端におなか側にカーブしている状態を「反り腰」といいます。

そして下腹部が前に押し出され、お尻は後ろに突き出した、いわゆる「出っ尻」にもなってしまいます。

🔹反り腰になると

腰痛、膝の痛み、太ももの前側の張り、

太っていなくても、ぽっこりおなかになったり、

骨盤が前傾すると股関節の前面が詰まり血流が悪くなって、足の冷えやむくみを招くことに繋がります。

🔹反り腰の原因

・お腹の筋肉が弱くなってし腰部と腹部の筋肉のバランスが崩れる

・体重増加

・ヒールの高い靴

猫背の人が無理によい姿勢をつくろうとして反り腰になることも…

反り腰の姿勢を長く続けると、

おなかやお尻まわり、太もも裏の筋肉が弱くなり、股関節の前面や太もも前にある筋肉や背筋は凝り固まってしまいます。

つまり太ももの前側が硬くなりやすい人は

反り腰傾向にあるかもしれません。

反り腰を改善するには

衰えている筋肉を鍛え、凝り固まっている筋肉を伸ばすこと

それには筋トレ&ストレッチが有効です。

🍀反り腰改善筋トレ&ストレッチ🍀

壁際スクワット

前に壁があると、膝がつま先より前に出ず、正しい姿勢で屈伸できます。

・壁に向かって立ち、足を肩幅より少し広げ、お尻を後ろに突き出しながら、ゆっくりとしゃがんでいきます。

・ある程度の深さまでしゃがんだら元の姿勢に戻ります。

※腹筋やその内側の筋肉を鍛えるには、意識的におなかをへこませる

ストレッチ

・体育座りをし、手で足裏をつかんで胸を膝につけたまま、かかとを押し出すように、少しずつ膝を伸ばしていきます。

・頭を下げ腰回りを中心に背筋がぐぐーっと伸びるように手で足裏に圧力を加えながら30秒程度伸ばます。

施術として反り腰タイプの人は

仙骨周り、股関節周りの硬さをとり、

腸腰筋、横隔膜や肋骨周り緩めることが大切です。

奏ではうつ伏せ+横向き指圧とストレッチを入れて施術しています。

慢性的な腰痛、ぽっこりお腹が気になる人は

反り腰の改善を意識してみてくださいね。

痛みだけでなく、スタイルまでも変わるかもしれません。

🌿今月は時間短縮で営業しています。6月より通常営業に戻ります。

お辛い時は無理をなさらずご相談ください。オンライン予約再開しております🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

疲れを取り自律神経も整える心と身体のケア:頭皮マッサージ

今週からまたお仕事の環境や気温の変化など「変化疲れ」を感じている方が多いからでしょうか…

今月はヘッドマッサージのリクエストが多いです。

🔹頭皮は心の鏡

実は頭は、心の状態が現れます。

責任感が強かったり、頑張りすぎたり

ストレスを感じている人ほど、頭皮に硬さやむくみ、乾燥が出ます。

頭皮の下には前頭筋・側頭筋・後頭筋があり、血管が張り巡らされています。

これらの筋肉と血流の状態や、それをコントロールしている自律神経の問題が、3タイプで頭皮に現れると考えられます。

①カチカチタイプ

ストレスなどの影響で交感神経(緊張や興奮したときなどに働く神経)が優位になり、頭皮が硬くなります。

また、考え事をしたり、緊張したりしているとき、歯を食いしばりがちで側頭筋が過剰に使われ、こわばってしまいます。

②ブヨブヨタイプ

副交感神経(リラックスしたときなどに働く神経)が優位で、血圧が下がって血流が悪くなり、頭皮がむくんでいるような状態になります。

やる気が出ない、いつも体がだるい、うつっぽいというのは、副交感神経が優位になりすぎて起こる症状です。

③カサカサタイプは

交感神経が優位な状態が長く続き、自律神経のバランスが崩れてしまっていると考えられます。

交感神経が優位状態が長期にわたると汗が出にくくなり、皮膚が乾燥するのです。

3タイプの原因は異なりますが、頭皮の血流が悪くなっているという共通点があります。

これは「頭皮をほぐす」ことで解消されます。

頭皮をほぐすことで血流を促し、自律神経を調整する脳内の「視床下部」という部位を活性化させて、全身を回復させることが期待できるのです。

頭部の皮膚や筋肉がほぐれ、血流が改善する

↓

心臓から頭部に血液が送られ、その経路である首や肩の血流がよくなってこりなどが解消され、全身の血流も改善する

↓

脳血流が改善し、視床下部が活性化して自律神経のバランスが整う

↓

視床下部から、さまざまなホルモンの分泌に関係する脳内の「下垂体」という部位に指令が出て、若返りに関係する成長ホルモンなどの分泌が促される。

そして次のような効果が期待できます。

①眼精疲労の緩和

②不眠や不安感の軽減

③リフトアップ、小顔、美肌、むくみ解消

④考える力がアップ

⑤首・肩・背中のこり、腰のだるさの緩和

⑥髪が元気になる

🍀頭皮マッサージでセルフケア🍀

・こめかみに中指をあて、薬指、人差し指を添える感じで、力を入れ過ぎないようにしながら円を描きます。

・その手をそのまま耳上までずらし、同じように円を描きながら少しずつ上に引き上げていきます。

・首後ろの筋は人差し指、中指、薬指の3本をあてて、やや強めに押し回します。

・首と頭部の際の部分に3本指をあててやや押しこむようにしたら、そのまま、顎を上げ下げします。

・最後は“ぼんのくぼ”を刺激します。

(ぼんのくぼは首筋を辿って後頭部の真ん中下にあるへこんだ部分)ここに人差し指と中指をあて、先程同様に顎を上げ下げします。

お風呂でシャンプーをつけて行うのがオススメです。

頭をほぐすことは、こりをほぐして全身の疲れを取り、自律神経を整える、体と心のアプローチです。

自分でやるのは…という方は

奏でのドライヘッドスパ、リクエストしてくださいね◟̆◞̆

🌿今月は時間短縮で営業しています。6月より通常営業に戻ります。

お辛い時は無理をなさらずご相談ください。オンライン予約再開しております🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku