♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

手(腕)が短くなっている?!

あまり聞いたことがありませんでしたが

現代人は

手(腕)が縮こまって、短くなっている

らしいのです。

これが慢性的な肩こりや腰痛などの身体の不調や肥満にまでの原因になるのだとか…

パソコンやスマホ操作など

手や腕を酷使しすぎて

筋肉には、使いすぎたり、緊張が続いたりすると、元に戻りにくくなる性質があります。

また、手を使う機会が多いと、肩の関節内で骨と骨の距離が近づきます。

筋肉がこわばり、骨が近づくことで

腕が短くなってしまうのです。

☑︎ 辛い肩こりや腰痛が治らない

☑︎いつも手が冷たい

☑︎血管が浮き出ている

これらがある方は

筋肉が縮こまって手が短くなっている可能性が…

もともとの長さは個人差がありますが

手が短くなると、なぜ不調が出るのかは

全身の筋肉が

「深いところで、つながっている」ことにあります。

慢性的な不調の原因の多くが筋肉にあります。

中でも

体の深いところにあり、なかなかアプローチしにくい筋肉「インナーマッスル」

インナーマッスルはネットワークのように

全身につながっています。

手が短くなったのはインナーマッスルが緊張して硬くなっている証拠で

手を伸ばすと、硬くなったインナーマッスルが緩んで伸びるため、

ネットワークでつながる全身の筋肉も緩むというわけです。

一見関係なさそうな腰痛も

手が短くなることで引っ張られて

腰まわりのインナーマッスルがこわばるというようにネットワークは繋がっているのです。

🔹手を伸ばすためには?

簡単な体操で伸ばせます。

基本は、左右の腕を前回し7秒で7回、後ろ回しも同じく7秒で7回回すだけ。

これだけで腕が伸びるのだそう。

(1)片手を上げる

両足は腰幅に開いて立ち

手のひらを内側に向けて、片手をまっすぐに上げる。反対側の手で脇の下を押さえると

肩甲骨が安定するため、手がより伸びやすくなります。

(2)前回しを7回

前から後ろへ手を7回回す。手の重みを利用してできるだけ速く行い、手のひらは内側に向けたままで。

(3)後ろ回しを7回

前と同じように、後ろへ7回回す。反対側の手でも、1~3を行う。

【手伸ばしのメリット】

・コリ解消

引っ張られて筋肉が伸びると、自分で押しても届かないインナーマッスルが緩む

・不調改善・血流アップ

身体の痛みがやわらぐだけでなく

筋肉がゆるむと、圧迫されていた血管が広くなり、血流が良くなり老廃物が流れ

肌がキレイになったり疲れや不調が出にくくなる

奏では

背中や腕の付け根の筋肉を緩め、肩甲骨はがしストレッチで腕を引っ張る施術も★

たまに腕を回して、縮こまって短くなった腕を伸ばしてみてくださいね◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

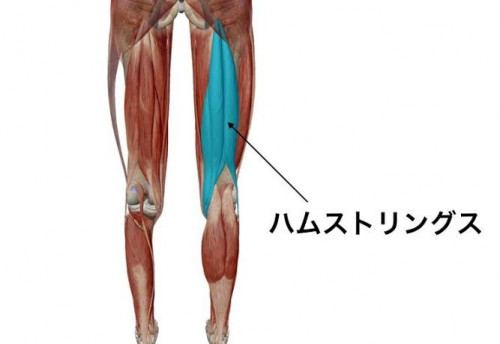

腰痛改善のカギは太ももの裏=ハムストリングス

長引くテレワークにより、腰痛を感じている方がとても増えています。

自覚がない場合が多いですが

腰痛の方に共通しているのは

「太ももの裏の筋肉=ハムストリングスが硬くなっている」ことです。

ハムストリングスとは、骨盤の下からひざの裏側をつないでいる大きな筋肉で

歩いたり、地面を蹴ったりする動作のときに機能し、正常な状態だとゴムのように伸縮するようになっています。

座りっぱなしの時間は

ハムストリングスが常に縮んでいることになり骨盤を後ろに引っ張ってしまいます。

またハムストリングスは股関節をまたいで骨盤と連結するので、硬くなると骨盤から腰椎の動きが制限され

結果として腰痛に繋がります。

腰痛だけでなく、下半身への血流が悪くなり

冷え性の原因にも…

🔹ハムストリングスを柔らかくするには?

・ストレッチ

①足を肩幅に開き、かかとをしっかりつけます。

②両手で両足首を持ち、胸と太ももをくっつけます。

③胸と太ももが離れないよう注意しながら、ゆっくりお尻を上げて頭を下げます。

※その際、胸と太ももが離れないように注意しましょう。

④ 限界まで上げたら10秒間保持し、もとの姿勢に戻ります。

※上げた時、太ももの後ろが伸びているのを感じることが大事です。

⑤ この流れを1回とし5回繰り返し、1日2セットを目標にしてください。

タイトハムによる腰痛改善にもなりますので、おすすめです。

・マッサージ

ストレッチポールやフォームローラーなどがオススメですが、ない方はサランラップの芯でコロコロするのも◉

ラップの芯、

足裏や別の場所にも使えて便利です★

腰痛の原因のほとんどは

腰にはありません。

腰痛改善の鍵は

「太腿」「お尻」「お腹」だったりします。

特に太腿の裏、ハムストリングス大事です。

実は施術者側も、ガチガチになったハムストリングスを施術するのはかなりの力が要ります…

奏での太腿の施術ポイントは

お客様の「体勢」を変えることにあります。

これで体が小さな私でも

圧がしっかりかかり、お互いに無理な負担がなく指圧できます。

ハムストリングスが緩むと自然と背筋がスッとなるというお声も…★

しつこいようですが…

ハムストリングス、めっちゃ大事です!!!

特に座る時間が長い方は緩めてあげてくださいね◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽夜間も予約可能です

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

冬を乗り切るために「腎」を養う

昨日は地に足をつけることと「腎」が関係あるという話をしましたが

冬は「腎」の働きが弱くなりやすい季節…

腎には風邪などから身体を守る力も蓄えられ、身体を温める働きもあるので

冬こそ腎を労ることが大切です。

東洋医学では、腎臓だけではなく副腎も含めて『腎』と総称します。

腎は呼吸を安定させたり

全身の水分代謝をコントロールし、

副腎はホルモンバランスを整え、生育や意欲、活力と関係し

体内の水分を循環させて余分な水分を排泄させたり、身体を活力ある状態に保ってくれているのです。

腎が疲れ、弱ることを"腎虚"と言い

- 身体がだるい、倦怠感

- 腰痛・肩こり・手足のしびれ、冷え。

- 喉が渇き、トイレが近い

など

原因は加齢、ストレスや人間関係の悩み、過剰な肉体疲労、食の乱れなど…

そして「冷え」です。

腎を労るには

まず身体を冷やさないこと。また腎は過労やストレスにも弱いので休息や睡眠をしっかりとり、適度や気分転換なども必要です。

また腎を養う食事は

冬に“旬”なもの=

根菜類や葉物野菜などの、根っこの部分や地面に近い部分に栄養を多く含むので

身山芋、里芋、蓮根などの根菜類や、ほう

れん草などや、黒い色の食べ物が挙げられます。

黒豆、黒ゴマ、きくらげ、ひじき、海藻類、黒砂糖など

反対に、腎に負担をかけてしまう食べ物は

乳製品や砂糖で

チーズや牛乳などの乳製品は本来、日本人が食べていたものではないため、現在でも多

くの日本人が乳製品を十分に消化できないとも言われています。

また恐れ・驚きという感情は「腎」を疲労させまふ。

驚きすぎたり、恐怖など激しい感情は

体にとってあまりよくないということです。

この時期、腎を労ることが

暖かくなる春から元気に動き出し、春に不調が出にくい心身に繋がります。

下半身のマッサージも腎の働きを活性化します。

感染症予防や冷え性対策のために、腎パワーを高めることを少し意識してみてくださいね。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

地に足をつけるということ

仕事ややるべき目の前のことに集中しようとしても

アレコレ別の思考が湧いてきて集中できなかったり

色々考えすぎ気持ちがフワフワして落ち着かない…

なんて経験がある、もしくは

今まさにそんな状態の方もいるかもしれません。

思考が過去や未来に行ってしまい

「今」にない状態で

逆に落ち着いている時は

常に「今」だけに集中できている状態です。

この「今」に集中するということを表現する日本のことわざに「地に足をつける」という言葉があります。

これは"たとえ"ではなく

物理的に地面に足がちゃんとついているということなんです。

実際に「地面に接地している足の裏の感覚を感じること」はとても大切で

実際に「地に足がついている」状態だと

意識を「今」に向けることができるんだとか。

そして、深い呼吸に意識を向け、心を落ち着けることも同じように地に足をつけるという行為です。

地に足をつけるということは

ブレない軸を作ることでもあります。

周りに流されず、どっしり落ち着いているようなイメージでしょうか。

それは東洋医学の経絡やツボともちゃんと関係していて

特に身体の軸を作るのは「腎」の経絡による働きです。

人の成長も「腎」から始まります。

「腎」の経絡は足の裏から始まり、下腿部の内側、体幹部の前面などを通って鎖骨の下にまでつながっています。

「腎」は、活動や成長の出発点となり、身体や体力の維持をするのに必要なエネルギーである「精」を維持し、

「生命エネルギーのバッテリー電池」みたいなものです。

「腎」の経絡が始まる場所である「足裏」に意識をおくことが

地に足をつけ、ブレない軸をつくることになります。

逆に言うと、

足が疲れていたり、しっかり地につけるアーチが崩れていると、浮き指になり

文字通り「浮き足立つ」状態となり、

気持ちもフワフワしたり、思考が今になくなって集中できなくなったりまします。

そんなわけで

足のメンテナンスをして、しっかり地につけ体が安定した状態にすることが

集中力やメンタルの安定にもつながります。

頭が思考でいっぱいだったり

フワフワした感覚がある方は

まずは足のメンテナンス、特に足裏をほぐしてあげることをオススメします。

古くから伝わる言葉

体と心の繋がりを知って作られたと思うと

やっぱり日本語って奥深いなと思います。

足の疲れ、思考のグルグル…

ご相談ください◡̈

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

ボーっとする、頭痛…冬の不調は暖房病?

寒い毎日、今年は外出も減って

暖房の効いた部屋で一日中過ごすことも多いと思います。

冬場に室内にずっといると体調が優れず、

無気力になったり

ぼーっとしたり、頭痛、めまい、吐き気、鼻炎、肌のかさつき…など

この時期の体調不良は「暖房病」かもしれません。

エアコンやストーブで暖められた部屋の空気は上に行くため

上半身とくに頭部が暖められることになります。

さらに人間の体の構造上、熱は下半身からは逃げやすく、体幹や頭部は熱が残りやすくなっています。

頭部が暖まりすぎると

本来あるべき

『頭寒足熱(ずかんそくねつ)』の逆になり

頭痛、のぼせなどに繋がり

さらに自律神経が乱れてしまい様々な症状が出てしまうのです。

🔹暖房病の予防には

重要なのは適度な温度を維持することですが

室内の温度を18~20度に設定し、

寒くても一定の間隔で喚起をしましょう。

それ以外にも、水分補給・ストレッチ・加湿器の使用・室内で植物を育てるなども予防法になります。

また人は不感蒸泄という

呼気と皮膚から1日に1リットル近い水分を失っています。

冬はあまり汗をかかず、水分をあまり摂らないために『隠れ脱水』になりやすいので

水もこまめに補給しましょう。

そしてたまに外に出て深呼吸することも

おすすめします。

「呼吸の浅さ」もボーッとしたり、無気力感に繋がります。

呼吸に関連する筋肉が硬くなっていることも

自律神経が乱れる原因になりますので

ヨガやストレッチなどで筋肉を緩めてあげることも大切です。

まだ寒さが続きそうで、室内にいることも多い時期…暖房病に気をつけてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku