♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

肩首こり、頭痛…鎖骨をほぐしてください!

辛い肩首コリ、そこからくる頭痛…

肩や首がコリ固まっているのはもちろんですが

意外に盲点なのが

「鎖骨」です。

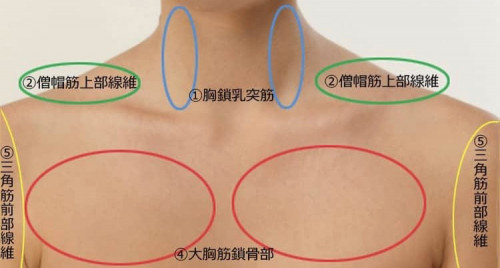

実は鎖骨には、5つのもの筋肉がくっついています。

①胸鎖乳突筋

②僧帽筋上部線維

③鎖骨下筋

④大胸筋鎖骨部

⑤三角筋前部線維

そして

鎖骨は胸骨・肩甲骨とも繋がっており、鎖骨が圧迫されると肩の関節が動きにくくなります。

また、鎖骨の周りには多くの神経や血管、リンパが密集していて、圧迫により血流が悪くなり老廃物が溜まってしまいます。

試しに鎖骨を押さえて腕を上げてみると

しっかり上がらないと思います。

鎖骨をほぐし、緩めるには

指圧などの圧迫やオイルマッサージなど流す手技が効果的ですが

セルフケアではなかなかうまくできないもの…

そこで鎖骨のセルフケアは

「つまむ」という動作でほぐれるのです。

ポイントは、"皮膚"をつまんで引っ張ること

🔹なぜほぐれるの?

体の皮虜の大きさは全体で畳一枚分にもなり、その下には毛細血管が無数に通っています。

肌を軽く"つまむ"と毛細血管や神経を傷めずに、皮膚を引っ張るときの「陰圧カ」で毛細血管に血液が流れ込み、血流がアップし筋肉も柔らかくなります。

整膚(せいふ)とも言われます。

鎖骨の引っ張るエリアは4カ所

上記の5つの筋肉の①②④⑤、つまり鎖骨の上下・内外の4カ所。

皮膚をつまみ、上下左右斜めに引っ張ります。人によって硬い方向がでてくるので、そこは入念につまみます。⑤三角筋は、猫背にして体を丸めるとやりやすくなります。

巻肩で鎖骨付近が内側に入り混んでしまっている方は一度指圧などで、外側に開くことも大切です。

呼吸が一気に深くなる感覚があると思います。

奏では鎖骨もしっかり指圧しています★

首肩こり、巻肩、呼吸の浅さ…

ご相談ください◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽夜間も予約可能です

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

頭と心を一致させる

何だかモノゴトがスムーズに進まなかったり、思うようにならなかったり、モヤモヤしたり…

スランプみたいな時ってあると思います。

こういう時ってだいたい、

頭と心が一致していない時です。

頭では「右」と思っていても

心が「左」と思っていると、モヤモヤします。

つまり

同じだと思っていても

頭で考えていることと

心で感じていることが実は違っていて

それが一致するとスッキリするという仕組みです。

ざっくりいうと

頭では「こうしなきゃいけない」と思い、

心が「それは嫌だ」と思っていると(自覚はない場合が多いです)モヤモヤします。

頭は理性を心は感情を司るので

頭にあるのは「思考」「思い込み」「観念」「判断」などで

心にあるのは感情や感覚。

モヤモヤ状態や停滞期の時はだいたい

「頭」が支配し頭の独裁状態となり

頭の命令に従って、心と身体を無理やり動かしています。

頭支配の状態だと、

常に「〜したほうがいい」「〜しないほうがいい」という思考になり

心の「本当は〜したい」という声は無視され続けます。

「好きか嫌いか」「心地良いか悪いか」という心の声よりも「役に立つかどうか」という頭の判断が重視されてしまいます。

モヤモヤの解消や

スランプから抜けるには

「心」の本当の声に気づいたり、向き合うことです。

「頭」で考えている事は一旦横に置いて

「心の中」を変えていくこと

心の「感情」を先に変えていくことです。

難しく思いますが

シンプルな方法は

ただ「自分が一番リラックスできることをする」

一番が今すぐできない場合は

好きな音楽を聴くとか、好きなものを食べるとか、とにかく好きなモノに触れたり

好きなモノのことを考える…

そこから頭で考える「思い」を修正していくことで何かが変わっていきます。

それでも、イマイチな時は…

忘れはいけない、最後にとても大切なのは

「身体」です。

頭(思考)では疲れていないと思っていても

身体はとっても疲れいるかもしれません。

身体と心は一心同体なので

まず身体が元気になれば心も元気になり

エネルギーが高まって心がワクワクしているときは自然と行動できるし、思考もクリアになります。

長くなりましたが

「もっと寝たい」

「美味しいものが食べたい」

「遊びに行きたい」

心からの小さな声に敏感になること

大切だなと思います。

今は「遊びに行きたい」「誰それに会いたい」「飲みに行きたい」

がなかなか思うようにできないので

それがモヤモヤやストレスに感じる方も多いかもしれませんが

リラックスできる何かを増やしていく

良い機会なのかもしれません。

まずは「身体」癒すことも大切にしてくださいね◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽夜間も予約可能です

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

首コリ改善のポイントは…?

首のコリ、痛み、回りにくい…

首の不調、気になっていませんか?

首は、体の急所

首には、頸椎があり

食べたものを胃へ送る食道や

吸った空気を肺に送る気管もあり

動脈と静脈、さらに神経が通っています。

首の筋肉にコリが生じると、血管や神経を圧迫し、その影響が顕著に現れてしまいます。

首や肩の筋肉は一層ではなく、何層にも重なっているので、首のコリの解消はちょっと難しいのです。

首コリの解消のポイントは

「拮抗筋」

これは筋肉の部位の名前ではなく

ある動作をするときに

中心となる筋肉を「主動筋」

反対の働きをするのを「拮抗筋」と呼びます。

主動筋が収縮し、拮抗筋が弛緩することで、スムーズに曲げ伸ばしや動かすことができます。

「痛い部位」ではなく、反対の動きをしている拮抗筋を緩めることが、首を緩めるポイントになります。

首の主な拮抗筋は

「胸鎖乳突筋」と「椎前筋群」

胸鎖乳突筋は、耳の下から胸骨と鎖骨まで、首を斜めに通る筋肉で

胸鎖乳突筋と首の骨の頸椎の間にある深層筋が、椎前筋群です。

この胸鎖乳突筋と椎前筋群を刺激することで、主動筋であり、痛みを感じやすい首の後ろの筋肉が緩むと考えられます。

🔹セルフでほぐす方法

・正面を向いて、肩は動かさずに、できるだけ右を向きます。

すると左耳の下から鎖骨の内側まで続く胸鎖乳突筋が、太いスジになって浮かび上がります。

・右手の親指を立てて、浮かび上がった首のスジと鎖骨が接するところに当てます。

首のスジの後ろ側の縁から、親指の先を筋肉の下に潜り込ませるように押し込み、そこに指を留め置いたまま、指の腹全体で円を描くようにします。

・徐々に上へ移動させ、耳の後ろまでをマッサージします。

反対側も同様に行い、顔を向けにくかった側に向け、もう一度行います。

首コリが解消されると

- 首・肩の痛みやだるさがスッキリする

- 頭痛や頭の重さがなくなる

- 呼吸が深くできるようになる

- 睡眠の質が上がる

- 視界がクリアになる

- 猫背や巻き肩が緩和される

- 首筋のラインが綺麗になる

などのメリットが★

「自分でやってもなかなかほぐれない。。」

「自分ではどうしようもないくらいガチガチに固まってる」

そんな方はご相談ください◡̈

奏では胸鎖乳突筋はうつ伏せ、横向き施術、

首の後ろ側は仰向けでも指圧していきます。

首コリをスッキリさせると

色々な不調が改善するかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

その不調…水と○が足りない?

疲労、頭痛、腰痛など、はっきりした原因が特に思い当たらない不調…

もちろん肩こりなど物理的に筋肉の疲労からくるものもありますが

慢性的に原因不明な不調は

体にあるものが足りていないことから起きる場合があります。

ひとつは【水】

そしてもうひとつは…

【塩】です。

体は、とても小さな細胞が多数集まってできています。

細胞は【小さな池の中の魚】のようなもので

池に常にきれいな新しい水が流れ込み

汚れた水が外へ排出されることが

ちゃんと行われていれば、魚は元気に生きることができます。

水が必要なのは当たり前ですが

実はこの水の出入りを助けるのが「塩」であり、水は塩なしに体や細胞の中に入り込めません。

栄養分、老廃物などあらゆる物質も

塩が存在することによって細胞の物質交換をしているのです。

【体の中での水の役割】

・細胞液になる(75%が水)

・細胞と細胞のすきまを埋める

・血液細胞を運ぶ

・細胞同士を結びつけ、体の形成を助ける

・細胞外と細胞内の液体を塩分濃度の違いによって交換する

・食べ物を水溶性にし、体に役立つ形に変える

・細胞内外のナトリウムイオンとカリウムイオンの交換によりエネルギーを生産

【体の中の塩の役割】

・水とともに細胞内外の液体を構成

・水に伝導性を与えることで、体内のコミュニケーション機能を補助する

・体内で浸透圧を発生させ、栄養・老廃物などすべての物質交換を可能にする

・細胞間のナトリウム、カリウムイオンの交換を助ける

難しいことを書きましたが

ベースとして水と塩がバランスよく摂れていなければ、細胞も本来の働きをすることができず

血液もや唾液も十分に作れず、尿として排出できず、体内のあらゆる活動が円滑でなくなります。

体内に十分な水がある時は有害物質は押し流されますが、

水の量が十分でないと、排出されない酸が骨や関節上にたまり結晶化します。

そして

・骨、関節などの痛み

・冷え

・便秘・肥満

・腰痛、肩こり、頭痛

・食欲減退・脱力感

・めまいやふらつき

・精神障害

🔹塩水療法

塩どんな塩でもいいというわけではありません。精製塩はほぼ塩化ナトリウムだけなので、ミネラルバランスが偏っているため

カリウムやカルシウム、マグネシウムなどがバランスよく含まれている海塩や岩塩などの天然塩がおすすめです。

一番適している濃度は

0.1%の塩水。

塩は塩化ナトリウムではなく、天然の塩。

(市販の精製塩では作らないでください)

1リットルなら1グラムの塩。

500ミリリットルなら、0.5グラムの塩

これを水分補給として飲みます。

面倒な方は夏によく薬局で売っている

【経口補水液】

経口補水液は

元気な人はまずく感じ、

疲れていたり、脱水や潮か足りない場合は

美味しく感じるんだとか?

塩分はもちろん取りすぎもNGですが

慢性的な不調…

水と塩、少し意識してみてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

手(腕)が短くなっている?!

あまり聞いたことがありませんでしたが

現代人は

手(腕)が縮こまって、短くなっている

らしいのです。

これが慢性的な肩こりや腰痛などの身体の不調や肥満にまでの原因になるのだとか…

パソコンやスマホ操作など

手や腕を酷使しすぎて

筋肉には、使いすぎたり、緊張が続いたりすると、元に戻りにくくなる性質があります。

また、手を使う機会が多いと、肩の関節内で骨と骨の距離が近づきます。

筋肉がこわばり、骨が近づくことで

腕が短くなってしまうのです。

☑︎ 辛い肩こりや腰痛が治らない

☑︎いつも手が冷たい

☑︎血管が浮き出ている

これらがある方は

筋肉が縮こまって手が短くなっている可能性が…

もともとの長さは個人差がありますが

手が短くなると、なぜ不調が出るのかは

全身の筋肉が

「深いところで、つながっている」ことにあります。

慢性的な不調の原因の多くが筋肉にあります。

中でも

体の深いところにあり、なかなかアプローチしにくい筋肉「インナーマッスル」

インナーマッスルはネットワークのように

全身につながっています。

手が短くなったのはインナーマッスルが緊張して硬くなっている証拠で

手を伸ばすと、硬くなったインナーマッスルが緩んで伸びるため、

ネットワークでつながる全身の筋肉も緩むというわけです。

一見関係なさそうな腰痛も

手が短くなることで引っ張られて

腰まわりのインナーマッスルがこわばるというようにネットワークは繋がっているのです。

🔹手を伸ばすためには?

簡単な体操で伸ばせます。

基本は、左右の腕を前回し7秒で7回、後ろ回しも同じく7秒で7回回すだけ。

これだけで腕が伸びるのだそう。

(1)片手を上げる

両足は腰幅に開いて立ち

手のひらを内側に向けて、片手をまっすぐに上げる。反対側の手で脇の下を押さえると

肩甲骨が安定するため、手がより伸びやすくなります。

(2)前回しを7回

前から後ろへ手を7回回す。手の重みを利用してできるだけ速く行い、手のひらは内側に向けたままで。

(3)後ろ回しを7回

前と同じように、後ろへ7回回す。反対側の手でも、1~3を行う。

【手伸ばしのメリット】

・コリ解消

引っ張られて筋肉が伸びると、自分で押しても届かないインナーマッスルが緩む

・不調改善・血流アップ

身体の痛みがやわらぐだけでなく

筋肉がゆるむと、圧迫されていた血管が広くなり、血流が良くなり老廃物が流れ

肌がキレイになったり疲れや不調が出にくくなる

奏では

背中や腕の付け根の筋肉を緩め、肩甲骨はがしストレッチで腕を引っ張る施術も★

たまに腕を回して、縮こまって短くなった腕を伸ばしてみてくださいね◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku