♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

むくみの意外な原因は足首かもしれない

季節的にむくみやすい時期になりました。

単純に

湿度が高いと、汗が蒸発しにくくなり

水分の代謝がうまくいかなくなり、水分が溜まりやすくなってしまうことにあります。

そして、むくんだ時にはふくらはぎばかり揉みがちですが

日常生活で"しゃがむ"という動作が少なくなり、しゃがもうとしてもかかとを下ろせない、体が後ろに倒れそうになる...方は

足首の硬さもむくみの原因のひとつになります。

また現代人の特徴的な歩き方は足首を使わないペタペタ歩き。

慢性化すると足首の関節が硬くなり

血液やリンパの流れが滞るので、むくんだり、足先の冷えにもつながります。

さらに足首が硬いとかかとに重心がかかり、それによって骨盤が後傾して猫背にも。

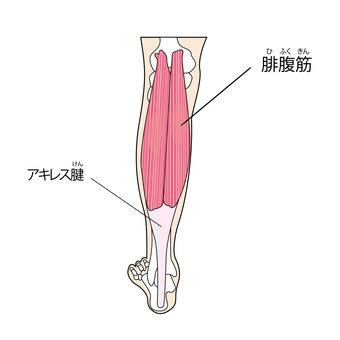

実は足首の動きに関わっているのはふくらはぎの筋肉である腓腹筋(ひふくきん)です。

足首が硬いということはふくらはぎも硬く、それによって下半身の血液を心臓に戻すためのポンプの役割が弱くなります。足首については

https://izumi-kanade.com/info/2703753

そしてもうひとつ。

足首は画像のように腓骨と距骨と呼ばれる骨で構成されています。

今回は腓骨については触れませんが、

足首が硬い人は距骨が少し前に出ていて、

脛骨が距骨にあたってしまい足首の動きが悪くなるんだとか。

その場合、距骨を元の位置に戻さないと、結局足首を上手に使えない状態になります。

☘️距骨のセルフケア

①片足を前に出します。

②出したほうの足のつま先を雑誌や低めの段差の上に乗せます。

③出したほうの足の膝をつま先より前に出すように体重を前にかけます

④片足10回ずつ行います

いくら、ふくらはぎをほぐしても

なかなかむくみが改善しない方は

足首の硬さ、もしくは

太腿の硬さが原因になっている場合も。

いずれにせよ、足首、ふくらはぎ、太ももは繋がっているので、

どこかひとつではなく

全てを緩めたり、ほぐすことが大切です。

頑固なむくみ…ご相談ください◡̈

マッサージ整体アクセスバーズ東京表参道・奏・kanade

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

安眠や脳のリラックスには〇〇筋を動かす

マスク生活が続き、ふと素顔を見たら…

☑︎顔がこわばっている

☑︎何となく下に下がった気がする

そんなお顔の変化を感じる人もいるかもしれません。

表情筋(顔の筋肉)は、20数種類の小さな筋肉は表情が豊かな人でも表情筋は2割ほどしか使われず、マスク生活では余計に動きが乏しくなっています。

そして実は

表情筋を働かせる顔面神経は副交感神経系

よく笑うと脳が活性化したり、リラックスすると言われるのは

笑顔でいると自律神経のうち、副交感神経が活発化し、呼吸や脈拍、血圧などが緩やかになり、リラックスした状態になるからなのです。

つい頑張りすぎてしまう人は力の抜き方がわからず、常に力んでいると、緊張していること自体に気づかないことも…

そして常に交換神経が働き、眠りが浅くなったり、筋肉も緊張しっぱなしに。

表情筋を動かすことで

交換神経が抑えられ、脳をリラックス状態にすることができます。

表情筋を動かすには

簡単なのが

「あいうえお体操」

なるべく目をぱっちり開けて、

「あーいーうーえーおー」と思いきり口を動かします。

そしてやっぱり笑うことは大切です。人と会うことが減り、より笑うことが少なくなって

あまり使わないお顔の筋肉…

奏ではお顔のマッサージ(指圧)もコース内で組み合わせ可能です。

アクセスフェイスリフトが人気なわけは

表情筋に働きかけるため、よりリラックスできるからかもしれません。

顔を動かして、深い眠り&リラックスを★

【コリと疲労回復サロン】

マッサージ整体アクセスバーズ東京表参道・奏・kanade

ご予約はこちらから💁♀️🔽

【ガサガサかかと】原因は乾燥じゃない?!

女性は特に素足になることも多い季節になりましたが

「かかとのガサガサ」ありませんか?

足裏マッサージをしていると、男性でも結構多いです。

乾燥肌だから仕方ない…

そう思うかもしれませんが、実はガサガサかかとは乾燥が原因ではないのです。

最大の要因は、

かかとに体重がかかりすぎて、角質が厚くなってしまうことです。

本来足はアーチ状になり

足のアーチは、全身の体重を無理なく支えたり着地時の衝撃を吸収し、全身のバランスを維持するなど、重要な役目を果たしています。

詳しくはhttps://izumi-kanade.com/info/3590247

ガサガサかかとの人は、かかとに過度な体重がかかっていわゆる「かかと体重」になっています。

つまり、体のバランスが崩れ、かかと体重になると、角質層が厚くなり、ガサガサかかとになるのです。

もうひとつの要因は、新陳代謝の衰えです。

冷えて血行不良になり、代謝が下がると、古い角質がはがれ落ちずに残ってしまいがちになります。

新陳代謝に必要な栄養を送る末梢血管の血流が悪くなっている=足の疲れ、むくみ、冷えが慢性化している人は、足の血行不良から、新陳代謝も衰えている可能性が高いといえます。

ガサガサかかと対策ケアは

クリームを塗ったり保湿する以前に

太ももの裏側=ハムストリングスを伸ばす「もも裏伸ばし」です。

太ももとかかとは、一見関係なさそうですが

ガサガサかかとに悩む人の多くは、太もも裏の筋肉が固まっていることが多いのです。

太もも裏は特にデスクワークの方の日常生活ではあまり使うことがなく、衰えやすい部位…

太もも裏が衰えると、体重を支えるバランスがくずれ、かかと体重になりやすくなります。

下半身の血流を促進する点でも、太もも裏の筋肉をほぐすことは意味があります。

☘️簡単太もも裏のばしセルフケア

①椅子に座り片方の足を伸ばしかかとを床につける

②両手を腿に添えて体を前傾していく。張りを感じるあたりで1分程度止めて伸ばす

③反対の足も

やっぱり大事な太腿の裏。

コロナ禍になり以前に増して硬くなっている方が多いです。

ガサガサだけでなくマメやタコなども

「一部ばかりに体重がかかっているよ」

というサイン。

放置せずにケアしてあげてくださいね。

足の疲れ、腿の張り…ご相談ください。

【コリと疲労回復サロン】

マッサージ整体アクセスバーズ東京表参道・奏・kanade

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

くびれ、便秘・腰痛改善に大事な〇〇の筋肉

最近、在宅でデスクワークの方に

脇腹が硬い方が増えています。

昨日触れた「反り腰や猫背」が

慢性化し、骨盤が歪むことで

脇腹の筋肉に負担がかかり、腰痛や肩こりの原因になります。

🔹脇腹と腰痛

痛みが出るメカニズムは

反り腰の姿勢が続く

→骨盤が歪み股関節の動きが悪くなる

→「脇腹」とお尻の筋肉が緊張する

→無理やり腰を動かす

→腰の筋肉や関節に負担がかかる

慢性腰痛の方の多くは反り腰が原因で骨盤が歪み、股関節の動きが悪くなります。

そして脇腹(腹斜筋)の筋肉が緊張しているのです。

実はこの脇腹を緩め、伸ばすことが腰痛改善につながるというわけです。

☘️脇腹を伸ばすストレッチ

(1) 仰向けになり、呼吸を整える

(2) 手のひらを上向きにして両手を広げ、片ひざを90度に曲げてクロスする

(3) クロスした足に近い手をひざの外側に添え、両肩を床につけて60秒キープ

腰痛改善だけでなく

脇腹(腹斜筋)は、内臓の位置を安定させることや排便を助ける働きがあります。

くびれを作ってくれるのも、腹斜筋です!

腹斜筋は、臓器を適切な位置に収め、代謝の増進や便秘の改善など多くのメリットをもたらしてくれます。

逆に衰えている状態だと、代謝不良や便秘だけでなく、臓器が前方に出てくることで、ぽっこりお腹になってしまいます。

痩せているのに、お腹だけぽっこり出ている人はそれは腹筋が弱いからかもしれません。

普段あまり意識しない脇腹ですが

実は身体は筋膜という臓器や骨、血管、筋肉、脂肪まで、全身を覆うボディスーツのようなもので繋がっています。

一部が硬くなるとほかの部分にも影響し、

硬い部分に引っ張られ、姿勢やカラダのバランスが悪くなります。

脇腹を緩めることで腰痛改善、くびれを手に入れることができるかもしれません。

奏でも脇腹辺りは、横向き施術とストレッチで緩めていきます。

つらい腰痛、ご相談ください。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

肩こり、腰痛…ハイブリッド型姿勢?!

肩こり、腰痛、ヒザの痛み…

不調の原因になるのは姿勢だったりします。

そして現代人に多いと言われる

「反り腰&猫背」

一見反対に見える猫背と反り腰が併発する原因は

現代社会の日常生活の動作にあります。

例えば、仕事中はずっとパソコンをしてアゴが上がって背中が丸まる時間が長く

就寝前などはうつ伏せで読書をしたり、スマホを見たりする姿勢をとり続けるとそり腰が

助長され

ソファに浅く座ってもたれかかり、低い姿勢でスマホを見るのはさらに猫背を悪化させます。

反り腰と猫背の複合型の人は多く

ハイブリッド型姿勢なんて言われることも笑

肩こりと腰痛のダブルパンチに悩まされる恐れもあります。

反り腰の人に共通して見られるのが

背中の筋肉の過度な緊張で

背中の筋肉が骨盤に引っ張られることで常時負荷がかかり、硬くなってしまうんだとか。

🔹反り腰猫背改善ストレッチ

足の裏同士を合わせた姿勢で行う合蹠(がっせき)のポーズは腰、お尻、股関節周辺を緩めて、筋肉の固まりや力みをなくしていきます。体を前に倒す際は、腰と背中を丸め、肩の力を抜くことを意識しましょう。

・背すじを伸ばして床に座り、両膝を直角に曲げ、足裏をくっつける。両腕は伸ばして正面に突き出す。手の平は下に向けます。

・手の平が床に着くくらいまでゆっくり前屈していく。背すじは曲げないように意識。体が硬い人は無理に手を床につけなくてもOK。これをゆっくり2~3分間繰り返す。

便利な世の中ゆえのハイブリッド型な姿勢と

在宅でさらに増える傾向にある反り腰&猫背のダブルパンチ…

ちょっとひと手間のストレッチで予防できるかもしれません。

【コリと疲労回復サロン】

マッサージ整体アクセスバーズ東京表参道・奏・kanade

ご予約はこちらから💁♀️🔽