♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

《夏至》体・心の関係【夏至の過ごし方=養生ポイント】

本日は夏至。

まだ梅雨真っ只中ですが、

夏至は、1年でもっとも日が長く、夜が短くなるとされ。暑さが日に日に増していきます。

四季のバイオリズムというと

陽気がもっとも盛んであり、すべてが満ち溢れる時期の為、諸々と「過剰」になるため

ココロやカラダのいらないものを捨てる「断捨離」「デトックス」に適している時期と言われます。

🔹腰痛、肩こり、便秘……骨盤のゆるみが原因かも?

夏至辺りは身体が夏に向けて活発になり、

骨盤が最も緩むのです。

骨盤がゆるむと腰痛などの症状や姿勢全体に影響して肩こりや頭痛も引き起こします。

また、骨盤内部の臓器にも影響を及ぼし、便秘や生理痛などの症状が生じやすく…

ここ数日、

☑︎だるかった、やる気がおきない

☑︎眠かった

☑︎腰が痛かった

という方は湿度に相まって、実は夏至という自然の影響を受けていたかもしれません。

体内にこもった湿気や熱を取り除いたり

骨盤周りの筋肉をほぐして、余分な緊張を取り除いたり、

足りない筋肉を鍛え、骨盤を正常な位置に戻すことが大切です。

そしてもしかしたら

メンタル面でも

☑︎なぜか悲しくなる、イライラする

☑︎不安になりやすい

☑︎いつもと違う心境になる

☑︎過去を振り返る

そんな方もいたのではないでしょうか。

実際お客様でも多かったです。

諸説ありますが

夏至は一年で最も日が長い=太陽エネルギーが強くなります。

太陽エネルギーは発電に使われるほどですが

古くから太陽の光と人間の生体機能や体内物質との関係性について多くの研究が行われています。

夏至で、太陽エネルギーが最も強くなると、身体はその変化に対応しようとして身体を夏型に変化させます。

夏至の頃は季候もまだ春から夏への変化の途上にあるため、夏型の太陽エネルギーが強い季節に身体にようやく変化した時に気温が下がったりすると太陽エネルギーが弱くなったりします。

そうなると、太陽エネルギー不足という状態になり、それが体調の変化となった現れてくるらしいのです。

症状としては

眠気:あくび、だるさ

緊張:夜眠れない、眠りが浅い

体調:風邪のような状態、アレルギー症状

痛み:頭痛、背中痛

精神的には、やる気のなさ、集中力がなくなる、頭がスッキリしない、考えがまとまらない、などがあります。

また

私たちの脳内には、人間の精神面に大きな影響を与える「セロトニン」 という神経伝達物質があり

セロトニンには心のバランスを整える役割があるため不足すると、不安や緊張を感じやすくなったり、イライラしたり、憂鬱な気持ちになったりします。

実はこのセロトニン、太陽光で活性化する性質があるのです。

なのでメンタル面の不調の解消には

太陽を浴びることが重要です。

体調面では

体の「不要な老廃物をデトックスする」ことがポイント。

☘️~デトックスの基本~ ☘️

1.水を飲む

血行がよくなり新陳代謝が活性化し、排泄がスムーズになります。胃酸が薄まり食欲を抑えるので、食べ過ぎ防止や美肌効果もあります

2.食事

有害物質は食べ物から入る事が多いので

なるべく無農薬や減農薬、無添加の食材を選び、バランスのとれた食事を心がけましょう。

食物繊維は便通がよくなり毒素と一緒に排出され るので、腸内環境を整えてくれます。

ミネラル豊富なひじきや海藻などは、自律神経やホルモ ンを安定させます。よく噛んで唾液を分泌する事も大切です。

《おすすめ食材》

~硫化アリル・亜鉛・セレン・食物繊維を含む~ 玉ネギ・ニンニク・ネギ・トマト・オクラ・玄米・大豆・レンコン・海藻など

3.ストレッチ

背骨や骨盤、股関節など、体にゆがみを生じると、血行や新陳代謝が悪くなり、老廃物が排出されにくくなります。

ストレッチやヨガ、マッサージで、体をほぐしてゆがみを整えると、血行がよくなり、 体のコリ・腰痛・便秘も解消し、リンパは血中の毒素を排出するので、リンパマッサージも効果的です。

4.汗をかく

半身浴や岩盤浴、ウォーキングなどの有酸素運動で、体の中からじんわり汗をかきましょう。 入浴すると体が温まるので、血行やリンパの流れがよくなり、またリラックス効果もあります。

夏に向けて体も心も変化していきます。

まずは蓄積した疲れやコリはリセットして

夏を元気に過ごしたいものですね◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽

脳内スピークの言葉が身体をつくる

「言葉に気をつけなさい」と昔から言われていますが

朝起きた時、夜寝る前、頭でどんなことを考えていますか?

脳内スピークといって口にはしなくても

人は1日に5万語ほどのの言葉を脳内でつぶやいていると言います。

無口な人も、お喋りな人も脳内スピーク量はそんなに変わらないそうです。

その無意識にしている脳内スピークの「言葉」が体や体調にも大いに影響しているとしたら…

「しんどい」「疲れた」「嫌だ」などが

脳の中でいうも巡っていると

人は言葉を通じて「思考」しているので

思考や感情は、それに合った

電気信号を脳に起こし

神経伝達物質を通じて末梢神経へと伝わります。

この時点ですでに思考・感情は

身体に影響していることになります。

言葉→思考→電気を生み

「しんどい」「疲れた」「嫌だ」が

神経伝達に影響し、その電気信号が

そのまま身体の状態や機能になってしまうんだとか。

日本には古くから「言葉には魂が宿る」といった「言霊」説があり、スピリチュアル的な香りがすると思うかもしれませんが

実は科学的、脳科学的に根拠があるのです。

自分の口から出た言葉、人から聞いた言葉に、

身体と心はつねに反応しています。

脳には入ってきた言葉などの情報を

自分にとって「快か不快」かを瞬時に振り分けるすごいソフトを備えているらしく

脳が「快い」と感じた場合はエンドルフィン、ドーパミン、セレトニンといった神経伝達物質が増えます。

これらは

脳の働きを高め、至福、集中、平安の感情をもたらすいわゆる幸せホルモンなので

身体の血流が良くなり、プラスのエネルギーが高まって免疫力が高まります。

反対に、「不快」と感じたら

アドレナリン、ノルアドレナリンなど、嫌悪、恐れ、不安、緊張を引き起こす神経伝達物質が一気に増えます。

するとと血流がどんどん悪くなり、エネルギーや免疫も低下します。

実際にネガティブな言葉がダイレクトに人に影響を与えることは確かで、ある研究では「ダメ(No)」という文字を見せた後に

血流動態反応を視覚化する機械MRIに通してみてみると、人がストレスを感じたときに出るホルモンが脳で確認でき、このような著しい脳内の科学反応は、「緊張する」、「頭が真っ白になる」や「不安になる」などの感情を引き起こし、脳の機能を鈍らせるという結果も出ているんだとか。

だからもしかしたら

「私は頭痛持ちだ」「腰痛持ちだ」

「肩こりがひどい」のは

現実より先に言葉が創り出している可能性もあるのです。

病は気から

も同じメカニズムです。

「幸せ」「ありがとう」「嬉しい」「楽しい」という言葉、

実際に口に出すのは恥ずかしいこともありますが

脳内でつぶやくだけでもその言葉に身体は反応します。

もっと効果的なのは

「質問する」形式で

例えば「楽しい(嬉しい、幸せなこと)ことないかな?」と質問のようにしていると

脳のRASという機能が

それを勝手に探し出してくれると言います。

シンクロと言われるものもこの原理です。

…というわけで、

普段の脳内スピークの言葉を変えるだけで

身体や心も変わっていくかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

アメブロもはじめてみました

以前からご意見を頂いてましたが

アメブロにひそひそコピペしました笑

https://profile.ameba.jp/ameba/omotesando-kanade

内容は同じです。

そして、可愛い絵文字とか苦手な為、

シンプルです😂

今後ともよろしくお願い致します🤲

不安、気がかり、考え過ぎで頭が疲れてしまう時は○を鍛える

梅雨の時期は

アンニュイな気分なったり、あれこれ思い悩んだり、考え過ぎたり…

「頭が疲れる」という方もいるかもしれません。

実はこれも季節と体の関係からだったりします。

湿度が高く雨が長く続くこの時期に現れやすいのが湿邪

湿邪によってダメージを受けるのは『脾』

(東洋医学の『脾』と西洋医学の『脾臓』とでは、とらえ方が異なります)

そして「脾」と関係している感情が

「思」です。

心配、気がかり、思い過ごし、思い込み

…これらを称して「思」なので

梅雨時期は

ある思考にとらわれて、

脱出できない状態になったり

気分が落ち込んだり過度な思慮が起こりやすいと言われています。

逆に

考えすぎて心配になったり、不安な事が多かったり、焦りがある…といった思の感情は主に「脾」を傷つけるとされています。

脾の働きが悪くなると食欲不振、つかれやすい、むくみ、尿の量が少なくなる、倦怠感、めまい、顔色や唇に赤みがないなどに…

食欲がない

後悔や不安や心配が出てきたり

脳が疲弊している時は

「脾」を鍛えることが大切です。

脾を鍛え、ケアする簡単エクササイズは

とにかく食事の時は

"姿勢を正して食べる"ことです

食事らスマホをいじりながら…という方は

前かがみや姿勢を崩して

特に左腹部を圧迫しながら食事をすると

胃や脾臓、膵臓の消化作用が十分に働きません。

また脾を老化させないためには内臓の筋肉をしっかりと鍛えることも大切です。

これは「歩くこと」が一番だそうです。

簡単なセルフケアとしては

・床に仰向けになり、両膝を手で抱えて、前後左右にゴロゴロと転がります。

・首を少しあげて、お腹方向を見るようにすると、お腹に効きます。

腸のマッサージ効果と、腹筋、腰の筋肉を鍛える効果があり、お腹を支える筋肉が丈夫になると、脾の働きもよくなり負担も軽減されて一石二鳥。

また動物性のタンパク質や、肉類、卵、乳製品、あぶらものの摂りすぎは厳禁で

脾は体が冷えると弱まる為、

冷たいものを一気に摂らないことも大切です。

脾を補ってくれる食材は

米、ハト麦、牛・鶏・大豆、カボチャ、ニンジン、アスパラガス、長芋、ショウガ、玉ネギ、トマト、リンゴ、レモン などです。

脾が元気になると

古くなった赤血球を壊し、強い白血球を生み出し、免疫も強化してくれるんだとか。

頭を使い過ぎで疲れている方は

「脾」を意識してみてください。

それでも頭の疲れが取れない…そんな時は

ご相談ください◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

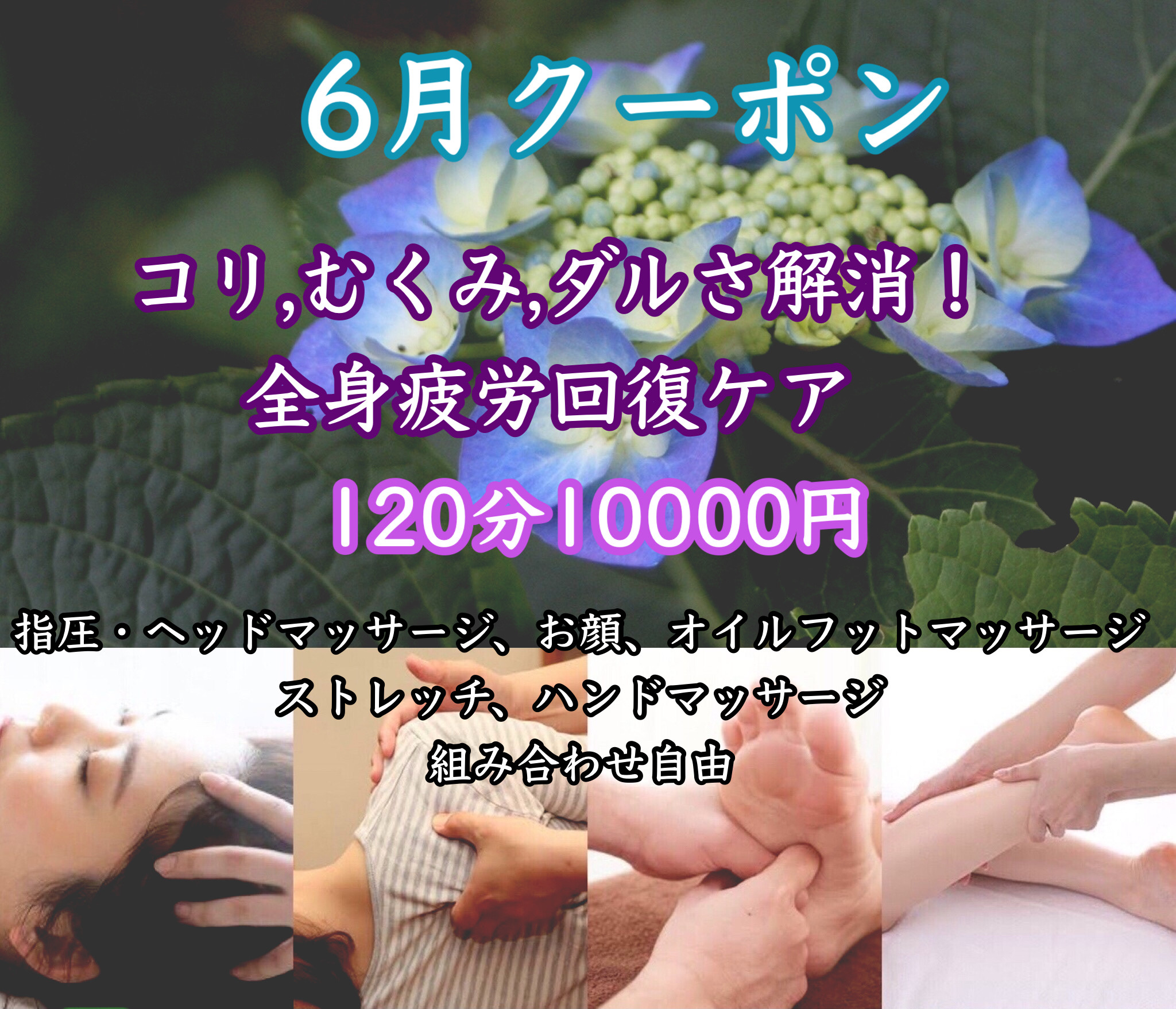

6月クーポン♪季節の不調リセット・リカバリー

いよいよ梅雨入り☔️

湿度が高くなると

水分や血の巡りが悪くなり

自律神経も乱れるので

不調を感じやすい梅雨時期。

長引く自粛やマスク生活で

心身ともにストレスもジワジワ…

この時期は

・冷やさない

・体の「水はけ」を良くする

・ストレスケア

がポイントです。

そして

呼吸が深くなると血流の循環が良くなり

体も温まり、免疫力も向上、自律神経も整う

というサイクルが生まれます。

自律神経が支配する機能のなかで、呼吸だけが唯一自分でコントロールできると言われます

まずは呼吸を正しくできる体にすることが大切。

呼吸に使う筋肉、背中、鎖骨、お腹などを緩めてあげましょう。

何かと気分も上がりにくい梅雨時期ですが

まずは体の元気をキープして、乗り越えましょう。

クーポンはお客様ひとりひとりの状態に合わせて

指圧、オイルフット、ドライヘッドスパ、

お顔、ハンドマッサージ、ストレッチ…

組み合わせ自由です。

(※アクセスバーズ、全身アロマは組み合わせ不可)

ここをたくさん圧してほしい!

何が原因だかわからないけど痛い(辛い)

呼吸が浅い、

眠りが浅い、

体がだるい、やる気が出ない、

目が疲れている、

気持ちをリセットしたい…

よくわからない方はお任せで★

疲れは蓄積する前に

リセット&リラックス★

緊急事態宣言が延長になり、

リフレッシュできることが限られますが

体のお疲れが溜まっている時は

あまり無理せず、ご相談頂ければと思います。

6月もよろしくお願い致します。

【コリと疲労回復サロン】

マッサージ整体アクセスバーズ東京表参道・奏・kanade

ご予約はこちらから💁♀️🔽