♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

タッピングとは

昨日の少し触れたEFTタッピングについて。

外出自粛により、在宅勤務や人と会いにくい状況が続き、かつてより運動量が落ち、不安や心配事も増え、心身のバランスが崩れやすい環境と言えます。

この不安や怒り、不調などを体のツボをトントン叩くだけで和らぐとしたら…

🔹EFTタッピングとは

Emotional Freedom Techniques(感情的自由テクニック)の略で

体のツボを刺激すると心身の不調が改善するという理論は、WHOも認めていますが

気(エネルギー)の流れが悪くなると、身体の調子も乱れることはなんとなくイメージできると思います。

昨日書いたように、エネルギーが滞れば、肉体にも影響が出ますが、感情にも影響が出ます。

そのエネルギーラインに対応するツボをタッピング(トントン叩く)することで、全身のエネルギーの流れを整えて、ネガティブな感情エネルギーを流して改善しようというものです。

指圧や針治療との大きな違いが、肉体的な痛みや疲労に働きかけるとうよりは

精神を集中させ不安やネガティブな感情を和らげる働きがあり、

メディテーション効果に近いと言われています。

EFTは、軽いものから重たいストレスまで、また、強いトラウマやPTSDなどの解放、身体的症状から、依存など、様々な症状に心療内科でも使われるんだとか。

ざっくり言うと

1.現在抱えている問題や不安を特定する

現在自分が抱えている問題や不安と具体的に向き合います。仕事への不安、抱えている病気に対する恐怖、人間関係など…

そして、その問題のレベルがどの程度なのかも1(弱い不安)から10(強い不安)のレベルで自分自身で番号をふります。

※抱えている問題を素直に受け入れることが大切です。

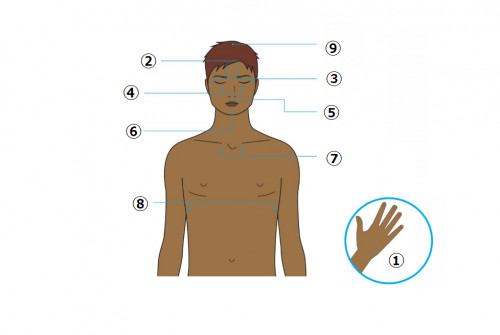

2.以下の体のポイントを2本以上の指を使い7回~10回ずつタップ(軽く叩く)します。

左右対称のポイントは、両側のポイントをそれぞれの人差し指と中指を使ってタップします(片方だけでも大丈夫)。時間にして各箇所合計約2分くらい。軽くトントンと叩く感じで。

① 手の内側

② 眉毛の内側

③ 目の外側

④ 目の下

⑤ 鼻の下

⑥ 顎

⑦ 鎖骨内側

⑧ 脇の下

⑨ 頭部てっぺん

たたく強さは肌が触れ合うのを感じる程度で、骨と骨が当たるような強さではたたかないようにします。

タッピング中は特定した問題が改善されるということを念じて、「不安や問題はなくなる」と声に出して3回つぶやきます。

3. 改めて自分の心境を1~10のレベルで評価します。

最初の評価よりもレベルが下がっていれば成功。

本来は1になるまでタッピングを続けますが、一気にやらず徐々にレベルが下がるように時間を空けてチャレンジするのも◎

何だかよくわからない…

という場合はYouTubeなどで検索してみると出てきます。

またもっと簡単に

手のひらの外側を1~2分タッピングするだけでもリラックス効果があると言います。

◎たたく速度は1秒に3回程度(以下のタッピングでも同じ)。1日に何度行ってもOK。

微笑みながら深い呼吸で行うと効果が高まり、リラックスして集中力が高まり、体温が上がるそうです。

効果には個人差がありますが、信じていなくても効果があるそう。

また、痛いときに無意識に痛いところをトントンしますが、体は本能的に叩くという刺激で癒やされるということを知っているとも言われます。

体って不思議ですね。

普段見ないようにしている感情ともしっかり向き合い、体と同じく、心のケアも大切です。

その肩こり、頭痛…【隠れ我慢】から?我慢しないで〜!

なんだか体がだるい、重い、

そんなときでも仕事や予定があり、ついつい我慢してしまう…

漢方メーカーの調査では8割以上の人が

・疲れ、ダルさ

・イライラ

・痛み

などの心身の不調を無理に我慢していつも通り振る舞う「隠れ我慢」をしているんだとか。

そもそも日本人は我慢大国と言われ

「ちょっとしたことは我慢すべき」

「我慢することは当たり前」「我慢は美徳」

のような考え方が根付いている人が多いと言います。

例えば、とても悲しいことや、怒りが湧くようなことがあったとして

何事もなかったことのように振る舞おうとしたり、「怒ってない」「悲しくない」と無意識に抑えこもうとしたとき、からだはどのような反応をするかと言うと

・涙が流れないようにこめかみや眉間のあたりに力をいれて押さえつける

・怒りを出さないように無理に表情をつくる

・グッとこらえるために歯を食いしばる

・気丈にふるまおうと必要以上に首や肩、背中周りに力が入る

と、体のいたるところの筋肉を緊張させて硬くしていきます。

これは「筋肉の鎧」と表現され

悲しみ、怒りや不安などのネガティブな感情を抑えこもうとしたとき、からだの筋肉を硬くして感じないようにして、自分の心を守っていくと考えられています。

我慢=感情を抑え込むことは、一時的には

不快な感情を感じにくくして大きく悩まされることはありませんが

心の深いところでは解消されていない感情は残り続けていき

心理的抑圧が続くことで、慢性的に筋緊張が続いて身体症状が生じるのです。

・目の周りや頭部に力が入り続けることで【頭痛】になる

・歯を食いしばり首、肩、背中に力が入ることで【肩こり】【背部痛】【首の痛み】に

・全身の筋肉が緊張して交感神経が高まることで【動機】【呼吸の浅さ】【嘔気】【下痢】が生じる

しかもそれは、数か月間、数十年間の長い間、ずっと緊張し続けていることがほとんどで

特に幼少期に我慢強かった人ほど、これらの症状が出やすいとされます。

これが慢性的な肩こり、頭痛、疲労の隠された原因といっても過言ではありません。

この筋肉の緊張する原理を知り、その対策を行うのも治るのに重要な方法です。

対策は簡単に言うと

感情を出すことです。

感情は本来、体の外に出ていくべき目には見えないエネルギーなので、じっと我慢していても体の外に出ていくことはありません。

エネルギー(気)は、体に貯めるべきものと体の外に出すべきものががあり

汗や便や尿、涙なども体から出すべきものであり、それが外にちゃんと出ないと病気になります。

感情も同じなのです。

ただ…社会生活の中で感情を素直に出せないことがほとんどです、だから困るんです、と言う話です。

じゃあどうすれば良いのかは

"筋肉をゆるめる"ことが有効です。

緊張した筋肉をゆるめることで解放させるだけでなく、感情を抑え込む許容量もかなり増えるんだとか(また溜め込むと本末転倒ですが笑)

マッサージ、ヨガ、ストレッチ、ウォーキングなどで筋肉を緩めることで、ある程度感情が解放されることもあります。

ちなみにお客様が施術中に何も話していないに急に泣き出した…ということが何回かあります。

それでも解決しない場合は

ツボを叩いて解放するEFTタッピングというのが個人的にオススメです。

個人差がありますが私はこれにとても助けられました。なぜかこれをやると涙が出てくるのです。

これについては今日は詳しく書きませんので

興味がある方はググってみてください。

というわけでコロナ禍もあり

隠れ我慢している方、多いように感じます。

我慢もほどほどに…

痛み、不調がある方はあまり我慢せず、ご相談ください。

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

変えることで変わること

お久しぶりの方と

お会いできることが多い不思議な6月。

そんな中、

体調がとても良くなったとか

痩せてスッキリされていたり

表情が明るくなった方…

そんな方も多く、

コロナ禍で食事や生活を見直したり

運動を始めたり

考え方が変わった

という話を聞き、

人は3ヶ月、半年、1年で

こんなに変われるんだなって勇気をもらいます。

もちろん今の現状に満足していれば

変わる必要はないし、とても幸せなことです。

体の不調とか心の不調とか

考え方のクセとか

変えるキッカって

本当にちょっとした1歩だったりするのかもしれません。

どんな単純なルーティーンでも

毎日欠かさず続けることは

意外と難しかったりして

私もずっと、やるやる詐欺なものも

いくつかあるのですが笑

何かを続けて、変わっていく過程って

なかなか芽が出ず、結果が目に見えない時もあるけど

地面の下では、ちゃんと育っていて

コツコツやったこと

心を込めたもの

積み重ねてきたものは必ず糧になって

ベストなタイミングで、ベストな状態で

届くようになっていると思います。

よく自分を変えるためには

・考え方、行動

・環境

・会う人

を変えると良いと言われますが

個人的にもっと簡単に変えられて大事なのが

食事、睡眠、呼吸

だと思います。

そして、やはり会う人、

使う言葉も大事です。

私が最近自ら驚いたことは

たったひとつの足りない栄養素を補っただけで、体調やメンタル面が変わったこと。

(私の場合、亜鉛、鉄分。あとEPAでした)

何の努力も苦労もしてないですが笑

不調の原因って意外なところにあったりして

体や心の変化を見るのって楽しいものです。

気圧や気温差で心身ともに疲れやすい頃かもしれませんが

なるべく

気分が乗るような場所に行く

心も体も心地良いことを選択する

そして

休息も大事です。

素敵な一週間を。

いつもありがとうございます。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

おこもりで気をつけたい【冷えのぼせ】…原因と対策

冷え症に悩む人は少なくありませんが、

体全体に感じる通常の冷えとは少し異なり

「手足は冷たいのに上半身に熱さを感じる」

"冷えのぼせ"を感じる人が多いんだとか。

“冷え”と“のぼせ”は一見、正反対のようですが

冷えのぼせは体温調整機能がうまく働かないことで起こります。

🔹考えられる原因は

・筋肉や食事量が少なく、体が熱をうまく作られない状態

・自律神経のバランスが乱れ、血管の収縮・拡張のコントロールがうまく機能せず、上半身に熱が集中してしまう

体が熱いと感じると、脳が高温になるのを防ぐため、毛細血管や汗腺が発達している頭部や胸まわりから熱を放出します。

そして血行不良が続くと、静脈やリンパ管のうっ滞が起こり、体の末端がむくんだり

体は本能的に、手先・足先の体温を下げてでも頭部の温度が下がらないようにします。

冷えのぼせを放っておくと、疲れや肩こり、不眠、不定愁訴などにつながることも...

冷えのぼせ予防、解消には

🔹温める場所と冷やす場所に注意する

ほてりを感じたときに冷やす部位と、冷え症を改善するために温める部位が異なり

一時的に冷やして熱を逃がすには、顔、頭部、わきの下など、を冷やし

決して冷やしてはいけないのは、

おなか、腰、おしり、足首です。ここは、常に温めるようにしてください。

セルフケアで重要なことは、

毛細血管の血流も良くして、全身を温めることです。

効率よく温めるには

首のうしろ、おなか、おしりです。

改善ポイントは

ひとことで言うと「血の巡りを良くする」ことで

血を全身に巡らせるポンプの役割を果たすのは、心臓と筋肉です。

特に足には全身の筋肉のおよそ60~70%が集中しているので、足のストレッチやマッサージ、運動は「冷え」に有効です。

お風呂などでの適度な発汗は体温調節を促し、交感神経の働きも活性化させます。

これから冷房を使う時期になり

家にいる時間が増えた今年は

男女問わず冷えのぼせに注意が必要かもしれません。

足の巡り、全身の巡り…気になる方

冷える、のぼせ…ご相談ください◡̈

イライラ、不安…心の不調の改善テク

訳があっても、なくても

感じるイライラ・モヤモヤ、不安、やる気が出ない、無気力などの心の不調

実は原因は体が関係していることが多いのです。

東洋医学では

メンタル不調に大きく関わるのは「肝」と「血」です。

「肝」が元気で「血」が充実してればメンタルが安定し、そうでなければメンタルが不安定になります。

イライラしやすいのは「肝」の頑張り過ぎ

と言われます。

東洋医学でいう「肝」は

西洋医学の「肝臓」とは少し違い

気・血・水の循環や、感情のコントロールなどに関わります。

「肝」が頑張り過ぎると

気が滞り、イライラしやすくなります。

また「血」が不足すると心が不安定になる

とされ

「肝」は「血の貯蔵庫」といわれ、「肝」が疲れると「血」も不足します。

血もメンタルに関係し、不足すると不安感が強くなってきます。

何事も心配で仕方がない、不安感が強いという人は血が不足している可能性が…

実は不調は「心→体」の順に現れることか多く

イライラ・不安・落ち込みなどは、

「これ以上頑張りすぎないで!」というサインなのです。

そのままがんばりすぎると、

あるとき急にだるい、朝起き上がれない、体が動かくなったり、それでも無理しつづけると、あるときやる気がなくなり、無気力になってしまうなんてことも…

「心がちょっと疲れた…」と思ったら

休息することが大切なのです。

休息といってもただ寝るだけでは回復しな場合もあり

🔹「血」を充実させ、巡らせる

ことが重要になります。

「血」は眠っている間に作られ

睡眠は体を掃除して、きれいな血を肝臓に蓄える時間と言われます。

心の働きや正常な判断をする脳を健康に保つためにも血の充実度は大切です。

たくさん考え事をして脳を使うと、血が不足した状態になり、相まって睡眠時間が短いと、不足した血を十分に補うことができません。

🔹赤・黒いもので「血」を補う

食べ物も心の栄養になるものがあり

赤いものと黒いものが血を増やすと言われています。

赤いもの…なつめ、クコの実、プルーン、いちご、トマト など

黒いもの…黒ゴマ、ひじき、牡蠣 など

鉄分豊富な食材…レバー、ほうれん草、小松菜 など

また

目を酷使することも、血を不足させる要因になり、スマホやパソコンの使い過ぎも控えましょう。

「心身一如(しんしんいちにょ)」という考え方があります。

心と体は鏡であり

心が落ち込むことがあっても、体が元気であれば、体力で心をカバーしたり、落ち込んだ心を引き上げたりできますが

その反対も然りです。

心のケア=体のケア

まずは強ばった筋肉を緩め

血の巡りを整えることも大切です。

何となくの不調…ご相談ください。

【コリと疲労回復サロン】

マッサージ整体アクセスバーズ東京表参道・奏・kanade

ご予約はこちらから💁♀️🔽