♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

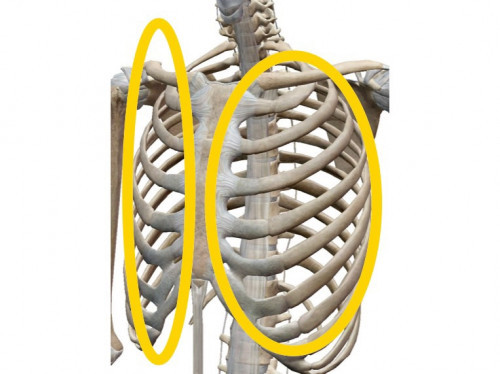

【肋骨】が大事なワケ

普段あまり意識しない「肋骨」

実はとても大事な部位です。

☑︎首や腰の動きが悪い、

☑︎背中が張っている

☑︎くびれがなくなった…

「肋骨の開き」が原因かもしれません

🔹肋骨が固まる原因

原因は様々ですが、横隔膜が関係している可能性が高いです。反り腰や呼吸が浅い状態が続くと横隔膜の前側が引き上がってしまい、肋骨が開いた状態になってしまいます。

また

■運動不足

■長時間のデスクワークなど、同じ姿勢

■ストレス

■睡眠不足

このような要因があると、肋骨の間の肋間筋や肋骨周囲の筋肉が固くなり、そのために肋骨が固くなってしまいます。

心臓や肺などの臓器を取り囲む肋骨は、本来、呼吸をするために縮んだり膨らんだりする柔軟性を持っていますが

簡単にいうと肋骨は背骨につながっているので肋骨が固くなると背骨(胸椎)が固くなります。

背骨が動く時(例えば身体を前に曲げたり後ろに反らしたりする時)ひとつひとつの椎骨が少しずつ曲がったり反ったりしています。

肋骨が固くなれば、胸椎部分の動きも悪くなり、

その状態で動こうとすると、他の部分、つまり腰(腰椎)や首(頸椎)がその動きを補うため、そこに大きな負担がかかります。

また脊柱起立筋など背骨の周囲の筋肉も肋骨に付着しているものが多く、それらの筋肉も固くなってしまいます。

肋骨が硬くなると

・腰痛

・首肩がこる

・背中が張りやすい

・反り腰

・前ももの張り

・ふくらはぎの張り

・寝つきや睡眠の質が悪い

・イライラしやすい

・怒りっぽい

・疲れやすい

などにつながります。

肋骨が開いた状態だと

知らず知らずのうちに胸式呼吸になり、交感神経が優位になります。

するとイライラしたり怒りっぽかったりと、寝つきが悪く呼吸が浅い状態に陥りやすくなったり

交感神経が優位な状態では筋肉が緊張状態が続くことで、筋肉のこりや痛みが生じやすくなるのです。

🍀肋骨の簡単セルフケア

肋骨を緩めるにはタオル一本で★

・長めのタオルor 手ぬぐいを用意。

・肋骨のいちばん下あたりでぎゅっと巻く。

・息を吸い、吐きながらお腹を凹ませ、同時に締めていく。

・肋骨に両手を当てて深い呼吸を繰り返す。

タオルを巻いた状態でまずは深呼吸。左右の手を肋骨に当てる。鼻から息を大きく吸い込み、口から息を吐く。10秒に1回のペースで、最低3回。

血流もどんどん増え、血液中に酸素やエネルギーがたくさん届くようになります。

体に意味のない部位はありません。

いつもは意識しないような部位がとても大事な役割をしていることがあります。

奏ではもちろん肋骨を直接圧すことはしませんが

肋骨周りの筋肉を緩めて、呼吸がしやすい体に★

肩こり、腰痛、呼吸の浅さ、眠りの浅さ…

肋骨もケアしてあげてくださいね。

隠れ扁平足

足が疲れる、重だるい…立ち仕事の方だけでなくデスクワークの方も足の疲れを感じる方は多いと思います。

いつも私たちの体を支えてくれる足。

特に体のさまざまなツボが集中する足裏は、健康のバロメーターになる場所です。

その足裏、とくに土踏まずにトラブルを抱えている人が増えていると言われています。

“隠れ扁平足”

扁平足とは土踏まずがなく、足のアーチがなく、平たい足のこと。

扁平足の人は歩いたり走ったりすると地面の衝撃が足のアーチで吸収出来ず膝や腰へ負担がかかります。

また、土踏まずがあるから大丈夫! と考えている人も、土踏まずがうまく機能していないと健康状態へ影響を及ぼします。

しかも今、土踏まずがあるにも関わらずうまく機能しないことによる”隠れ扁平足”になっている人が増えているんだとか。

理由は昔に比べて歩かなくなったことがひとつ。

主な症状

・長時間立ている時とちょっと歩くだけで足が疲れやすく、足裏が痛くなる

・べた足の歩き、すり足の歩き

・外反母趾気味になっている

・長時間の歩行や運動後に筋肉の痛みが生じる

・足裏にタコ・マメができやすい

・慢性的に足裏に疲労感を感じる

実は生まれたときはみんなアーチがなく扁平足で歩き始め、靴を履くようになって、アーチが形成されていき、9才頃までにその人の足の形が決まります。

子供の頃に運動量が足りなかったり、足に合わない靴を履き続けていたりすると、アーチが形成されず扁平足になりやすくなります。

また、大人になってからヒールや合わない靴を履いたり、負担がかかる歩き方をすることで、徐々にアーチがなくなり隠れ扁平足になることも…

扁平足が生活習慣病に繋がる?

足への負担が大きい扁平足をそのままにしていると、足だけでなく健康への影響も大きいそう。

扁平足になると理想的な歩き方が出来ず、それが膝や腰の痛みになり、肥満や内臓疾患などの生活習慣病にもつながっていきます。

実は扁平足はなかなか元に戻ることは難しいそうで

進行しないため、疲れにくくするためには足裏を鍛えることが大切です。

足裏を鍛えるというよりは

足裏の柔軟性を出すことが大切。

足裏触ってみるとガチガチの方もいると思います。

ガチガチ足裏は内臓の動きも悪くなり、

冷えの原因にもなります。

そして

「歩き方に気をつければ足の神経も鍛えられる」のです!!

扁平足の予防には足裏の筋肉だけでなく神経を鍛えることも効果的で、歩き方を気をつけるだけでもできます。

・背筋を伸ばし、肘は90度に曲げます。

・腕を引くときは肩から引き、足を出すときは股関節から出します。

この動きを意識し、座骨で歩くイメージで歩いてみましょう!!

また寝る前に足をグーパーグーパーするのも効果的だそう。

私の足裏はまったいらで超扁平足です。

これは昔からで単なる遺伝だと思っていましたが、とにかく足がむくみ、疲れやすい、特にスネ(足の前側)や外側が硬くなりやすいのです。

足が疲れやすい…という方は扁平足、もしくは隠れ扁平足の可能性があるかもしれません。

原始的ですが「青竹踏み」がオススメで

す。

そして足裏を柔らかくすることは、血流アップや冷え対策にもなりますので

ガチガチ足裏にならないようにケアしてみてくださいね👣

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

寝ても疲れがとれない人がコッているところ

最近、寝ても疲れがとれていない…

そんなお声が多いです。

寝てもとれない疲れの原因として

様々ありますが、大きな2つの原因があります。

・頭の筋肉の疲れ

・自律神経の乱れ

特に頭の筋肉の疲れ(コリ)は体や心に大きく影響を与えます。

頭(頭蓋骨と頭皮の間)には、「前頭筋(額のあたりの筋肉)」「側頭筋(耳の上あたりの筋肉)」「後頭筋(後頭部の筋肉)」など薄い筋肉があり、体内の他の筋肉同様、何らかの原因で緊張状態が続けば、頭の筋肉も疲労し、硬くなります。

筋肉が硬くなると、筋肉中や筋肉周辺の血液やリンパなどの流れが悪くなるため、筋細胞に十分な栄養や酸素が運ばれなくなり、二酸化炭素や、「疲労物質」と呼ばれる乳酸などの老廃物が排出されず溜まっていきます。

筋肉が疲労して硬くなり、老廃物が溜まり、こりがひどくなるという悪循環に…

何かを見るとき、食べるとき、考えるときも頭の筋肉は常に働いていて、

特にパソコンやスマホを見たり、膨大な情報を処理したりしている現代人は相当、頭の筋肉を酷使しています。

そして、特にこりやすいのが、頭の両サイド、

こめかみから耳の上の周辺にある"側頭筋"です。

側頭筋はあごの筋肉とも連動しているので飲食時など動かす機会が多いからです。

長時間のデスクワークやスマホの使用による姿勢の乱れも、側頭筋が疲れるうえ、

側頭筋はストレスの影響を強く受けます。

ストレスは食いしばりや歯ぎしりの原因ともなります。ストレスを感じたとき人は無意識のうちに、歯を食いしばったり歯ぎしりをしたりして、ストレスを発散しようとするからです。

食いしばりや歯ぎしりは、側頭筋に過大な負荷をかけます

そしてコロナ禍に頭がコリやすい原因となっているのがマスク

マスクのゴムによって耳が引っ張られ続けると

頭蓋骨にズレやゆがみが生じ、頭の筋肉に過剰な負荷がかかったり、筋肉を覆っている筋膜が萎縮・癒着を起こしたりします。

そして筋肉や筋膜が硬くなってこりが生じ、頭をしめつけるような状態になり、疲れがたまったり、頭痛が起こったりしてしまうのです。

たった数グラムしかないマスクが、頭の疲れや頭痛を引き起こしているかもしれません。

頭のマッサージにはさまざまな手順がありますが、特に側頭筋をもみほぐす「耳の上マッサージ」と「こめかみマッサージ」が効果的です。

耳の上マッサージ

・両手の指の第2関節を曲げ、薬指と小指の第2関節を耳の上にぐっと押しあてます。

・手の位置を少しずつ上へとずらしながら、ぐりぐりとマッサージします。

こめかみマッサージ

・両手を軽く広げ、小指球(手のひらの小指の付け根の、盛り上がっている箇所)をこめかみの下あたりにぐっと押しあてます。

・手の位置を少しずつ上へとずらしながら、ぐりぐりとマッサージします

最後に目を閉じて両方の手のひらを耳の上あたりにあて、頭皮をやや引き上げるようにし、手の温もりを感じながらゆっくり30数え、最後に大きく深呼吸しましょう

頭を緩めることは

こりをほぐして全身の疲れを取り、自律神経を整える、体と心の両面からのアプローチです。

頭の筋肉が緩むと筋膜がつながっている体の後ろ側の部分もほぐれ、全身に波及して体が楽になるのです。

①眼精疲労の緩和

頭部・目の周囲の血流がよくなり、自律神経のバランスも整うことで眼精疲労の原因である脳疲労が改善する。

②不眠や不安感の軽減

後頭部や首、おでこの血行を促すことで安心感が得られる

③リフトアップ、小顔、美肌(ハリとツヤ)、むくみ解消

頭部の筋肉をもみほぐし、血行促進させることで、表情筋がゆるむ

④考えをまとめる力がアップ

前頭葉の血行促進により、集中力を高める

⑤首・肩・背中のこり、腰のだるさの緩和

こりをほぐすことで老廃物を排出しやすくする

⑥髪が元気に

髪の毛乳頭への血行促進が促される

とはいえ…

自分でやるのは疲れるという方も多いと思います。

奏のコースは全てプラス料金なしでヘッドマッサージの組み合わせ可能です

(アクセスバーズのコースもヘッドマッサージ組み合わせ可能になりました)

頭が疲れていると感じている方、ご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

言霊は科学的でもある

言葉のチカラってすごいなと思いますが

日本では古くから「言葉には霊的な力『言霊』が宿り、現実の生活に影響を与える」と信じられてきました。

声に出した言葉が現実の事象に対して、何らかの影響を与えると信じられ、

本当に言葉に霊的な力が宿っているのか?

一見すると非科学的に思える考え方ですが、あながちそうでもなく

少なくとも心理学的な観点からは言霊が実在することが証明されています。

心理学的な観点からいうと

プライミング効果

というのがあります。

子供のころ、ピザって10回言ってみて!」

「ピザピザピザピザピザ…」

ってやりましたよね?

あれです。

先に何らかの刺激を受けることにより、無意識のうちに行動が影響されるという意味です。

人は、先に得た情報に無意識のうちに引っ張られた行動をとります。

誰しもが無意識のうちに影響を受けている現象であり、この効果は企業のマーケティング活動にも利用されています。

脳は連想が大好きなので

見聞きした情報から勝手に別のことを連想し始めます。

連想した結果、その後の感情や行動が影響を受けてしまうのです。

言い換えると「暗示」です。

つまりネガティブな言葉や情報ばかりに触れていると、本当に自分もそうなってしまうというワケです。

逆に言うと自分にとって良い情報に触れ

良い環境に身を置くことが、自分にとってプラスに働くことになります。

「口に出したことは現実になる」というのは

科学的に本当なので

言葉にはやはり気をつけたいものですね。

ご予約はこちらから💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

「快」という感覚

連日気持ちの良いお天気ですね。

「快晴」「快調」…など気持ち良いというような意味がある

「快」。

快と不快

整体でも「快の感覚」はとても大切な感覚です。

なぜなら快を感じている時、

人の身体と心は緩み、1番本来の力を発揮できると言われているからです。

リラックスしている時は落ち着いて物事がうまくいく経験は誰でもあると思います。

快の感覚は健康な生活を送る「道しるべ」になります。

心が落ち着いている時「快」を感じ

心が落ち着いているというと

身体は深い呼吸ができている時です。

深い呼吸ができていると

重心が安定し地に足がつき、肩の力が抜けてくると、頭もスッキリしています。

そして血の巡りも良くなり、身体が活性化してきます。

つまり快とは

•深い呼吸ができる。

•頭がすっきりしている。

•充実感がある。

•清々しい

逆にいうと、呼吸が浅い状態だと

頭がぼーっとしたり、焦燥感があったり

モヤモヤなど…不快な状態。

このような快と不快に敏感になることも

大切なのです。

実は脳は本能的に「快」に向かい「不快」を避けるようになっています。

脳の中央にある側坐核の働きで側坐核は、「古い脳」と呼ばれる生命維持など本能的な働きをつかさどる部分の一部で、自分にとって「快」、つまり心地よいものは「安全」、不快なものは「危険」と判断する機能があります。

そして、「快」は積極的に取り込み、「不快=危険なもの」は避けるように行動させるように働くのです。

でも脳の「快」は「不快」は経験によって、変化していき

「困難」は、本来は「不快」ですが

困難を克服したときは、大きな喜び・感動が得られ

これは「快」です。

不快から克服して得た

「心地良い」「気持ち良い」「幸せ」

という快感覚は、脳へのご褒美なのです。

心の不快を快にすることは難しいように思えますが

まずは身体の快のスイッチをオンにすることを先にすると自ずと脳は快に向かうように染み付いています。

私は広いお風呂に入っている時、

自然の中にいる時…そんな時に「快」を感じます。

「快」になれる時はどんな時でしようか?

ご予約はこちらから🔽💁♀️