♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

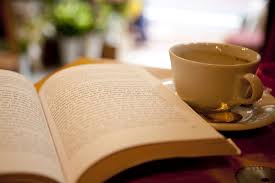

たった6分のあることでストレス軽減に

秋だからなのか、

「読書の秋」と言われているからなのか

狂ったように本を読んでいます笑

実は読書という行為は、ストレス解消にとても効果的だそうです。

ある研究チームが、ストレス軽減についての研究を行った結果、

このような活動がストレス軽減効果を持っていることがわかりました。

・音楽鑑賞 61%

・コーヒーを飲む 54%

・散歩をする 42%

・ゲームをする 21%

そのなかで、

・読書をする 68%

ストレスの軽減に読書が効果的な理由は、

大きくわけて以下の2つが考えられます。

①読書をすることで本の内容に没頭することができるため

人間の脳は、ストレスを受けると扁桃体が興奮し、ネガティブな発想が活発に引き起こされます。

読書によって本の内容に没頭すると、扁桃体の活動が鎮められ、鎮静効果が生まれるのです。

②「共感体験」を得ることができるため

人間はそもそもコミュニケーションを求めます。

孤独感を感じることは大きなストレスとなってしまうからです。しかし、本を読んでいる間に登場人物に感情移入したり、作品の中での人間関係を気にしたりする行為が自然と行われるため

読書によって「共感体験」を得ることで、ストレス解消に大きく役立つのです。

イギリスでは「ビブリオセラピー」という読書による心理療法があり

ビブリオセラピーには自分自身の状態に適した本を読むことで、行動をよい方向に変えたり、苦痛を減らしたりするといった効果が期待できるんだとか。

しかも

その効果は、1日6分で十分に表れることもわかっています。

ストレス軽減を目的とする場合には、

ビジネス本より小説

本の世界に没頭することで、現実から離れることができるので、ストレス軽減になると言われています。

読書があまり好きでない方は

子供の本や絵本もおすすめです。

一行のシンプルな文が、泣けてしまうなんてことも。

今でも忘れないのが、小学生の頃の担任の先生が

「本はどんなに高くても高くない」言ってた言葉。

とにかく本を読ませ、感想文や詩を書くことを宿題にする先生で、私はこの頃から本を読むことや書くことが好きでした。

今でも大好きなカフェで本を読む時間はまさに「至福」な時です。

そして私はある一冊の本が

考え方や価値観を一気に変えたという経験が本当にあります。

人も本もご縁…

たった一行の言葉がとても美しいと感じたり

心に響いたり

勇気が出たり…

6分の読書、おすすめです。

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

【足(ふくらはぎ)の外側】が硬くなる原因は...

お客様の症状の中で結構多いのが

「足の外側が痛い、硬い」

肩こり、腰痛のようにメジャーな辛さではない反面、

実はここの筋肉の張りや硬さが、腰痛などの原因になっていることもあります。

足の外側の張りの

大きな原因は

【股関節や膝関節・足関節の捻じれ】です。

これらの関節が捻じれることでふくらはぎの筋肉が引っ張られ

外側に張り出すようになってしまいます。

本来、ふくらはぎは背面方向に膨らみがあるのですが、なぜ外が張ってしまうのかというと

一番多い傾向として「小指側に重心をかける癖がある」ということです。

膝関節の自然な動きは膝を伸ばし切る直前から伸ばし切る時に

太ももの骨(大腿骨)が内側に軽く捻るような動きをします。

同時にふくらはぎがついているスネの骨(脛骨)は

外側に捻るような動きになります。

これが重心が外側に行くことで過度に内側・外側に捻じれるため、

関節の捻じれが生じ

ふくらはぎの外側の筋肉は引っ張られ、筋肉が張り出してしまいます。

ここで気を付けて頂きたいのが歩き方。

体重が足裏の母指球あたりに乗り、前傾姿勢になると、こけないようにと、ふくらはぎが引っ張ってバランスを保ちます。

また着地をする時に小指側から着地をすることで、その刺激をふくらはぎの外側で受けてしまい負担がかかり、硬くなる原因に…

この歩き方がどういう状態かというと

足裏が地面と接するのは「2点」だけ。この2点歩行こそが、大きな要因。

正しい歩き方の基本は、

(1)かかと、(2)足指の付け根、(3)足指で地面を捉える「3点歩行」

ところが2点だと足裏は非常に不安定な状態になります。この状態でもきちんと立って歩くために、太ももの前部やスネの部分に過剰な負荷かかることに…。結果、膝が反り、太ももは前に、ふくらはぎは後ろに張り出すことになり、猫背、腰痛にもなりやすい歩き方なのです。

正しい歩き方

【前後左右にブレない歩き方】

正しい歩き方の基本は、

1.かかとから着地し、2.つま先で地面を蹴る

を繰り返すこと。

この時、膝は曲げないよう注意し、

目線はまっすぐ前へと向け、背筋を伸ばしてお腹を引っ込めることを意識します。

横から見たときに前のめりにならないよう気をつけるだけでなく、後ろから見たとき、身体が左右にグラつかないよう「一直線をはさむようにまっすぐ歩く」ことも大切です。

つま先の向きは、正面もしくはやや外側に向けて。膝のお皿の向きもつま先同様、正面を向くのが正しい歩き方です。

歩き方によって、ふくらはぎに負担がかかり、太ももに負担かかり、さらにお尻が硬くなり、腰痛になる。そんなサイクルに…

ふくらはぎの外側が硬い、またはむくみやすい方は歩き方を少し意識すると変わるかもしれません。

足の疲れ、ご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

体からのメッセージ

意識では自分の体は自分の思い通りに動くものだと思っています。

でも

首こり、肩こり、頭痛、冷え性、皮膚炎…etc

原因の解らない、

何をしても改善しない痛みや不調

があるとき「痛みの原因が体ではなく心にある」のかもしれません。

どこか痛かったり、苦しかったり、思うように動かなかったりする時、身体のなかで何がおこっているのか深く知ることも大切だと思っています。

ある専門書には

「身体は私たちの人生の鏡で、心の中で考えたり、信じていることを映し出す鏡です」

とあります。

頭、首、肩、背中、腰、膝・・・

このような痛みの部位には

身体からのメッセージが込められています。

体の痛みや不調は、

私たちが心で感じられなくなってしまった

もしくは、感じないようにしている本当の想い

なのかもしれません。

気づいていなくても身体は常に自分の身体を守るために、素晴らしい適応力を発揮しているのです。

ずっと身体に無理をかける生活をしてきて、これ以上続けるとダメージになるというときに、痛みや不快感のような症状によって身体が自分の意識に警告を与えているのが病気だといわれます。

身体はこうしてほしい!という要望を症状で訴えてきます。

特に最近、蕁麻疹や痒みがあるというお声が多いです。

季節的なものやアレルギーもありますが

かゆいところを掻くのは無意識に

そうすることでストレスを紛らわしたり、解消しようとしたりする掻破(そうは)行動

と言われるものがあります。

掻くことは気持ちが落ち着いたり、イライラした気持ちが鎮まったりするのです。

すると掻くことがクセになってしまって、とくにかゆみがあるわけではなくても掻いてしまうようになります。

長引く強い痛みや不調がある時は

だいたい心と体のバランスがバラバラになって

何かを伝えようとしています。

かくいう私も

実は痛みというものに鈍感です。

昔、色んな不調を我慢していたから

それが当たり前になっていて、少しくらい痛くも

動けてしまうのです。

同じような方が多いかもしれません。

だからどうしろというということはありませんが

意識的に身体の声を聞き、

自分は今、何をすれば気持ち良くて、何をしたがっているのか、ということに気づくことは

とても大切です。

まずは体の疲れは蓄積する前に…◟̆◞̆

ご予約はこちらから🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

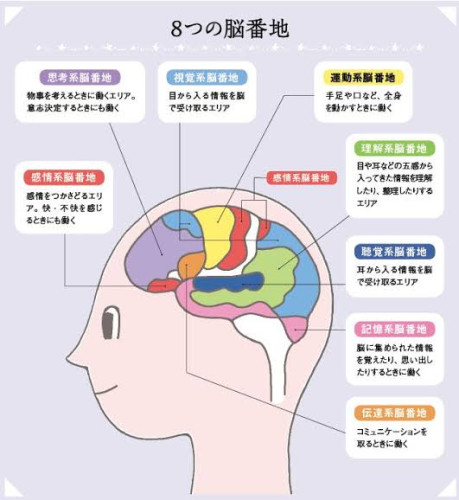

モヤモヤや苦手意識は【脳の癖】

不安になりやすい、自信が持てない、コミュニケーションが苦手…など

「性格」だから仕方ないと思いがちな悩みは

脳の機能がちゃんと働いてないからかもしれないという説があります。

そもそも、同じようなことでもやもや、くよくよするのかといえば

「悩んでいる」と思うとき、実は脳は「停止状態」にあり、フル回転しているようでいて、実はまったく機能していないのだそう。

こうした停滞が生じるのは

脳には1000億を超える神経細胞が存在し、その働き別に「思考系」「感情系」「伝達系」「理解系」「運動系」「聴覚系」「視覚系」「記憶系」の8つの「脳番地」に分けることができ

脳番地は経験やライフスタイルによって発達具合が変わり、人によって弱いところと強いところが出てきます。

思考系はよく使うが、運動系はあまり使わない、記憶系は苦手などの

「脳の癖」ができることで、弱いところはますます使われなくなり、成長しにくくなってしまいます。

弱いところを使わなくてはいけなくなると、脳が「停止」し、考えばかりが堂々巡りして、もやもや状態に陥ってしまうそう。

例

・大勢より一人が好き → 思考系が弱い(複数の人の意見の優先順位が決められない)

・毎日単調で、ワクワクしない → 感情系が弱い(物事に冷めている)

・人前で話すのが苦手 → 伝達系が弱い(順序立てて話がうまくできない)

・細かい作業をするのが苦手 → 運動系が弱い(手先が上手く動かない)

・部屋が片付けられない → 理解系が弱い(状況を区別して整理できない)

・話が長い人が苦手 → 聴覚系が弱い(音から理解するのに弱い)

・人によくぶつかる → 視覚系が弱い(空間把握が苦手)

誰しも必ず苦手なことがありますが、それはその脳番地の成長が未発達だからで

"苦手なこと"でありその能力がないわけではなく

脳番地を伸ばせば、能力は伸びるんだとか。

特に多いと思われる

ちょっとしたことで感情が乱れてしまう人は

、感情系の使い方にそういう癖がついていて

感情系を鍛えて脳の使い方を変えれば、マイナスな気持ちをプラスに転換できたり、感情をコントロールできたりするようになります。

感情系を鍛えるには、気持ちを表に出したり、いつもと違うことをしたりして感情を揺さぶり、

使いすぎたら休ませてリセットするよう心がけることが大切です。

そして

極端に使っている脳番地と、使わない脳番地ができるのは

「得意なこと、好きなことはする。苦手なこと、きらいなことはしない」から…

脳が弱い部分=苦手なことなので、ついつい避けてしまい、すると、得意な脳番地はどんどん育ち、使わない脳番地はあまり発達しないため、アンバランスな脳になっていくのです。

たまに苦手なことにも手をつけることも大事なのですね。

ちなみに、運動することは、すべての脳番地と連携し脳に良い刺激を与え

バランスのよい脳を作るのに運動することが一番だそうです。

脳番地はアクセスバーズも関係ありそうだと思っています。

頭の疲れもご相談ください◟̆◞̆

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

冬がはじまる【立冬】からの過ごし方

今日から【立冬】

暦の上では冬になります。

東洋医学的には

冬は寒さから身を守るために生命力を体の奥に蓄えておく季節と言われます。

身体はエネルギーの流れを内向きにして無駄な消費を抑え「気」(エネルギー)をため込もうとするため、

夏と同じような生活を送っていると「気」の向きが外向きになってしまい、溜めるべきエネルギーが発散され、寒さに熱を奪われ力を消耗してしまうと考えられます。

寒さによって腎の働きが弱ると、老廃物が排出できなくなります。

そして膀胱や生殖器、ホルモン、免疫、骨、耳、脳などいろいろな器官に影響が出てきます。

睡眠が浅い、寝汗をかく、耳が聞こえにくくなる、足腰が弱る、白髪が増える、全身の浮腫みなどは

腎臓の弱りでみられる症状です。

腎には風邪などから身体を守る力や身体を温める働きもあるため

腎を労わることが大切だとされます。

🔹腎を労わる養生

・しっかり寝る

・体を冷やさない・温める

・乾燥を感じたら水分を補給する

・腎を補う食品をとる

黒い食材か腎を養うとされます

黒ゴマ・黒きくらげ・こんぶ・黒米・黒豆・ナッツ類・やまいも等

また、エネルギーを補充して身体を温めてくれる、人参・大根・いもなどの根菜類、米や麦、生姜・ニンニク・にら・ねぎ・かぼちゃなどもお勧めです。

本来、動植物は秋にしっかりエネルギーを蓄えたのち、冬の季節は活動を停止して(冬眠)じっと春を待ちます。

同じように人間も、冬までの時期はしっかりエネルギーを蓄えることが、冬に元気に過ごすポイントになります。

つまり今の時期にしっかり疲れをとって、エネルギーをチャージしておくことが大事なのです。

だから食欲の秋と言われるのかもしれません。

人間も冬眠制度があったら良いのですが…

パワーを十分に補充して、寒さに負けないよう身体を整えていきましょう◡̈

疲れは蓄積する前にリセットしてあげてくださいね。

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku