♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

足先の冷え改善に重要な筋肉は…?足先温度1℃以上アップ

寒くなってきて手や足先の冷えが気になってきました。

テレワークや運動不足が運動不足が続いたため、

さらに血行不良が悪化したという方もいらっしゃるかもしれません。

冷え改善に関わる筋肉は

全身の筋肉量の約2/3は下半身が占めていて

また体のすべての筋肉はつながっているので、

下半身の大きな筋肉を伸ばすことで上半身の筋肉も伸び、血流もアップします。

実は下半身の血液を心臓へ送る役割を担うふくらはぎと密接な関係にあるのが、

前脛骨筋

いわゆるスネです。

ここが硬くなっていると、ふくらはぎの働きも低下してしまうのです。

また足先には毛細血管が集まっていますが、前脛骨筋がかたくなると毛細血管に血液が届かなくなります。

ヒールを履く人やうまくしゃがめない人、足首を回してもうまく円を描けない人は、この筋肉がかたまっている可能性が大です。

ちなみに歩いているとスネの外側が張ったり、痛くなったりする場合、

理由として挙げられるのは

すり足で歩いていること

です。

すり足とはつま先が地面に擦らないように、つま先を上にあげた状態。

前脛骨筋は、そのつま先を上げる動作で使う筋肉なので

すり足で歩いている方は、その状態が長い時間続くことでスネの外側が張ってきて痛みが出てきたりします。

前脛骨筋はふくらはぎやアキレス腱に比べて伸ばしにくい筋肉なので、意識的にほぐすことが大切です。

この筋肉に限らず

筋肉は急激に伸ばされたり痛いくらい伸ばされたりすると逆に縮んでしまう性質を持っています。

このことを「伸張反射 = しんちょうはんしゃ」と言いますが、痛いのを我慢するのではなく痛いと感じる一歩手前の「痛気持ちいい」を目安に伸ばすようにすることがポイントです。

そして、痛気持ちいい程度筋肉を伸ばして「約15〜30秒キープ」すると、筋肉の緊張がとれ伸びやすくなります。

また、カラダがリラックスした状態でストレッチを行うことも大切です。

ストレッチのときは呼吸を止めず深い呼吸を繰り返すようにしてください。

特になるべく吐く時間を長くすることで「副交感神経 = ふくこうかんしんけい」の働きを促すことができ、カラダがリラックスしやすくなります。

呼吸を止めてしまうと筋肉の緊張が取れにくく血圧が上がり、なかなかカラダがリラックスできません。

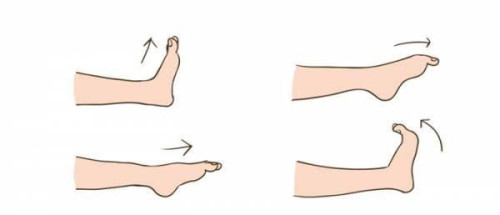

🔹スネのストレッチ

クッションを折りたたんで床におき

→ その上にすねが乗るように正座をする

→ すねが伸びるようにカラガを前に傾け体重を乗せ → 適度に伸びるところで15〜30秒キープする。これを1〜3セット行う。

面倒くさがり屋さんは

お布団の中で仰向けでかかとを思い切り曲げ伸ばしするだけでも脛がのびます。

あまり意識しないスネ=前脛骨筋、とても重要な

筋肉のひとつです。

奏のオイルフットはここもしっかり施術しています。

足の疲れ、冷え…ご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

コツコツ

コツコツ…

がとても苦手でした。

スポーツも勉強もストレッチも

毎日コツコツ続けることが大切で

継続は力なりなのだと、わかっていても

早く結果が欲しい

結果が出なくて3日坊主…

色んなことで

そんなことを繰り返していた気がします。

少し前に某野球チームの監督就任のニュースで

「優勝なんか目指さない」という言葉が

話題になりました。

1日1日地味な練習を積み重ねて、何気ない毎日を過ごして

「勝った、勝った、勝った」を繰り返し

それが結果につながるのだと。

スポーツにおいては「勝つ」「負ける」があることが前提になりますが

勝つこと、上を目指すこと

よりも

地道にコツコツ続ける小さなことが

チリも積もって大きくなる

そういう感覚を大事にしたいと思うようになりました。

ケーブルカーに乗るより

疲れながらも歩いて登って観る景色の方が

美しく感じるし、心に残る

そんな気がします。

健康においても続けることが大切

というのもありますが

逆にいうと

自分に合った続けられることを見つける

それも大事なのではないかと思います。

心理学に「インキュベートの法則」

という「21日間継続した事は習慣化する」という法則があります。

21日間続ければ、最初は意識していた行動(顕在意識)が無意識の行動(潜在意識)になり、定着し

意識して21日間継続すると、無意識に出来るようになる

というもの。

「やることが日常になっている」が

「もったいなくてやめたくない」になり

「やっていることが楽しい」

という感覚になってくるそう。

何となくわかります。

3日坊主、21日(3週間)、30日、

石の上にも3年…

3はマジックナンバーです。

今から習慣化しようとしていることが

ちょうど年末には定着し

来年は何かが変わるかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

必要なものだけ

昨日は食べ過ぎが肩こりに繋がるということを書きましたが

必要なものを、必要なときに、必要なだけ

食べ物もモノも全において

当てはまることなのかもしれません。

以前は「質より量」だったけど

「質の良さ」を大切にすると

量を持たなくても

自然と、心は満たされる

そう感じるようになりました。

たくさんありすぎると

エネルギーの無駄遣いになる

特に情報が多すぎると

意識なく見ているだけでも

どんどん意識のエネルギーは消耗していきます。

見なくていいものを見て落ち込んだり

それでも気になってみて

そしてまた落ち込んだり…

多くのモノを持つことより、

大切なモノを大切に、

大切な時間を大切に

大切な人を大切に…

そんなふうに今年の残り1ヶ月ちょっとを

過ごしたいと思うこの頃です。

早くも11月後半、

12月にむけて、体と心、整えたいものですね。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

食べ過ぎと肩こり

食欲の秋、満喫していますか?

動物は冬眠への準備を始める時期で

身体にエネルギーを溜め込む季節なので

動物である人間も食欲は増します。

そして

食欲と肩こりには意外な関係があります。

食欲というか食べ過ぎると肩こりにつながることがあります。

消化をする時間が長くなると胃を休めることが出来ず、疲れた状態になり

この胃の疲れが、周辺の背中や肩などの筋肉を固くする原因となります。

また放散痛といって原因の部位とは全くかけ離れたところが痛くなることがあります。

これは内臓体壁反射という体の仕組みによって起こり、いわば神経の誤認識のようなもので

末梢神経などの圧迫により、末梢神経に沿って痛みが広がります。

肩が重い、腕がだるい、背中が痛む…

これは内臓の疲れのサインだったりします。

そして

・冷たいもの

・砂糖

・油っこいもの

・アルコール

などは胃に大きな負担を与え

血行の悪化を招き、肩こりの原因になりやすいのです。

そして、もうひとつの盲点が

量は食べているのに栄養不足かもしれないということ。

肩まわりの筋肉が硬くなっているときは

「マグネシウム不足」が疑われます。

マグネシウムはカルシウムとともに、筋肉に大きく影響を与えている栄養素で

マグネシウムは筋肉を弛緩させ、カルシウムは筋肉を収縮させる役割をしています。

カルシウムと対で働くので「ブラザーミネラル」とも言われますが

体内のマグネシウムとカルシウムのバランスは様々な要因で崩れがちです。

とくにマグネシウムが大量に消費され、相対的に体内のカルシウムが過剰になることがあります。

マグネシウムはストレスを受けたりお酒を飲んだりしたときに消費されたり、糖質をエネルギーに変えるときにも大量に使われるからです。

マグネシウムが不足すると

・イライラする

・眠れない

・疲れやすい

・肩こり

などに

マグネシウムを多く含むものは

【海藻】

【大豆製品】

食べてもストレスをやわらげようとしてお酒をたくさん飲んだり、甘いものを食べたりすると

マグネシウムはどんどん使われ、みるみるうちに減ってしまうのです。

私は緩く食事改善をして、半年。

何かが大きく改善したというより

「不調がほとんどなくなった」「身体がかるい」

「寝起きがすっきり」

という感じです。

世の中は落ち着いてきても

在宅ワークやオンライン会議などはしばらく続きそうですね。

肩こりや体の疲れと上手に付き合うためにも

「食の改善」も大切なことなのかもしれません。

そして

疲れは放置せず、リセットしてくださいね◟̆◞̆  ご予約はこちらから🔽💁♀️

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

この時期の不調は...【ヴァータ(風)】の乱れから?

陽が暮れる時間が早くなり、空気も乾燥してきて

いよいよ冬は目の前です。

皆様、体調はいかがですか?

過ごしやすい天気に反して、お疲れモードな方も多いようです。

アーユルヴェーダでは、人は生まれつき「ドーシャ」と呼ばれる生命エネルギーを持っていると言われ、

ドーシャとは「ヴァータ(風)」「ピッタ(火)」「カパ(地)」の3つの性質からなり

このドーシャのバランスをその人にとっての最適の状態に整えることより、心と身体が健やかに保たれる

と考えられます。

なかでも

もともとヴァータ(風)は乱れやいのですが

とくに秋冬はヴァータのエネルギーが高まり、乱れやすい時期です。

ヴァータのエネルギーとは、

軽・冷・乾・粗・動

心と体の動きを意味します。

風に揺れる木の葉のように、ふわふわ舞って

そわそわと不安定になって焦ったり

過度の緊張や疲労を感じたり

集中力が欠けたり

衝動的になってしまったり

身体面では、手足が冷えたり、肌が乾燥したり、便秘や不眠症、肩凝りや腰痛、頭痛や関節の痛みを感じやすくなります。

そしてちょっとしたことで気が滅入ったり、

地に足がつかなくなりがちです。

ヴァータは不規則な生活によって乱れ

食事を抜いたり、睡眠時間にばらつきがあるとエネルギーのバランスが崩れます。

🔹ヴァータを整える生活習慣

・リラックスと癒し

ヴァータが高まるとエネルギーの消費も多いため、疲れをしっかりと癒してあげることが必要です。

自分の好きな香りや音楽でリラックスしたり

毎日湯船に浸かることも大切です。

交感神経が活発になりやすいのでなるべくリラックスをすることを心掛けて副交感神経を優位に。

休みの日は活発的に活動するより、体調が悪いと思ったときにはゆっくりと過ごすことが◉

・体温上昇と潤い

体の冷えは代謝を著しく減少させ

さまざまな疾患の原因にもなります。

体温を向上する為には入浴を毎日行うことも重要ですが、根本的に基礎体温を上げるには筋肉量を増やすことが最も重要です。

激しいトレーニングよりはストレッチやヨガなどの身体の深層の筋肉を鍛える方法が好ましいでしょう。

また、乾燥しやすいので肌にうるおいを与えることもヴァータのバランスを整えるには重要です。

加湿器を家に置いたり、オイルマッサージを行うこともオススメです。

食事は

基本的に温かい食べ物、熱を通して調理してあるもの、柔らかい食材を使用した消化の良い食事を心掛け

ある程度の油分が入っている食べ物もヴァータを抑制する効果があります。

生姜などの体温を上昇させる食材やペッパーなどのスパイスは特に効果的です。

私たちは、季節や周りの環境から常に影響を受けて

感情も身体も常に一定ではなく

乱れることは当たり前なことでもあります。

ただ「なぜそうなっているのか」

ということを知ることで、解決策が見つかることもあります。

アーユルヴェーダや東洋医学…色んな観点から考えてみると「なるほど」と思うこともたくさんあります。

ここ数日、心身ともに疲れていると仰る

同じような心境、状態の方が多く

不安感、焦燥感、集中力の欠如…

などを感じる方、疲れやすい方は

ヴァータの乱れかもしれません。

食事、睡眠、まずは整えてみてくださいね。

オイルマッサージもオススメです♡

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku