♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

【身体知】

あまり聞き慣れない言葉ですが

身体知という言葉があります。

一言で言うなら

身体で覚える、身体でわかる、

そんなニュアンスでしょうか。

楽器を弾いたり、キーボードを打ったり

自転車に乗るのも、「身体が覚えている」からできることで

私がやっていることも

何千回と人の圧して身体が感覚として覚えたものです。

例えば

音楽を聴いたとき、直感で心地よいと感じたり

美しいものを見たとき、瞬時に美しいと思えたり、

美味しいと感じる感覚も身体知です。

頭で考えるより

身体がメッセージとして教えてくれることってたくさんあります。

慌ただしい日常の中でふと気がつくと、「考えること」中心になって

「感じること」や「味わうこと」がおざなりになりがちですが、

無意識、非言語、本能、直感といった

「身体知」はとても大切な人間の力です。

何かを聞いたり、見たり、触れた時、

自分になにが起こるのか

それは心地よい感覚なのか、幸せなのか

心地悪いのか、不快なのか…

どんな場所で、どんな人といることが

心が安心するのか

本当の答えを身体はちゃんと知っています。

身体のそういう感覚って

とても大切な「鍵」なんだと思います。

その感覚を高めるためには

五感で感じることを大切にすること。

今感ている感情を、ありのまま感じること。

文字通り「身体を知る」ことで

身体が健康になって

心も穏やかになれるかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

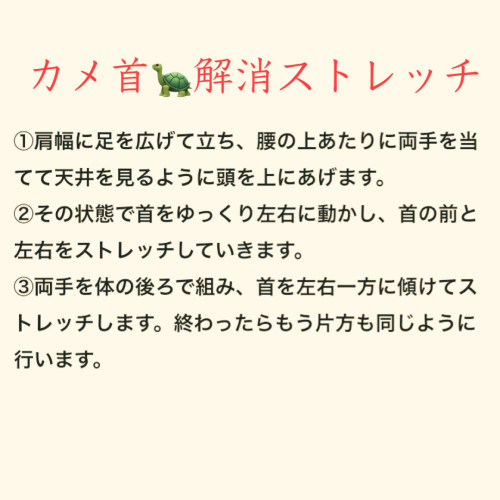

あらゆる不調の原因【カメ首】とは…?

顔のむくみ、頭痛、肩こり、首こり、自律神経の乱れ…

これらの原因はひとつではありませんが

【首】が関係していることが多いです。

パソコンやスマホの長時間使用などで

肩が前方に丸まった姿勢、いわゆる“巻き肩”が慢性化すると、背中が丸まるだけでなく、首が前に突き出て短く埋もれて見えます…

亀🐢のようなので「カメ首」なんて言われます。

亀のように縮こまった姿勢で画面をのぞき込み続けると、背中は丸まり首が前に出てきてしまい

首と肩甲骨をつなぐ『肩甲挙筋(けんこうきょきん)』や首の後ろから背中にかけて肩甲骨を覆う『僧帽筋(そうぼうきん)』などが硬直し

痛みが出たり、自律神経を乱します。

そして

→血流が悪い→体が冷え、むくみやすく、太りやすい状態にも…

カメ首解消には首だけでなく

鎖骨周りや肩甲骨周りをほぐすことも重要になります。

特に丸まった背中は呼吸が浅くなるので

息苦しさを感じたり、メンタル面の不調が出やすい場合は鎖骨をほぐして、胸を開くと、呼吸がしやすくなります。

慢性化する前に

カメ首予防、解消したいものですね。

アーユルヴェーダ的に考える【春の浄化】

今日はアーユルヴェーダの観点から春の過ごし方について。

アーユルヴェーダは体を構成する基本組織を

「ドーシャ」といい

人間のみならず動物や物質、時間など全てのものに存在すると考えられています。

ドーシャには

「ヴァータ」、「ピッタ」、「カパ」の3種類があり、これらを「トリドーシャ」と呼びます。

そしてトリドーシャのバランスが崩れることで病気になると考え、バランスが整っていれば

健康ということを根本理論としています。

🔹春は増加に注意

春は、一年のうちでカパが優勢になる季節です。

冬の間に蓄積したカパドーシャが溶けだし体内の通路を詰まらせて、心身の重さ、だるさ、ぼんやり、消化力減退、口内のネバネバ感、眠気、鼻詰まり、かゆみなどの不快感が現れます。

カパを例えるなら「春のぬかるんだ雨上がりの土」

重さと湿り気でダルさやむくみが出るイメージです。

でも、良い面もあり

心身をどっしりしっかりと安定させ、体力や忍耐力、精神力に影響します。

足りなくなると、足元がふわふわしたり、地に足がつかず、体も心も安定しなくなります。

カパの性質は

冷・油・重・安定

なので

温・乾・軽・動

などの反対の性質がバランスよくさせてくれます。

・冷やさない(温める)

・食べ過ぎず、水分を取り過ぎない

・特に、乳製品や脂っこいものは控える

・早く起きて、軽く身体を動かす

またカパを鎮静させるのは

辛味・苦味・渋味

のある食べ物といわれています。

蕗のとう、春菊やブロッコリーなど

旬の春野菜は、苦味・渋味をもったものが多いので

積極的に取り入れましょう。

温かくなって、出かけたくなる、何か新しいことを始めたくなるはずなのに...

動きたくない、やる気が起きない、気持ちが塞いだりボーっとしたり…

くしゃみ、鼻詰まり、目や鼻、耳のかゆみなど花粉症の症状に悩まされたり、消化に時間がかかる、お腹が空いた感じがしない、スッキリしない、ずーっと寝ていたい…

このようなどんよりした春の症状はカパが増えすぎているからかもしれません。

でも、、

春の様々な症状は、カパが排泄されるための

いわば浄化反応なので

むやみに止めようとしないこと

なのです。

食事、運動、温める…などで

バランスを整えましょう。

体に溜まった重た〜いものを排出するには

筋肉を緩め

血流を促すことも、とても大切です。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

春分の日

春分の日

いよいよ本当に春܀❀ .*゚という感じです。

春分の日とは

「自然を称え、生物を慈しみ、将来のために努力する日」

と定められた祝日だそうです。

…改めて、大切なことだなって思います。

何かができるようになること、

実りをもたらすためには

シンプルに、

シンプルなことを

繰り返し反復すること

学んだことを実践するのを

繰り返すこと

すぐにできるように魔法のような方法が

あれば良いのに…と思う時がありますが

すぐにできてしまうことって

中途半端で終わってしまうことが多いように

思います。

スポーツや芸術などで

普通の人にはできない魔法のような技術や演技をする人は

何度も何度も繰り返して

コツコツ、コツコツ、

並々ならぬ努力をしている人たち。

体も同じで

筋肉を鍛えることも、健康になることも

地味なこと、シンプルなことを

コツコツ続けて、繰り返すことで

変わっていきます。

筋肉を鍛えるときに

筋肉痛が出るのは、ある意味、好転反応で

変わっている証拠です。

そしてこの時期は体が変わるとき。

体のデトックスで

要らないものを体の外へ出しているときは

一時的に気分が悪くなったり、だるくなったり

体調が崩れることがありますが

それは「今、掃除してるからだんだんキレイになっていく」

という合図だったりします。

長年溜めていたものを排出しているわけなので

一時的に違和感があるのは自然なことで

その違和感を越えると

好転したり、よくなっていきます。

心も体も、なにごとも…

変わっていくときは「揺さぶり」が起きます。

だけど変わってしまえば

だんだん慣れてきて、心地よくなってくるものなの

だと思います。

…というわけで

春になる前に、デトックス反応で

不調やダルさを感じている人がとても多かったですが

溜め込んだ要らないものは、

出し切ってしまいましょう。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

鼻づまりが脳の働きを低下させる?

暖かくなると同時に花粉症状が出てきて

鼻が詰まったり、ムズムズしたり...

花粉症の方や風邪をひいて鼻がひどく詰まったときに頭がぼーっとした経験があるかもしれません。

実は鼻の不調から

集中力の低下や注意力散漫、記憶力など

脳の機能低下にもつながるのです。

実は、鼻呼吸と脳の働きは深く関わっており、

パソコンの仕組みと似ています。

少し前のパソコンは長時間使用すると突然高速で

ファンが回ったりする経験があるかもしれませんが

これは熱を持ちすぎたCPU(処理装置)を冷却するためにファンによって温度を下げるためで

このパソコンのCPUにあたるのが、脳なのです。

またパソコンは温度が高くなりすぎると突然電源が切れたり、エラーが頻発するといったトラブルが起きますが

人間も同様で、熱が高いと頭がぼーっとしてくらくらします。

そうならないようにするのが冷却ファン。

それに相当するのが鼻(呼吸)です。

鼻呼吸では鼻腔を通過する際に、たくさんの血管や副鼻腔に触れることで脳の温度を冷却すると考えられています。

これは鼻呼吸に頭蓋底(脳の底)を冷却する働きがあるためで

鼻が詰まって鼻呼吸ができなるなると

頭蓋底を冷やせなくなり「いつも頭がボーッとする」「集中力が続かない」といった症状が現れるほか、イビキがひどくなったり、睡眠が浅くなったりします。

また睡眠中に鼻づまりがあると脳波上に微小な覚醒反応が起こることも分かっていて

本来、体を休めるための睡眠ですが、これが不十分では疲労を回復できません。

睡眠が不十分だと記憶力の低下や、日中の眠気を招くことにもつながります。

また

昼間は問題なく、夜寝る時、特に横向きに寝ると鼻がつまる場合があり、これは自律神経の不安定さが関係します。

自律神経には、動いている昼間は交感神経が優位に働きます。

すると鼻の血管は収縮して粘膜が縮み、鼻の通りが良くなります。

寝る時は副交感神経が優位となり、もともと鼻がつまりやすくなります。

また片方の腕を圧迫すると、そちら側の鼻がつまり、反対側は通りが良くなります。圧迫した側は副交感神経、反対側は交感神経が優位になるためです。横向きに寝ると、下になった腕が圧迫されて、そちらの鼻がつまってしまうことかあります。

そして

鼻は左右で違いがあり

どちらの鼻が呼吸しやすいかで変わってきます。

右が呼吸しやすい場合(左鼻が詰まっている)は、いわばアクティブなモード

左がしやすい(右鼻が詰まっている)場合は

リラックスなモード

といえるようです。

特にイメージしやすいのは、眠気との関係です。

- 眠たい時 → 副交感神経系が優位 →左の鼻が通っている

- 眠気ゼロ・覚醒している時 → 交感神経系が優位 → 右の鼻が通っている

逆に言うと、左鼻が詰まっていると

眠りにくいといことになります。

ヨガでは昔から伝統的に左右の鼻のバランスを整える方法が行われていました。

方法は、簡単です。

- 片方の手を使って、ピースサインをつくる

- 人差し指と中指を眉間にあてる

- 親指と薬指を、小鼻の近くにおいて、左右の小鼻を交互におさえる

- 例:左(吸う)→右(吐く)→右(吸う)→左(吐く)・・・続く(左右どちらから始めてもOK)

1分でも3分でも、続けてみるとだんだん集中して心も落ち着いてきます。

また鎖骨付近を指圧などで圧すと鼻が通ると仰る方がいますが

鼻づまりは、リンパの流れを整えることでも緩和されることがあります。

リンパ全体の流れを促すとされる場所が鎖骨付近にあるからです。

またもともと鼻に不調が出やすい方は

副鼻腔炎や蓄膿症などに気づいていないケースもあり

これが脳や体の不調に繋がっていることもあるんだとか。

たかが鼻づまりと考えずに

鼻も整えることをオススメします。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku