♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

【緊張】と【弛緩】のバランス

先日「肩がいつも上がっていて、慢性化してしまっている」

というご相談がありました。

当たり前になっていて

肩が上がっていること

に気づいていない方も多いかもしれません。

私たちは、思っている以上に毎日、様々な場面に集中したり精神的に緊張したりしながら生活しています。

自覚しやすい体の緊張などとは異なり

自覚するまではいかないけど…というレベルの

緊張や集中による疲れが実はメンタル的に結構溜まっていたりすることが多いようです。

そして、そのメンタルの側面の緊張や疲れが、

身体的な緊張や疲れ、ダルさなどに繋がることも少なくありません。

人は気持的にも身体的にも

緊張と弛緩を自分でコントロールしながら自分自身の安定をはかっているといいます。

この緊張(ストレス)と弛緩(リラックス)

というのは、どちらがいいとか悪いとかではなく

・緊張と弛緩を交互に繰り返すこと

・そのバランスを取ること

・そのメリハリをつけること

が大切です。

緊張するということは比較的自覚しやすいのですが

弛緩させる・抜くというのは自覚しにくい

ものでもあります。

「力の抜き方がわからない」

「体の緊張は抜けているはずなのに、抜けている感じがしない」と感じるかもいらっしゃるかもしれません。

そういう場合はまず

「弛緩した状態」を体に覚えさせる必要があります。

【緊張と弛緩のトレーニング】

・右手~腕に力を入れ

全力で握りこぶしを作り、肘を軽く曲げ、力こぶを目いっぱい作ります。これを10秒ほど持続し

・一気に力を抜く

・その時、脱力した感覚を十分味わう

・それを全身の各パーツでやって.最後は弛緩した状態で終わります。

力が抜けた感覚がだんだん掴めると思います。

この状態で眠りにつくと良いです。

身体を弛緩させる

心を弛緩させる

正解はありませんが

自分にとって良いバランスが無いかと探してみる

その手段がないか模索してみることが

心身ともに健康に過ごせることに繋がるのだと

思います。

正解がない…というのは

人が良いと言っていたものが

自分には合っているかわからないからです。

そして例えば呼吸法が良いと聞いても

呼吸で変わるなんて、たかが呼吸で…

とか先入観をもたずに

まず、できることはやってみる

ということも大切かもしれません。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

辛い【花粉症】...衛気(えき)を高めてバリア機能アップ

暖かくなり、そろそろ花粉症状が辛い方も増えているようです。。

症状の出かたは

その年によったり、体の状態によったり

花粉の飛散量以外に個人の体調や体質が関係しています。

東洋医学ではこの違いを外敵から身体を守る力「衛気」(えき)の強弱によると考えます。

衛気はウイルスや細菌、花粉などの「外邪」(身体に侵入して害を与える存在)を防御してくれるボディーガードのようなもで

皮膚などの体表面、外界とつながっている鼻や口、そこから続く肺や腸などの粘膜を駆けめぐっています。

・体表を守り邪気の侵入を防ぐ

・汗をコントロールして体温を維持する

・皮膚や臓腑を温める

などの働きがあるとされます。

「衛気」を充実させ巡らせることによって、皮膚や粘膜が強化され風邪や花粉症の予防につながるのです。

「衛気」は日常生活で自然とつくられるものなので不摂生だと不足がちになります。

(1)睡眠が不足

(2)食生活が偏ったり食べ過ぎで「衛気」の原料である栄養が不足

(3)疲労やストレスで「衛気」を消耗

(4)運動不足で気の巡りが悪い

そして

「衛気」を作り、全身に巡らせる臓腑は「脾」と「肺」と言われます。

「脾」は胃や腸の消化器系のことで、胃腸が「衛気」を作り、「肺」がそれを全身に巡らせます。

【脾(胃腸)を補う食事】

キーワードは「自然の甘味で黄色い食べ物」

例:かぼちゃ、さつまいも、トウモロコシ、にんじん、じゃがいも、お米、大豆製品、りんご、

キャベツ、インゲン豆など

【肺を補う食養生】

キーワードは「白い色の食べ物」

例:豆腐、レンコン、山芋、大根、白菜、梨、白きくらげ、ゆり根、白ごま、松の実、杏仁豆腐、

豆乳など

【衛気を補う養生法】

・肥甘厚味(油っこい、甘い、味付けの濃い)のものは出来るだけ避ける。

さらに

・睡眠を大切に

・呼吸を深くする

ことも衛気を高めるために必要なことです。

体や心が疲れていると衛気も弱くなるので

日々の疲れは早めにリセットし

自分の持つバリア力をアップして、春の不調や花粉の辛さから開放されましょう。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

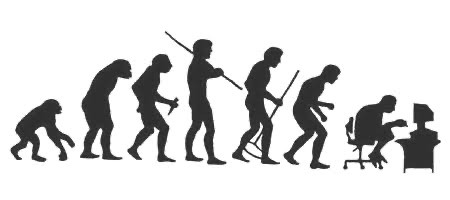

不調を減らすために必要な3つのこと

便利になりすぎたり、進化が早すぎることによる

現代人の不調を

文明病というらしいです。

例えば疲労感、なんとなくの不調、不眠、散漫な集中力、モチベーションの低下など…

本来人の脳と体は、

自然の中で、太陽を浴びて…というような原始的な環境のなかでこそ最高のパフォーマンスを発揮するように進化してきましたが

パソコン、スマホをはじめとする

動かなくて良い便利な生活と

本来の人間の体と脳がミスマッチを起こしているんだとか。

そのミスマッチから起きる不調の改善には

多すぎる・少なすぎる・新しすぎる

を減らしていくとが重要だそうです。

多すぎるもの

摂取カロリー

精製穀物

アルコール

塩分

乳製品

飽和脂肪酸

満腹感

食事のバリエーション

人口密度

少なすぎるもの

運動

睡眠

空腹感

ビタミン

ミネラル

食物繊維

タンパク質

オメガ3脂肪酸

自然

太陽を浴びる

コミュニケーション

新しすぎるもの

加工食品

公害

人工の光

デジタルデバイス

インターネット

化学物質

薬

プレッシャー

昔と現代では生活環境が違いすぎて、本来身体を守ってくれるはずの機能が過剰に反応してしまいます。

そして

〝扁桃体〟が過敏になり

扁桃体はヒトの脳に備わった警戒システムで、身の回りに危険が迫ると活性化し、緊急事態に備えるよう体に指令を出しますが

現代人の扁桃体はつねにスイッチがオンの状態であり、その結果として、どうしても集中力は分散してしまうのです。

でも、進化したものは戻らないし

慣れてしまった便利なものから、離れることは

難しいのが現実です。

・自分にとってどれだけ重要か

・自分にとって本当に必要か

自分を基準に考えて

本当に必要なものを、必要なだけ

多すぎるものは減らし

少なすぎるものは増やし

新しいものもほどほどに

大切なことかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

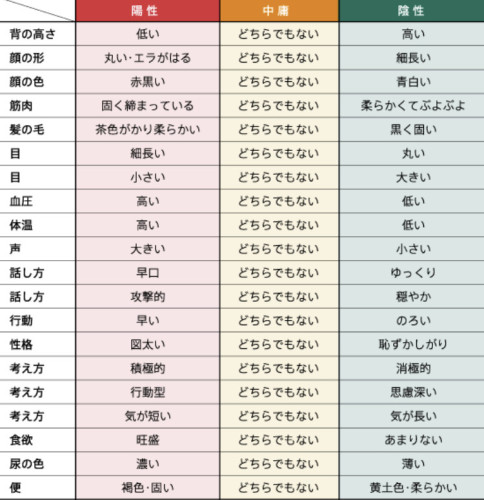

体質にも陰陽がある

東洋医学では

陰と陽の二つの要素が万物とその変化をつくるという考え方があります。

「陽」は、目立つもの、明るいこと、広がること、上、温めるものetc...

「陰」は、人目に見えないもの、暗いもの、狭いこと、下、冷やすものetc...

身近なもので言うと

朝があれば、夜がある

男性がいれば、女性がいる

夏があれば、冬がある

そして体質にも陰陽があります。

厳密にいうと

健康なときは、体内における陰と陽のバランスがうまく保たれていて

=中庸

陰陽どちらかが強くなったり、逆に弱くなったりすると陰陽バランスが崩れて、健康が損なわれてしまうと考えます。

体質はざっくり纏めると

「陰性体質」は、血の気が少なく、なんとなく元気がなく、体温が低めの傾向があり、低血圧、貧血、アレルギーなどを発症しやすい傾向があります。

「陽性体質」は、血の気が多く、いつもせかせかと気ぜわしく動く傾向があり、高血圧、脳卒中、心筋梗塞などを起こしやすいとされています。

体質は生まれ持ったものもあり、陰性、陽性にはっきりと分かれるわけではありませんが

基本的には男性は「陽性」が強く、女性は「陰性」が強いといわれます。

そして

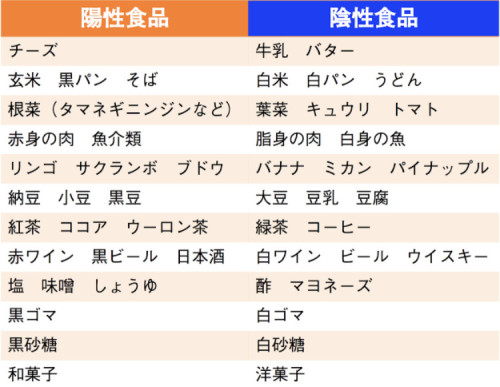

食べ物にあてはめて考えると、体を締めるもの、体を温めるものは陽性で、毛穴をキュっと締め冷えないようにしています。

緩めるもの、冷やすものは陰性です。逆に毛穴を緩め、熱を逃がします。

つまり

陰性体質の人はなるべく陽性のものを

陽性体質の人は陰性のものを

とることで、バランスがとれるということになります。

エネルギーが過剰になって、体が熱くなったり、精神的にもがんばりすぎがやめられないときは、陰の食材や漢方を使って、多すぎる熱やエネルギーを抑え、

逆に、冷え性や気持ちが落ち込んでしまったり、元気が沸いてこないときは、陽の食材や漢方を使って、体を温めて、エネルギーをチャージします。

少し話は変わりますが

「陰徳転じて陽報を聞く」という言葉があります。

「陰徳」とは目に見えない徳、つまり人には見えないような努力、

「陽報」とは、結果がでること、報われることを意味します。

つまり、「陰徳」を積み重ねていくことによって、その徳に見合うだけの「陽報」がやってきて、形ある成果となる

ということです。

一見、目に見えて形にならないことも

コツコツやれば、必ず報われる

体のことも、そのほかの行動も全て…

陰徳転じて陽報を聞く

のかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

香りで脳疲労を解消【嗅覚と脳】

テレビやインターネットなど目や耳から入ってくる情報が溢れている今、脳が疲れていると感じる人は多いと言います。

目と耳からの情報に頼りすぎると

脳の中で知性や理性に関わる「大脳新皮質」と

いう部分だけがフル稼働した状態になります。

すると感情や情緒をかき立てる感覚が乏しくなって脳の活動のバランスが悪くなるため、身体的な疲労だけでなく、イライラやストレスといった精神的な疲労を伴う「デジタル疲労」を感じるようになります。

そこで一瞬にして脳を活性化させるチカラがあるのが

香り

嗅覚は五感の中でも太古から存在する原始的な感覚器です。

嗅覚の情報は視聴覚の情報と違い、大脳新皮質を経由せず、本能的な行動や感情、直感に関わる大脳辺縁系にダイレクトに届くのが特徴で

そのため香りを嗅ぐと、何の香りかを判断する前に感情が動きます。

さらに香りの情報は脳の視床下部に伝わり、人間の生理的な活動をコントロールする自律神経系・ホルモン系・免疫系に影響を与えるため、心身のバランスを整えてくれます。

つまり

香りは一瞬にして脳を活性化し、感情をリセットするのに有効な手段なのです。

意識して鼻を利かせることで視覚と聴覚ばかりを使い過ぎる生活に嗅覚が加わり、大脳新皮質(理性)と大脳辺縁系(感情)の活動のバランスがよくなります。

それが脳全体の情報のやりとりがスムーズになって脳が活性化し

さらに香りで気分がよくなると、やる気が出て勉強や仕事に集中でき、記憶力がよくなる、計算や作業の段取りが早くなるといった効果が期待できます。

その他、研究では香りによる脳への刺激が認知症予防や免疫力を高めることも分かってきています。

脳を活性化するには…

レモングラスをはじめ、グレープフルーツ、レモンのような柑橘系の香りは、交感神経(活動しているときに働く自律神経)を刺激して脳のスイッチをオンにしてくれます。仕事や家事のパフォーマンスを高めたいとき、集中力や記憶力を高めたいときに適しています。

眠りたいときは…

不眠治療にもラベンダーなどの香りが活用されています

疲れやすい季節…

時には嗅覚を使って香りで日常的なストレスを上手にガス抜きして

毎日を快適に過ごしましょう★