♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

顔のコリ

朝起きた時に顔や顎が痛い

顔がこわばっている気がする…

思い当たる方は

「顔」が凝っているかもしれません。

顔が凝るってどういうこと?

凝るのは肩や首だけはなく、顔にも筋肉がたくさんあるので、疲労したり使いすぎれば、凝ってしまいます。

顔コリは健康面でも美容面でも様々な悪影響を及ぼします。

顔コリの原因は?

無意識のうちに食いしばったり、前かがみでスマホやパソコンを見続けることで、特に顎関節まわりの筋肉が硬くなります。

口の開け閉めをしたり、ものを噛む時には「咀嚼筋」を使っています。

また

重たい物を持ち上げる時や、集中して作業している時など、体に力を入れる時(無意識に入る時)は「グッ」と噛み締めています。

この噛みしめる時に「咀嚼筋」は収縮した状態になります。

そして力を意識的に入れる時以外にも、ある姿勢の時は

無意識に噛み締めてしまうのです。

そのある姿勢とは

「猫背」

猫背になると、口を無意識に閉じ「グッ」と噛み締めていることが多いのです。

猫背が長く続くと、無意識に噛み締めている時間が長くなるので、咀嚼筋は収縮しっぱなし=常に顎に力が入った状態になります。

縮んだ状態の筋肉には酸素や血流が行き渡らずコリやむくみが生じます。

しかも噛み締めている時は奥歯には約60kg前後もの圧力がかかっているといわれます。

そして起きている時だけでなく

寝ている時も無意識に噛み締めてしまいます。

寝ている間の噛み締めは

ストレスや緊張も大きく影響しています。

顔コリの解消法は?

1.日中なるべく噛み締めないように意識して過ごす。

スマホ・パソコンを使用中や運転中など、口を閉じたまま歯をを浮かすように気をつける

2.ストレスを溜めない

3.肩や首回りの筋肉をほぐし、

頭や顔のマッサージ

ガチガチにこっている状態から筋肉を緩めて噛み締めを減らすのはなかなか難しく、頭・顔から首肩にかけて筋肉を緩めてあげましょう。

セルフでは耳の横の側頭部をシャンプーの時にマッサージしたり、エラの部分や

鼻の周りなどを痛気持ちいい程度に指圧してみてください。

意外にも耳を引っ張るのも効果的!

奏では頭のマッサージにプラスしてお顔のマッサージも指圧で行なっています。

顔コリだけでなく、鼻の通りが良くなったり、眼精疲労にも★何気に男性からリクエストが多いです◟̆◞̆

顔コリは放置すると顎関節症や頭痛にもつながりますので、

顔が硬い、こわばっている感覚がある場合はお顔もコリほぐしてあげてくださいね☺️

素敵な連休をお過ごし下さい★

ご予約はこちらから💁♀️🔽

秋分の日

今日は秋分の日

ざっくり言うと昼と夜の長さが同じになる日であり

これから、秋、そして冬へと向かいます。

『陰』と『陽』でいうと

春分と秋分を越えたところで気の方向性が変わり

春分では陰(内に溜める方向)が減っていく状態から陽(外に向かう方向)が増えていく状態へ、

秋分では陽が減っていく状態から陰が増えていく状態へシフトします。

春分と秋分は1年の中で陰陽のバランスが同じになる日ですが体がその「流れの変化」に追いつけないと体調を崩しかねません。

中間、ちょうど真ん中にあるということは

ちょっとの刺激でどちらかに倒れやすいということでもあります。

バランスを崩さないためには

秋は心静かに、気持ちをできるだけ平穏に保ち、心配事や悲しみで感傷的にならない…というように精神的に安定させることも重要だとされます。

漢方的には秋は、

肺・大腸・白・悲・乾燥・辛・皮膚・鼻

と繋がりがあります。

肺の呼吸器が弱くなり

皮膚が乾燥したり

鼻炎を起こしたり

便秘や下痢になりやすかったり

なぜか悲しくなったり…

これは季節と関係があります。

これからの半年間の夜の時間が長い陰の時間は

見えない部分を大切にすると良いそうです。

心、感情、内臓、呼吸…

自分の体や、食生活など、日々の生活習慣等を見直してみるのも良いかもしれません。

そして心身のお疲れは蓄積する前にリセットしましょう

ご予約はこちらから💁♀️🔽

ある時から【腰痛】がなくなった不思議な話【腰痛と感情】

あるお客様から

鍼に行った時に「あなたは〇〇に怒りを感じていますね」と言われ、その後感情が爆発して大泣きしたら、長年悩んだ腰痛がそれっきりなくなった

そんな話を聞きました。

そう、腰痛の8割は体が原因ではないと言われ

複雑に絡み合った、ストレスや感情から引き起こされる腰痛もあるのです。

私たちはいつも喜怒哀楽の様々な感情を感じながら生活しています。

本来は、嬉しい、楽しいなとポジティブな感情

意外も出来るだけ我慢せずに、外に出していった方が良いのです。

現実では湧いてくるままに感情を出せないですし

性格的なことから無意識に抑えてしまうことも多いです。

特に腰痛に直結するよう感情は『怒り』

だと言います。

怒りの感情はとても強力ですが、湧いてきた怒りの感情を『不快になるので感じたくない…』と無意識に思ってしまいうのです。

そのため、怒り湧いてきても無意識の領域に抑え込んで気付かないようにしてしまうそうです。

怒りの感情はとても強いエネルギーなのでメラメラと意識に上って気付いてしまう瞬間がきますが

体はその感情に気付かれると都合が悪いので(不快なため)怒りに気付かれないような「ダミー」を作って、意識を逸らそうとします。

そのダミーが「痛み」なのです。

その人の最も弱い場所がターゲットになります。

もちろん、腰じゃないケースもありますが

腰付近には腎臓などの大切な内臓が沢山集結しているため、多くの人が腰に痛みを感じるのではないかと言われます(感情によるダミーの場合)

もう一説、日本語は体の一部を使って感情を表現しているものが多いですが怒りは腹にしか収めることができないそうです。

だから「腹が立つ」というのですね。

で、感情を溜めないためにはどうすれば良いかというと

「怒っている」ということをまず認め、何に怒っているのか、探っていきます。

「腹が立った」と過去形になるまで怒ってください(相手にぶつけるわけではなく、紙に書く、クッションを叩くなど笑)

過去になってしまえばある程度の痛みは解放されるそうです。

感謝やストレスから目をそらすのではなく、

その感情に浸って過去の感情にしてしまえば良いということです。

もちろん、全ての腰痛が当てはまるわけではなく、

この話を受け入れがたい人もいらっしゃると思います。

別の方は、何年か前に富士山に登って以来

腰痛がなくなったそうです。

達成感からでしょうか?

これは何故かはわかりませんが

富士山に登ってみるのもよいかもしれません笑

肩こり、腰痛、筋肉的な疲労もあります。

ご相談ください◡̈

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

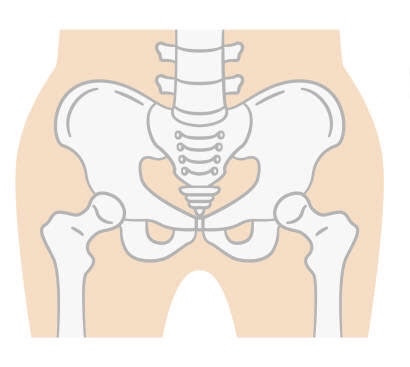

心身の不調は【股関節】に溜まる

寝ても疲れている、だるい、むくみやすい…

人それぞれライフスタイルがありますが、

共通していることのひとつが「血流の悪化」

長時間座りっぱなし、冷え、運動不足などで血流が滞り体内に老廃物が溜まってしま、

それがだるさやむくみ、疲れとなり、心までも憂鬱にしてしまうことも…

体の中でも特に股関節はたくさんの血流が流れている部分であり、沢山の筋肉に支えられているので、「心身の疲労は股関節に溜まる」とも言われています。

股関節が硬いと

●血流が悪くなるため慢性的な疲労感

●代謝が悪くなり痩せづらい

●体の歪みから首肩腰の痛みが出る

内ももや鼠径部がガチガチに硬くなってる方、パンパンに盛り上がってる方は股関節が硬いサイン。

緩めていきましょう。

★股関節を緩めるセルフケア★

●仰向けで寝転がり両手で片足を抱えて胸に押し当てていく

→お尻~股関節周り筋肉へアプローチ

●手の位置を膝に変え股関節を大きく時計回り10回、反時計回り10回を2セット

→股関節に関係するほぼ全部の筋肉へアプローチ

どちらのストレッチも心地よいスピードで行いましょう。

痛みが出る方は無理せず回数を少なめにゆっくりやってください。

それでも硬くなってしまった股関節は

マッサージなどで緩めることも大切です。

奏は股関節に関係する筋肉をしっかり緩めていきます。

秋の不調、ご相談ください。

【暑さ寒さも彼岸まで】本当の意味

春分・秋分の日に前後3日をあわせた7日間を「お彼岸」とするので、今日が彼岸入りになります。

お彼岸とはもともと仏教由来の言葉です。

彼岸とは「かの岸」という意味で、向こう岸のこと

で

彼岸に対して「此岸(しがん)」は

こちらの岸という意味です。

大きな川を挟んで、自分のいる岸辺を此岸、

反対側の向こう岸を彼岸というのです。

生きている「此岸(しがん・この世)」から、悟りの境地「彼岸(ひがん)」に到達するためには、修業が必要で、修行で乗り越えるべき煩悩と迷いを川に喩え、川のこちら側が「この世」、向こう岸は「悟りの境地」というわけです。

真東から登った太陽が真西にしずみ、昼と夜の長さが同じになる「春分の日」と「秋分の日」には「彼岸」と「此岸」が通じやすくなると考えられ

だからお彼岸には、お墓参りや供え物をして、ご先祖様に感謝の思いを伝えるようになりました。

暑さ寒さも彼岸まで

には、春分の日や秋分の日を過ぎると、これまで暑かった夏や寒かった冬も過ごしやすい気候になるという意味の他に

辛いことや厳しい状況も時期がくれば

やがては終わりが訪れる

という意味もあるそうです。

季節の変わり目、

せっかくの連休ですが台風とともに体調や心も乱れやすい頃かもしれません。

どうかご自愛のもとお過ごしください。