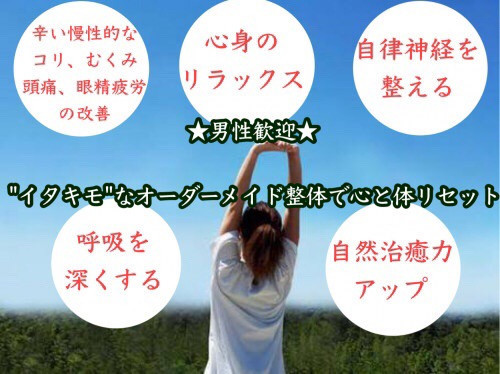

♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

季節の変わり目、眼の疲れと【自律神経】の関係

季節の変わり目、

「目」が疲れていたり、充血やショボショボするなどの、目の不調を感じる方が多いです。

実は目と自律神経系は大きな関係があります。

本来、自律神経は環境の変化に対応できるように働くものですが

気温や気圧の変化が急激であったりすると影響を受けてしまう神経でもあります。

夏の疲れを引きずっていたり、外からの刺激が強すぎたり、低気圧の影響や、人間関係のストレスなどがあると

交感神経から副交感神経への切り替わりが上手にできず、変化に対応できにくくなります。

いわゆる「自律神経の乱れ」とよばれる状態です。

今や欠かすことができなくなっているパソコンやスマホで

長時間近くのものを見つめ続けることが当たり前になっていて、無意識に目を酷使しています。

交感神経はパソコンやスマホの光で刺激を受けやすく、常に高ぶった状態に…

すると、目の筋肉が収縮したままになり目の周りの筋肉が硬くなり、徐々に目の周りの血流も血行も悪くなり「疲れ目」の原因となります。

この「疲れ目」は様々な目の不調の原因になるだけでなく、頭痛がしたり、気持ちが落ち着かず不安になったり、イライラしたり、寝つきが悪くなったりと、悪循環を招いてしまうこともあるのです。

毎日酷使している目に溜まった疲労を定期的にケアするには「目を温める」ことです。

目を温めると、目の周りの筋肉が緩み、くすみ目、ドライアイなどの目の不調はもちろん、頭の緊張も解けて、肩こりや首こりも改善し、気持ちも軽くなります。

それでも酷い目の疲れは

頭のマッサージや首のマッサージなどで目に繋がる部位を緩めることも大切です。

目の疲れ…ご相談ください。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

秋の【冷えのぼせ】

気持ち良い気候なのに

顔や頭がボーっとしたり暑くなる…

という方が多いです。

この時期『身熱不揚(しんねつふよう)』という状態になりやすく

体内の余分な熱が外に抜けられず、顔や頭にのぼってしまっている状態ですが

他にも

・イライラやストレスでカーッとのぼせる【肝火、心火】

仕事中や血圧が高くなること等によっておこるタイプで、感情や意識が高ぶっている状態です。

・血流が悪いことによっておこる冷えのぼせる【瘀血】

ホルモンバランスの乱れや不摂生によって血流が悪くなり、下半身は冷えて上半身や首から上がのぼせている状態です。

・からだの潤い不足により夕方から夜にほてる【陰虚】

加齢や水分の摂取不足、頻尿や発汗などによっておこる体の潤い不足状態です。

原因は1つに限らず複数の原因が重なり合い複雑になっているようです。

特に

私たちの身体は、体内の熱が不足すると、手足の末端の温度を下げて頭部(脳)の温度を守るように働きます。この状態が続くと、体温を調節する自律神経の働きが乱れ、冷えとのぼせが混在し

手足は冷えるのに頭はのぼせるという

“冷えのぼせ”が起こるのです。

冷えのぼせは

全身の血流を良くすることももちろんですが

まず、頭にばかり上った気や血を下(下半身)に下げてあげることが大切なので

足のマッサージや足湯などで足を温めることが

効果的です。

ここ数日、のぼせているような方が増えていますが

足をしっかり施術すると楽になるようです★

秋は足のオイルマッサージ、ハンドがオススメです。

冷えのぼせもご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

10月【神無月】

10月ですね。

わたしは10月が好きです。

暑すぎず、寒すぎず

空も綺麗でコスモスもとても綺麗な季節です。

…とはいえ、この気持ちいい時期は本当に短くて、

季節の変わり目で体調が安定しない方も多いかもしれません。

話は変わって

10月は「神無月」と言われます。

八百万(やおよろず)の神様が

出雲の国へ集まり神様会議を開く月とされ

他の地域は神々が不在となるため

「神無月」と呼ばれるようになりました。

神様をお迎えする出雲の国では

「神在月(かみありづき)」といわれます。

神様会議では人々の運勢、人、仕事やお金などの縁や、天候や農作物の出来などが議題になるんだとか。

なぜ10月に出雲なのかは

諸説あるようですが

「陰極の月(亥の月)に、

大和の国から見て極陰の方位である出雲へ、

陽(神)が集まることにで世界が再生する」

という説があります。

思えば

「ご縁」というものは不思議なものです。

偶然に思えることも神様の世界から見れば、タイミングや状況を複雑に重ね合わせた必然であるのかも…

と考えると

日々、人やモノ、場所とのご縁…

ひとつ、ひとつ大切に過ごしていきたいものです。

素敵な10月になりますように。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

秋は【燥邪】の季節

日が暮れるのが早くなり、秋らしくなってきました。

東洋医学では

秋の残暑の残る前半の時期を「温燥」、

冬に近づく秋の後半の時期を「涼燥」と言います。

「温燥」は、夏の暑熱がまだ残っている状態に、秋の乾燥が加わるという特徴があり、

「涼燥」は、秋の乾燥の上に冬の寒気が加わるという特徴があります。

10月の中頃までは「温燥」です。

秋の天候による邪気は「燥邪」と呼ばれ

空気が乾燥すると体内の潤いが失われ、肺や鼻、喉、皮膚、大腸の乾燥による咳、喘息、胸痛や鼻づまり、咽頭痛、皮膚の荒れ、便秘などの症状が起きやすくなると考えます。

「温燥」の時期は

体の中の余分な熱を取り、胃腸のケアをし

肺を潤すこと

がポイントになります。

食べ物でいうと

水分を補い肺を潤す【清肺】: あわ、れんこん、ごぼう、春菊、セリ、セロリ、だいこん、たけのこ、白菜、冬瓜、海苔、きゅうり、トマト、牛乳、豆乳、豆腐、貝類、卵、銀杏、梨、びわ、キウイ、いちじく、白きくらげ、松の実、はと麦など

秋の味覚、旬のものにはそういった意味もあるのですね。

雨の日や湿度が高い時は調子が悪くなると感じる人は、お腹の調子を調えて水の巡りを良くすることが大切です。

水の巡りを良くするには

オイルマッサージなどのリンパマッサージもオススメです。

秋の不調、ご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

イライラ、モヤモヤ…は「気」の不足と滞り

毎日の生活の中でいつもハツラツと

元気でいられたら良いですか

イライラしたり、落ち込んだり、感情が乱れることはあると思います。

感情が乱れる時というのは

体の中で「気」(エネルギー)が

「滞っている」か「不足している」状態になっています。

私たちの体には“気”というエネルギーが巡っていて、これが臓器を動かし、感情にも影響を与えています。

気が滞っている状態は“気滞”

気の量が不足することを“気虚”

といい、どちらにせよ外からの刺激に弱くなり、心身に不調が現れると考えられています

では、どうしたら気をちゃんと巡らせ、不足しないようにできるのかというと…

気は、生まれつき両親から受け継ぐものもありますが、基本的には呼吸と食べ物からつくられます。

栄養の偏りやエネルギー源が足りないと、気が不足します。

つまり食事が大事ということになります。

そして

クヨクヨ悩みがちな時は脾、イライラするのは肝の力が低下している時です。

脾は筋肉、肝は腱、胃腸は四肢(両手両足)とつながっています。

つまり、手足や体を動かすことは、内臓を刺激して、活性化するため

内臓が整うと、心も安定しストレスに強くなります。

まず体を動かしてみることは

気を巡らせることにつながります。

そして、やはり「呼吸」。

仕事の合間なども意識的に休憩を入れるように心がけ、深呼吸・腹式呼吸をしてみてください。

呼吸自体が浅くなっている方は

呼吸に関係する筋肉を緩めることも大切です。

ご相談ください◡̈