♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

不思議な不眠解消法

・寝付くのに時間がかかる

・何度も目が覚めてしまう

・寝ても疲れが取れない

皆さんは「睡眠」に関する悩みはありますか?

私はここ数年、ホルモンバランスの変化のせいなのか、中途覚醒(夜中に何度も目が覚める)が増え、あまり体を動かさなかった日は、疲れていても寝つくまでに時間がかかることがあります。

そんな時、偶然SNSで流れてきた“不思議な不眠解消法”。

試しにやってみると、意外にも私には効果がありました。

やり方はとても簡単です。

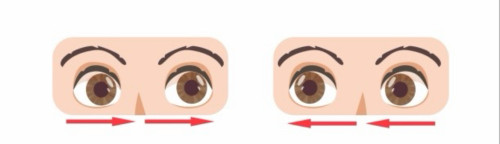

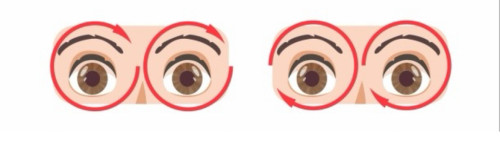

次の目の動きを、目をつぶった状態で 行います。

① 上下を見る

④ 反対回りにも回す

これを、寝落ちするまで繰り返すだけ。

必ず目をつぶった状態で行ってくださいね。

紹介していた方は「3回目では全く効果を感じなかったけれど、6回目くらいで意識が落ちていく」と言っていましたが、私は3回でもかなり眠くなりました。

夜中に目が覚めた時も、すぐにこれを行うと、スッと眠りに戻れることがあります。

これが効く理由としては、この眼球の動きによって脳幹や内耳、そして迷走神経につながる神経系が刺激され、副交感神経が優位になりやすくなると考えられているためです。

眼球運動を取り入れることで、肩の力が抜けたり、呼吸が深くなったり、頭がスッキリする感覚が得られることもあります。

実は目の動きは、EMDRというトラウマ治療にも使われるほど、強い心理的作用を持ちます。

(これについては、またいつか書きたいと思います)

もちろん、すべての人に効果があるとは限りませんが、眼球運動は特に緊張が抜けにくい朝や仕事の合間に行うと、リフレッシュ効果が期待できるので、

とてもおすすめの簡単健康法です◟̆◞̆

それでも疲れが取れない方は筋肉を緩めることもとても大切です★

ご予約はこちらから

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

11月7日「立冬」 ここからの過ごし方

暦の上では今日から冬のはじまりです。

「立」とは“始まり”を意味し、「立冬」はまさに冬の訪れを告げる日です。

中医学では、冬は「閉蔵(へいぞう)」の季節といわれます。

“陰”をたくわえて“陽”を守る時期。

なるべくいつもより少し早めに寝て、ゆっくり起きるのが良いとされます

冬は「寒邪(かんじゃ)」=冷えの季節

寒邪は足腰や腎臓・膀胱に影響を与え、身体を内から冷やしてしまうので

冷えから身を守るためには、しっかりと陽気を養うことが大切です。

立冬から心がけたいこと

🌞 十分な睡眠をとること。

朝は太陽の光を浴びて、体内でビタミンDを作りましょう。

ビタミンDは骨の生成を助け、心の安定にもつながります。

🧣 体を温めること。

冷えやすい首・手首・足首、そして腰や背中をしっかり守りましょう。

一日の終わりには湯船で温まり、いつもより少し早めに休むのがおすすめです。

🥕 食養生も大切に。

体を温める根菜類や、風邪予防に良い果物を。

(ただし果物の食べすぎは体を冷やすので注意)

魚や鶏肉などの良質なたんぱく質、肌を潤すゴマ・クルミなどのナッツ類も◎

腎を養う「黒い食材」=

きくらげ、黒ゴマ、海藻類、うなぎ、なまこなどもおすすめです。

🧘♀️ 運動はゆるやかに。

ヨガやストレッチ、呼吸を整える動きがぴったりです

冬にしっかりエネルギーを蓄えることが、

来年の春を健やかに迎える土台になります。

心と体を静かに整えて、穏やかな冬のはじまりを過ごしましょう❄️

ご予約はこちらから💁♀️⬇️

続けること

秋といえば、スポーツ、読書、芸術、食欲。

最近の私は時間さえあれば

ヨガに行き、本を読んで、習字や編み物なんかをしたり、とにかく静かーに生きています笑

「好きこそものの上手なれ」ということわざがありますが、皆さんは「好きなこと」がありますか?

「好き」という気持ちがあると上達するのが早いこともありますが

残念ながら「好きなのに、なかなかうまくできない」ということも結構あるものです。

わたしにとってはヨガです

体が硬いので思うように上手にできません

以前の私は結果が出ないと楽しみを見出せないので

素質がないものには手をつけないか

すぐに辞めてしまっていました

でも

結果を求めないで、楽しみとして続けみようと思っています

何となくずっと先に、続けて良かったと思える気がするからです

一度辞めてしまって再開したお習字は

昔から好きなことであり得意なことですが

数年前に結果を求めすぎて燃え尽き

離れてしまうことになりました

何事も全ては結果でなく

続けることに意味があることもあると思います

健康習慣も仕事での成果も

本当に小さなことのコツコツ組み重ね…

今日のひとつ、明日のひとつが

一年後、5年後には大きな変化になるかもしれません

ご予約はこちらから💁♀️

首を緩めるために胸鎖乳突筋の大切さ

胸鎖乳突筋のブログを見てご来店頂く方が結構多いです

「他ではあまり首を長く施術してもらえないので、とにかく首をしっかり施術してほしい」とのご要望も多いです。

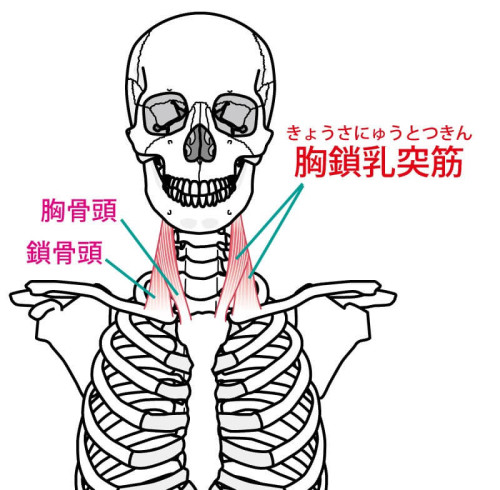

胸鎖乳突筋は、胸骨と鎖骨から始まり、頭の側頭骨にある乳様突起につながる、首の中でも最も太い筋肉です。

頭の重さは体重の約1割ほどあり、多くの方で5~6キロあります。

この重たい頭を支えているのが、まさに胸鎖乳突筋なのです。

デスクワークやスマホの使用などで、この筋肉が常に短く縮んだ状態になり、伸ばしにくく、次第に硬くなっていってしまいます。

胸鎖乳突筋には細い神経が通っており、耳・首・肩・腕・指の感覚や運動にも関わっています。

また、風邪をひいているわけではないのに「喉に異物感がある」「飲み込みにくい」「声がかすれる」といった症状が出る場合にも、胸鎖乳突筋の張りが影響していることがあります。

さらには、胸鎖乳突筋は「脳神経」を介して脳と直接つながっているともいわれています。

「ストレスがあるから首がこるのか」「首が硬いからストレスを感じやすいのか」——まさに卵が先か鶏が先か、のような関係ですね。

いずれにしても、胸鎖乳突筋は非常に重要な筋肉です。

ただし、首の施術はとても繊細で難しい部分でもあります。

硬いからといって強くグリグリ押してしまうと、神経を痛めるリスクもあります。

奏では、横向きの施術で、胸鎖乳突筋にさまざまな角度から丁寧にアプローチしていきますので

首をしっかり施術します。

胸鎖乳突筋や首がゆるむだけでも、呼吸が深くなったり、視界がクリアになったり、頭がスッキリしたりといった変化を感じていただけると思います。

つらい首の痛み、目の疲れ、眠りの浅さ、自律神経の不調などでお悩みの方は、ぜひご相談ください。

ご予約はこちらから⬇️

秋土用です

長かった夏から急に寒くなってきましたね。

この時期、なんとなく体がだるかったり、気分が落ち込みやすくなったりしていませんか?

それは「秋土用」の影響かもしれません。

秋の土用は、10月20日から11月6日まで。

「土用」と聞くと夏の“うなぎ”を思い浮かべる方も多いと思いますが、

実は「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬の約18日前を指す言葉。

昔の暦では、季節が移り変わるちょうどその時期を「土用」と呼び、

一年に4回訪れる“季節の変わり目”の期間なのです。

昔の人はこの時期を、快適に過ごすための養生期間とし、

食べ物や過ごし方にさまざまな工夫をしてきました。

土用の時期は、土のエネルギーが最も強くなるため、

自然界の流れが一時的に滞りやすく、体の機能も低下しやすいと考えられてきました。

「土用どんより」なんて言葉があるほど、

体調や気分が不安定になりやすい時期なのです。

特に秋の土用は、夏の疲れが表面化しやすく、

喉の不調や咳、だるさなどが出やすい季節。

この時期は「青いものを食べる」と良いといわれています。

ここでいう青いものとは、秋に旬を迎える青魚(秋刀魚・イワシ・サバなど)

そして、土用の時期は「新しいこと」や「旅行」は避けた方が良いという言い伝えもあります。

これは、季節の変わり目に無理をせず、

ゆっくり体を休めましょうという昔の人の知恵なのかもしれません。

つまり、土用は次の季節に備えるための調整期間。

心身のデトックスを意識して、

食事・睡眠・体のケアを丁寧に整えておくことで、

冬の寒さに負けない丈夫な体を作ることができます。

コリ、疲れ、むくみ…

不調を感じたら、早めにケアしてあげてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️⬇️