♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

3つの「あ」

1.2.3月は行く、逃げる、去るなんていう通り

本当に早いものです。

忙しい日々をすごしていると

「今」という瞬間を忘れてあっと言うまに時間が過ぎてしまいます。

そんな時ほど、前に進むことだけが全てじゃなくて、

一度立ち止まったり、振り返ることも大切なのかもしれません。

ふと昔の手帳を見ていたら、

ちょうど2年前の今日、私は前の職場を辞めることを決めて、変化の境地にいました。

不安でいっぱいだったことを雑な字で殴り書きしてました笑

今の環境、人との関係、自分の心、進む道…

変化しようとする時、

慣れ親しんだものが変わることが怖くて、向き合うことを避けたり、元に戻ろうとする力が働いてしまったりします。

そういう転機の時は

気持ちが揺れたり、変化していくことが怖くなったり...

変化を受け入れるのは結構な勇気が必要です。

あの日、私は手帳に

本で読んだある言葉を手帳に書いていました。

3つの「あ」

あきらめない

あわてない

あせらない

立ち止まっても、思うように進まない時も、慌てず、焦らず、夢や想いを諦めなければ、必ず前に進めるということ。

その時の想いを思い出す今日でした。

そして

「自分のことは自分が1番わかっている」

つもりでも

意外の自分のことはわからないものだなって思うことがあります。

「肩なんてこらない」と思っていても

疲れを感じないようにしていても

人に触ってもらうと、

初めて自分のコリや弱い部分に気づいたり…

心も一緒で

人と接することで

「自分はこんな風に感じることがあるんだ」

「自分にこんな一面があるんだ」

と気付けたりするものです。

そして、

疲れている時ほど

人の優しさや温かさに気付けたりするものです。

だから私はマッサージは自分と向き合うための手段のひとつだと思っています。

季節の変わり目は、

環境も体も心も変化する時です。

冬に溜め込んだ老廃物を出そうとするので

心身ともに揺らぎやすくなります。

そんな時期こそ、自分の身体と向き合ってみること、大切なのかもしれません。

いつも本当にありがとうございます😊

ご予約はこちら💁♀️🔽https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

元気で幸せになれる!?「腸を整える」方法

連日ウィルスのニュースが続いていますが、

1番の対策は「免疫力」を高めることなのだと思います。

その免疫力を高めるうえでキーとなるのは「腸」です。

腸が元気だと血液の質がよくなるだけではなく、免疫力が高まります。

免疫が高くなれば、病気を未然に防いだり、

ウィルスやアレルギーにも負けにくい体になります。

🔹腸管免疫

腸には、全身の免疫細胞の約7割が集まっていて、「体の最大の免疫器官」と言われています。

腸管の内側を覆う粘膜には、免疫の働きを担う細胞たちや、異物を排除してくれる抗体が大量に存在し、よいものと悪いものを識別して、体の中に有害な物質が入るのを水際で阻止してくれています。

免疫細胞は、体の中に侵入してきた細菌やウイルスなどのと戦い、退治してくれます。

その活躍は腸内だけでなく、血流にのって移動し、全身で働いてくれているのです。

🔹腸脳相関

そして脳と腸は独自に働くだけではなく、互いに影響を与え合っています。

その関係を「脳腸相関」と言います。

たとえば、緊張するとお腹が痛くるのは脳のストレスが腸に伝わった証です。

感情や気持ちを決定づける神経伝達物質の多くは腸で作られており、

「幸せホルモン」のセロトニンの95%は、腸で産生されています。

腸の調子が整っていると、

幸せを感じる力が高まり、脳のストレスや不快感も軽減できるのです。

腸が整えば、質のよい血液が作られ、免疫力が高まり、脳や心にもよい影響があるので

「腸」様様なのです!!

🔹腸を整えるのは食べ物だけではない

腸を整えるには腸によい食べ物や乳酸菌を摂取することも大切ですが、

実は外側からのアプローチ方法が

(1)温める

(2)適度に刺激する

この2つを一度に効率よく行えるのが

「お風呂」🛁

です。

お風呂て温まることで、腸に血流が行き渡り、冷えが改善され腸のぜん動運動が活発になります。

お腹を温めることは腸内細菌を活性化させます(腸内細菌の適温は37℃ぐらいだと言われています)

そして腸の活動をコントロールしているのは自律神経で、自律神経系の副交感神経を刺激することで

さらに腸は活発になります。

お風呂でリラックスすると副交感神経が働くので、より腸にとって最高の状態になります。

湯船に浸かりながら、おへその周りに「の」の字を描くようにマッサージすることも効果的で、

さらに強めの水圧で、お腹に熱いシャワーとぬるいシャワーを交互に当てるとより腸が元気になるそうです。

お風呂と腸が関係しているなんて意外ですが、私も最近湯船に浸かるようにしてして

眠りの質が格段に違います。

「腸活」と言っても食事だけではなく、身近な方法でアプローチできるのですね。

忙しい日々の生活の中でも「腸」を大切にしてあげてくださいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️🔽

首こりと自律神経

首、こっていませんか?!

常に身体が重だるい…

とにかく眠い、無気力…

季節の変わり目に増える慢性疲労は

"季節バテ”なんて言われたりします。

その大きな原因は

「首こり」による自律神経の不調から来る場合があります。

【首こり病】

首は“副交感神経センター”です。

長時間の下向き姿勢などの結果、首の筋肉が凝り、頚椎を通る副交感神経(自律神経)の異常を招きます。

副交感神経は、内臓や血管、呼吸器などをコントロールする重要な神経のひとつで「首こり」によって副交感神経の働きが低下すると全身に様々な原因不明の症状が現れます。

この状態を「首こり病(頚筋症候群)」と言い、「うつむき姿勢」が多い私たちの現代病ともいえます。

首こりになると

首の後ろの血流が悪くなり

首の後ろがつまって

重いと感じたり

下(上)を向く時に痛みが走る事もあります

🔹首こりの原因は

・同じ姿勢でのPC、スマホの使用

同じ姿勢で長時間いると血流が悪くなります。また、同じ画面を見続けることによる眼精疲労の蓄積で、さらに首がこりやすくなります。

・ストレスによる緊張

ストレスを身体や心に感じると、筋肉を緊張させる自律神経の働きが活発になり、首周辺の筋肉が緊張します。日々ストレスにさらされ筋肉に過剰な緊張状態が続くと、首の凝りが慢性化する恐れが高まります。

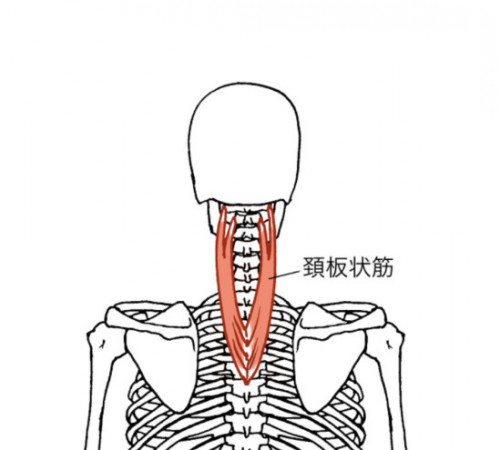

筋肉でいうと板状筋という筋肉がこっています。

頚板状筋は、後頭下部に付着している筋肉のうちの最外層の筋肉で、背骨のすぐ横にあり、頭を前後に動かしたり、左右にひねる動作をするときに使われています。さらに、頭部や状態を固定させています。

本人に首がこっているという自覚がなくとも、ほとんどの人に板状筋の圧縮(緊張)」があるそうで、頭痛持ちの方の9割は首のこりがあるといいます。

🔹首こりのセルフケアは「温める」

① 電子レンジで温めるホットパック、あるいはフェイスタオルを1枚用意する。

② ホットパックを電子レンジで温める。フェイスタオルの場合は、折りたたんで水で濡らし、電子レンジで1~2分温めたのちビニール袋に入れる。

③ 板状筋のある首の後ろにあてる。

温めることで血管は少しずつ拡張し、だんだん血流がよくなります。

すると、首の筋肉の緊張がとれ、頭痛やコリなどは軽減します。

そして

・眼精疲労改善

・肩こり改善

にも繋がります。

奏でもここ数日「首が辛い」という方が多いです。

首が辛い方、相談ください◟̆◞̆

そして

温めてみてくださいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

リーキーガット症候群とは?

最近たまに聞くようになった

「リーキーガット」という言葉、知っていますか?

「グルテンフリー」が流行ったことと関係があります。

リーキーとは英語で「漏れている状態)

腸は英語でガットGut

リーキーガットが注目されはじめたのは

腸のバリア機能に障害が起こることで様々な病気や不調を招いてしまうことがわかってきたからです。

"リーキーガット”は”腸の粘膜に穴が空き、異物(菌・ウイルス・たんぱく質)が血中に漏れだす状態にある腸”のことです。

もっと簡単にいうと

腸の粘膜に穴があいてしまい、本来排除されるはずの有害物質(毒素)が体内に取り込まれてしまう状態。

リーキーガット症候群は小腸の粘膜に軽い炎症が続き、腸粘膜のブロック機能が破綻して、十分に消化されていない食べ物が血液中に送り込まれ、それに対して免疫機能が作用し、体内に炎症を引き起こしてさまざまな不調を招くと考えられています。

🔹症状として

下痢、便秘、消化不良、胸やけ、嘔吐、吐き気、鼻づまり、疲労感、息切れ、原因不明の微熱、肌荒れ、慢性喉頭炎、アレルギー、痒み、抜け毛など…

なんとなく眠気が続く、頭がほんやりする(ブレインフォグ)疲れやすい等の不調は

リーキーガット症候群の可能性があります。

リーキーガットを招きやすい食品

・食品添加物(特に甘味料)

・小麦に含まれるグルテン

・乳製品に含まれるカゼイン

・白砂糖

・抗生物質など

食事の後、なぜかくしゃみが出たり、

ある食べ物で胃がムカムカしたり、調子が悪くなったりする方は

その食べ物が何かをちょっと観察してみてください。

🔹ストレスも注意

慢性的なストレスは、グルテンが腸に悪いのと同じくらい腸も疲弊させます。

リラックスする時間をつくることも大切です。

実は私も以前はパンやパスタが大好きでよく食べていたのですが、減らしてみてアレルギーが劇的に改善しました。

普段何気なく食べているもの、そして体に良かれと思っているものが

もしかしたら自分の腸には合わず不調の原因になっていることもあったりします。

リーキーガット症候群は気付きにくいのですが、上記のものをよく食べる方で、

不調が出やすい方はこれらを減らしてみるとをオススメします◟̆◞̆

ご予約承りこちらから💁♀️🔽

ご予約承りこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

右の肩コリの原因は○○の疲れ?

同じ「肩こり」でも人によって右(左)ばかり痛くなったり、その日によって左右差がかなりあったり…

今日は右側に出る原因についてです。

実は「肝臓」が疲れると

右の首や肩にその疲れが顕著に現れます。

姿勢にハッキリとした傾向があり、

右肩が下がり、右の骨盤が上がります。

肝臓が疲れると、緊張して硬くなります。

肝臓の大部分は上腹部の右側にあるので、

そこに引っ張られるように体幹部(胴体)の右側も緊張し、収縮します。

その結果、右肩が下がり、右の骨盤が上がるのです。

肝臓は右わき腹の肋骨内側にあり、体の中で一番大きな臓器です。

🔹肝臓は生命活動を行うのに不可欠な働きをしている

① 代謝機能

食事から摂取した栄養を、体内で必要なエネルギーに変える機能

② 解毒作用

アルコール、アンモニア、薬など体にとって有害な物質をろ過し無害化する

③ エネルギーの貯蔵

脳に必要なエネルギー(グルコース)をいつでも供給できるように貯蔵

④ 胆汁の生成

消化酵素を作り、血中のコレステロール値を調整。脂質の消化吸収を助ける

肝臓が疲れると、

・慢性疲労

・便秘、下痢、

・食欲不振

・不眠

・耳鳴り、めまい、

・疲れ目

・首・肩のコリ

・腰痛

・ひざ痛、股関節痛など

さまざまな不調が起こります。

🔹肝臓が疲れる原因は

◎食べ過ぎ飲み過ぎ

◎悪い姿勢のまま長時間過ごす

つまり肝臓を疲れさせないためには

食生活や姿勢が大切なのですが

セルフケアとして

なんと

肝臓はマッサージができるのです!!

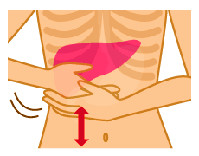

肝臓は皮膚を通して触ることのできる数少ない臓器です。

肝臓の位置は胃の上。肋骨に覆われていますが、全部ではなく、一部が肋骨の下部、みぞおちに出ています。

肝臓マッサージの方法は

「なでる」「押す」「温める」

だけです。

肝臓をなでる

右の肋骨のきわを、左右どちらかの手の人さし指から小指までの4本の指を使って30秒間、なでます。

肝臓を押す

両手を組み、右の肋骨の下半分をはさみ込み、組んだ手に力を入れたり抜いたりして、肋骨が少し動くくらいの強さで10秒間、押します。

肝臓を温める

疲れや冷えの強い人は、肝臓の位置に使い捨てカイロを貼って温めます。朝、服の上から貼り、夜の入浴前にはがすようにしましょう。※低温やけどに気をつけてくださいね。

肝臓は「血液のコントロールセンター」ともいわれ、血液の質を決めているのは肝臓です。

質がよければ体は健康、悪ければ病気になりやすくなります。

肝臓マッサージは、肝臓の血流を高めることで、働きを活発にさせ、

コリや不定愁訴にははもちろん、

疲労回復などにも効果的だと言われています。

とっても簡単な肝臓ケア

面倒な方はカイロを貼るだけでも効果がありますので、

お酒をよく飲む方や疲労感が強い方は

やってみてくださいね◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku