♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

改めて…呼吸って大事です。

呼吸は想像以上にすごいパワーがあります。

普段当たり前にしている呼吸ですが、

日々の習慣として唯一、神経を整えられるのが「呼吸」です。

🔹呼吸をコントロールすることで、脳は落ち着く

呼吸は、脳からの指令でコントロールされています。

普段無意識に行っている“代謝性呼吸”は脳幹でコントロールされ、

深呼吸のような自分の意志で行う“随意呼吸”は大脳皮質でコントロールしています。

そして、心の動きに左右される“情動呼吸”は扁桃体で生まれます。

つまり感情と情動呼吸は同じ脳から生まれているのです。

そして、

呼吸のリズムが脳内の電気活動を生みだし、それが記憶力に影響を与えていることが研究でわかっています。

鼻から息を吸うことは、感情を司る脳領域である扁桃体の電気活動を生み出し、

また息を吸うことは、記憶を司る海馬の活動も活性化させます。

そして

一息20秒ほどの深呼吸をすることで、

脳に「休んでいいんだぞ」という

指令を送るんだそうです。

1分間に3~4回のペースで深呼吸をすると、

リラックスしていることを示すα波が増加し、感情を司る大脳皮質の活動が弱まります。

深呼吸の仕方は、ゆっくり息を吸って、できるだけゆっくり、20秒くらいかけて吐いてみます。空気を全部出し切るイメージです。

またイライラしたり、不安があるときは

イコールブリージングという呼吸法で

神経のバランスが取れ、緊張しすぎない、ダラけすぎない、ほどよい精神状態に切り替わっていきます。

- 静かな場所に座って肩の力を抜く

- 4秒で息を吸う

- 4秒で息を吐く

私も最近呼吸が浅いと感じていて、改めて

呼吸の大切さを改めて感じたここ数日。

そもそも呼吸に使う筋肉が硬くなると、深く吸えず、吐けなくなってしまうので

まずは筋肉をほぐすことも大切です。

何だかやる気が出ない、感情が乱れる…そんな時は「深い呼吸」を思い出してみて下さいね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

首コリ解消の鍵「胸鎖乳突筋」の施術

昨日は「胸鎖乳突筋」というワードで奏のブログに辿り着いて来て頂いたお客様がいらっしゃいました。

とっても嬉しいことです♡

現代人に慢性化している「首コリ」

皆様が気になる首コリは

後ろ?側面?

もしくは両方でしょうか?

もし、やや前側であれば「胸鎖乳突筋」が硬くなっています。

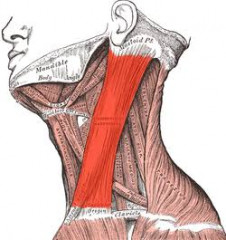

「胸鎖乳突筋」は

文字通り「胸骨」と「鎖骨」に繋がる筋肉で

首を回したり曲げたりする時に使う重要な筋肉です。

かつ

約5kgある人間の重たい頭部を支えているため、日常生活だけでも疲れやすいうえ、

スマホの使用により、首が傾き、

首の前側にある胸鎖乳突筋が引っ張られ、

より疲れてしまいます。

そして胸鎖乳突筋はちょっと特殊な筋肉で、物理的なストレス(頭を支えるなど)以外に、心理的不調・精神的ストレスでも筋肉を緊張させ、コリや痛みに繋がります。

心理的ストレスは内在的に「怒り」や「苦しみ」などの感情があり、

それを表面的な感情としてあらわす事ができない状況になると、 その感情を抑え込もうとすると無意識に奥歯を噛みしめるという行為になります。

この奥歯を「噛みしめる」動作が胸鎖乳突筋に影響します。

🔹胸鎖乳突筋が硬くなるとどんな症状が出る?

・頚部、顔面の浮腫み

・喉のイガイガ感、つまり感

・空咳

・微熱

・頚の傾き

・耳鳴り、耳の閉塞感

・胸の痛み

また気分の落ち込み、自律神経失調症、

原因のわからない不定愁訴が

実は胸鎖乳突筋のコリから来ている。

なんてこともあり得るのです。

🔹コリ解消!小顔効果もある胸鎖乳突筋セルフケア

1.楽な姿勢で座り、顔を右側に傾けます。左側の胸鎖乳突筋(点線ライン)を顎から鎖骨まで指先でなぞるように10回ほどマッサージ。左鎖骨には体のゴミ捨て場と言われる、体の老廃物が最後に集まるリンパ節があります。鎖骨から肩まで10回ほどマッサージしましょう。

2.胸鎖乳突筋を指で挟み、優しく揉みほぐすように顎から鎖骨まで5回ほどマッサージ。反対側も同様にマッサージしましょう。

昨日のお客様もそうでしたが、マッサージなどで

「首が辛い」と言っても、あまり首を圧してもらえない…ことが多いという声をよく聞きます。

なぜかというと

・首には大事な神経が通っているので強い刺激で痛めると、他のところもおかしくなる可能性があるので怖い

・うつ伏せだと、そもそも圧しにくい

・セラピストが胸鎖乳突筋が辛くないと、コリのポイントがわからない笑

などがあるからだと思います。

ということでセラピストとしても

首の施術は他の部位より難易度は高めです。

私自身も、新人の頃、1番苦戦し、練習したのが「首」かもしれません。

以前の店で担当のお客様がものすごい「首コリ」だった為、

あらゆる角度、持続加減、体重のかけ方など勉強させて頂きました。

そのおかげで「首」の施術は得意ですが、

やはり、あまり強い圧で圧すことはオススメしません。

筋肉は繊維状になっており、グリグリしたり強い刺激によって繊維が切れたり傷がついたりします。その傷を修復するときに筋肉は硬くなる性質があります。

マッサージされても

「感覚がない」方はこの強く圧しすぎて硬くなってしまった可能性があります。

他の場所も同じですが、基本的には「痛気持ちいい」もしくは「気持ちいい」圧で受けて頂くことで、脳もリラックスし、身体が緩みややすくなります。

また奏の施術で胸鎖乳突筋にアプローチするポイントは「横向き」施術です。

横向きになるとうつ伏せではできない角度で圧すことができるのです。

首以外にもお尻とか腿の裏、腰や肩甲骨も

横向きだと、力が抜けて、うつ伏せとは違った感覚を感じたり、細かいコリに触れたりできます。

そして胸鎖乳突筋はそこだけでなく、肩甲骨、鎖骨、腕、脇なども繋がっているため

そこをほぐすことも重要になってきます。

奏に初めて来て頂いた方には

「この部位を(筋肉)初めて圧された」

というお声をよく頂きますが、

「ここを圧して欲しい」箇所があれば

遠慮なくリクエストしてみてくださいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️🔽

心技体

スポーツの世界でよく「心技体」という言葉が使われます。

「心=精神」、「技=技術」、「体=体力」を表わしていて、武道やスポーツの世界では、3つが揃うことを最良としています。

スポーツでも、仕事でも、趣味でも

とっても大事なことだなって思います。

何かをする時

「技」(スキル)だけ磨いても、心と身体が整っていなければ、力は発揮できません。

どれかひとつでも整っていないと歯車が噛み合っていない、そう感じることがあると思います。

心技体という並びですが

体→心→技

なのかなって私は考えます。

技は練習や、努力で身につけるものですが

まずは「体」が資本です。

私は少し前まで「心」を整えること、

「技」を磨くことばかりしていたのですが

体のコンディションがベストじゃなくなった時、

全てが思うようにいかなくなり、

「体」を整えるのが先なんだと改めて感じました。

体が整うと、自然と気持ちも上がるし、パフォーマンスも上がり、

そして、そのことが結果的に

自分だけでなく周りの人にとっても良いことが広がるんだと思います。

全てはバランスと

そして「メリハリ」をつけることの大切さを実感したここ最近。

寒さもまだ続きますが、

体、大切にしてくださいね。

いつも本当にありがとうございます。

食欲がない、風邪をひきやすい…「亜鉛」が足りていない?

人は食べ物から栄養素を取り入れて、身体の機能がちゃんと働いています。

足りない栄養素について考えた時、ビタミンやカルシウムなとが思いつくと思いますが、

日本人に不足しがちな栄養素は

「亜鉛」

です。

疲れやすい

風邪をひきやすくなった

肌や髪が衰えてきた

食べ物を美味しく感じない、食欲がない…

亜鉛をチャージすることで解決できるかもしれません。

🔹亜鉛とは?

簡単に言うと亜鉛は味覚を正常に保つのに働き、

また皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素で、体の中に約2gあり、

骨、肝臓、腎臓、筋肉に存在します。

たんぱく質の合成や遺伝子情報を伝えるDNAの転写に関わっているため、細胞の生まれ変わりが活発なところでは亜鉛が必要とされます。

🔹主な6つの働き

1.細胞の新陳代謝を促す

細胞のDNAの複製、タンパク質の合成を促し、疲労回復や若さの維持に役立つ。

2.活性酸素を除去する(抗酸化力)

活性酸素を除去する酵素の働きを助け、細胞の老化やがん、生活習慣病を防ぐ。

3.免疫力を高める

免疫細胞の働きを助けて免疫力を高め、がんや脳梗塞を防ぐ。

4.骨を強くする

骨代謝に重要な役割を果たし、骨粗しょう症を防ぐ。

5.記憶力を高め、精神を安定させる

記憶や学習を司る脳の海馬などの働きを高め、うつ病や意欲の低下を防ぐ。

6.太りにくい体をつくる

血糖値の上昇を抑制して安定化させ、代謝を活性化することで太りにくくなる。糖尿病の予防にも。

🔹亜鉛が不足するのはなぜ?

・日本の土壌には亜鉛が少なく、そこで育つ野菜や穀物に含まれる亜鉛の量も少ない

・加工食品を食べる機会が増えた

加工食品には、リン酸塩やポリリン酸ナトリウムなど、亜鉛を体外に排出してしまう添加物が多く含まれているからです。

・ストレス

亜鉛は主に十二指腸で吸収されますが、十二指腸はストレスによるダメージを受けやすく、ストレスを受けると亜鉛の吸収率が低くなってしまいます。

🔹亜鉛不足になると?

・肌荒れや湿疹、皮膚炎、口内炎が起こりやすくなり、爪が割れやすくなる

・傷が治りにくい

・髪のコシがなくなり、抜け毛が増える

そして

倦怠感がひどい、一気に老け込んだ、イライラしやすい

など様々な不調に繋がります。

🔹亜鉛を多く含むもの

亜鉛=牡蠣のイメージですが

そのほか

あわび、たらばがに、するめ、豚レバー、牛肉、卵、チーズ、高野豆腐、納豆、えんどう豆、切干大根、アーモンド、落花生などにも多く含まれます。

私自身も実は先月あたりから「食べ物を美味しく感じない」ため食欲がなく、肌荒れもひどかったことから調べて「亜鉛不足」なのでは?ということが判明しました。

食品で補えない分はサプリでとっていますが、過剰摂取も良くないので、サプリを取るときは容量を守ってくださいね。

何か不調がある時

・水分不足

・血流が悪い

・体温が低い

・呼吸が浅い

・眠りが浅い

などのほか

足りない「栄養素」はないか?

ということを原因の選択肢のひとつとして考えると、案外解決してしまうこともあるかもしれません。

髪の毛の悩み、風邪をひきやすい、

倦怠感、食欲の無さ…

気になる方は「亜鉛」を意識してみてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

冬は「補陽温腎」

暖冬とは言え、寒い毎日。

冬は人も季節に合わせて体の機能が冬眠状態になり、エネルギー代謝が低下します。

これに「冷え」が加わると血流が悪くなり体温調整が出来にくくなり免疫力も下がってしまうのです。

東洋医学や薬膳で

冬は『補陽温腎』といい、腎臓を大事にすることが冬を元気に乗り切るために重要だと考えます。

エネルギーや熱のもととなる「陽[よう]」を補い、「腎[じん]」を温めるという意味です。

『冬』と『腎臓』は東洋医学の五行論に基づいて考えられています。

五行論とは自然界に存在する物資を

【木】【火】【土】【金】【水】に分類します。

五行(木、火、土、金、水)

季節(春、夏、長夏、秋、冬)

五情(怒、喜、思、悲、恐)

五臓(肝、心、脾、肺、腎)

六腑(胆、小腸、胃、大腸、膀胱)

て考えます。

【冬】は五行で5番目の【水】にあたり、

五臓の腎臓はこの【水】に属し、

"身体を循環する水分の代謝をしている"

ために、深く関係しているのです。

そして

五情の【恐】にも関わりがあるため、【腎】が弱ると不安や、恐れの感情が強くなると言われています。

五官(目、舌、口、鼻、耳)でいうと、腎は耳と関係しているので、恐れや不安の感情が強いと、

耳鳴りやめまいなどに繋がるという考え方です。

『腎』の不調による症状

♦むくみ

♦尿の減少

♦息切れ

♦呼吸困難

♦めまい

♦耳鳴り

♦骨がもろく、弱くなる

♦節々の痛み

♦抜け毛や薄毛

♦老けて見える

また、呼吸する時

腎に空気を取り込めないと、深い呼吸ができなくなるのです。

まずは食事から

五行で腎を補うのは、鹹味(塩辛いもの)

♦味噌

♦醤油

♦天然塩

♦アサリ

♦シジミ

♦牡蠣

♦昆布

♦ワカメ

血の巡りを良くし、体を温める食べ物

♦ネギ

♦玉ねぎ

♦生姜

♦ニンニク

♦にら

♦かぼちゃ

♦牛肉

♦羊肉

♦山椒

♦カレー粉

ツボでケア

足裏には、“湧泉”という腎に効くツボもあります。青竹踏みや、“湧泉”をマッサージするのもおすすめです。

そして何といっても冷えは腎の大敵です。

腎のある腰回りや、足元はしっかり温めましょう。

アロマで腎をケアすることも

♦ローズマリー 血行促進、発刊作用。疲労回復効果も。

♦レモングラス リフレッシュ、血行促進。

♦オレンジ 心と体が温まる香り。体の循環を良くします。

冬は腎が弱ることにより、様々な不調が出ます。

マッサージや温め、巡りを良くして

"補陽温腎"

意識してみてくださいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️🔽