♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

すごいツボシリーズ④頭の疲れ、モヤモヤ、イライラ解消ツボ

今日は久しぶりにすごいツボシリーズ!

その①https://izumi-kanade.com/info/3771304

その②https://izumi-kanade.com/info/3788348

その③https://izumi-kanade.com/info/3806275

ポカポカ陽気、GW前なのに緊急事態もあり

なんだか気分が晴れない…病気ほどではないけど、体調がすぐれない…

そんな方も多いかもしれません。

実はイギリスでは

鬱などを含めたメンタルの悩みに

注目を集めているのが鍼治療なんだとか。

🔹鍼でなぜ、メンタルの症状が改善するのか?

鍼によって、脳にも変化が起きることが、最新の研究でわかりつつあります。

脳の血流量、特に前頭葉で大きく改善し

脳活動が活発に炎症物質を減らしたことが、脳の神経細胞の活動を活性化するのでは?と言われています。

あまり聞いたことがないかもですが

気を上げて脳の疲労を解消するツボ

「脳清」

「脳清(のうせい)」というツボは字のごとく思考をクリアにするツボで頭脳労働による疲労回復にはもってこい。

頭のツボなのになぜに足にあるのか?というと…

そもそもツボとは気のエネルギーラインである経絡上に存在するもので

かけ離れた場所でも経絡によって繫がっているから効果が期待できます。

これを「奇穴」といい、脳清も脳の特効穴である奇穴で頭に気を上げて脳を活性化する効果があります。

物忘れなどにも…

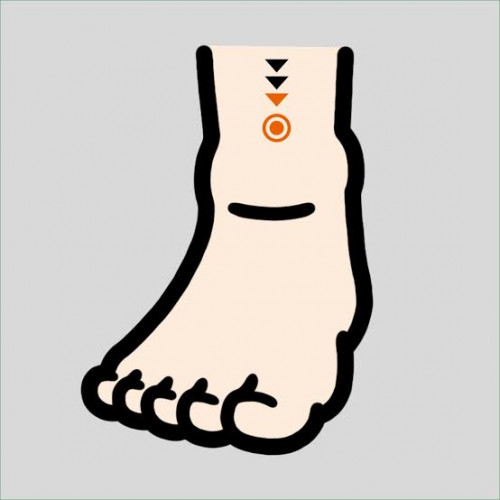

足関節前面のしわの中央、腱の外側のへこんだ部分の

から上へ指3本分

指を押し当てて痛みを感じたら、そこがツボ。親指の腹で15秒程度垂直方向に圧迫します。

仕事前に脳を活性化、仕事後に疲れを取るのも◎

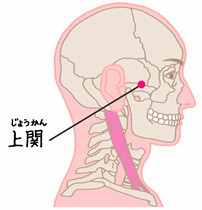

これに対して、感情面での疲れの回復に有効なのが「上関(じょうかん)」というツボ。

イライラ、モヤモヤなどの気持ちを落ち着かせるようなときに…

ストレスが溜まると末梢の血流が妨げられ、手足が冷たくなりがちですが「上関」は指先の血流を促すツボでもあり、

その他にも、目の疲れ、耳鳴り、頭痛や歯の痛みの改善の効果も。

耳の前と目の間を探っていくと弓状の出っ張った骨があり、その骨の上側にある凹んだ部分。

本来、この部分は凹んでいるが、ストレスがかかりすぎると逆に出っ張ってしまうこともあるんだとか。

リフレッシュができにくい時期ですが

上手にストレス解消法をみつけたいものですね。

ご予約はこちらから💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

シークレットキャンペーンしてます

🔽🔽

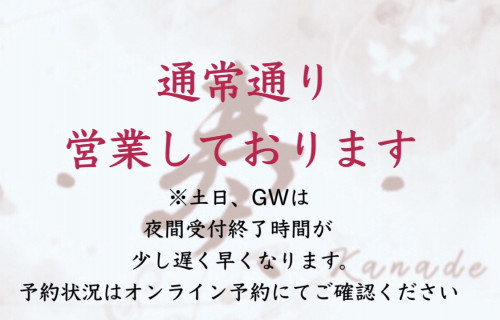

緊急事態宣言中の営業

4/25〜5/11も

通常通り営業致します。

※土日、ゴールデンウィーク中は営業時間を22:00までとさせて頂きます。

最終受付:120分20:00 ・90分20:30

60分21:00

4月のお疲れが溜まる頃…

リフレッシュできることが限られますが

この季節こそ、体を温め、血流を良くし

お身体を労ってあげてくださいね。

お辛い時はあまり無理をせず

ご来店頂けたらと思います。

一日でも早く

事態が収束することを願い…

どうか御自愛のもと

日々をお過ごし下さい。

いつも本当にありがとうございます。

・奏・いずみ

体の痛み、コリと内臓の疲れの関係【③胃】

引き続き、内臓の疲れとコリの関係、

今日は【胃】です。

内臓疲れの中で一番影響を受けているかもしれません。

背中にある胃の反射区が凝ることと

胃が疲れると内臓が下に下がるため、それを支える肩に負担が掛かります。

また脳神経の1つ迷走神経と呼ばれる神経は主に食道や胃、腸などを支配しており

解剖学的に頭→首・肩→胃と繋がっています。

つまり胃が疲れてくると、肩首などに不調をきたすということです。

胃が緊張状態で縮こまってしまうと

首の胸鎖乳突筋という筋肉が緊張し

この筋肉は頭痛とも関係します。

実は寝違えなども暴飲暴食や胃が疲れている時に起こりやすいという説もあります。

専門用語で内臓-体性反射というのがあり、

内臓の不調や変化が体表(皮膚、筋肉)の緊張やを引き起こし、

食べすぎると背中が張るのは、このためです。

🔹胃が疲れる原因

・あまり噛んで食べない

・甘いもの、脂っこいものを毎日食べる

・唐辛子などの刺激物を好んで食べる

・お酒やタバコを吸う

・ストレスがたまりやすい

・言いたい事を我慢してしまう

・常に不安感がある

🔹胃を労るセルフケア

ツボ圧しは"足三厘"が有効

詳しくはhttps://izumi-kanade.com/info/3771304

そして

「ゆる断食」

全食抜くのは辛いのと、リスクも高いですが

一食だけ抜く(夕飯がオススメ)だけでも

胃腸の疲れを取り、老廃物を出すことができるとか。

実は断食には心を静める作用もあり、リラックスを示す脳波(α波)が増えて、ゆったりと落ち着いた気分になる効果も。

また空腹になると、胃腸の大掃除ホルモン「モチリン」が分泌され、老廃物をきれいにしてくれます。おなかがグーッと鳴るのは、掃除が進んでいるサインです。

特にオススメなのが

間欠的ファスティング

簡単に言うと

1日のうち8時間であれば何を食べてもOKで

16時間食べない時間を作ります。

最後に食べ物を口にしてから10時間が経つと、肝臓に蓄えられた糖がなくなって脂肪が分解されエネルギーとして使われ、

さらに空腹が16時間続くと“オートファジー”(人体の古くなった細胞を、内側から新しく生まれ変わらせる仕組み)が働きます。

自食作用とも呼ばれ、壊れた細胞をお掃除してくれる作用です。

オートファジーは、体や細胞が

ストレスを受けても生き残れるよう

体内に組み込まれたシステムで

飢餓状態になったときこそ働きが

活発化するのだとか。

16時間食べない時間を作るということは

例えば

昼の12時から夜の8時には

昼ご飯と晩御飯を済ませ、

夜の8時以降、翌日の12時まで何も食べなければ良いということです。

(水分はOKです)

ダイエット目的でなくても、頭がスッキリしたり、コリや不調改善にもなります。

ちなみに私もゆる断食中ですが体の調子がとても良く、

お手頃かつ良い酵素を見つけ、大量にあるのでサロンでも購入可能になりました★

ゴールデンウィークですが

夜外食がしにくかったり

あまり動けない生活が続きますので、

これを機に胃腸を元気にすることで、体の中からリセットできるかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

体の痛み、コリと内臓の疲れの関係【②肝臓】

昨日に引き続き、内臓の疲れとコリについて。

今日は【肝臓編】です。

右肩ばかり凝る..

という方は肝臓の疲れが影響していることも…

【疲れやすい、目がかすむ、爪のトラブルは「肝臓疲労】

肝臓は右わき腹の肋骨内側にあり、人間の体の中で一番大きな臓器です。

肝臓が疲れると、体内の毒素を分解できず、代謝機能も落ちるために、エネルギーを作ることが出来ず、疲れやすい身体に…

肝臓の変調は「目」と「爪」に表れ、

目がかすんだり、

爪は縦に線が入ったりボコボコしたりします。

これは栄養のある血液が目や爪に行きわたらない事が原因で起こります。

そのほか

・イライラ、気分の落ち込み

・決断力がない、緊張しやすい

・ドライアイ

・顔の筋肉がピクピクする

・食いしばりであごに力が入る

・首・肩・背中が張りやすい

🔹肝臓の働き

・代謝

・胆汁の生成・分泌

・エネルギーの貯蔵

・血液を貯めたり、血液量の調整=

「蔵血(ぞうけつ)作用」と

・自律神経系の働きに似て全身に気を巡らせる=「疏泄(そせつ)作用」

🔹肝臓が疲れる原因は主に、

・アルコール

・食べ過ぎ

・運動不足

・睡眠不足

・ストレス

東洋医学では「肝」が一番、精神的なストレスを受けると考えられています。

「肝臓」をいたわる上でポイントは、

「肝」の興奮を抑える

「肝」の血を補うこと

おススメの食材は次のようなものです。

① 肝臓の働きをたすけてくれるもの:ねぎ、空心菜、紫蘇、しょうが、ミント、なつめなど

② 熱を抑えてくれる:セロリ、トマト、菊花、ハマグリ、アワビ、ゴーヤなど

🍀肝臓もマッサージできる!?セルフケア

肝臓マッサージは

「さする」「なでる」「押す」だけて1分くらいで終わります。

肝臓をさすることで、肝臓に血液を集め、血液の出し入れをよくします。

なでることで、肝臓に集まった血液を温めます。そして、押すことで、肝臓内の温まった血液を、全身に送り届けるのです。

この刺激だけでも肝臓の疲労回復につながり、活性化すると言われます。

❶肝臓をさする

右の肋骨のきわに左右どちらかの手のひらを当てて、心地よい程度の強さで20秒間さする。

❷肝臓をなでる

右の肋骨のきわを、左右どちらかの手の人さし指から小指までの4本の指を使って30秒間、なで回す。

❸肝臓を押す

両手を組み、右の肋骨の下半分をはさみ込む。

・肝臓を温めるのも◎

肝臓さすりができない人や冷えの強い人は、肝臓の位置に使い捨てカイロを貼って温める。朝、服の上から貼り、夜の入浴前にはがす。1日おきに行う。

治療院などでコリに使う塗り薬には、『ヘパリン類似物質』という血流をよくする成分が含まれています。

ヘパリンは肝臓で作られ、血液が固まるのを抑制する作用があります。

肝臓の働きをよくして、ヘパリンの生成力を高めれば、より多くのヘパリンが肩や腰に届き、体内から治療効果を高められると考えられます。

奏では直接肝臓を触ることはしませんが…

反射区を刺激する足裏マッサージがオススメです。

肝臓を労り、肝臓が元気になることで

疲れにくい、コリにくい体に近づけるかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

体の痛み、コリと内臓の疲れの関係【①腎臓】

コリや体の痛みを感じる時、

「筋肉の問題」だと思っているかもしれません。

でも実は、筋肉だけではなく「内臓の疲れ」も関係しています。

今日は腎臓について。

【むくみ、白髪、爪がもろい、耳が聞こえにくい…は腎臓疲れ】

腎臓はそら豆の様な形でわき腹と背骨の中間あたりの場所にあります。ちょうど腰が痛い時にとんとんと叩く場所をイメージしてください。

この辺りが痛む時は腎臓が疲れているかもしれません。

東洋医学では体の成長やホルモンや泌尿器系、生殖器系、免疫系などに関わる

エネルギーのことを「腎気(じんき)」と呼びます。

「腎気」は冷えの影響を受けやすく、その状態が続くと、さまざまな不調を招くことに。

腎臓が疲れると、

むくみが出やすくなったり

息苦しい、頭がぼんやりする、肩こり

「髪」と「耳」に表れると言われています。

これは腎が持つ蔵精作用が低下するためです。

【蔵精作用】とは

生殖機能と発育成長を担う、生命活動のエネルギー源とされています。

また腎臓の疲労は免疫力も低下させます。

腎臓の主な機能

・老廃物の排出

・血圧、水分量の調節

・ビタミンDの活性化

・赤血球を作る働きを助ける

【納気作用】

といって肺と協力して呼吸に関係する働きもしています。

腎臓が疲れる主な原因は、

・睡眠不足

・ストレス

・強すぎる薬

・塩分過多

🔹腎を労るには

牛乳やチーズなどの乳製品は、もともと日本人が食べていた物ではなく日本人の多くは乳製品を十分に消化できないと言われます。

食べ物は、消化できなければ毒素となって体にたまります。

砂糖も体の中に水を引きとめるので、むくみの原因になります。

このように腎の負担になる食品を避けたうえで、腎を補う食品をとることが大切です。

❶黒い食品

腎と相性のよい色が黒です。黒い食品は腎のエネルギーを補充します

(黒豆、アズキ、黒米、黒ゴマ、キクラゲのほか、コンブ、ヒジキ、ワカメなどの海藻類)アズキは利尿作用が強く、腎臓の負担を軽減してくれます。

❷ネバネバ系の根菜類

ヤマイモ、サトイモ、レンコンのようなネバネバ系の根菜類も腎精の補充に優れ

特にヤマイモは、腎だけでなく、消化吸収をつかさどる脾も強化します。脾は、食べ物から作ったエネルギーを腎に補充し、腎精の補充を助けます。

❸ナッツ類

アーモンドやクルミなどのナッツ類。

🔹腎臓セルフケア

・腎臓の足ツボ

腎臓のツボは、指を除いた足裏の長さのちょうど真ん中にあります。ここに手の親指の第1関節から上を真横に当て、3秒押して離すを繰り返します。(これを10回)

🔹自分でできる腎マッサージのやり方

(1)両手の指の第1・第2関節だけを曲げ、おへそのすぐ横にぐっと押し当てる。両手をグリグリ上下に動かしもみほぐす。同様に指2本分外側をもみほぐす。さらに手を外側に移動させ、脇腹の中央をもみほぐす

(2)両手握りこぶしを脇腹中央から背中へと移動させ、第3関節で腰の筋肉を左右にグリグリともみほぐす

日常で特に注意したいことは塩分の取りすぎ、睡眠不足です。

腎臓の疲れが取れると、むくみや疲れが出にくくなったり、肌や髪がキレイになるかもしれません。

「腎活」してみませんか?

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku