♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

今年もよろしくお願いいたします

あけましておめでとうございます。

東京は天気が良く、空が真っ青で清々しい元旦の朝です。

今日だけは目覚ましをかけずに、めいっぱい寝よう!

と決めて寝たのに

結局いつもと同じ時間に目が覚めてしまいました笑

昨日の夜、仕事を終えてホッといといきつきながら

「ここまで続けてきてよかったなぁ」

と改めて思っていました。

わたしの中で漠然と今年は何となく…転機な年な気がするのですが

だからこそ初心に戻って、新しい気持ちで頑張りたいと思います。

心理学で

「フレッシュスタート効果」というものがあり

人は、年明けなど「新しいサイクルの始め」を意識すると意欲が高まり

その結果、面倒なことも積極的に挑戦できるんだとか。

元旦、誕生日、月初などに目標を決めると達成する確率が高まるという研究結果があり

中でも元旦が一番!紙に書くのがベストだそうです。

やりたいことを後回しにしていると

できなくなってしまうこともあると知ったこの数年、

思い立ったら、吉日

です笑

何だか気になる

何だか行ってみたい

何だか会ってみたい

は何がのサインであり

そして、

何だかいつもと違う...何だかちょっと変…

そういったちょっとした体の声も

無視せず、向き合う

ということはとても大切なことかもしれません。

今年もどうぞよろしくお願い致します。

皆様にとって健康で素敵な年になりますように◟̆◞̆

いつも本当にありがとうございます。

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

一年間ありがとうございました

大晦日ですね。

どんな一年だったでしょうか?

わたしの2021年は、特に何もしていないけど

風のように過ぎた

そんな感じでした笑

でも以前まで

何かとても嬉しいことや、素敵なことがあったから

良い年だった、良い日だった

そんな風に思っていたような気がしますが

特別なことがなくても、穏やかに

そして健康に過ごせることが

幸せなのかもしれない…

と思います。

独立して以来、もっと前から

わたしはいつも答えや正解を探していたような気がします。

何が正解かわからない

何が良いのかわからない

そんなもどかしさみたいなものを常に持ちながら

誰かに、何かに答えを教えてもらいたいと思っていたけれど、

2020年、あるできごとをきっかけに

わたしの中で、ずっと探していた何かがわかったような気がして、

それからずっと気持ちは外側に行かず内側に向いていました。

一見、辛い出来事でしたが

本当に大切にしたかったものに気づくキッカケでした。

同時にコロナもあったので

「失って気づく」なんて言われるけど

当たり前にある、いると思っているものや人は

とても有難いのだということ

目の前のこと、今を大切にしようと思ったこと

そして

答えは自分の中にあるということ

答えといっても

そもそも、正解なんてなくて

正解を求めるから、不正解が出てくるのであり

きっと起きていることが答えなのだと。

それから

自分の中で大事にしたいもの、失いたくないもの

は何か

必要のないことに無駄なエネルギーを使うより

大切なものにエネルギーを使おう

と思うようになれたことで

辛かった出来事にも、あのことがあったおかげで…

とやっと腑に落とすことができました。

生きていると、本当に色々なことがありますが

大きなことを乗り越えられた時は

必ず成長をして、自信につなげていくことができるのだと信じています。

今年も緊急事態やら何やら変化が激しく

想定もしなかったことが、たった数ヶ月でビュンビュンと起こる世の中、

だけど

そんな中でどこに意識や目を向けるかって大事だなと思います。

ネガティブな面に意識を向ければ

どんどん引き込まれていくし

ポジティブな面に意識を向ければ

小さくても楽しみや喜びを見つけられることもあります。

コロナが流行ってから、

より健康に意識を向ける人も増え

健康のために、ヨガやランニングなどをするようになり、それにより心、メンタルが変わった

という話もよく聞きますが

やはり「体は資本」であり

体が健康であるから、

楽しめるし、喜べるのかもしれません。

最期に

今年もたくさんの人とのご縁がありました。

人生は

誰と、何と、いつどこで出会うか

のご縁によって変わっていくのだと思っていますが

今年、奏を見つけてくださった方が

「ここ、秘密基地みたいだよね」

と何気なく仰った言葉が

何だかとても嬉しかった、ということがありました。

秘密基地…

わたしは奏をずっとそんなサロンにしたかったのかもしれないと…

小さなサロンですが

何となくホッとできる場所

そんな奏でありたいと思いますので

これからもよろしくお願い致します。

今年一年、本当にありがとうございました。

良いお年をお迎えください。

一月のクーポンもオンラインにアップしております★

ご予約はこちらから🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

対症療法・根本療法

治療の世界には

対症療法 と根本療法 があります。

症状を抑えるためにするのが対症療法

その症状の原因を取り除き根本から治す根本療法

例えば、頭が痛いときに飲む頭痛薬は対症療法で

あくまで痛みを抑えるだけであって

根本的には解決していないので、また繰り返してしまうことが多いのです。

そしてある意味

ストレスが溜まったり、イライラしている時に

お酒や食べ物、買い物に走ってしまうのも

心の傷を埋めるための対症療法なのかもしれません。

一時的にすっきりしたり、楽になる

その癒しはあくまでも「対症療法的」であり

本当はきちんと根本療法をすることが大切なのだと

改めて思うようになりました。

体の不調や痛みは

心の傷を癒すことで改善することもあったり

心の不調は

体の内側から変えることで改善することもあったりします。

私にとって施術をなるべく根本療法に近づけることが、独立してからのテーマではありますが

やはり答えはないものだと思っています。

体に良いものを食べる、環境を整える、ストレスをなくす

ことは、やはり本人でなくてはできないからです。

外側からの【癒し】はとても大切です。

そして【自分で自分を満たす】ということも

大切です。

自分を満たすには、まず

・美しいものを見る、触れる

・体をリラックスさせる

できるだけ、常に

「今、本当にしたいことは何だろう」と自問し、

できる限り、それを実行すること

対症療法ではなく

根本療法を見つける

体にとっても、心にとっても大切なことだと

思います。

大晦日、空きわずかあります。

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

冬は【魔女の一撃】に注意!

12月は

ぎっくり腰、その一歩手前…という方が多くなります。

正式には急性腰痛といいますが

その激しい痛みから“魔女の一撃”ともよばれています。

なぜ寒い時期に起こりやすくなるのかは

簡単にいうと

ぎっくり腰は“腰の筋肉の貧血”で

腰椎の周囲のじん帯と軟骨に新鮮な血液が届いておらず、貧血(血行不良)をおこしてひきつるから痛みが生じ、

これにはからだの冷えや寒さが大きく関係しています。

特に寒い時期はからだが冷えやすくなるので、体はこわばり、血管自体も収縮してしまいます。

さらに血管も細くなって血液に十分に栄養素を届けられないのです。

そして、実は腸内環境の乱れもぎっくり腰を引き起こす原因にもなるんだとか。

腸内環境が悪いと大腸を守っている大腰筋という腰椎に付着する筋肉が固まってしまうそうで

それにより腰椎の動きを悪くするだけでなく、大腰筋の負担が全て腰椎に直結します。

大腰筋は座っているときの姿勢の保持、立ち上がる時や歩く時に働く筋肉で

普通に生活しているだけでもかなりの負担がかかっています。

年末年始は気温が下がり、さらに、大掃除などふだんやらないような作業も発生したり、暴飲暴食で腸内環境が乱れやすいため

ぎっくり腰要因が満載なのですね。。

なってからでは遅い、ぎっくり腰は

なる前の予防がとても大切です。

まずはからだを冷やさないことと

そして血行促進と筋肉をほぐすことがポイントです。

お風呂はシャワーなどで簡単に済まさず、一日の終わりには半身浴などゆっくりお風呂でリラックスしてからだを芯からあたためて血液循環をよくしてあげましょう。

魔女の一撃と言われるくらいなので

突然きます。

だからこそ、

ちょっとした痛み、不調や疲労感は見逃さずに

その都度ケアしてあげることが大切です。

ちなみに…

ぎっくり腰になってしまった場合は

保険治療ができる整骨院に行かれてください。

ぎっくり腰の手前の方は

奏でも対応可能です。

年末の腰痛、肩こり…ご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

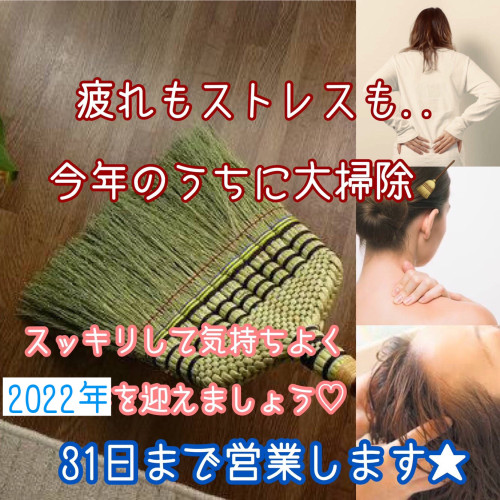

12月クーポン★師走の疲労リセット

今年もわずかですが

一気に寒くなり、忙しさと相まってお疲れも溜まる時期かと思います。

今年は世の中の変化がめまぐるしく

ここまで色々な変化に対応しながら

心も体も思っている以上に

疲れや緊張を感じているかもしれません。

免疫力を高めるためにも

気持ちが元気であるためにも

食事や呼吸、睡眠などの

内側からのケアと

時には外側からのケアも大切です。

疲れは蓄積する前に...

クーポンはお客様ひとりひとりの状態に合わせて

指圧、オイルフット、ドライヘッドスパ、

お顔、ハンドマッサージ、ストレッチ…

組み合わせ自由です。

(※アクセスバーズ、全身アロマは組み合わせ不可)

コリが辛い

呼吸が浅い、

眠りが浅い、

体がだるい、やる気が出ない、

目が疲れている、

気持ちをリセットしたい…

とにかく疲れている方は

お任せください。

当サロンは

「今、行きたい」辛い時き駆け込んで頂けるよう直前予約が可能です♡5分前でも…★

少しでもホッとリラックスできる

場所であれたらと思いますので

12月もよろしくお願い致します🤲

いつもありがとうございます😊

ご予約はこちらから

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

表参道徒歩2分、当日の急なご予約、男性も歓迎★

指圧ベースのマッサージ、ドライベッドスパ、リフレクソロジー、肩甲骨はがし、脳デトックス…オーダーメイド整体

◆クレジットカード、PayPay、LINE Pay利用可