♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

溜め込んだ【感情】が身体に宿る

私は少し前から【感情】というものが、

筋肉のコリや痛みと深い繋がりがあり、

どうすれば解放できるのかということを模索しています。

東洋医学では

感情と内臓は密接に関係し

感情か病気にの1つの原因になると考えられてきました。

また、悲しい、寂しい、つらい、などネガティブな泣きたくなるような感情を感じても

表現しないで、ぐっとこらえてしまうことで

感情はエネルギーなので抑圧されると身体の中に溜まっていきます。

それを感じて(自覚して)もらうために、外部の刺激(過去と同じような状況や言葉など)に反応して心がザワザワと反応するのです。

感情エネルギーの抑圧 → 心の緊張・内臓が傷つく→ 自律神経がバランスを崩す→ 筋肉の緊張や血管の収縮(りきみ)による血流不足 → 部位のコリや痛み

過剰なストレス、無意識に抑圧して溜めこんだ感情などの負の感情(エネルギー)が過多になると、それが宿っている内臓が傷つき、不調が出ます。

身体のこりをほぐしても、大元の感情が癒されていないので、また元に戻ってしまうそうです。

感情や気持ちは【気】=身体を流れるエネルギーで本来り生きていく上で自然に湧いてくる必要なものなのです。

つい怒りや悲しみなどを"悪いもの”と捉え、

避けて無かったことして見ないようにする傾向があります。

怒、喜、思、悲、憂、恐、驚の臓器に宿る

7つの感情を七情といい

肝=怒 (自律神経系)

怒り過ぎると気が上がりすぎて肝を傷め、肝が弱まっているとイライラして怒りっぽくなります。

心=喜 (循環器系、脳の働き)

喜びは気を緩ませますが、高ぶった状態が続くと心に負担がかかり、心が痛むと精神が不安定になります。

脾=思 (消化器系)

思いは過ぎると気がかたくなり、脾が弱ると小さなことに思い悩み、思い込みが激しくなって頑固になります。

肺=憂、悲 (呼吸器系)

深い悲しみを抱え続けると気が落ちて憂鬱になり、肺が弱まると呼吸が浅くなり気持ちを塞ぎ込みやすくなります。

腎=恐、驚 (生殖器系、ホルモン系)

恐れは気を下げ、気を乱し腎を痛め、腎が弱まると小さなことに不安を感じやすくなります。

普段感じやすい感情があればその五臓が疲れている、もしくは体質的に弱い

逆に言うと、その感情を抑えすぎて、その臓器が弱るとも考えられます。

怒り⇆優しさ、憎しみ⇆許し、頑固さ⇆おおらかさ、悲しみ⇆勇気、不安⇆安らぎ

心(感情)は常に変化するものであり表裏一体です。

でも感情の抑圧=気の滞りは身体に現れ、無自覚のうちに筋肉もカチカチになり

張りや、緊張、冷えといった症状としても現れます。

感情の解放には運動やヨガや瞑想が推奨されますが

あるサイトで【温泉で感情を解放する】というものがありました。

温度の力を借りて、交感神経を休め、

副交感神経を優位にして、身体の緊張をほどく

ことがポイントだと言います。

特にリラックスして大腰筋や呼吸の時に動く筋肉、横隔膜などを緩めることで過去に辛かった思いや感情が出てきたり、イメージが湧いてくることもあるかもしれませんが

悲しかった、寂しかった、辛かった…

出てきた感情や感覚を否定せずにそのままに感じ、

この感じるということが感情エネルギーの解放になるのだそうです。

感じたまましばらくじっと留まっていると、その感情や感覚が変化し、感情が解放され、身体のコリがほぐれて、心身共に楽になっていく…とのこと。

つまり、見ないようにして抑圧したから溜まってしまったということです。

「心と身体はつながっている(心身一如)」ので、

感情の抑圧は、身体、筋肉、細胞にも蓄積されていきます。

これが取れない痛みの原因だと考えます。

私はこの1年ほど、実はお風呂やサウナにハマっているのですが、驚くほど心が安定するようになりました笑

他にもアロマやタッピングという手法など、色々なことを試しましたが

まずは筋肉の収縮、弛緩を利用し

身体の内側から緩めてあげること、

感情の抑圧に気づき未消化なエネルギーを発散させてあげることで

時間差があっても、スッキリするのだと言われます。

人の心に触れることは、しっかり学ばずに

容易にはできないと私は考えていますが

体が緩むことで、心が緩む

のは確かなことで

その体が緩む方法が

それがヨガなのか、ストレッチ、ランニング、ジムでの運動、お風呂…なのか、自分にあったものは何なのかを

見つけることが大切なのかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

肩こりや偏頭痛の意外な原因は…

お客様のなかには

偏頭痛で悩まれている方が結構いらっしゃいます。

偏頭痛のこれといった原因は明らかにされていませんが、

ストレス、寝不足、女性ホルモンの変動、空腹、疲労、光や音の強い刺激やチーズやワインなど特定の食べ物や薬などが刺激となる場合もあります。

そして偏頭痛だけで頑固な肩こりの気付きにくい

原因のひとつとして

「斜視・斜位」

が考えられます。

ふつう、ものを見るときには、右目も左目も両方の目が、見ようとするものの方向に向いていますが

片方の目が見ようとするものを見ていても

もう片方の目が目標と違う方向を向く場合があります。 これを斜視といい

物を見るときには視線が一致するものの 見る対象がない場合(ボーとしているときなど)に、左右の眼が別々の方角を向いてしまうものを斜位といいます。

眼の筋肉のバランスがくずれるため

正常な目の人と比べ、モノを見るときに強い緊張状態があり、眼精疲労や原因不明の頭痛・肩コリに悩まされることがあります。

実は目の周りの筋肉には大きく分けて上下左右斜めに6つの筋肉が存在し、これら6つ(両眼なら12コですね)の筋肉を使って、モノを見るときに目を寄せたりしながら

6つの筋肉のチームワークによって、私たちはモノを正確にとらえることができるのです。

誰にでも若干の斜視や斜位はあるそうですが

ズレが大きいほど、体や脳に負担がかかります。

普段は脳が眼の周りの筋肉や表情筋に命令を出し、

無意識に頑張って映像がダブらないようにしていて

眼の筋肉や脳が頑張れば頑張るほど、脳や自律神経、体に与える影響が大きいのです。

この斜視、斜位の原因は

遺伝、片目の視力低下、骨格などの歪み、身体的・精神的ストレスなど様々ですが

最近はスマホやゲーム機の過剰使用が原因のる

スマホ斜視が増えているそうです。

症状が大きい斜視、斜位の治療法としては、手術や眼鏡での矯正になりますが

目の機能を鍛えるなどのトレーニング方法もあります。

自宅でできる簡単なトレーニングとしては、目の周りの筋肉を動かす方法で

上下左右をそれぞれ5秒間見続けたり、目をぐるぐる回したりすることも有効であるそうです。

調べていたら、スマホが原因になるのに何だか矛盾も感じますが、

斜視専用のアプリもありました笑

眼は想像以上に重要であるとともに、

体や脳に大きく影響します。

便利なデジタル時代だからこそ、

目を労ることに目を向けることも大切なのかもしれません。

目の疲れ…ご相談ください。

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

表参道徒歩2分、当日の急なご予約、男性も歓迎★

指圧ベースのマッサージ、ドライベッドスパ、リフレクソロジー、肩甲骨はがし、脳デトックス…オーダーメイド整体

◆クレジットカード、PayPay、LINE Pay利用可

【人混みで疲れてしまう】理由は...

10月以降、なぜかいつもと違う疲れを感じる...

という方がいたり

人が多いところに行くとグッタリする

そんなお声も多いですし、もしかしたら

気づいていないけど、原因不明の疲れを感じている方もいるかもしれません。

緊急事態が開けて、明らかに街に人が増えました。

以前は当たり前だったことですが、1年半も人混みから離れていたので、繁華街の人の多さに圧倒されることもあります。

「人混みに行くと疲れる」理由のひとつは

頭の中の情報処理が関係します。

人間には無意識に人の動きや物音などの外部の刺激に注意が向く働きを持っています。

人がたくさんいて、それぞれ色んな方向へ歩いたり、誰かとしゃべっていたり…の刺激が、目や耳を通して、頭の中にたくさん入ってきます。

実は人は「人の顔」を見るという行動を無意識にしていて、人混みの中で行き交う人の顔を確認し

視覚を酷使しています。

人混みが大丈夫な方はほとんど他人の顔を見ていないそうです。

繁華街の広告の看板や、ショッピングウィンドウ、騒音など人の顔以外にも、目や耳に飛び込んでくる情報量が多くなります。

そして無意識下ではその不要な刺激が入らないよう抑え、目的に注意を向け続けようとしています。

つまり人が多ければ多いほど、刺激や情報が多くなり、頭のバッテリーを消費し消耗してしまうことが、「疲れ」の原因になります。

どちらかというと体の疲れというよりは、

頭が疲れているという感覚かもしれません。

またソーシャルディスタンスという言葉が普通になりましたが

人には、パーソナルスペースというものがあり、自分のカラダに対して、他人にこれ以上近づいてほしくないという範囲があります。

その広さの度合いそれぞれ異なりま

人混みの中では、そのパーソナルスペースの範囲を超えることが多々あり、当然ストレスを感じることになります。

視覚や聴覚、嗅覚などがもともと敏感な方は

この多すぎる刺激や情報によって疲れやすくなります。

敏感な方はサングラスをかけたり、騒音が多い場所では歌詞がない好きな音楽をイヤホンで流すことがオススメです。

そして、SNSやメールのやりとりは

相手の顔が見えないので、相手の心境などを想像したりするため(これも無意識です)

頭のバッテリーを消耗させます。

私はこの2ヶ月ほど

世の中に反して、人が少ない時間、場所を狙って行動し

そして情報はなるべく自分の好きなこと、興味があることだけに絞るようにしています。

頭のバッテリー不足の回復には

はなるべく自然があるところで、スマホなどを見ず、リラックスすることが効果的です。

とれない頭の疲れ、目の疲れ…ご相談ください。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

ストレス冷え

いよいよ冬!というような空気になってきました。

「いつも不調がある」「肩こりが治らない」など

何かしらの不調は

【冷え】から来ていることも多いです。

さらに最近は、「ストレスによる冷え」

=ストレス冷え

を感じる、もしくはストレス冷えだけど気づいていない人

が増えているそうです。

ストレスを抱えていると、自律神経のバランスの乱れをまねき、血液循環がうまくいかなくなります。

血流は自律神経によって調節されていますが、体に何らかのストレスがかかると、交感神経が緊張し、末梢血管が収縮して血行不良となり、冷えの症状がでてくるというメカニズムです。

そもそも

ストレスをなくす

ということは難しいかもしれません。

性格によってストレスを感じやすい、感じにくいも違います。

実はストレス自体は悪いものではなく、良い意味での刺激になる場合もあります。

ただ「ストレスをためない」ということがポイントで上手に気分転換し、自分なりの解消法を見つけることが大切なのかもしれません。

そしてストレスがかかると冷える

とは反対に

意識的に温めることで、心の緊張もほぐしリラックスできる

ということも言えます。

体を温めると副交感神経が優位になるため、全身がリラックスし

また、体温が上がることで、消化器官や腸内環境を整えるための酵素が働きやすくなり、消化吸収がスムーズに行われ、細胞の活性化にもつながります。

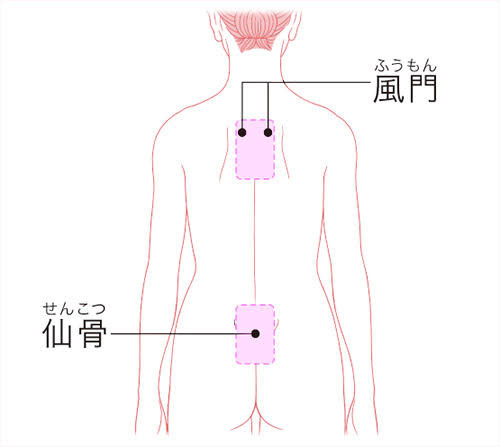

温めるべき場所は

①仙骨

仙骨は体の中でも最も効果的に副交感神経を刺激できる場所だとされ

仙骨周辺は筋肉や脂肪がつきにくく、骨に熱が伝わりやすいので、仙骨を温めると効果的に坐骨神経から副交感神経を刺激しリラックスすることができます。

また、腹大動脈や周りの血管が温められることで血流も促進し、冷えの解消のほか

栄養や酸素も全身にいきわたりやすくなり、細胞の活性化も促せます。

②背骨

背骨は生きるために大切な役割を、驚くほど担っています。

背骨が歪むと脊髄が歪み、情報伝達がうまくいかなくなります。

背骨を中心に体の深部を温めることで、左前頭前野に有意に働きかけることがわかっており

前頭前野というのは、学習力・集中力・記憶力に関わっている部分なので、学習意欲を高めたり、記憶力を高めたりするためにも「温活」は有効だそう。

「前頭前野」が活性化する

- 考える

- アイディアを生み出す

- 記憶する

- 判断する

- 学んだ技術や知識を統合する

- 感情をコントロールする

などにも繋がります。

両方を温めるには

このようにカイロを貼るのがオススメです。

そしてもちろん、筋肉のコリ自体も冷えに繋がります。

硬くなった筋肉は定期的に緩めてあげることをオススメします。

冬に向けて、心も体も寒さに負けない体にしましょう。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

表参道徒歩2分、当日の急なご予約、男性も歓迎★

指圧ベースのマッサージ、ドライベッドスパ、リフレクソロジー、肩甲骨はがし、脳デトックス…オーダーメイド整体

◆クレジットカード、PayPay、LINE Pay利用可

痛みを感じるのは筋肉ではない…?!

数年前からよく耳にするようになった

「筋膜リリース」

ひと言で「筋膜リリース」と言っても、さまざまな種類がありますが

なぜ注目されたかと言えば

こわばりや痛みの軽減、むくみを改善、

ぽっこりお腹をへこませたり、姿勢をよくしたり…心までリフレッシュできるからだとされ

ストレッチよりも即効性があると言われ

セルフケアでも肩こりや関節の痛み緩和にも有効です。

そして、なんと最近の研究で

そもそも、

痛みを感じるのは筋肉ではなく、筋膜のほうだ

とわかってきたそうです。

例えば膝が痛いとき、筋肉や骨には痛みを感じるセンサーはほぼなく、感じているのは筋膜や骨膜で

膜の萎縮や癒着が起こることで、痛みを感知してしまうのです。

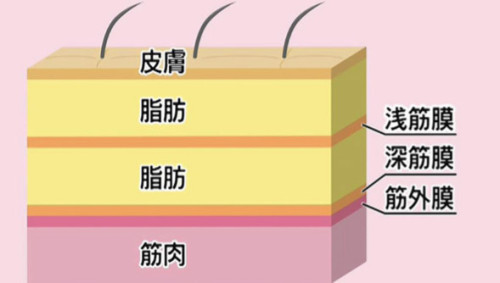

🔹筋膜とは

“筋肉を包み込んでいる膜”のことをいいます

筋膜は、筋繊維1本1本の中にまで入り込んでいますが、さらに、筋肉だけではなく内臓の膜とも繋がっています。

筋膜は全身に張り巡らされており、「第二の骨格」とも呼ばれるほど非常に重要な組織です。

表皮と脂肪の下にある浅筋膜(せんきんまく)、さらに下にある深筋膜(しんきんまく)、筋肉を覆っている筋外膜(きんがいまく)などがあります。

主に筋肉どうしの摩擦を防ぎ、身体の滑らかな動きを助ける役割があり

筋膜自身の滑らかな動きはむくみを防ぐ役割もあります。

筋膜が癒着し、筋肉が動けない状態になると、血行不良を起こし栄養が全身にいき渡らず、老廃物が流れなくなってしまいます。

筋肉だけではなく、つながっている血管や神経、リンパ管も影響を受けるのです。

筋膜は、ずっと動かさないと周囲の筋肉や脂肪と癒着して滑りが悪くなったり硬くなったりして

特に四十肩の人が、肩が痛いからと動かさないでいると、肩や腕周辺の筋膜の滑りが悪くなり、腕などを動かしたときにこの筋膜が引っ張られてしまい痛みが出ることがあります。

筋膜が癒着する原因は

主に、

・悪い姿勢や偏った動作の継続

・筋肉の使い過ぎ

が原因で一部に負担がかかって癒着が起きやすくなります。

セルフ筋膜リリース

一般的にはフォームローラーが筋膜リリースのセルフケア方法になります。

道具がない場合

自分の手を使って筋膜リリースが可能です。

一言で説明すると

硬くなっている部分の周辺の皮膚を指先でつまんで引き上げる

肩こりを解消する筋膜リリースのやり方

1.手で肩や首をさすり、硬くなっている部分を確認する

2.硬くなっている部分の周辺をメインに、指先で皮膚をつまんで軽く引き上げる

3.指を移動させ、癒着を引きはがすイメージでまんべんなくほぐす

凝りがひどい部分は筋膜が硬くなって皮膚をつまみにくいこともあり、痛くてつまめないことすらあるかもしれません。無理に引っ張ろうとせず、最初は優しくつまんであげるのとで段々ほぐれて柔らかくなってきます。

力加減を調節して、痛みがなくなったら徐々に強めてみたり、肩だけでなく、首の後ろや鎖骨、腕までしっかりほぐすことがポイントです。めぐりがよくなり、スッキリします。

それでも筋膜に関する研究はまだ発展途上だそうですが

座りっぱなしで運動不足の人をはじめ、ストレスで緊張が続いている人、逆に運動のしすぎで体の一部に負担がかかっている人は、知らず知らずの間に筋膜と周りの組織が癒着している可能性があります。

人にやってもらうケア+自分でのセルフケアをプラスすることで、辛いコリも軽減するかもしれません。

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

表参道徒歩2分、当日の急なご予約、男性も歓迎★

指圧ベースのマッサージ、ドライベッドスパ、リフレクソロジー、肩甲骨はがし、脳デトックス…オーダーメイド整体

◆クレジットカード、PayPay、LINE Pay利用可