♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

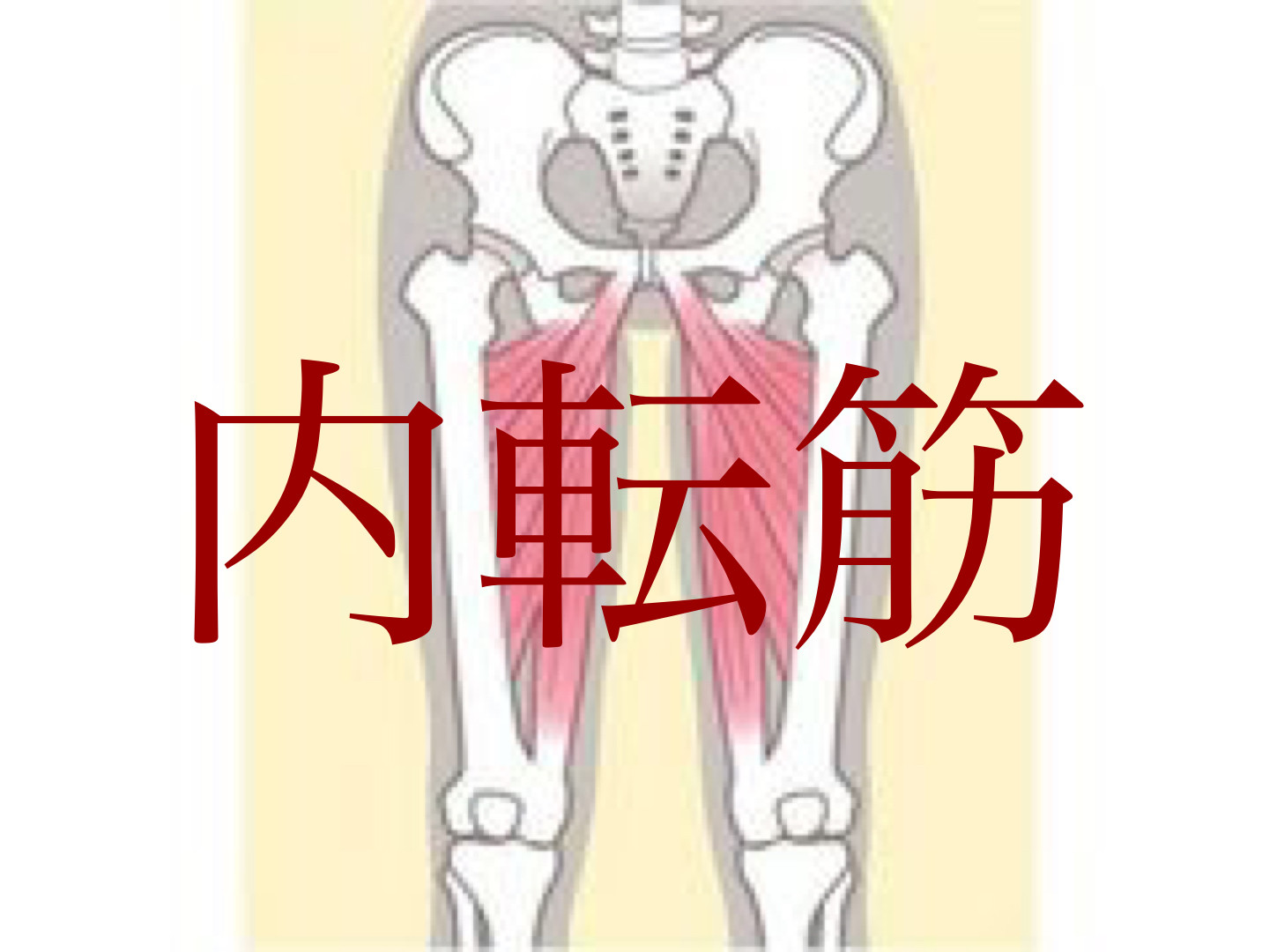

腰痛改善には【内もも(内転筋)】が大事!

辛い腰痛…

腰に痛みを覚えると気になるのは腰回りの筋肉かもしれません。

しかし、内ももについている「内転筋」も大きな関係があります。

内転筋(内もも)の筋肉は大半が骨盤から太ももの内側〜膝下あたりに向かって走っているので、これらの筋肉が硬くなると骨盤の角度に影響をもたらし

姿勢の悪い状態が続くと骨盤の角度に異常が出るため

それが骨盤周りには強い負担となり、腰痛の原因にもなるのです。

内転筋が硬くなる理由は?

姿勢、長時間同じ姿勢でいることや運動不足、ヒールなど足元が不安定な靴を頻繁に履くことなどの生活習慣によるものがほとんどです。

また人間の体は、

不安定な体をできるだけ安定させるため、左右どちらかの「ななめ後ろ」に、「寄りかかり」「押しこむ」ことで、

捻れを固定するようになってしまいます。

この時、股関節「内転筋」は、外側に押しこまれた「骨盤」をそれ以上離れて倒れていかないように、引きとめる働きをしています。

この体の使い方が癖になると

「内転筋」は、硬く縮んだ状態になり、

「腰」「股関節」「膝関節」などに負担がかかり、痛みにつながります。

内転筋を緩めるには

ストレッチがオススメです。

床に寝た状態で、片足の膝を胸に近づけ90度になるまで曲げます。

このときに身体が硬くて、曲げるのが厳しい場合はいた気持ち良いところで止めましょう。

そして手で膝を押しながら、足を外側に開くと、内転筋が伸びているのを感じられます。

さらに効果を高めるには、足を横に開ききったら、深呼吸しながら30秒ほどキープしましょう。深呼吸することで、筋肉がゆるみ内転筋がしっかりと伸びます。

奏での施術で常連さんからはリクエストが多い場所、

そして初めての方からは「圧されて気持ちいい」「初めて圧してもらった」

というお声が多い部位です。

横向き施術だからこそ、しっかりアプローチできる部位でもあります。

腰痛が気になる…

実は内転筋が硬くなっていることが原因かもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

乱れたら、整えればいい

毎日の生活の中で

体が歪むこともあるし

ショックなことが起これば心も揺れるし

感情が乱れることもあります。

乱れないように、歪まないように

することも大切かもしれないけれど

歪むのも

揺れるのも乱れること自然なことです。

整えること

人によってその方法は様々で

これ!って正確はなく

自分に合う整え方を知っておけばいいし、

乱れたら整えたらいいだけです。

人がどうであれ、自分が

心地良いと感じることだったり、好きだったら

それは

どんなことでも良いのです。

時には人やものに頼るのも必要。

でも、頼りすぎれば

それがないと、自分で戻すことが

難しくなります。

それもやっぱりバランスかなと思います。

【20:80】パレートの法則

人間は食べ物、水分をとって

酸素を吸って、それを循環して生きています。

同時に古い細胞を壊して、新しい細胞を作るという循環があり

2年間で細胞は100%入れ替わると言われています。

脳は1年

血液は4ヶ月

骨は3ヶ月

DNAは2ヶ月

肝臓は1ヶ月半

皮膚は1ヶ月

胃の粘膜の細胞は5日間

で入れ替わっています。

つまり習慣を変えると

2年後には全く別人になれる可能性があるということです。

これは健康だけでなく、メンタルや性格も同じです。

身体や脳が変われば、性格やメンタルも変わります。

もちろん「変わりたいか」

「このままで良い」か次第ですが…

習慣、環境を変えるとは

例えば

・睡眠

・食事

・運動

・水

・考え方

・住環境や仕事環境

これらを変えることも大切ですが

悪い習慣を止める、見直すことも

必要です。

・添加物

・電子機器の使いすぎ

・運動不足

・乱れた食生活

・ストレスフルな生活

・サプリや抗生物質

・ネガティブな考え方

「パレートの法則」という法則があり

本来経済で使われる法則ですが、あらゆることに当てはまるそうです。

別名80:20の法則=

「物ごとの結果の8割はたくさんの原因のうちの2割のことで起きている」

•成果の8割は、費やした時間のうちの2割の時間で生み出している。

•問題の8割は、全体のうちの2割の部分で解決できる。

つまり「本当に重要なこと」2割を見極め、そこにフォーカスすれば良いということ。

余談ですが働きアリのうち、よく働く2割のアリが8割の食料を集めてきて、働きアリの中でも、働いているアリが8割、実はサボっているアリが2割と言われています。

さらに、よく働いているアリだけを集めても一部がサボりはじめ、この80:20に分かれてしまうそうです。

健康面でいうと

ただ栄養や良いと言われるものにフォーカスするのではなくる

・不要なものをとらない

・本当に必要なものを今以上に大切にする

よく言われるのが

持っているものうち、ちゃんと使っているのは20%だけなので、

残りの80%は手放しても良いのです。

逆に今使っている20パーセントのものを、質のいいものに変えていけばいいのです。

生活習慣、食べ物、持ち物、もっというと付き合う人…

健康面に話を戻すと

習慣が病気の8割の原因になっています。

今の毎日の習慣を一度分析して、

原因を見つけることができれば、

よろしくない習慣を減らし

良いこと2割を続けることで

数ヶ月後、1年、2年後はかなり変化しているかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

ご予約はこちらから💁♀️🔽

【梅雨】季節に合った過ごし方

関東は梅雨入りしましたね。

湿度が高いと

体も気持ち的にもドンヨリしがちな時期ではありますが

その季節に合った過ごし方というのがあります。

アーユルヴェーダでは

季節に合わせた過ごし方を「リトゥチャリア」というそうです。

人の心身が必要とするエネルギーは季節によって変化すると考え

その必要なエネルギーとは「その季節の特徴に相反するエネルギー」になります。

冬でいうと冷えて乾燥する期に、体を冷やして、乾燥させると辛くなりますよね?

逆の”温めて潤おう”エネルギーが必要となるわけです。

そしてアーユルヴェーダでは、1年で最も日照時間が長い夏至にあたる6月21日頃は

体力・消化力・精神力などがが弱まると言われています。

雨や湿気の影響を受け

冷え、むくみ、重さ、だるさ、鼻づまり、咳などの症状を感じる方が増えてきたり

気温が上がってくると頭や目などは特に熱くなりやすい部位と言われているため、”頭痛”に悩まされる人も増えてくるのも

ある意味自然の影響なのです。

だからこそ、

自然に逆らわずに、自然に合わせた過ごし方が

大切です。

身体を冷やさないこと、

消化の良い食事

水分も摂りすぎず、

適度に汗をかくこと

心身に寄り添った生活を送り

梅雨を上手に過ごしていきたいですね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

情報過多からくる脳疲労

アレコレ考えすぎて頭が疲れていたり

集中力が続かなかったり…

それは多すぎる情報からかもしれません。

特に近年は今まで耳にしなかったワードや、

常に変化する複雑な情報で溢れ

今の状況はどうなのか、次はどうなるのか…次々と降り注いでくる情報に対して、

何を信じていいのか分からないなんてこともあるのではないでしょうか。

人間の「脳」にはインプットできる情報の量や処理能力に限りがあります。

情報量が多く、同時に強いストレスを感じてしまうと、脳がオーバーフローしてしまい、いつも以上に脳へ負担がかかり

これを“情報過多シンドローム”なんて言うそうです。

情報量が脳の限界容量を超えると、理解力や記憶力、判断力が低下したりすることが目立ってくるのです。

不安感や焦り、気持ちの落ち込み、イライラなどのネガティブな感情が頭の中を駆け巡っているときというのは

忘れようとすると逆に強調されて余計に辛くなったり…

このような感情や思いは、ループして脳のオーバーフローを加速させます。

すると自律神経が乱れて、喉の詰まりや食欲を低下したり、お腹を下したり張りを感じたり、

さまざまなカラダの不調に繋がることがあります。

この感情は、脳の「前頭葉」の一部が集中的に使われている状態で

脳の広い範囲を働かせることで感情を分散し軽減することができると考えられます。

脳の広い範囲を働かせるには

音楽を聴いたり、歌を歌ったり、絵を描いたり、空を眺めたり、自然を散歩するなどの行動です。

大脳辺縁系を活発にし、ネガティブな感情をリセットしてくれます。

脳への処方箋の一番は“リラックス”することです。

それがなかなか難しい…という方もいらっしゃるかもしれませんが

意識的にリラックスの時間をつくることも大切かもしれません。