♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

ゆっくり動く

季節の変わり目は、体調を崩しやすいといわれています。

ある雑誌に、心身ともに健やかに過ごすには、「ゆっくり動くこと」だとありました。

これは自律神経の研究でも明らかになっていることだそうです。

ゆっくり動くと自然と呼吸も深くなり、副交感神経の働きが高まり血管がゆるみ、血中酸素が増え、質の良い血液が体のすみずみまで行き渡ります。

その結果、健康になり、能力が発揮され、人間関係の円滑化にもつながるということです。

中でもゆっくり「話す」ことは大切だと書いてあり、モテる人に早口な人はいないと断言しています笑

確かに…。

ガンジーは「善きことはカタツムリ速度で動く」

という名言を残しています。

物事はなかなか急には良くならなくても

それでも焦らないで、目に見えなくても、少しずつ良くなっているはずです。

そんな私も基本、せっかちですが^^;

何でそんなに急いでいたんだろう…

みたいな感覚が最近あります。

話すことも、食べることも、

そして呼吸も

「ゆっくり」

必要なことことかもしれません。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

トンネルビジョン

頭や脳が疲れている…そんな感覚に陥ることがあるかもしれません。

あれこれ考えすぎたり、感情が動くようなことがあったり

ストレスを感じて疲れていると視野は無意識に狭くなります。

この不安や緊張下で視野が狭くなり、トンネルの出口だけが見えるような状況を

「トンネルビジョン」と言ったりするそうです。

トンネルビジョンから抜け出せないと、脳疲労は蓄積する一方です。

この現象は、脳の処理容量と関係していて

ストレスが増えると、ストレスの処理のために脳の容量が使われ、残された容量が減少します。

そのため、脳は情報処理を軽くしようとして

周辺情報の取り込みを制限してしまうのです。

トンネルビジョンをリセットするには

「視野のリフレッシュ」

まずは物理的な視野を広げるために

自然などをキョロキョロ遠くのものを見ながら

歩くことが効果的だそうです。

広い視野で視線をあちこちに向ける“パノラマビジョン”になると、自然と気持ち的な視野も広がるんだとか。

また特別なことではなく

いつもと「違うこと」をしたり、いつもと「違う場所」に行ったりするだけだも視野はリフレッシュされます。

また「視覚」ではなく別の五感に刺激を与えること与えることも効果的です。

例えば、

- アロマを炊く

- ハーブティを飲む

- 音楽を聴く

というように、

嗅覚、味覚、触覚、聴覚に対して、全く別の刺激を与えてみましょう。

それだけで、脳内環境がガラッと切り替わり、ストレスの過剰な処理が中断し、脳の容量に空きを作ることができるそうです。

個人的にはアロマはとてもオススメな脳のリフレッシュ法です。

アロマトリートメントだけでなく

最近はヘッドマッサージの時アロマを使っています★

ストレスを感じやすい季節の変わり目…

冬病夏治

暑い毎日、体調はいかがですか?

東洋医学(中医学)『冬病夏治』とうびょうがぢ

という言葉があります。

冬に悪化しやすい病気や症状は、夏の過ごし方(生活習慣)で好転しやすくなるという考え方です。

夏は体内の「陽気(体を温めるエネルギー)」が旺盛になるため、この時期に陽気を充実させておくと

冬も元気に過ごせるということです。

体の陽気が十分にないと、寒さのダメージを受けやすく、冷え症や関節痛、かぜを引きやすいといった不調が起こりやすくなります。

夏に適度に汗をかくことは寒い季節に身体の中に溜まった水や冷えを外に排出してくれます。

夏の特徴を利用して更に発汗を促して徹底的にデトックスすることで、秋冬に起こりやすい咳や鼻水、皮膚炎、呼吸器系の不調や関節痛、冷え性などを予防、改善する

文字通り”冬の病を夏に治す”ことにつながるのです。

その基本は「温める、冷やさない」ことです。

・からだを冷やさないよう温かい飲み物や食べ物をとる

・屋外に出て日光浴をする

・運動や入浴で適度に発汗する

など

からだを温めて新陳代謝を良くすることを意識して過ごすことがポイントです。

暑い陽のエネルギーは太陽、天から

冷え、陰のエネルギーは根っこ、大地から

と言われます。

水分や血がたまりやすく冷えやすい足首、足先、足の裏をほぐすことも下半身の血流改善になります。

この暑い時にもう冬のことなんて…

と思わず、夏にしっかりパワーを蓄えておきましょう★

ご予約はこちらから💁♀️🔽

睡眠の質と【ふくらはぎ】の意外な関係

暑くなってからというもの

眠りの質が浅く、寝ても疲れがとれない

という方がとても多いです。

その原因の一つが自律神経の乱れで

交感神経が優位になると、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

交感神経を優位にするのは人間関係や環境などの他、

外と中の寒暖差や湿度などの気温や天気からのストレスも要因になります。

そして、交感神経を優位にするのに拍車をかけるのがふくらはぎの硬さにもあるそうです。

◆なぜふくらはぎ?

ふくらはぎは第二の心臓とも呼ばれ、重力に逆らって足に降りた血液を心臓に戻したり、リンパ液などの体液をカラダに巡らせる役割があります。

ふくらはぎが硬くなると、ポンプ作用が上手く働かなくなり、血液をスムーズに心臓に戻しにくくなります。

すると、全身の巡りは悪くなるのに血液を循環させようとするため、心臓が頑張って働こうとするため、交感神経が優位になり、睡眠の質が悪くなります。

ふくらはぎが柔らかく、ポンプ作用がしっかり働くと血流が促進されカラダに不要な老廃物が体外に排出されるデトックス効果や基礎体温が上昇するなどのメリットが得られます。

その他にも

・心臓などの臓器の負担を抑え血圧が安定する

・基礎代謝が向上し体脂肪を燃焼しやすくする

・細胞が活性化されることでアンチエイジング効果が期待できる

・自律神経の乱れを整え不眠などが改善される

・免疫力の向上で風邪にかかりにくくなる

「ふくらはぎ」、

想像以上に大事な部位です。

硬くなったふくらはぎ

柔らかくして血流と自律神経を整えましょう!

ご予約はこちらから💁♀️🔽

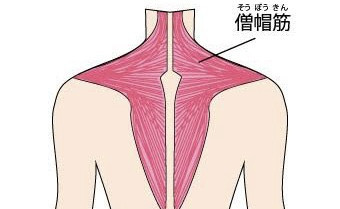

肩の盛り上がりの原因は…

辛い肩こりがある方は

鏡で肩を見てみると、僧帽筋の辺りが盛り上がっているかもしれません。

僧帽筋とは、首から背中にかけて広がる筋肉で

主に肩甲骨を動かす時に働きます。

僧帽筋は上部、中部、下部に分かれていて

肩の盛り上がりが気になる方は

特に僧帽筋の上部がこわばってしまっています。

僧帽筋がこわばる原因

・スマホやパソコン使用時に前傾姿勢になる(猫背)

・重い荷物や鞄を肩にかけることが多い

・肩をすくめたり常に身体に力が入りやすい

・眼精疲労

長時間猫背になってしまうと首が前に出た状態になり、実はこれは約5キロの頭をこの僧帽筋上部で支えてることになり、筋トレをしていなくても無意識に僧帽筋を鍛えてしまってるような状態です。

またもともと肩甲骨の可動域が低いと

肩甲骨の動きの悪さをカバーするためにこの筋肉ばかりを使いすぎてしまっているかもしれません。

僧帽筋が硬くなっている時

硬いところをぐいぐい圧したくなりますが

残念ながら、それだけではほとんど意味がありません。

僧帽筋がこわばっている時は

まず肩甲骨や鎖骨(デコルテ)脇をほぐしてゆるめてあげることがポイントです。

というわけで、意外なところが繋がっていたりするので痛む部位の部分的なアプローチではなく、

全体的に色々な筋肉をほぐすことも大切なわけです。

肩こり、首コリ、肩の盛り上がり…

ご相談ください◟̆◞̆

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku