♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

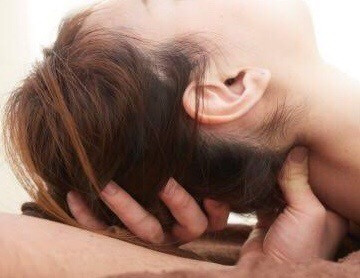

カチコチ頭皮

美容実で

「頭皮が硬いですね」と言わた!

という方がよくいらっしゃいます。

自分の頭を触ったり確認することは少ないかもしれませんが、

頭の頭皮は身体の筋肉と同じように疲れると硬くなり、

頭皮が硬いと髪の毛の健康だけでなく、体全体の健康にも影響を及ぼします。

疲れやストレスにより頭皮が硬くなり、カチコチに固まった頭皮は、脳まで硬くなってしまうことも。

頭皮がカチコチになる原因

カチコチの原因は主に疲労にあります。パソコンなどで、日々目を酷使している人は、特に眼精疲労が多く、肩こりやストレスの原因にもなります。

疲労により、コリが発生すると、筋肉が収縮して、首から上に血流が上手に行き渡らなくなってしまいます。

また目を酷使してしまうことで頭皮の緊張状態を引き起こし、血管収縮、血行不良が起こりやすくなり、頭皮の温度を

下げてしまいます。

頭皮の温度が1℃低くなることで、

免疫力が一気に低下するため、

髪の成長などに大きな悪影響を

与え始めます。

頭皮が硬いと起こる問題

・抜け毛

・白髪

・首コリ 肩こり

・頭痛

・顔のたるみ 老け顔

そして

硬い頭皮は脳の疲労にもつながります

頭が凝っていると、脳が緊張して質の良い睡眠が取れなくなってしまいます。

またカチコチ頭皮 は脳脊髄液の循環が悪化の原因にもなります。

人間の脳内では、脳脊髄液という体液が生成されており、睡眠中に脳内老廃物を排出したり、全身に栄養を補給したりしています。

また、体のポンプ作用をサポートする役割も担っているので

頭が凝っていると、脳脊髄液がうまく循環できません。

その結果、血流が悪くなったり、脳の疲れが蓄積されたりしてしまいます。

カチコチ頭皮を改善するには?

- 首周りのストレッチ

頭の凝りをほぐしたいときは、首周りのストレッチを行うと改善しやすくなります。頭を巡る血液やリンパは、首を通過してくるからです。

- 頭部のツボ押し

頭にはたくさんのツボがあります。

自律神経を整えたり、胃腸の働きを整えてくれる効果も…

セルフケアとしてはシャンプー中に簡単なマッサージをすることもオススメです。

頭皮が柔らかくなると疲れが取れる他、リラックスしたり心も柔らかくなるかもしれません☺️

ご予約はこちらから💁♀️🔽

頭痛と栄養素

昨日に引き続き「頭痛」について。

姿勢、気圧、ストレスなど、要因は色々ありますが

気づかない原因のひとつとして

マグネシウムが不足していることも考えられます。

「マグネシウム」といってもピンと来ないかもしれませんが

私たちの体に欠かせないミネラルの一種で

主に筋肉や骨などに存在し、

体内にある300以上の「酵素反応」に関わっているのです。

息をしたり、食べたり、笑ったり、しゃべるなどの

何気ない動作も実は酵素が関わっています。

その酵素のサポート役となるのがマグネシウムです。

また、マグネシウムが体内で低下すると血管攣縮をもたらすことから

頭痛との関係性が注目されています。

近年、マグネシウム不足の傾向にあるといわれる日本人。

マグネシウムは魚や豆類、海藻など

いわゆる「和食」に多く含まれるので

食事の欧米化が、マグネシウム不足につながっているようです。

サプリメントも様々な見方がありますが、

食事が不規則な頼るのありかな?とおもいます。

鎮痛剤を頼る前に、まず栄養素を見直してみるのは

オススメです。

頭痛は、気圧、体調、体質、ストレスなど

色々な要因が絡みあうこともあるので

まずは血流を良くしたり、食事を変えてみるなど

内側からのアプローチも大切かもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

頭痛とストレートネック

頭痛でお悩みの方は多いですが

原因のわからない頭痛があったお客様、

MRIで見ても特に問題はなく…

お医者様から「ストレートネックからきている」との言われたそうです。

ストレートネック。

主な原因はスマホ操作などで下向きの姿勢が長く続くことです。

頚椎のアーチが無くなり頭部への負荷がかかり易くなってしまう状態のことで

人の頭の重さは、成人であれば体重の約10%の重さと言われています。

この頭部の重さを支えている首は、頚椎の前彎(前側のカーブ)がクッションの役目をしており、頭部からの衝撃等を吸収する役割を果たしています。

首の角度が前に傾くほど、首にかかる負荷は2倍3倍と増えていきますので注意が必要です。

ストレートネックになると頭痛・眼精疲労・めまい・吐き気などを引き起こす可能性があります。ストレートネックで姿勢が悪くなると首の筋肉への影響だけではなく、筋膜でひと続きである頭皮やおでこにシワができてしまう等の悪影響が生じてしまいます。

さらに首の骨が正常な位置にあれば血行はスムーズですが、ストレートネックの状態ですと血液の流れ等に負担がかかり、その結果、肩こり・首こり・冷え・イライラ・不眠など、様々な不調につながってしまう可能性があります。

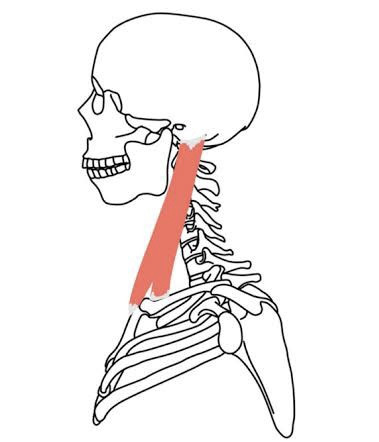

首が前に突き出た姿勢が長時間続くと、耳裏側から鎖骨についている胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)が収縮され固まってしまいます。

つまり、その胸鎖乳突筋の緊張をとることが重要になります。

残念ながら普通に首を傾けるだけのストレッチではあまり効果がありません。

ポイントは、胸鎖乳突筋を伸ばすことにあります。

①反対の手を肩に置いて鎖骨を押さえます。

左手であれば右肩をつかみ、左脇はしっかりと締めて鎖骨とその下にある胸の筋肉(大胸筋など)が動かないように固定します。

②正面のまま首を後ろに倒して、顎先を上に向けます。

③そのまま首をゆっくり左に倒し、顎先を右上に向けます。

胸鎖乳突筋がしっかり伸びていることを意識しながら、5回深呼吸します。

胸鎖乳突筋は実は圧しにくい部位です。

でもここを緩めなければ、どこを施術しても緩まないことも…

奏では横向き施術で胸鎖乳突筋も緩めていきます。

首コリのお悩みもご相談ください。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

感情との付き合い方

体の痛みや不調が心の声(感情)からくるということがあります。

施術中に色々話している中で、怒りや不安の感情が出てくるということはよくあることです。

感情はエネルギーの波なので、流れていくことも、それを塞いでしまうこともできます。

ただ消え去ることはないといいます。

無視したり押し殺したりすると、ますます力を増し、ねじれて間違った方向に表現されてしまうのです。

これが体の痛みや、食べ物や何かへの依存だったりします。

まず

不安という感情は、ここには危険がある!という信号を察知した時に自動的に起こるプログラムのようなもので

内臓を制御する自律神経系というのが、まわりの環境の変化や微細なサインを感じ取り、いまが危険なのか安全なのかを勝手に察知して、身体のモードチェンジします。

狩猟をして暮らしていた頃の人間は、常に死と隣り合わせだったので、迫りくる危険に対して敏感になり不安になるのは、危機から逃れるために不可欠かつ自然な反応でした。

今は猛獣が待ち構えているわけでもないけれど、ストレスにさらされたり、自分の安全が脅かされるようなサインを感知したときに、人間の本能で「危険だ!」という非常信号が出ます。

それが不安の正体です。

次に怒りという感情がユニークなのは、根っこに別の感情があるところです。

怒りの場合は、誰かのある言葉や行動が自分がないがしろにされたと思う悔しさや悲しさ、バカにされたという屈辱感などがあることが多いと言います。

怒りは迫りくる脅威と戦うために必要な感情なのでアドレナリンを分泌させ、血圧が上がり筋肉の血流が増えて、「戦う」ことを選択できるようになるそうです。

そして、対象が人だとすれば、戦うか逃げるかしたくなるわけです。

怒りは、「第二次感情」といわれ、何もないところから生まれるのではなくて、「第一次感情」といわれる不安や寂しさ、悲しさが溢れたときに起こり

根っこに別の感情があります。

怒りを感じているときには、その怒りの根っこにどういう感情があるのかを探ってみるのは良い方法です。

不安や怒りを抱いているとき、肩がこわばったり、呼吸が浅くなったり、胃の奥が締め付けられるような不快な身体感覚がありますが

交感神経の働きで身体が「危険モード」に入っているからです。

ここでやってはいけないのは

不安を感じてはダメ、怒ってはダメ、

と否定することで

こんなことで怒ったりくよくよして…「だから私はだめなんだ」という解釈を加えてしまうと

その解釈自体が新しい負の感情を生んで負の感情が無限に生まれてしまうというスパイラルに…

大人になればなるほど、「感情はコントロールしなければいけない」とプレッシャーをかけてしまう人は多いように思います。

だけど

感じてはいけない感情は、一つもない

ということです。

まずは深呼吸して、自分の身体の状態を知り

そして、根本にどんな感情があるのか

心は何を感じているのか落ち着いてから次の行動を考えてみる

そして

自分(他人)の常識は

他人(自分)の非常識

なこともあることを頭に置いておくこともひとつです。

なんで怒っているんだろう?という時というのは

言葉や行動が、その人にとっての許容範囲を超えてしまった時で、

逆も然り、悪気がないことがほとんどです。

でも何気ないひとことを

目の前の人はどう思うか考えること

心の距離感も大切だと思う最近です。

特に身体が疲れているときは、ネガティブな感情も感じやすいので

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

恵みの雨と6月の体、こころ

6月、

梅雨入りももうすぐでしょうか。

ジメっとすると何かと不調を感じやすくもなりますが

梅雨の時期は雨が降らなくても湿気が多くなり

湿気によって引き起こされる不調を「湿邪」と呼びます。

特に胃や脾臓(ひぞう)などの消化器官が影響を受けやすく、代謝が落ちたり、体から余分な水分が抜けにくくなります。

すると食欲不振、消化不良などを起こし、食べたものがエネルギーとなりにくく、疲れやすくなったり、むくみやすくなったりします。

そして一般的に、7度以上の温度差があると、人間の体はうまく適応できないといいます。

同じ温度であっても湿度が高いと不快感が強まり、ストレスにつながります。

そのストレスが身体だけでなく心にも影響を与え

気分が乗らず、些細なことで落ち込みやすくなったり、意欲がわかない、やる気が出ない…

といったことに繋がり

だから雨が続くとドンヨリしてしまうわけです。

湿邪に負けないためには

不要な水分を効率よく排出し、血の巡りをよくすることがカギです。

適度な運動は筋肉を刺激して血行や新陳代謝を促進し、低めの温度での入浴も効果的。

憂鬱に感じやすい梅雨ですが

自然界にとって必要不可欠で、この時期の雨は、稲や野菜の成長に欠かかせずまさに「恵みの雨」でも

あります。

梅雨の時期の「紫陽花」とても好きです。

私は毎年この時期、色々な神社などに咲く紫陽花をカメラを持って観に行くことが楽しみです。

梅雨の時期に楽しめることを見つけたり

夏に向けて体を整えることに目を向けることも

良いかもしれません。

5月から持ち越した疲れ、ストレス…

リセットしましょう!

ご予約はこちらから💁♀️🔽