♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

初夏の養生

ここ数日、気温が上がり初夏という感じになってきました。

夏の始まりの初夏は東洋医学的には

陽気が盛んになり心(しん)が活発になる季節です。

心(しん)とは五臓の働きを統括するリーダーであり、西洋医学でいう心臓という臓器そのものだけを指すのではなく、血脈(血管)を通って全身に血を巡らせる働きや精神やこころの安定を司ります。

活発になると同時に乱れやすくもなるのですが

◆心(しん)のバランスが崩れた時の不調とは?

・めまい

・胸がつまる感じ

・ろれつがまわらない

・血行不良

・情緒不安定

・不眠

・のぼせ、顔が赤くなる

など…

また体には暑熱順化という機能があり

簡単にいうと体が暑さに慣れることで

暑熱順化すると汗をかきやすくなり、汗の量は増えさらに皮膚の血流も増加します。

熱が逃げやすくなり体温の上昇を防ぎ

暑さに対して楽に過ごせるようになり、夏バテや、体のダルさを防ぐことができるのです。

この時期に室内にいすぎたり、クーラーに慣れすぎると暑熱順化ができず、夏バテしたり、不調をきたしやすくなります。

特に

・頑張り屋さんタイプの人は

熱意を注ぎすぎてしまい心のエネルギーを消耗してしまいやすかったり

・汗っかきもしくはまたは汗をかきにくい人は

体に溜まる熱を上手く発散できなかったり

心(しん)の働きが低下すると脳の活動コントロールに影響するため物忘れが増えたり、眠りが浅い、よく夢を見る

などにもつながるため注意が必要です。

本格的な夏が始まるとエネルギーも消耗しやすくなるため

この時期から適度に運動し

気を使うより、体を使う

ことが大切だとされます。

ここでいう気を使うとは、周囲へということでは

なく、クヨクヨと思い悩んだりすることを指します。

体を動かすことで、心もスッキリする!

ということはよくあることですね。

夏よりも梅雨に向かうこの時期は

不調を感じやすかったり、5月病らしき人も多いようですが

まずは血流を整え

温熱順化できる体にしていきましょう。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

変えるためには

変えたい、変わりたいと思う時

変わり切るまでは

繰り返すことが必要なのだと思います。

すぐに変わったことや

一発で変わることは、

全てではないけど、すぐに元に戻ることが多い気がします。

心や体の癖、

無意識で、やってしまっていることは

最初はそうしないように気を付けたり

真逆のやり方をするように気を付けたり

それを体に覚え込ませて

意識しなくてもできるようにすることです。

活躍する野球選手ほど素振りを

何度も何度も繰り返すと言います。

はたから見たら

もうできるんだから、そんなにやらなくても…

思うけど

地道な作業を繰り返す大切さを知っているのかもしれません。

長年の習慣になっているものほど、手放すことは難しく

体の癖も

生きてきた分の価値観を手放したり変えることは、最初は大変です。

でも、誰かにやってもらって変わることはわずかで

最終的には続けるしかないのだと思います。

変わらないと思っていたり

変えるつもりがなければ変わらないし

でも「続ける」ことで変わることは確実にあって

その続けることが一番難しいのかもしれません。

楽して変わることはあまりないけれど

楽しく続けられることを探すことはできます。

まずは変えたいと思うことから始まります。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

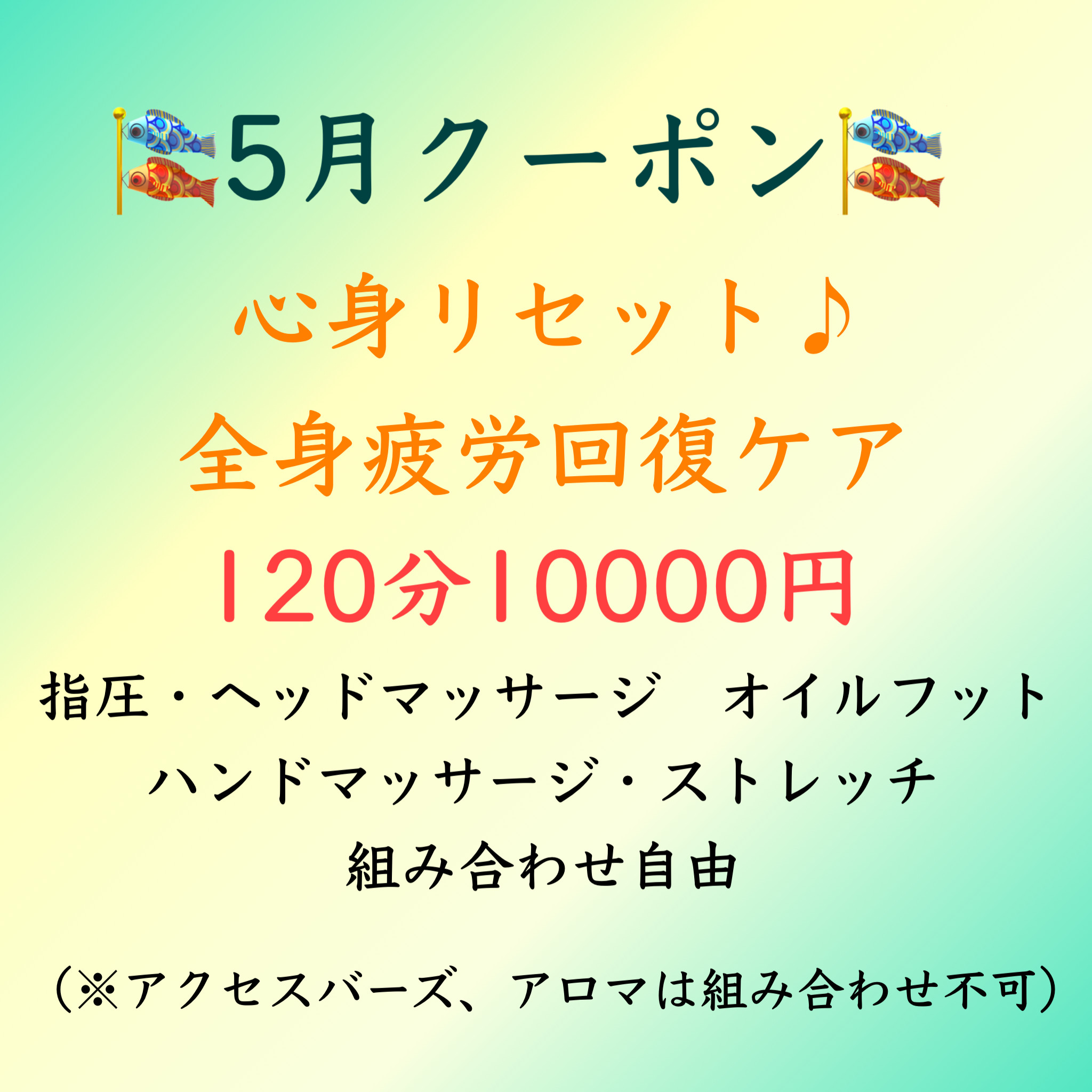

5月クーポン★全身疲労回復ケア

5月、

爽やかな季節と裏腹に

連休とともに新年度の4月の疲れが

どっと出る頃…

よく5月病なんて言われますが

緊張が続いたり、寒暖差、環境の変化など

心身のバランスがくずれやすい季節でもあります。

さわやかな5月の風のように

過ごしたいものですね。

健康のために良いこととは

様々なことがありすぎますが

何だかんだ

「血流」「自律神経」「食事・睡眠」

そして自律神経と関わる呼吸。

たかが呼吸、されど呼吸で

呼吸が深く吸えることで

眠りの質や頭の働き、心にも影響します。

…というわけで

血流を整え、

深く呼吸ができる体にするため

硬くなった筋肉を緩めてあげましょう。

クーポンはお客様ひとりひとりの状態に合わせて

指圧、オイルフット、ドライヘッドスパ、

お顔、ハンドマッサージ、ストレッチ…

組み合わせ自由です。

(※アクセスバーズ、全身アロマは組み合わせ不可)

ここをたくさん圧してほしい!

何が原因だかわからないけど痛い(辛い)

呼吸が浅い、

眠りが浅い、

体がだるい、やる気が出ない、

目が疲れている、

気持ちをリセットしたい…

よくわからない方はお任せで★

疲れは蓄積する前に

リセット&パワーチャージし

さわやかな季節を心地よく過ごしましょう

体の力を抜くには...

整体やマッサージで

よく「身体の力を抜いてください」といわれることがあるかもしれませんが

身体がガチガチに固まっていると自分の身体に力が入っていることすら気がつかないこともあります。

気がついたとしても「身体の力を抜くにはどうすればよいのか」わからない…

体に力を入れることより

抜くことの方が難しいのです。

そもそも体が力が入っている状態を記憶し続けているため

抜けている状態、感覚がわかっていない、忘れてしまっています。

どうすれば身体の力を抜くことができるようになるのか?

すぐに実践しやすいのは

「自分自身の体重を感じる」ことです。

常に力んでいる人は、静止しているときに無意識に体重を支えようとしてしまいます。それが当たり前だと感じるかもしれませんが、全身の力が抜けてリラックスできればもっと地球の重力に力強く引っ張られる感覚があるはずです。

ベッドに横になった状態で

腕をだらんと横たえて、ぎゅっと手のひらを握ります。さらに続けて手のひらを目いっぱい広げ、手のひらが張っている感覚に集中します。

その状態から全ての力をストンと抜いて腕の重みに意識を集中します。

うまく力が抜けていれば、腕が沼に引きずり込まれるような、そんな力強い重さを感じます。

すぐに脱力のコツがつかめなくても

繰り返すことで徐々に力を抜く方法がわかってきます。

脱力した感覚をマスターできればストレスコントロールにも役立つほか、疲れにくくなるというメリットも。

まずは体に力を抜けている感覚を覚えさせましょう。

奏での施術はさすったり、揺らしたりという手技は使わず、「ゆっくり圧して離す」という超シンプルなやり方ですが

なるべく神経を休ませて、力が抜ける状態を作りやすいようにするためでもあります。

特に横向きになると、力が抜けやすいので

ウトウトする方がほとんどです。

力が抜けない方は触れるだけのアクセスバーズもオススメです◎

ご予約はこちらから💁♀️🔽

【今】に意識を向ける

数年前からマインドフルネスという言葉をよく聞くようになりました。

「今、この瞬間」にいる自分に意識的に100%の注意を向けること、考えや感情に押し流されず「今、この瞬間」にいる自分を

良い悪いの判断することなく、ありのままに観察して受け止める

ことです。

人間の思考は起こってもいない未来に不安を感じたり「あの時どうしてあんな事をしてしまったのだろう」と変えられない過去を悔んだり…

未来や過去など「今、ここ」ではないどこかへ行ってしまうことが多いのです。

感情的な状態とは「感情」という船に乗って川を流れているようなもので

そのまま流されていくと、川の先にある滝に落ちてしまうこともあります。

マインドフルネスな状態は川岸に立ち、「感情」という船が流れている様子を見ているようなもので

川は流れているので、じっと見ていれば、いずれ「感情」という船も去っていくと考えます。

感情に巻き込まれなくなるため、自分の困りごとを客観的に見ることができ、問題解決につながる行動や考え方ができるようになる…ということです。

瞑想と聞いてあまり良いイメージを持たない方もいるようですが

「意識を今に向ける」ことであり

自然な呼吸を心がけながら、体の感覚、自分の頭に浮かぶ考え、感情を観察します。

感情や考えに振り回されそうになったら、呼吸や身体の感覚に意識を集中します。

例えは、肩が張っているなとか、お腹のあたりかザワザワするなとか…

落ち着いてきたら、また自己観察を続け

リラックスできたから「良い」瞑想、雑念がたくさん浮かんだから「悪い」ということではなく

自分の状態をありのまま観察するトレーニングです。

「今、この瞬間」に意識を向けると

- 集中力向上

- 心身の安定

- ストレス対処能力の向上

- 自尊感情が生まれる

- 自己理解や他者理解ができるようになる

体の痛みや不調に繋がるといったケースもあるそうです。

思考が散漫しがちな方は

あまり難しく考えず、ゲーム感覚で

「今に意識を向ける」ことをやってみるのもよいかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽