♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

気をつけたい「秋バテ」

今日から9月です。

まだ暑い日もありますが、少し秋を感じる時もありますね。

秋といえば「食欲」「スポーツ」「読書」

気温がちょうど良く過ごしやすいはずなのに

「残暑続きでぐったりダルダル…」

「秋口になって急に体調が崩れてしまった」

「なんだか元気がない」「食欲がない」など体の不調が出やすい方もいるのです。

実は夏バテならぬ「秋バテ」かもしれません。

秋バテの主な症状

①だるい(倦怠感)

②疲れが取れない

③思考力や集中力の低下

④食欲不振

⑤胸やけ・胃もたれ

⑥肩こり

⑦頭痛

⑧めまい・立ちくらみ

⑨眠れない

⑩抜け毛

「夏バテ」は、猛暑でエネルギーを消耗してしまい、体力が減退した状態ですが

「秋バテ」とは、夏に冷たいもので胃腸が疲れていたり、

暑さで体力を消耗したり、冷房に当たりすぎたりで

自律神経の乱れや血の巡りが悪くなって起こるものです。

秋バテは、免疫力低下を招きます。

免疫力が下がると冬に流行する風邪やインフルエンザにかかりやすくなるので、

事前に対策することが大切。

秋バテ対策

まだ暑いとはいえ、大切なのは

「体を冷えから守ること」です。

・食事

温かいものを積極的に摂る。

ショウガやシナモン、ニンジンやネギなどの根野菜などは体を温める食材です。

また、ビタミンB群には疲れをやわらげる働きがあり、豚肉や納豆に多く含まれています。

・冷房対策

オフィスや電車内など空調温度が決められている場合は、カーディガンや上着で室内外との温度差を調節できるようにしましょう。

また首、足首を冷やさないことが重要です。

・入浴

眠る2時間ほど前に38~39℃のぬるめのお湯にゆっくりとつかることで血行を良くし、心身がリラックスモードに切り替わり、体力や胃腸機能の回復を助けてくれます。

・軽い運動やストレッチ

筋肉を伸ばしたり、動かすことで血流が良くなります。

マッサージで秋バテ対策

今の時期なかなかダルさが抜けなかったり、やる気が出ない方は、

自覚以上に夏の疲れが溜まっている証です。

まずは夏に蓄積したコリ、老廃物をデトックスする必要があります。

筋肉や内臓にも疲労が蓄積していますので、硬くなった筋肉を緩めたり、胃腸のツボを刺激するなどが「秋バテ」対策になります。

ちょっとお疲れ気味の方は

一度リセットすると秋を楽しめるかもしれません☺️

ご予約はこちらから💁♀️🔽

表参道マッサージ整体サロン・奏・24時間オンライン予約

脳内断捨離

要らないものを溜め込んでいませんか?

断捨離ってちょっと前に流行った言葉ですが

ふと読んだ記事で小林麻耶さんが脳内断捨離の話をしていました。

生活の中で

物質的な断捨離、そして脳内断捨離が必要だと言います。

「断捨離」は本来、ヨガの思想です。

「もったいない」という固定観念に凝り固まってしまった心を、ヨーガの行法である断行(だんぎょう)・捨行(しゃぎょう)・離行(りぎょう)を応用し、

• 断:入ってくるいらない物を断つ。

• 捨:家にずっとあるいらない物を捨てる。

• 離:物への執着から離れる。

単なる片付けとは異なるものなのです。

脳内断捨離とは?

今までの人生の中で積み重ねてきた記憶は

データ=情報として、取り込みすぎて、

固定概念となってしまいます。

「こうあるべきだ」「こうでなくてはならない」 「私(人)はこういう人だ」

「〇〇がないから幸せになれない」

脳内にこうした情報をたくさん溜め込むと、どれが大事なのかわからず、結局何が正しいのかわからなくなってしまうのです。

捨てるという言葉よりも、しっくりくるのは「手放す」こと。

手放した時は一見「無くなった」と思いますが、空いたスペースに本当に必要なものが入ってきます。

逆にいうと、スペースがなければ、必要なモノは入ってこれないのです。

身体でいうと「デトックス」

不要になった老廃物を溜めたままだと、

新鮮な水も血も、エネルギーも入ってこれません。

身体の老廃物、モノ、洋服、情報…

もう使わないのに捨てられずに、

ずっと持っているものを手放してみると、新しい何かが入ってきます。

奏では身体のデトックスもなんと「脳内断捨離」もできちゃいます◟̆◞̆

今日で8月も終わり。

要らないもの断捨離してみると

素敵な秋になるかもしれません☺️

ご予約はこちらから💁♀️⏬

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

脳内断捨離はこちら⏬

https://izumi-kanade.com/free/accessbarstokyo

脳と心と身体の回復力を鍛えるには?

脳と人の心、身体。

毎日色々な事がありながら

イキイキと明るく生きていくのか、

マイナス思考で生きていくかのかで

人生は180度違うものになります。

その違いは

精神的回復力や自然治癒能力と言われる

「レジリエンス」

辛かったり、悲しい経験をしても

乗り越えて生きていけるのは、このレジリエンスとい治癒能力が備わっているからなのです。

つまり、レジリエンスが強いか弱いかが

大きく左右することになります。

「レリジエンス」はニューロンという神経細胞と深く関わっています。

ニューロンは

脳のなかで情報を受け取り、次の細胞や器官へ情報を伝える働きをしています。

海馬と呼ばれる脳の一部で記憶の形成や感情の制御をつかさどられています。

ここで、新しいニューロンが、古いニューロンに置き換えられます。

その「書き換え」が回復力につながるため、ニューロン生産機能をアップすることが、重要になります。

ニューロンを活性化するには?

1. ルーチンを抜け出す

小さなことでもいつもと違う何かを始めることで一気に脳は活性します。

2. 身体を動かす

身体を動かすと栄養因子と呼ばれる化学物質を筋肉が生産します。この栄養因子は、血液中を通り、脳のニューロンに働きかけます。

3.バランスの良い食事

腸内フローラは常に脳と交信しているため、腸内環境を整えることがニューロン増殖を促す種類の腸内細菌を増やすことになります。

脳をうまく使えば心も平和になる🕊

脳の働きは奥が深く、まだまだ謎に満ちていると言われていますが、

脳の状態を良くすることで、身体も、心も良い状態になるのは間違いありません。

ものごとは全てその人の「捉え方」で変わります。

心も身体も「回復力」が強ければ、

より長く健康な状態でいられるのではないかと思います。

季節の変わり目、

この回復力を高めるためにもたまにはメンテナンスも必要です◟̆◞̆

月末の疲れは今月のうちに…☺️

ご予約はこちらから💁♀️⏬

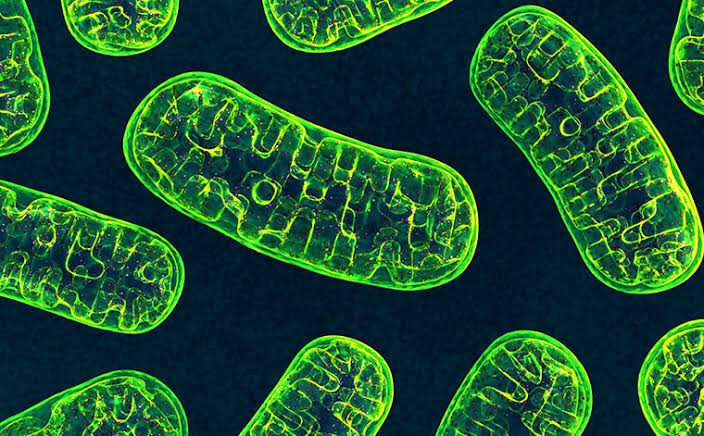

健康の鍵?!「ミトコンドリア」

まだまだ残暑ではありつつも

最近少し過ごしやくなってきましたね。

食べ物は体を作る大切なものですが、

実は

健康のキーになるのが「ミトコンドリア」

理科の授業で習ったミトコンドリア。

ミトコンドリアとは、全ての生物(動物・植物・菌類など)の細胞に含まれている細胞内構造物のことです。

いわば「体を動かすエンジン」

人間は約60兆個の細胞からできていて、

その約60兆個の細胞それぞれの中に、1~数千個のミトコンドリアが存在するといわれています。

ミトコンドリアは、私たちの生命維持に欠かせない存在です。

ミトコンドリアの主な働き

・呼吸

・脂肪代謝

・エネルギー変換

「エネルギー変換」の具体的な働きとは

ミトコンドリアは、ブドウ糖や脂肪酸を代謝してATPというエネルギーを作っています。

ATP(アデノシン三リン酸)とは、細胞の活動に必要なエネルギーで、私たちの生命維持には欠かせないエネルギー源になるのです。

ミトコンドリアが活性化すると代謝が上がる!?

ミトコンドリアの働きが活性化すると、ATPの生産量が増え、

ATPが増えると

細胞の機能が活性化し、代謝アップ!効果が。

ミトコンドリアの働きを左右するのは

活性酸素

そもそも活性酸素とは、体内に侵入したウイルスや細菌を撃退する働き、また殺菌・消毒としての役割を持ちます。

しかし、身体に悪影響を与えるという事実もあり

リンゴを切って置いておくと茶色く変色するのが「酸化」

活性酸素は細胞を酸化させる作用があるので、酸化することで身体は錆び、老化していきます。

活性酸素が増える=細胞が酸化する=細胞(ミトコンドリアなど)が本来の働きができなくなる=身体が老化する=身体に不調が起こる

日常生活で活性酸素は発生します。

・紫外線

・放射線

・食品添加物

・タバコ

・油分

・ストレス

・過度の運動

・食べ過ぎ

活性酸素を減らすためには?

方法のひとつが「抗酸化物質」が多く含まれる食品を摂取すること。

抗酸化物質で代表的なのが

・ビタミンC

・ビタミンE

・ポリフェノール

・βカロテンブドウ

食べ物では

リンゴ、アーモンド、ブロッコリー、カカオ、ベリー類、ザクロ、イチゴなどがあります。

また"エネルギーが足りない"と細胞が感じると、ミトコンドリアは増えるようにできています。

そのためには、運動によってエネルギーを消費すること。そして軽いカロリー制限をすることが鍵。

運動を心がける、または週に1回1食抜くといった習慣を続けるだけでも、2週間でミトコンドリアは増えていくそうです。

そして体内の活性酸素を減らすことが、ミトコンドリアの活性化に大きく関係し、

ミトコンドリアが活性化し細胞が元気になると

「身体のパフォーマンスが上がる」

ことにつながります!!

あまり聞きなれない「ミトコンドリア」

実はとっても大切ら働きをしています。

元気なミトコンドリアをキープすることで、体も心も元気になるかもしれません☺️

ご予約はこちらから💁♀️🔽

心を支える心

月末って、街を歩いていても、電車の中でもなんだか「バタバタ感」を感じてしまう私。

これが集合的無意識というものなのでしょうか。

「忙しい」という言葉は

心を亡くすと書きます。

忙しい時って、目的に徹しすぎて

頑張りすぎているとき。

頑張りすぎると力が入って

かえってうまくいかなくなることもある

心をなくすと、自分以外の立場に立って

何かを考えたり、言葉をかけることができなくなり、

「温かさ」みたいなものがなくなってくる

そんな気がします。

そうすると

そういう時は

身体がこわばったり、

心が落ち着かなかったり、

物事がスムーズに進まなかったたり…

「不自然」という形で

必ずメッセージが来ます。

8月、色々な出来事に遭遇しました笑

良くも悪くも色々なメッセージを受け取り、

「あ、やっぱり心をなくしてはいけない!」

と改めて思いました。

最近、

心を支える「心」って、

「わー!!」ってなるような大っきな喜びだけじゃなくて、

美味しいとか、気持ちいいとか、誰かのちょっとした優しさとか、

ほんわか心が温かくなるような日々の「ほのかな幸せ」なのかなって思います。

"疲れ"は一番わかりやすいメッセージです。

身体にも心にもご褒美を与えてみると

心のゆとりが、「忙しい」を解放させてくれるかもしれません😊

いつもありがとうございます。

ご予約はこちらから💁♀️⏬