♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

とれない疲れ…○○疲労が原因?

暑い日と涼しい日の激しい季節の変わり目。

不調が出やすい時期でもあり、

疲れが取れない、気力や体力が出ない...

原因がわからず、何となく怠く無気力感を感じる

いわば「何もしたくない病」...

わかる、わかる!という方は

副腎疲労の可能性が…

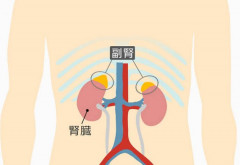

副腎疲労=アドレナル・ファティーグとは?

小さな臓器の「副腎」が疲れることで、ストレスに対抗するホルモン「コルチゾール」がうまく分泌されないことで起こります。

副腎は脊椎の近く、ちょうど一番下の肋骨の真下あたりに左右に1つずつあり、

左右の腎臓の上部にあるホルモン分泌器官です。

「コルチゾール」の他生命の維持に欠かせない様々なホルモンを分泌する器官てです。

精神的なストレスだけでなく、食品の添加物、気温の変化、食生活の変化など体内で炎症を起こす恐れのあるものは副腎疲労の原因になります。

ストレスが多く、コルチゾールが過剰に分泌される状態が続くと、副腎が疲れて必要なときに十分な量を分泌できなくなり、ストレスと闘えなくなります。

この状態を『副腎疲労(アドレナル・ファティーグ)』と呼びます。

副腎から分泌される「コルチゾール」は血糖値や血圧のコントロール、免疫機能や神経系のサポートをしているため副腎疲労で分泌ができなくなると生活習慣病や花粉症などのアレルギー症状、甲状腺異常など免疫疾患につながることも。。

疲れた副腎、ケア方法は?

改善のカギは「食生活」

副腎から分泌されるホルモンの材料となるのは『食べ物』です。

そのため、副腎に良い食べ物をとること、負担になるものは避けることが大切です。

●必要なもの

副腎ケアには良質なたんぱく質と脂質が必須です。

肉なら鶏や豚、青魚などがオススメだそうです。

ビタミンB群とミネラル

ホルモンの生産で大量に消費されるビタミンB群。

またビタミンBの一種である葉酸は、造血作用のほか、新しい細胞をつくるのに重要な成分なので同時にとりたい栄養素です。(貝類やうなぎ、緑黄色野菜に含まれます)

1日1.5~2リットルの水

水分をたくさんとって溜まった老廃物をデトックスすることも大切です。1日1.5~2リットルの水分をこまめに分けてとりましょう。

●控えるもの

グルテンフリー、カゼインフリー、シュガーフリー

副腎疲労の人はグルテン(小麦)とカゼイン(乳製品)がアレルギーや腸の炎症をもたらすことが多いため、また白砂糖も副腎に負担がかかると言われています。

また血糖値が乱高下すると、調整のためにコルチゾールが消費されることになります。

空腹の時間が長引かないように規則正しい時間に3食とることも大切です。

そして

大きな改善ポイントは睡眠。

深い睡眠は精神的ストレスをシャットダウンできるため、副腎の休憩になります。

慢性的な疲労は、お仕事や生活にも影響が出ますので、

思い当たる方は「副腎ケア」意識してみると良いかもしれません。

身体の疲れもケア早めにケアしてくださいね☺️

この時期に気をつけたい「秋むくみ」

身体が重い、顔がパンパン、足がだるい…

涼しくなってきた秋口 、

実は一番「むくみ」が出やすい時期なんです。

秋は溜め込んでいた夏の老廃物やダメージが身体に「むくみ」という症状として現れ

「秋むくみ」

と言われるほどです。

秋に「むくみ」やすくなるのはなぜ?

1:冷たい食べ物や飲み物の摂りすぎ

夏の感覚のまま、冷たい物をとり、身体が冷えて血流が悪くなり、むくみやすくなってしまいます。

2:足元が冷えている

足元が冷えてむくみやすくなり、老廃物が溜まりやすい状態になってしまいます。

3:一日の気温差が大きい

秋は気温差が大きく、一日で10℃以上の気温差ができることも。

昼間は暑くても、夜になると身体が冷えて血流が悪くなると摂りすぎた水分が排出できない状態になります。

4:食欲の秋で食べ過ぎてしまう

涼しくなって食欲が急に増したり、栄養バランスが乱れるとむくみやすくなります。

「むくみ」とは

血管からしみ出した水分が皮下組織に過剰にたまった状態。

この水分は酸素や栄養素を細胞に運び、二酸化炭素や老廃物を血管に回収する役割を担っていますが、血行不良になると、スムーズに血管に戻ることができず、細胞と細胞の間にたまってしまいます。

これが「むくみ」につながります。

むくみ予防には?

一番は「冷やさない」こと。

外側から冷やさない

太い血管が体の表面近くを通っていて熱が逃げやすい股関節回りや膝の裏を冷やさないようにしましょう。

シャワーだけでなく湯船につかることも

冷え防止に。

内側から冷やさない

冷たい飲み物をさけ、なるべく身体を温めるものを食べることで内臓も身体も冷え防止に。

身体を中から温めるには生姜が効果的です。

また座りっぱなし、立ちっぱなしなど、長時間同じ姿勢で動かずにいると血行不良になりむくみやすくなります。

デスクワーク中は頻繁に立ち上がって動くことを習慣したり、足指や足首回しをするのも有効です

そして

むくみ予防には塩分を取り過ぎないことも大切です。体内の塩分濃度が高くなると、水分が細胞の外に出にくくなります。

食べものでむくみ予防

野菜や果物に多く含まれるカリウムには余分な水分を排出する作用があります。

・バナナ

・サツマイモ

・スイカ

・黒豆

・しいたけ

むくみ解消ケア

足のむくみを根本的に改善するには

スクワットなどで下半身の筋肉を鍛えるのが一番です。

また筋肉は熱も生み出すので冷え性防止にも効果的です。

一度むくんでしまったら?

ふくらはぎの筋肉は、血液が心臓に戻るのを助けるポンプ作用があるので、ふくらはぎをマッサージすることで水分の巡りが回復します。

たかが「むくみ」、されど「むくみ」

むくみは放置すると病気につながることもあります。

早めにケアしてくださいね。こちらの記事もhttps://izumi-kanade.com/info/2621888

過ごしやすい季節とはいえ、不調が出やすい時期でもありますので、なるべく定期的なメンテナスをすることで心地良く秋を満喫できるかもしれません。☺️

ご予約はこちらから💁♀️🔽

表参道マッサージ整体・奏・24時間オンライン予約

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

ゼロにすること

身体でも、心でも、仕事でも

何かを良くしようと思う時、

「ゼロから何かを生み出す」

「プラスにする」

ことにフォーカスしがちです。

でもまずはどんなことでも

マイナスをゼロにすることが必要なのかなって思います。

今上手くいっていないことがあれば、

それを解決してゼロに戻すこと、

嫌なことがあったら、そのマイナスの感情をスッキリさせること、

身体が痛かったり不調だったら、その痛みや不調を取ること。

ゼロになって初めて1とか10を目指せる。

いきなりマイナスからプラスにすることはものすごいジャンプ力が必要だし、

辛くなってしまいます。

メンタルや感情面でいうとマイナスからプラスにしようとすればするほど、そのギャップに苦しむこともあります。

そのゼロは

「中庸」だったり「ニュートラル」という言葉と近いのかもしれません。

一度ゼロにして

そこからプラスにするためには

考えたり、試行錯誤することが

「ワクワクできる」こと。

もっと良くなること、気持ちがハッピーになることを想像したり、そこに向かうワクワク感が、どんどんプラスを生み出すんじゃないかなぁと思います。

私がこの仕事に出会った時、身体も心も健康でなかったので、まずゼロに戻しました。

不調がなくなると、どんどん色んなことをやりたくなって、マッサージを始めてだんだん上達していくことが本当に楽しかったことを覚えています。

今は私の仕事ってマイナスをゼロに戻すこと=リセットすることなのかもしれません。

そこからプラスにすることは

その人次第でいくらでも可能性がある。

私自身も立ち止まったり、戻ったりしながら前に進んでいきたいと思います。

不調、痛み、モヤモヤ...

まずはリセットしましょう☺️

ご予約はこちらから💁♀️🔽

表参道マッサージ整体・奏・24時間オンライン予約

水で人生が変わる?!

よく健康のために

「水は1日2リットル飲みましょう」

と言われますが

「正直たくさん水を飲んで健康になるという意味が理解できない」

人もいると思います。

なぜ「水」なでしょうか?

人間の体内で巡っている水分は約60%ほどです。

この水分には、

•血液

•リンパ液

•滑液(潤滑油)

•消化液

•粘膜

など様々な液体が含まれます。

人間は体内の水分が

•2%失われると喉の渇きを感じ、運動能力が低下しはじめます。

•3%失われると、強いのどの渇き、ぼんやり、食欲不振などの症状がおこります。

•4~5%で現れる疲労感や頭痛、めまいなどの症状を脱水症状と呼びます。

•10%以上の水分喪失で死にいたります。

人間の身体は放っておいても一日に体内を約150ℓ水分が巡り、約1.5ℓが尿として排出されます。

身体の水分不足状態だと尿の濃度が高くなり、老廃物の排泄が滞ります。

そして水分不足はあらゆる症状を引き起こします。

実は年齢を重ねるほど喉の渇きを感じにくくなり、常に2%くらい不足している人も多いそうです。

水不足が引き起こす症状

①ドロドロ血

②リンパ液が巡らず、むくみが出る

③関節痛

④消化不良

水分補給は、体の一部である脳にとってももちろん重要で

脳の約80%は水分でできているのです。

水をたくさんとることで頭の回転が早くなることもわかっています!

イライラを鎮める効果も?!

フランスで行われた実験では

水をたくさん飲んだ被験者は、「疲れを感じにくくなった」「気分が混乱しにくくなった」「気分が改善された」

逆に水分の摂取量を普段より減らした被験者は、「イライラした」「疲れやすくなった」「頭痛がした」そうです。

本当に正しい水の飲み方・飲む量

正しい水の摂取量とは

一つの目安としては、体重の3%

例えば、60kgの人ならだいたい、1日1.8ℓになります。

水を飲むタイミングは?

喉が乾いたと感じる前にこまめに飲むことと

基本的には朝に多く飲むのがベストだそうです。

朝は夜に起こった代謝によって大量に発生した老廃物を排泄するための時間だからです。

冷え性の方は冷たい水をガブのみすると身体や胃腸を冷やすので、常温か白湯をとってくださいね。

実は私は

水を全く飲まない人でした。

というのも水分補給はコーヒーとか味のついたものなどでしていましたが、

ある時、水の大切さを知ったのです。

数年前何だか身体が重く、気持ちがウツウツ、やる気が出ない日が続くことがありました。

特に女性は月の周期でそんなこともあるだろうと思っていたのですが

人から「いずみさんは多分水が足りていない」と指摘され、コーヒーやジュースをミネラルウォーターに変え、一日1.5リットルほどとるようにすると、

むくみにくくなった他、疲れにくくなったのです。

体を使う仕事をしているので、その差は一目瞭然でした。

本来不足しているものを身体に入れたときに身体は喜びます。

そして本来の働きを発揮できます。

何となくだるい、疲れやすい、イライラしやすい…

肩こりが酷い方も

一番簡単にすぐできる方法として

水を意識してみると変化があるかもしれません。

顔もこっている!?その原因は…

朝起きた時に顔や顎が痛い

顔がこわばっている気がする…

思い当たる方は

「顔」が凝っているかもしれません。

顔が凝るってどういうこと?

凝るのは肩や首だけはなく、顔にも筋肉がたくさんあるので、疲労したり使いすぎれば、凝ってしまいます。

顔コリは健康面でも美容面でも様々な悪影響を及ぼします。

顔コリの原因は?

無意識のうちに食いしばったり、前かがみでスマホやパソコンを見続けることで、特に顎関節まわりの筋肉が硬くなります。

口の開け閉めをしたり、ものを噛む時には「咀嚼筋」を使っています。

また

重たい物を持ち上げる時や、集中して作業している時など、体に力を入れる時(無意識に入る時)は「グッ」と噛み締めています。

この噛みしめる時に「咀嚼筋」は収縮した状態になります。

そして力を意識的に入れる時以外にも、ある姿勢の時は

無意識に噛み締めてしまうのです。

そのある姿勢とは

「猫背」

猫背になると、口を無意識に閉じ「グッ」と噛み締めていることが多いのです。

猫背が長く続くと、無意識に噛み締めている時間が長くなるので、咀嚼筋は収縮しっぱなし=常に顎に力が入った状態になります。

縮んだ状態の筋肉には酸素や血流が行き渡らずコリやむくみが生じます。

しかも噛み締めている時は奥歯には約60kg前後もの圧力がかかっているといわれます。

そして起きている時だけでなく

寝ている時も無意識に噛み締めてしまいます。

寝ている間の噛み締めは

ストレスや緊張も大きく影響しています。

顔コリの解消法は?

1.日中なるべく噛み締めないように意識して過ごす。

スマホ・パソコンを使用中や運転中など、口を閉じたまま歯をを浮かすように気をつける

2.ストレスを溜めない

3.肩や首回りの筋肉をほぐし、

頭や顔のマッサージ

ガチガチにこっている状態から筋肉を緩めて噛み締めを減らすのはなかなか難しく、頭・顔から首肩にかけて筋肉を緩めてあげましょう。

セルフでは耳の横の側頭部をシャンプーの時にマッサージしたり、エラの部分や

鼻の周りなどを痛気持ちいい程度に指圧してみてください。

意外にも耳を引っ張るのも効果的!

奏では頭のマッサージにプラスしてお顔のマッサージも指圧で行なっています。

顔コリだけでなく、鼻の通りが良くなったり、眼精疲労にも★何気に男性からリクエストが多いです◟̆◞̆

顔コリは放置すると顎関節症や頭痛にもつながりますので、

顔が硬い、こわばっている感覚がある場合はお顔もコリほぐしてあげてくださいね☺️

素敵な連休をお過ごし下さい★

ご予約はこちらから💁♀️🔽