♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

猫背よりも悪影響?平背(へいはい)とは

「姿勢が悪い」というと"猫背"がよく指摘されますが、

実は最近あまり聞き慣れませんが

平背(へいはい)

の人も増えているそうです。

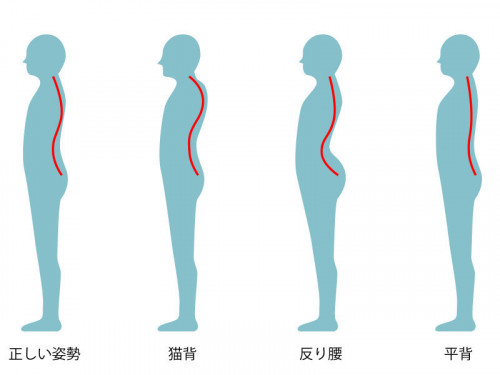

🔹平背とは

ひとことでいえば

背骨がまっすぐ過ぎる状態です。

本来、背骨は緩やかなS字カーブを描いていますが平背の人は、本来あるはずのゆるやかなS字カーブが失われ、

首から腰にかけて真っ直ぐになっています。

背骨がまっすぐで良い姿勢だと思われますが、実は猫背よりも身体に相当負担をかけているそうです。

背骨がS字であることによって動作で生じた圧を分散し振動を和らげていますが

このカーブがなくなってしまうと、クッションの役割をはたしている椎間板と椎間関節に対する圧力が高まり、

平背は腰への負担が大きくなり、腰痛に繋がりやすいのです。

そして

背骨の湾曲がなくなると、背骨の動きや肋骨の動きが悪くなり、息がつまったり苦しくなるなど呼吸にも影響があり、

呼吸の浅さから自律神経の不調にも繋がることに…

さらに平背は背中の筋肉が緊張しやすく、

体に力を入れる時に背中の筋肉に力を入れる癖がついてしまうため、

コリも生じやすくなります。

🔹なぜ平背になるのか?

原因は色々ですが大きなひとつは

「骨盤の向きが後傾している」ことです。

骨盤は正常は軽く前傾していますが

「椅子に浅く腰を掛けて背もたれにもたれかかっている姿勢」など、普段の座り方が良くないと骨盤を後傾させます。

一見、楽そうなこの姿勢を続けていると

脊柱起立筋(背中から腰にかけての筋肉)や大殿筋(お尻の筋肉)が弱り、

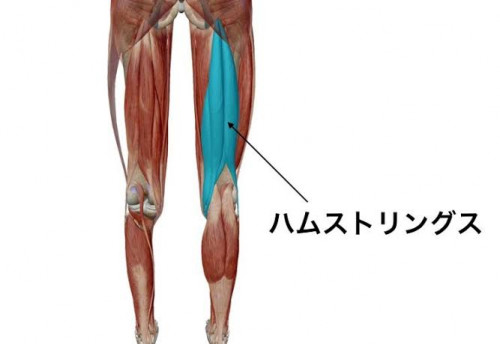

ハムストリングス(もも裏)や腹筋群(腹直筋や腹斜筋)は緊張します。

これにより骨盤が後側に引き寄せられてしまい骨盤が後傾します。

平背改善には?

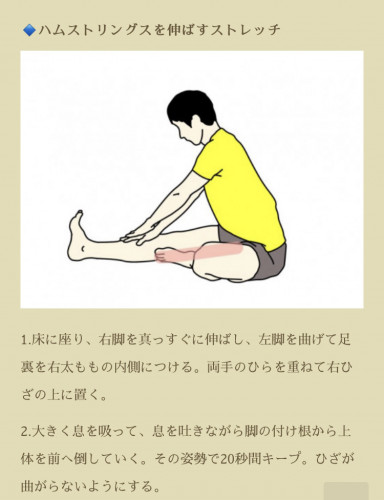

平背の方はももの裏側ハムストリングスの柔軟性がない場合が多いので

ここを伸ばすことで骨盤の後継を改善できます。

【タオルを丸めて矯正】

丸めたバスタオルを腰の下に入れて、腰の筋肉を緩め、腰のカーブを作ります。

タオルを置いたまま3分間寝転がります。

姿勢が改善し、背中が広がると、呼吸も楽になります。

呼吸が楽になると、自律神経も整ったり

気持ちに余裕ができ、

パフォーマンスが上がったり

心も穏やかに過ごせるかもしれません◡̈

猫背、反り腰、巻き肩、平背…

やはり背中やその他の筋肉をほぐすことも大切です。

姿勢が気になる方、ご相談ください。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

股関節の不思議

人体で最も大きな関節『股関節』

実は日常生活でと~っても負荷がかかるところです。

股関節は思っている以上に重要な働きをしてます。

股関節の働きは

https://izumi-kanade.com/info/2713657

私も含め

「年に何度か股関節が痛くなる」という方が結構います。

股関節をゆるめることで、腰痛の改善、膝痛の軽減など、体の負担の軽減に繋がります。

もちろん使いすぎなどの物理的な疲れもありますが

股関節は「気持ち」にも深く繋がっていることを、今回は書きたいと思います。

🔹股関節と感情

精神や感情の状態は、筋肉や関節にも現れます。

股関節は、その柔軟性が「感情」と大きく関わりがあると言われます。

1.身体的な観点=呼吸をする横隔膜と股関節が大腰筋を介してつながっているため

2.ヨガの観点=股関節付近(下腹部)にある第2チャクラが感情を司るため

ストレスが溜まったり、ネガティブな感情が起こったときに固まりやすいのが、

みぞおちや横隔膜。ダイレクトに影響を受けます。

横隔膜は呼吸を司るためストレスを受けて呼吸が浅くなると、体に力が入り、何となくソワソワしたり

この状況が続くと、大腰筋で繋がっている股関節の動きも共に固くなります。

股関節の動きが固くなり、可動域が狭くなると、活動も狭まります。

また

よく聞くチャクラとは、サンスクリットで円、円盤、車輪、轆轤(ろくろ)を意味するそうで

人体の頭部、胸部、腹部などにあるとされる「中枢」を指す言葉として用いられます。

第2チャクラは、へその下「丹田たんでん

」といわれるツボでもあり

「丹田」は気力を育て、元気をチャージする経穴です。

第2チャクラは感受性を育てる場所とされ、

頭で考えていることと、心がかみ合わないことが多い人はチャクラの回転が乱れ

不調になりやすい場所です。

その不調が大きくなると、骨盤を後ろに引っ張り、股関節が動かしにくくなります。

逆に、股関節がしなやかに動くと感情が解放されて心身スッキリ

ということがあるようです。

股関節は感情のメモリーバンクと言われ

股関節には「過去の感情」が溜まりやくす、

特に、【自己愛】【自信】の感情と強い関わりがあると言われます。

これを聞いて「なるほど」と思う方もいるかもしれません。

呼吸を深く大きくしながら、股関節をグルグル動かしたりすると

「まっ、いいか」思たり

股関節が緩むと、感情を溜めこみすぎている人は涙が出るなんてことも

ヨガの世界ではあるそうです。

頭では気付いていなくても

体はちゃんと心を知っています。

それが「痛み」とか違和感。

ストレス的な感情を

「大したことじゃない」「気にしない」

と処理すると、それはいつしか股関節へ...

その都度、無視せずちゃんとケアしてあげることが大切です。

奏では股関節周りの筋肉をしっかり指圧し、

下半身のストレッチで股関節を緩めています。

股関節の違和感、放置せず

いつも「しなやか」にしたいものです。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

ちゃんと「息」できていますか?

ここでも何度も呼吸の大切さを書いていますが、改めて。

ホントに無意識でしている「息」

息はしなくては死んでしまうのですが、

きちんと息ができていない人がすごく多いと言われます。

心の動き、体の動きやしぐさ、身の振る舞いと息はとっても深い関係にあります。

まず、何も考えずに立った状態で前屈をしてみて下さい。

そして次に大きく息を吸って、大きく吐いてから同じように前屈をしてみてください。

多分、前より楽に前屈ができたのではないでしょうか?

息が止まれば動きは硬くなり、

体が硬くなれば、息も止まります。

そして仕事中や

普段何気なくしている動作の時、

無意識に息を止めて、力んでいたとしたら

気づかないうちに、それがジワジワと体が硬く、緊張することに繋がってしまうのです。

疲れがとれなかったりマッサージなどをしても、すぐに元に戻って硬くなってしまうのは

気づかぬうちに息を止めて、不調を生み出しているかもしれません。

意識的に呼吸法をすることも大切ですが

もっと大切なのは

普段している無意識の呼吸の質でもあります。

常に力が入っていて、息が浅くなっている人が多く、眠りが浅いのも、疲れがとれないの

肩こりや腰痛も根本的な原因は

そこにあるかもしれません。

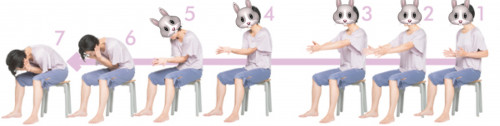

☘️体の中心で深い呼吸をする感覚を思い出すための「うずくまり呼吸法」☘️

1、椅子に座り、小さく前へならえをします

2、両手を前に伸ばします

3、背中を軽く丸めながら、両手を合わせます

4、丸くした背中をキープしたまま、両腕の肘をつけます

5、その状態で、両肘をおへそにつけるようにして体を前屈させます

6、両手の間に顔を入れ、頭・首・背中の力を抜いて、1~6のステップで5~8秒くらいかけ、背中を広げるように息を入れていきます

7、息を吸いきったら、10~20秒かけて出しつくすように息を吐きます(お腹は凹ませます)。ゆっくり息を吸いながら体を起こします

「何をやっても変わらない」から抜け出すのに

確実なのが

呼吸の質を変えること

だと言われるほどです。

仕事をする時も、何かをする時も

寝ている時も

ちゃんと息ができるようになれば

体も心も変わるかもしれません。

呼吸で使う背中などの筋肉が硬くなっている方はまずはほぐしてあげてくださいね◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

筋肉、心、脳、免疫も全てをつくる大切なものは…

ここ数年で筋トレや糖質オフブームなどで

「タンパク質」の重要性をよく聞くようになりました。

単にタンパク質は、筋肉の材料になるだけでなく、

全身のあらゆる部分で働き、生命そのものを支えています。

肌に良いコラーゲン、ホルモンや酵素もタンパク質からできているほか

注目の「免疫力」を正しく働かせるためにも不可欠です。

また心を落ち着かせるセロトニンや、喜びを感じさせるドーパミンなどの精神伝達物質の主な材料もタンパク質から作られるのです。

🔹タンパク質が不足すると

- 体力がない

- 髪にコシがなくなってきた、

- 肌にハリやツヤがなくなってきたと感じている

- 集中力がなくなってきた

などの影響が…

そして

もう一つ忘れてはならないのが「アミノ酸」

実はタンパク質を作っているのはアミノ酸でたった20種類のアミノ酸が組み合わさって5~10万もの種類のタンパク質になります。

このアミノ酸は体内で作れる“非必須アミノ酸”と、食品からしかとれない”必須アミノ酸”があり

”必須アミノ酸”は9種類ある中で

どれかひとつでも低いと、その最も少ないレベルに合わせてしか働かなくなってしまいます。

「アミノ酸スコア」が高いものをとることを意識すると効率よくとれるのですが

アミノ酸スコアは、

食べ物に含まれる「タンパク質」の量と「必須アミノ酸」がバランス良く含まれているかを数字で表した指標となるものです。

アミノ酸スコアが高い食品は、

鶏肉・豚肉・牛肉・魚・鶏卵・牛乳・大豆などです。

また

ちくわなどの原料となる「スケソウダラ」の「速筋タンパク質」には、

負荷運動をせずに食べるだけで瞬発力に必要な”速筋”を増やす効果があるそうです。

そして

私たちが病気のときに飲む薬も

アルブミンというタンパク質にくっついて移動します。

このとき十分なアルブミンがないと、血中でフラフラする薬の割合が増えてしまい

薬の作用が期待していたものと変わってしまったり、副作用が出るおそれが出てしまうそうです。

薬を有効に利用するためにも、タンパク質をしっかり摂っておくことが重要となります。

体も心も脳も

タンパク質のおかげでちゃんと機能してくれます。

秋バテなどが出やすい今、

タンパク質を意識して食事を見直してみることで

心身も変化するかもしれません◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

疲れを癒すということ

9月に入ってなんだかやる気が出ない、

怠さや疲れがとれない…

暑い夏に体力を消耗し、回復せずに体調を崩してしまったりすることを「9月病」と言ったりしますが

最近は四季のリズムが曖昧になり、

寒暖差や気圧の変動が激しく

特に猛暑などが落ち着く9月に、これらの疲れがどっと出ている方も多いようです。

そして今年は突然生活のリズムが変わったり、働き方が変化したりと、以前とは異なる日常の

「変化疲れ」も気づかぬうちに出る頃なのかもしれません。

そんな時は「頑張る」ことよりも

まず"疲れを癒す"こと

大切だなって思います。

「忙しくて、そんな時間がない」

「気軽に旅行やお出かけができない」

そんな今だからこそ逆に

小さなことで

自分の心身を癒せる方法を見つけられるのかもしれません。

私も今年は年始から密かに計画していた旅行に行けなくなり、

いかに、小さな楽しみを見つけるかに専念していました。

大きなことでなくても、意外と「癒し」ってたくさんあるんだなって思いました。

何気ない小さなことだけど

ほっとすること

ちょっと特別感のあること

昔好きだったこと

心がほぐれること…

ちょっと高級なお香やアロマを使ってみたり

朝早い時間に神社などに寄り道したり

毎日空の写真を撮ったり

お気に入りの本を読み返したり

人から見たら、そんなこと?と思うことでも

ホントにちょっとしたことで

自分を癒せることに気づき、

それをひとつずつ見つけていく事が

だんだん楽しくなってきました。

季節の四季があるように

人それぞれ、人生の四季があって

今、春や夏のようにポジティブに活発に動く時期の人もいれば

冬のように、春に向けて休む時期の人もいたり、

周りの事と自分の事を切り離して考えることも大切なのかなって思います。

ただただ、

自分を、

今を整えるだけ

そんな気がしています。

体の疲れが溜まっている方は

まず、癒してあげてくださいね◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku