♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

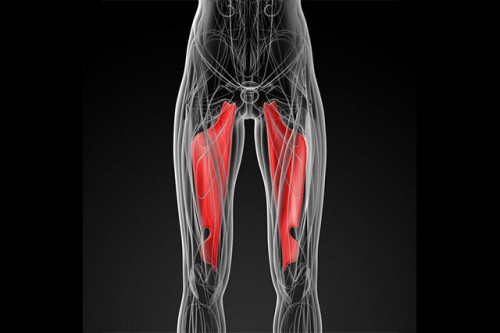

とても大切な「内もも」=内転筋の働き

肩首コリとか腰痛とかがある時、

痛い場所に意識がいって

手や足のことなんて考えないかもしれません。

でも手足にはたくさんの筋肉があり、それぞれの筋肉が協調して働きながら体の動きを支えています。

なかでも重要な役割をしえいるにもかかわらず

あまり知られていない筋肉として「内転筋」という筋肉があります。

いわゆる「内もも」といわれるところです。

股関節は、体重を支えながら、身体を屈曲させたり、脚を前後・左右に広げたり、外側や内側に回すなど、さまざまな動作を助けてくれている大事な関節ですが

股関節を閉じる動きを「内転」といい、その動きを担っている筋肉を「内転筋群」と言います。

実は

この「内転筋」が硬くなって、張っていたり

凝っている方がとても多いです。

なぜなら…?

・イスに座っている時間が長い

イスに座っているときの太ももは体重によって押し付けられた状態で、その状態が長く続くと血管が圧迫され血流が滞って筋肉が硬くなってしまいます。

・運動不足からくる内転筋の衰え

動く機会が減り筋肉を使わなくなり

血液を送り出すにも筋肉は使われているので、筋肉量が少ないと血流が弱くなり、疲労物質でたくさんの血液が滞ってコリになっていきます。

血流が悪いと必要な栄養素や酸素が届きにくくなるため回復力はどんどん低下し、回復する前にまた疲労を溜め込んでいく悪循環に…

🔹内転筋が硬いと…?

・足がむくみやすい

・O脚やX脚になりやすい

・腰や膝、肩などが痛みやすくなる

・姿勢が悪くなる

というデメリットがたくさんあります。

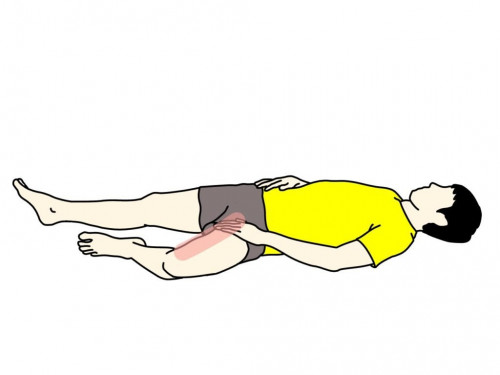

🍀内転筋のストレッチセルフケア

1. 仰向けになり片方の膝を曲げる

2. 膝を床の方へ開く

3. 内ももの筋肉が伸びているところで10~15秒キープ

脚の太ももの角度を調整してから膝を床の方へ下ろしていきます。

テレワークになり、

座っている時間が極端に長くなった方、

運動をしなくなってしまった方は

とくに内転筋が硬くなっている可能性大です。

奏ではこの内転筋もしっかり圧しています。

ご新規の方は「はじめて押された」と仰る方は多いですが、いろんな所に影響する内転筋を柔らかくすることは、とても大切なんです。

早くも月末です。今月の疲れは今月のうちにリセットしましょう◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

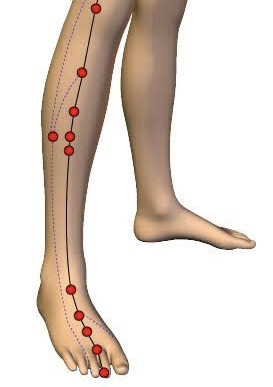

スネ(脛)が張る・硬い・痛いのはなぜ?

「スネが張る・痛い」

そんな方が結構多いです。

スネとは「弁慶の泣き所」と言われるところで

意外に重要な働きをしています。

🔹スネが硬いままだと

・冷え

スネが張ることで同時にふくらはぎの働きも鈍くなります。ふくらはぎは全身に血液を送るポンプの役割をしているので、血流が悪くなり冷えにつながります。

・むくみ(下半身太り)

むくみは血流の悪化からも起こります。

スネが張って血流が滞ることによって、本来排出されるべき水分が下半身にたまりやすくなってしまいます。

肩こり・腰痛

足と肩、一見関係ないように見えますが

スネの張りが歩く時に着地が悪くなり体全体を歪ませてしまうことになります。

ゆがんだ歩き方は、本来かからない負荷が体の特定の部位にかかり、

足にとどまらず、全身に悪い影響が及ぶのです。

スネの張りの原因は

多くの場合は「歩き方」

スネが張る方は靴の外側がすり減りやすい傾向にあり、

重心が外側になっていることが多いです。

また

・浮き指

・合わない靴やヒールなど

浮き指についてはこちらhttps://izumi-kanade.com/info/3413370

も原因になります。

🍀スネのセルフケアストレッチ

- タオルを丸めたり重ねて10cmほどの高さを作る(座布団などでもok)

- (1)で置いたアイテムの前に正座する

- 正座状態のまま、重心を後ろにかけて、膝の下に(1)のアイテムを入れる

- すねの筋肉が伸びているのを意識しながら20秒間キープ

- ゆっくりと元に戻る

- 何度か繰り返す

ストレッチと同様にすねをマッサージするのも効果的で

筋肉をほぐすことで血行改善に繋がり

癖になっている"筋肉の張り"や"つり"を軽減する効果も★

またスネの張りを改善するには、普段吐く「靴」が大切です。靴を変えたらスネが痛くなったということがあるかもしれませんが、

大きな靴を、ブカブカのまま履いて、

脱げないように歩くことが、スネの張りの一因でもあります。

スネの張りは

「体に間違った負担がかかっているよ」

という体からの合図

意外とお尻や腿の筋肉の硬さから

歩き方に間違った癖がついてしまっている場合もあります。

奏ではスネのマッサージはオイルフットが

オススメですが

お尻や太腿も指圧でしっかりほぐすことで

気になるスネの硬さや痛みも解消につながるかもしれません。

たかがスネ、されどスネです。

意識してケアしてあげてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

頭の余白

私たちの頭には、一日に6万回もの思考が絶え間なく浮かぶといわれています。

それが時によって、

ポジティブなものが多かったり

ネガティブなものが多いかもしれません。

でも、

思考そのものに良いも悪いもありません。

ただ「ポジティブでいなくちゃ!」

「ネガティブなことを思ってはダメ」という考え自体が、

心と体がかけ離れてしまうことになったりします。

何かをしながら仕事のことや誰かのことなど、考えても仕方のないことを堂々巡りのように考えていたり…ということがあるかもしれません。

しかも人間は、「考えないようにしよう」とすると

考えてしまう生き物なんです。

布団の中でも頭の中は色々なところへ飛び、考えすぎてしまうとリラックスできず、眠りが浅くなります。

その考え(思考)とセットになっているのが

感情です。

大人だから泣いちゃダメ

人に弱さを見せちゃダメ

落ち込んではダメ

子供のころや、過去に身についた、

考えパターン。

多くの人が素直に感情を出せない理由はそこにあります。

でも

物事を何も変えようとせず、あるがままに見ること、感じること

が大切だったりします。

実はこの「自分の所作に心を行き渡らせること」が瞑想やマインドフルネスの目的でもあると言います。

心理学では

辛い感情をに焦点を置き、受け入れ、しっかりと味わうことで、辛さを解消することができる

と言われています。

感情が湧いてきたら、変えようとすることなく数分、その気持ちに浸って

涙が出てきたら泣けば良いし、

怒りが出てきたら怒れば良いし、

失望したり、喜んだって良い

それにより客観的に明晰に物事が捉えられるようになったり、

思考がクリアになり、心が安定し

呼吸も深くなったり

それが頭の余白をつくり

心と体をシンクロさせるということなのかも

しれません。

せわしない毎日、情報に溢れる中

常に心が落ち着かず、思考はあちらこちらに飛び回ってしまうと

頭と心が散漫になり

不安や焦燥感にかられやすくなります。

体のメンテナンスと同じくらい

思考や感情を整理することも大切です。

頭に余白ができると

本当に必要なことが入ってきたり

起きるかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

メンテナンス

気持ちいい秋の季節ですが

体や心の疲れを感じやすい時期かもしれません。

4月頃からの半年

色んな変化に順応してきた毎日、

いろんなことが重なると

機械もあちこち故障するように

心身も悲鳴を上げることもあります。

「頑張る」と「疲れた」はセットで

我を張っているために、気を抜いた瞬間どっと疲れたりします。

体が痛い時

心がしんどい時、

一時的に

何かに頼ったり

誰かに話を聞いてもらったりすることも

大切なことなんだと思います。

元気でエネルギーがある時は

受け入れられることが

疲れてエネルギーが下がっているときほど

受け入れられなかったりします。

そんな時は下がったまま動くより

必要なエネルギーを充電することが先決なのかもしれません。

「メンテナンスする」とは

見直すこと

振り返ること

次に活かすことをすること

前に進むことだけが大切じゃなく

ときに立ち止まってみることも必要なことです。

立ち止まってみると

前に進んでいるときには見えなかったモノが見えたり

気付かなかった感覚に気づいたり

思考の断捨離や整理できたり…

それが

「整える」ってことなのかなって思います。

そんな気づきがあった、ここ数週間。

季節の変わり目、体を温めて

ご自愛ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku青山 表参道マッサージ整体・奏・kanade

表参道駅2分

指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント、

アクセスバーズ…夜遅くまで営業★男性も歓迎★

脱力のすすめ

日々、肩や体に力が入っていませんか?

緊張したり、慌ただしい時間が増えると

気がつくと体に力が入り

なかなか抜けなくなっていることがあります。

上手く力が抜けないと筋肉が凝り固まって

血流が悪くなり、

肩こりや頭痛にもつながっていきます。

特に仕事のパソコン作業中などは

姿勢が悪くなり、意識と力が上半身、頭部に集まっています。

すると”気”が上に上がっている状態になって、ストレスの多い状態とも言えます。

脱力するためには

一度力をためてふっと抜くこと

です。

一度思い切り力を入れてみましょう。

思い切り力を入れた後に、一気に力を抜く。

例えば肩まわりなら、思いきり肩をすくめて上げた後に息を吐き出しながらストンと肩を落とします。

なんとなく力が入っている状態より、極端に力を入れてそこから力を抜く方が抜きやすく、

それだけでも大分力は抜けます。

余分な力が抜けて、呼吸がゆっくり深くなり気持ちもリラックスすると、

頭も冴えてきたりします。

スポーツ選手も力を抜くほど、能力を発揮できるといいますが

私たちの日常でも

程よく力が抜けている時ほどものごとはうまくいくのかもしれません。

それでも力が抜くのが苦手な方は

まず凝り固まった筋肉の緊張を緩めたり、リラックスする時間を作ってあげてくださいね◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

青山 表参道マッサージ整体・奏・kanade

表参道駅2分

指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント、

アクセスバーズ…夜遅くまで営業★男性も歓迎★