♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

疲労は頭に現れる?

人間の脳は、生命活動をつかさどる脳幹などよりも 「大脳新皮質」が占める割合が大きくなっています。

大脳新皮質が大きくなることで、

運動や感覚を処理して、思考、認知、記憶など、高次な機能が備わりました。

ただ現代人は

無意識に痛みや不調、そして心のストレスなど、

体が発する少々のサインを無視して、我慢して生きているといわれます。

昨日もお伝えしたように

肩こり、腰痛などの体の痛みや不調は「ここをこれ以上動かすと危険」とか、「これをしてはいけない」などの体からのサインで、

これは生きていくために必要な「生体アラーム」です。

これを無視して、痛みを我慢すると

体と脳との間にズレが生じていきます。

そして

重要な生体アラームに「疲労」があります。

疲労の正体は、体の疲れではなく

脳にある自律神経の働きをコントロールしている視床下部などの神経細胞の疲弊、つまり「脳の疲労」であると言われるようになりました。

この脳の疲労を大脳新皮質の眼窩前頭野で「疲労感」として自覚しています。

この自分の脳の疲労に気づかない方も多いと言います。

脳の疲労に無自覚だと

体の「神経系」「内分泌系」「免疫系」からなるホメオスタシス(生体などを一定の状態に保ち続けようとする傾向)が「神経系」から乱れ、内分泌系・免疫系に影響し、

さまざまな不調、生活習慣病などの原因になることもあるのです。

脳の疲労のサインとして

疲労がたまってくると周辺注意視野を狭めて、目から入ってくる情報を少なくし、脳を休ませようとするので

「視野が狭くなる」「不注意になる」というようなことが起きます。

🔹体の不調は頭皮に現れる

健康な時、頭は体からサインを受け取り、ホルモンバランスや自律神経を調整して、よい状態を保ちます。

ストレスがたまったり、体調を崩したりすると、頭は体からのサインを受け取れなくなります。

するとその状態は頭皮に現れ、頭皮がむくんでブヨブヨになったり、血行不良でカチカチになったりします。

硬くなったり、むくんだ頭皮をマッサージすると、

頭部の血行が良くなると同時に、脳の血流が増え血液が運んでくる酸素と栄養が脳にまで行き渡ります。

結果として自律神経を調整する脳内の「視床下部」という部位を活性化させて、全身を回復させたり、脳がスッキリさせることができます。

お風呂などでご自分で頭皮をマッサージすることをオススメしますが、

頭のマッサージは誰かにやってもらいたいですよね?笑

美容室でもヘッドスパをやってくれるところが増えているので、たまにご褒美でやってもらうのもオススメです。

奏でもドライヘッドスパは120分クーポンはもちろん他の指圧やアロマのコースの中で組み合わせ自由です♡

脳(頭)の疲労を取ると物理的にも心理的にも

「視野が広がる」ことになります。

連休中に頭の疲れもリセットしましょう!

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

その疲れ…秋バテ?

世間は今日から4連休です。

ここ数日、頭痛、肩こり、腰痛、むくみ…

かなりお疲れの方が多かったように思います。

季節はもうすぐ秋

秋といえば「食欲の秋」

そして過ごしやすいはずの秋なのに「なんだか元気がない」「食欲がない」「頭が痛い」といった症状は

「秋バテ」かもしれません。

夏に暑さで食欲や体力が落ちたる夏バテとは少し違い

秋バテの原因は

夏場に冷たいものを取り過ぎて

"内臓が冷えていること"

クーラーで室内と屋外との寒暖差から、

"自律神経が乱れ血行不良"になり

この状態で秋を迎えると、一気に夏の疲れがどっと出て不調が起こりやすくなるのです。

🔹「秋バテ」で感じやすい主な症状

・疲れやすく、体がだるい

・頭痛、腰痛、肌荒れなど

・食欲が減る

・仕事や家事にやる気がおきない

全部当てはまる!という方もいるかもしれません。

秋バテ解消のポイントは

・質の良い睡眠

・体を温めること

・自律神経を整えること

です。

そのために一番すぐにできることは

「ぬるめのお風呂にゆったりつかる」こと

体が温まり、リラックスすることで自律神経も整います。

また

「よく噛んて食べる」ことも

自律神経を活性化します。

そして少しやる気が起きてきたら

ストレッチで体を活性化させることで

呼吸が深くなり、血流も整います。

ストレッチは面倒くさい…

続かない方が多いのですが

1日1ポーズ、1分でも

自分が一番やりやすいストレッチでokで、

全てはちょっとしたことでもチリツモです。

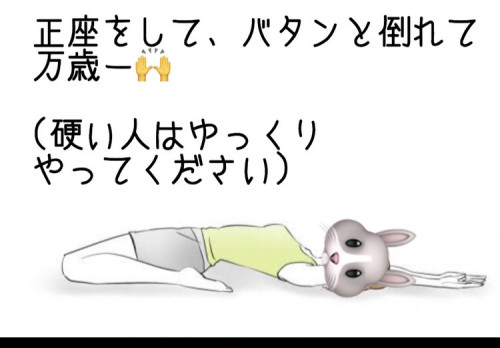

私がオススメするのは

こちらです🔽

この状況で少しキープすると

太腿の筋肉が伸び、前傾しがちな腰が伸び、

さらに胃腸の動きが良くなる効果も★

不調を解消して、気持ちよく秋を過ごしたいものですね♡

連休中も営業しています。

お出かけする気にならない…

変わらずお仕事の方も...

まずはその疲れをリセットして、ご自分を

労ってあげてくださいね◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

肩こりが体からのメッセージを知らせてくれる

肩こりは日本人が一番悩んでいる体の症状だと言われます。

昨日「痛みの原因のほとんどはその部位にはない」という話をしましたが

逆に言えば

肩こりは自覚をしやすい症状であり、

他の多くの器官と深く関係した写し鏡のような存在なので

それをヒントに体の不調を見つる手がかりとなることもあり

肩こりは体からの大事なメッセージなのです。

🔹肩こりの原因と考えられるもの

・睡眠不足

・虫歯、口内炎など

・噛み合わせの悪さ

・頭痛、腰痛

・足裏、踵、足首、膝の不調

・便秘、下痢など腸の不調

・胃痛、吐き気、食欲不振など胃の不調

・目への疲れ、視力のアンバランス

・皮膚トラブル

・精神的なストレスによる自律神経の乱れ(イライラ、不安、プレッシャー、恐怖、緊張、興奮)

・過度の運動

・月経異常

・むくみ

・耳内の不調

・気候や気圧の影響

こんなにもある他、

物理的な原因以外でも

筋肉は脳からの指令を受けてその収縮の具合や弛緩の程度を決定していて、

この指令は神経によって伝達されます。

この神経の情報伝達に異常を起こすこと、これが凝りの大きな原因になります。

また東洋医学的には「氣が上がっている」または「氣逆」の状態

つまり自律神経の異常、交感神経の優位が続いている状態も肩こりに繋がります。

「自律神経を安定させること」

「交感神経の興奮を抑えること」

は肩こりを改善するキーポイントです。

まずストレスケア、リラックスすること

そして

日頃できる筋肉のケアももちろん大切です。

☘️肩こり改善の対策

1. 上半身をバランスよくストレッチする

肩関節は身体の中で一番可動域の大きい関節です。可動域を上げることで、血流もアップします。

2.下半身の筋力をつける

肩なのに下半身?と思うかもしれませんかが実はこれがとても重要なのです。

理由は太ももの筋肉やお尻やふくらはぎも含め、脚は筋肉量の多い部位です。

筋肉は血流を促す働きがありますので、下半身に向かう血流が強く起こるようになり、肩周りを含め上半身の血流も良くなり、

それぞれの関節などで凝りが起こりにくくなるからです。

⒊ 反射区を刺激して血流を促進させる

反射区は、身体にある器官や内臓に繋がっていると言われている末端神経が集まった箇所のことで、特に足や手に存在する反射区を刺激してやることで、繋がりのある箇所に間接的に働きかける作用があると言われています。

簡単!肩こり改善、反射区セルフケア

手の甲の、人差し指と中指の間が左肩の反射区になります。一方で薬指と中指の間が右肩の反射区。この場所は面が狭いため、親指と人差し指でつまむように刺激していきます。この反射区は肩に直接働きかける場所になりますので、念入りに行っていきましょう。

テレビを見ながら、お風呂の中でもできるので、思い出した時にやってみてくださいね。

多くの人にとって

肩こりは

「当たり前のもの」

「ずっと付き合っていくもの」

になっているかもしれません。

だけど、その肩こりのもっと先にある原因を

知り、解決することで

いつもの生活が快適になったり

もっと好きなことを楽しめるようになったり

お仕事がはかどったり…

大きな変化につながるかもしれません。

辛い肩こり、ご相談ください◟̆◞̆

4連休プチプレゼント🎁

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

慢性痛の原因はトリガーポイントにあるかもしれません

ヨガをしたり、お風呂に入っても治らない 慢性的なコリや頭痛などの痛み…

原因不明…と思うことも

病院に行ったり薬を飲む前に

「原因になりえること」を知っておくことで

解消の近道になるかもしれません。

痛みの原因を知るうえで

「トリガーポイント」は

結構重要なキーワードです。

🔹トリガーポイントとは

医学上「過敏化した侵害受容器」いわれ、

簡単にいうと

「トリガー」は「引き金」の意味で

"その場所から痛みを飛ばす"ということです。

例えば肩にトリガーポイントが出来れば

その痛みが頭に飛ばされ「頭痛」を感じたり、背中に飛ばされて「背部痛」を感じたりします。

これらの痛みを「関連痛」と呼び

痛みを感じる場所が違う場所にあるため病院で原因不明の痛みとして扱われてしまう事が多くあったりします。

首や肩、背中や腰、おしりなどの筋肉は、「使わなすぎ」もしくは「使いすぎ」によって疲労や血行不良が続くと、強く緊張して硬いこわばりができます。

この「こわばり」の中にできる

特に硬く痛みを発する「しこり」が

「トリガーポイント」です。

トリガーポイントができやすいのは

・筋肉が骨に付着する部分

・筋肉と筋肉が連結する部分

・その他力のかかりやすい部分です。

🔹トリガーポイントができる原因

様々ですが最大の原因は

『姿勢』と言われています。

テレワークでパソコン仕事が増え、

長時間同じ姿勢で動かさないこと、

同じ筋肉を酷使することによって筋肉に微小な損傷や炎症が起こり「筋膜」に癒着が起き、そこにトリガーポイントができます。

トリガーポイントがやっかいなのは

硬いしこりの中にあるので

ヨガやストレッチをするだけでは

なかなか消失せず

一時的に血行が良くなり、軽くなった気がしても、またすぐに痛みをぶり返してしまうのです。

トリガーポイントは

ただ力の強い指圧や表面を揉む手技では

取りきれず

トリガーポイントに圧を加え、一時的に虚血状態にし、圧を解放した時に反動で硬くなったしこりや筋肉内の血液こ滞りを改善する必要があります。

つまり

「長く圧を加える」ことで

筋肉の奥にあるトリガーポイントに届かせることができます。

奏の"じっくり長く圧す"手技は比較的トリガーポイントにアプローチしやすい圧し方です。

さらに、その周りの筋肉を緩めたり、

足をほぐして全身の血流を良くすることで

「関連痛」の解消につながります。

先日、頭痛で辛い方の施術で

お尻に見つけた硬いしこりを圧したところ

「なぜか頭に響きます」

まさか、頭痛の最初の原因が

お尻の筋肉のコリから来ているなんてこともあったりするのです。

同じ筋肉を癖や日常の仕草で気づかぬうちに酷使しすぎて、そこが硬くなり

全く別の場所に痛みが出ることはよくあることです。

痛みの原因は

その場所にないことがほとんどですが

だけど必ず、どこかに原因はあります。

病院で「原因不明」「ストレス」と言われたら

もっと先には

「内臓の疲れ」「冷え」からくる「自律神経の乱れ」が関係していたりします。

私は治療という言葉は使えないのですが、

辛い痛みや不調に出来る限りの対応できたら

と思っています。

涼しくなったところで秋の不調が出やすい頃…連休前に疲れ、コリ、リセットしてあげてくださいね◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

「ツキ」がある人は○○○が活性化している?

最近、眠りが浅い…というお声をよく聞きますが、

実は私も寝つきが悪く、またオタク気質が目覚めて、色々調べ始めました笑

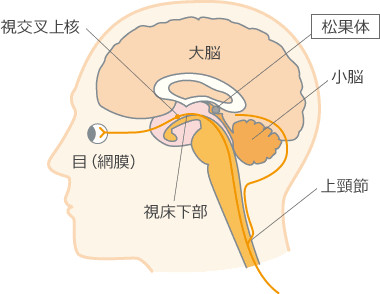

そこで行き着いたのが「松果体」

睡眠のメカニズムに関係しているのは、脳の松果体というところです。

松果体は眉間の奥、

脳の真ん中にあるグリーンピースほどの小さな内分泌器です。

ここで

体内リズムである概日リズムを調整するホルモン、

「メラトニン」を分泌しています。

そして

松果体は光を感知することで、

メラトニンを放出します。

明るい光によってメラトニンの分泌は抑制されるため、日中にはメラトニン分泌が低く、

夜間に分泌量が十数倍になり、眠くなる

というメカニズムです。

「光」に反応するため

就寝前のパソコン作業やスマホの閲覧が睡眠を妨げるという理由はここにあります。

昼間に太陽の光を浴びることで

松果体が活性化し、メラトニンがちゃんと分泌されます。

そして松果体は

「第3の目」といわれ

身体の問題を察知し、修正し、良い方向へ向かわせる能力があるらしいのです。

余談ですが

「三つ目がとおる」という

三つ目の主人公が不思議な能力を発揮して問題を解決するという手塚治虫さんの漫画がありますが

これは手塚さんが

松果体を想定して書かれたとのこと。

第三の目、松果体が活性化すると

・ヒラメキがおきる

・身の危険を察知する

簡単に言うと「直感」が鋭くなり、

もっと言うと

自分を居るべき場所と

進むべき方向が直感でわかったりするようになります。

「何となく、こっちに行った方が良い気がする」と思って行ったら

・何か良いことがあった、出会った

・危険を避けられた

なんて経験が一度はあると思います。

さらに言えば

それが「ツキ」を察知するため

ツキのある人というのは

「松果体」が活性化しているのではないか

とも言われています。

逆に夜に熟睡できない人や

何故かタイミングが良くない、ひらめきが弱い人は松果体を活性化できていないのかもしれないのです。

そして松果体の活性や眠りの質には

大きく

呼吸の浅さも関係しています。

まずは呼吸を深くできるようになることが大切です。

松果体の活性化には

頭のツボ押しやヘッドマッサージも効果があるそうです。

話が超脱線してしまいましたが…

眠りが浅い…は体からのサインです。

眠りが浅い、呼吸が浅い…

ご相談ください◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku