♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

10月クーポン、オンライン予約にアップしました♪

季節の移り変わりの時期は

・身体が重だるくなったり

・やる気が出なかったり

・気分が落ち込み、モヤモヤしたり…

季節の変化に合わせるために

身体にもココロにも変化が出る時期です😨

不調を防ぐには

・血流を良くすること

・老廃物をためないこと

・質の良い睡眠

がポイントです。

筋肉の硬さをほぐし、

リラックスすることで

自律神経が整い、身体のリズムも安定します★

心と体を整えて

秋を満喫しましょう❤️

ご予約はオンライン予約からお願い致します🤲

その不調…遅延型食物アレルギー?

特に思い当たる原因はいけど、体調が優れない…

「便秘、肌荒れが続いてる」

「イライラや不安が強い」

「頭痛やめまいがするが病院では問題ないと言われた」

理由がわからない謎の不調、

実は食べ物が原因で起こっている場合があります。

大人になってから発症する人が増えているらしい

「隠れフードアレルギー」

食物アレルギーと言えば、特定の食物を食べると、じんましんなどが出るなど

すぐに症状が現れるので「即時型食物アレルギー」と呼ばれます。

そして、あまり知られていませんが、

食べて数時間後〜数週間後と、アレルギー症状が遅れて出てくることもあり、これを「遅発型食物アレルギー」と呼んでいます。

「遅発型」は、

慢性的な疲労感、頭痛、めまい、眠気、不眠、イライラ、うつ、肩こり、便秘、下痢、肌荒れ、にきび、アトピー性皮膚炎などとなって現れます。

遅延型食物アレルギーは

すぐに症状が出ないため、本人も気づきにくく、

好きで食べ続けていたものが実はアレルギーの原因食物であったというケースもあり、

気づかないうちに腸に慢性的な炎症が起こり、免疫異常を引き起こしています。

遅延型食物アレルギーの仕組み

食物アレルギーは、

通常は害のない食物に対して、体に備わる免疫のしくみが反応してしまい、抗体を大量につくり出すことで起こります。

即時型アレルギーに関与するのは「IgE」というもので

IgEは、ヒスタミンなどの物質を放出させ、じんましんやかゆみ、くしゃみなどの症状を引き起こします。

遅発型には「IgG」という抗体が関わり、

IgGはアレルゲンと結合すると「免疫複合体」と呼ばれる物質を形成し、

免疫複合体は、血流に乗って体内を循環し、あちこちの臓器や組織に運ばれます。

そこで蓄えられ

「限度を超えたとき」に症状が出始め

その人のいちばん弱いところに症状が出るともいわれます。

🔹日本人にアレルギー反応が出やすい食物

で特に注意したいのは、

「乳製品」「卵」「小麦粉」「砂糖」の4つです。

遅延型フードアレルギーは気づきにくいのですが

謎の不調が続いている場合

週3回以上食べている食品をリストアップし、しばらくやめてみて、ぐっすり眠れるようになった、疲れにくい、頭痛やお腹の張りが無くなるなど体調がよくなれば、

その食品がアレルギーを起こしていた原因である可能性が高そうです。

もしアレルゲンが大好物であったとしても、完全にやめる必要はなく、

一度食べたら3日休むことで、アレルギーになりにくくなるとか。

私の場合は小麦にありました。

昔はパンやパスタが大好きでしたが、秋のアレルギーや慢性的な怠さがあった為、辞めてみたところ、改善しました。

ただ…私の経験から、あまり抜きすぎると、少しでも食べた時にものすごく具合が悪く気がしてしまうので、

緩〜く続けていくのが良いかもしれません。

不調に悩む方は

普段食べている食べ物、

ちょっと意識して見直してみてくださいね◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽

胸を開いて、丸い背中を解消

デスクワークやスマホ操作などで

気付いたら背中が丸まっていませんか?

この「背中を丸める」姿勢、

思っている以上「背中に与える負担が大きいのです。

実は身体を動かしている筋肉の得意な仕事は積極的に「縮む」こと。

自分の力では「伸びる」ことも「広がる」ことも出来ません。

反対に苦手な仕事は

引き伸ばされながら重みに耐えるなど、

縮む方向に力を使わなければならない状態で

例として

背中を丸めて頭を前に出し、その頭の重みに耐えている背中の筋肉の状態てす。

デスクワークなどで腕が前に出て長時間いると、肩甲骨まわりの筋肉はさらに引き伸ばされてしまいます。

苦手な状況に長時間さらされた筋肉は

血の巡り悪くなり、固くなり「肩コリ」や「背中のハリ」と繋がります。

🔹肩甲骨と鎖骨の関係

「肩」は前面が「鎖骨」、背面が「肩甲骨」で構成され

本来同じように肋骨の上に乗っているはずの鎖骨と肩甲骨ですが、現代人は腕を前に出す姿勢でいる事が圧倒的に多くなって

肩甲骨が左右に広がり肩が前に出てくる姿勢になりがちです。

このとき、鎖骨はどうなっているかというと

鎖骨と肩甲骨は「表と裏」の様なものなので、

肩甲骨が「広がって」いれば、

鎖骨は「閉じて」います。

鎖骨を前に「閉じる」筋肉は主に胸の筋肉で腕を前に突き出すときや、息を吸うときに使われる筋肉です。

背中を丸めた姿勢になると、

肩甲骨は重力に引っ張られて前に滑って、頭が前に出てきて、背中の筋肉は重いものをロープで吊っているような状態になってしまいます。

このとき鎖骨は何の力も使わずに縮められていき、「たるんでる」ような状態になります。

これがどんどん硬くなり、コリやハリだけでなく、呼吸も浅くなっていきます。

そして胸まわりの筋膜が縮こまったり、ねじれたりした状態は、気持ちを沈ませてしまうことにも繋がります。

🍀胸を開くセルフケアストレッチ

・仰向けに寝る

・腰の下に両手を入れ、首を後ろに曲げ、肩甲骨を浮かせる

この胸を開いた状態で大きく深呼吸をします。

普通の生活では、胸を開く動作は少なく、最初は違和を感じるかもしれませんが、首や肩周りの筋肉のストレッチにもなります。

胸のあたりを開くとこは

「負の感情を放出する」効果が期待できると言われています。

情緒的ストレスが身体に緊張を生じさせるように、身体的なストレスも情緒面に緊張を生じさせることになるからです。

寒くなるとありがちな

布団の中で小さく丸まって眠っていることも、このような状態を作り出すので、起床後は胸を開いて元気な気持ちで一日をスタートさせたいものです。

昨日に引き続き、胸の筋肉や鎖骨は

思っている以上に重要の働きをしています。

背中のハリや呼吸の浅さを感じる方は

まず鎖骨周りを緩めてあげることも大切です。

ご相談ください◡̈

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

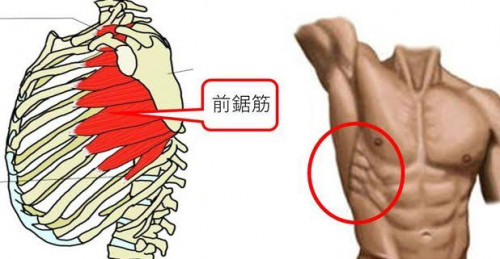

脇の下と腰痛、肩こりの関係

ここ数日、体がガチガチ!!

ガチガチを越して、バキバキです…という方が多いです。

特に、腰痛、背中の痛み、むくみ…

気温差も激しく今月の疲れがどっと出る時期です。

そして長引く腰痛や背中の痛み、

意外なところに原因があったりします。

特に腰痛、肩こりは、痛みから離れたところが原因で引気起こされることがほとんどです。

最近、

腰の痛みが

脇の下についている「前鋸筋」という筋肉が肩こりや腰痛に影響している方が多いです。

前鋸筋はわきの下にあり、

肋骨の横から肩甲骨の下を通って、肩甲骨内側縁まで付きます。

デスクワークや車の運転が長い人が硬くなりやすく、

ずっと手を前にしていることで前鋸筋がずっと縮んだ状態になります。

するとだんだん固くなってきて、肩甲骨を外に引っ張る力が加わり、肩甲骨が外に開き、背中の筋肉が引っ張られ固くなり、

肩、背中のハリが出て肩甲骨の可動性も悪くなります。

そして脇をから腰につながる筋膜も硬くなり、肩甲骨や腰の動きにも影響が出るため

腰も痛くなるというサイクルです。

また、呼吸をする時に補助的役割もしているので、前鋸筋が硬くなると「深く呼吸が出来ずに、息が詰まるような感覚、「呼吸がしにくい」という症状が出てきます。

🍀前鋸筋を伸ばすストレッチ

1.立った状態で両手を後ろで組みましょう

2.肩甲骨を引き寄せながら、両手を後ろに引きます

3.胸を張り胸の辺りが伸びているのを感じましょう

4.7秒~10秒ほど伸ばすのを繰り返しましょう

またセルフケアとして

「脇をさすり、回す」方法が効果的て

・脇の下を摩擦で熱くなるくらい

さすった後、触りながら腕を前後に各5回ずつ回すだけ。

です。

何故、さすって肩を回すだけで緩むのか?

というと

人間には「体性感覚」という

皮膚の感覚と、筋肉・腱・関節の感覚があります。

皮膚の感覚には、触っている感覚や熱の感覚(熱い、冷たいなど)痛みの感覚などがあり、筋肉・腱・関節の感覚には、手足や身体の位置・運動・抵抗・痛みや物の重量などの感覚があります。

体性感覚は、皮膚が伸ばされたり、筋肉が緊張したり緩んだりする際に、その状態を感知して脳に伝えてくれます。

「さする」と、この「体性感覚」を利用でき、摩擦で熱くなるまでさすると、そこに感覚ができ、無意識に筋肉使えるようになるそうです。

普段あまり意識することのない脇の下の筋肉ですが、

触ってみると案外硬くなっている方が多いかと思います。

奏ではストレッチ+指圧でしっかり前鋸筋にもアプローチします★

私も施術しながら

まさかこんなところに腰痛(肩こり)の原因が…という発見が多いです。

脇の下の筋肉を緩めて

腰痛、肩こり、呼吸の浅さ、解消しましょう◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

免疫、健康に意識したい「血液力」

ここ数日寒くなり、冷えからくる不調を感じている方が多いです。

体を温めること

もっというと

血流を良くすること、

そして血液を整えることも大切です。

🔹血液を整えるとは?

東洋医学には、

血液や血液に含まれる栄養素や、

正常に血液が流れることを意味する

「血(けつ)」という概念があり

昔から、血は身体を構成する

最も重要な要素であると考えられてきました。

血は全身を巡ることで、内臓や皮膚、筋肉に養分を与え体を潤しているほか

精神的安定にも影響を与えています。

血が整うと、全身に栄養がいきわたり、

身体中にエネルギーが満ち足りた状態になります。

そして体温や免疫力、ホルモンバランスや自律神経系が整い、それが健康な状態を保つことに繋がります。

🔹血のトラブル「血虚」と「血瘀」

脾(消化器官)の機能低下や栄養不足等から

血液の絶対量が不足する「血虚」は

特に女性は注意が必要です。

「血虚」によって血液が不足すると、

目の霞みや渇き、視力低下、

動悸、月経不順、不眠や健忘等が生じます。

さらに血の流れが滞る「血瘀」に発展すると

目の下のクマやくすみ、便秘といった症状に繋がります。

「血虚」や「血瘀」の原因は様々ですが

消化器の虚弱やストレス、過労、喫煙、運動不足などがあげられます。

また体を守ってくれる免疫細胞は血液の中にいます。

体温が下がり血行が悪くなると、体内に異物を発見しても攻撃できなくなるため、

これからの時期風邪やウイルスに負けないためにも、血液はとても大切です。

そして血液を整えるという意味では

ドロドロの血をサラサラにするのも大切ですがまずは

スカスカの血をたっぷり潤おす必要があります。

🔹食べ物で血を補う

不足している血液を補うならレバー類、黒ゴマ、黒きくらげ、など

また牛肉や卵、ウナギといったパワー食材や

魚介類なら、たこ、マグロ、ブリ等

また長引く自粛生活で

血流が悪くなって不調を感じている方が多くなっています。

軽い運動やウォーキングなどで筋肉を動かし、血の巡りを良くすることを意識しましょう。

また「第二の心臓」とよばれる

「ふくらはぎ」は血を巡らせるポンプの役割をしているため、

ふくらはぎを伸ばすことでも、足の血流改善に効果が期待できます。

仕事の合間にでき、手軽にふくらはぎの筋肉を使うエクササイズは、

「つま先立ちを繰り返す」運動です。

やり方はシンプルで、「立った状態でつま先立ちをくり返す」だけ

です。

ふくらはぎが硬くなっている場合は血流が滞りやすくなるため

まずはほぐして柔らかくすることで、血流がアップします。

秋から冬に向けて

「血液」を整えることで

体のすみずみまで酸素や養分がしっかりと行き渡り美容や健康上のメリットあるほか

感染症に対抗するための免疫力を整えることに繋がり

ウイルスなどの重篤な症状を予防することができます。

"血液力"意識してみてくださいね。

巡りが悪いと感じている方はご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku