♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

デトックスはなぜ必要?

顔や足がむくんだり

便秘がち、血圧が高め、頭痛になりやすい、

また何だか疲れやすかったり…

それは、もしかすると

知らず知らずのうち体内に取り込んでしまった

「毒素」が溜まっているせいかもしれません。

体内に蓄積された毒素を排出する=「デトックス」は、実はとても大切なことですが

意外と「体に良い」とされるものを取ることだけ意識しがちで、

まずは、要らないもの(体内毒素や老廃物)を捨てなければ、良いものも機能しないのです。

🔹体内毒素とは

現代社会は毒素がいっぱい…

体にたまる毒素の種類は

・食品に含まれる添加物(保存料、人工甘味 料、着色料、乳化剤、残留農薬など)

・水道水に含まれる鉛など

・空気中の大気汚染物質

・車の排気ガス

・紫外線

・タバコの煙など

口から摂取するものをはじめ、空気中に漂っているものなど、多岐に渡ります。

もともと体には、デトックス機能が備わっていますが、排出しきれないほどの毒素があるため体に蓄積してしまいます。

🔹体内毒素が溜まると

新陳代謝のサイクルが低下し

太りやすい、肌トラブル、むくみや慢性的な冷え性、血行不良による肩こりなど、

さまざまな形となって体に表れます。

毒素は、おおまかに次のようなルートで

排出されます。

🔹【毒素排出の経路】

- 排泄(便75%、尿20%)

- 汗3%

- 爪1%

- 毛髪1%

毒素の95%は便と尿による排泄によって外に出るため、当然“出す習慣”が大きく左右し

特に便秘はデトックスにとって大敵なのです。

便秘がちな方はまず改善することで

かなりのデトックスになるかと思います。

🔹疲れた胃腸を休ませる

胃腸は、必要以上の栄養を摂取すると、休みなく働き続けることになり、

さらに不規則な生活習慣が続くと腸内に悪玉菌が増えてしまうことも…

疲れた胃腸を休めるためには

「夜だけ」「朝だけ」など限られた時間だけ行う“プチ断食”が効果的。

まず一番簡単な方法としては

食べない時間を17時間つくる「半日断食」

1. 夕食後から始める

・夜7時に夕食を食べ終え、翌日のランチタイムに食事をする(朝食は抜く)

・空腹を感じそうな時間は睡眠に当てる

2. 水分&塩分はきちんと摂る

・経口補水液があればベスト

・カフェイン飲料は控える

3. 半日断食後は胃腸にやさしいメニューを

・温かく消化しやすいおかゆで戻していくのが理想。

・外食の場合は、肉や油を含むメニューを避け、あっさりした和食がベター。

ポイントは、必ず半日程度にとどめることで

無理なく続けられます。

体は、エネルギー不足の状態が長く続くと、体脂肪だけでなく筋肉の分解を始めてしまうため、極端な断食は逆効果になる場合も…

意識的に胃腸を休めることで「意外に食べなくても大丈夫」と気付くことがあるかもしれません。

また外側からの毒素デトックスケアとしては

リンパマッサージ

全身を流れるリンパ液は、毛細血管から溢れた水分からできており、体の隅々を巡りながら体内の老廃物や細菌、ウイルスなどを『ゴミ置場』にあたるリンパ節へと押し流すのが役割です。

リンパについて詳しくは

https://izumi-kanade.com/info/3208381

アロマトリートメント、

部分的に行うオイルフットマッサージも

リンパマッサージ同様の効果があります◡̈

季節の変わり目のこの時期、

夏の胃腸の疲れも出やすかったり

テレワークの方は体を動かすことが少ないため、

体内毒素が溜まりやすくなります。

デトックスすることで

体も心もスッキリするかもしれません◟̆◞̆

当日の直前予約も歓迎★

ご予約はこちらから💁♀️🔽

マスク😷で習慣化する口呼吸のリスク

皆さんはいつも鼻で呼吸をしていますか?

それとも口で呼吸をしていますか?

と言われても

意識していない人がほとんどだと思います。

🔹口呼吸と鼻呼吸

私たちは鼻と口の両方で呼吸することが出来ますが、

本来は人間は鼻で呼吸をするのが自然な形です。

でも大半の人が

口で呼吸をしていると言われ、

特にマスク着用を強いられ、息苦しいからと

マスクをしていると人目を意識しなくなり表情をつくる機会が減り

口まわりの筋力が衰え、なおさら口呼吸になりやすいそうです。

実は

口呼吸は汚れたままの空気が加温・加湿されることなく気道を通って肺に直接送られるため、風邪や感染症にかかりやすくなってしまうほか

マスク内で自分が吐いた酸素濃度が低下した空気を吸入し続けることにより、

脈拍・呼吸数の増加、頭痛、吐き気、全身脱力、不安症につながることも…

鼻呼吸の場合、吸い込んだ空気が鼻腔を通る間に毛や粘膜が

ほこりや細菌、ウイルスなどの異物を除去してくれる、いわゆるフィルターの役割になります。

また、空気は鼻腔の中で適度に温度が加えられ、加湿されてから肺へ送られることになり、酸素が肺から血管へ取り込まれやすくなります。

つまり、鼻は“加温・加湿機能つきの空気清浄機”とも言えるのです。

また豆知識として

鼻呼吸は体にたくさんの酸素を取り込み、脂肪がよく燃焼されるとともに、血流も良くなって内臓機能が活性化され、より多くのエネルギーが消費されるので、基礎代謝が上がり、痩せやすい体になり、ダイエット効果まであるのです!

🔹鼻の穴の意味

そしてなんと…

鼻の穴は自律神経の働きによって、ふたつの穴がそれぞれ交代で機能していて、

ヨガの世界では、右の鼻の穴から入る呼吸は「陽」のエネルギーで、左の鼻の穴から入る呼吸は「陰」のエネルギーとされています。

左右の鼻の穴から入るエネルギーに陰と陽が存在するので、呼吸をコントロールして体調を整えたり、心を落ち着かせたりすることもできるのです。

鼻の穴が2つなのもちゃんと意味があります。

多くの人が口呼吸になっているため、

まずは鼻呼吸を習慣化することから始めてみましょう。

寝る時に貼るテープなどもありますが

起きている時や仰向けでリラックスした状態で

鼻呼吸の3原則は

1. 鼻で吸って鼻で吐く

2. 吐くことから始める

3. ゆっくり行う

を繰り返し、体に覚えさせるだけ。

特にマスクをしている時は

・鼻呼吸を中心に行い、まっすぐ下へゆっくり吐き出す

・鼻で深呼吸をするときは、吸気と呼気の時間割合を同じにして、吐いた後数秒吸わない

そしてたまに人がいない所を探して

マスクを外して深呼吸をすることも必要です。

普段無意識にしている呼吸は

生きる上で、体にも心にも重要な

体の調整機能をしてくれています。

特にしばらく、マスクとともに生活しなければならない今、改めて呼吸を意識することで

不調を改善できるかもしれません。

筋肉が硬くなり呼吸が浅い…という方は

まずは体をほぐしてあげてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

なぜストレッチが必要なのか

昨日は話すことで心がスッキリし筋肉の緊張が緩むという話をしましたが

「筋肉の緊張」とは

筋肉が縮まってこわばり、常に力が入っている状態です。

実は病気やウイルスなどの原因を除いて、

筋肉の緊張が「痛み」を発生させていることが医学的に分かっているそうです。

ストレスで身体の調子が悪くなるのも、ストレスによって筋肉が緊張するからであり、

特殊な例として「電磁波」によって不調になるのも電磁波の影響で筋肉が緊張するのです。

筋肉がいつも緊張状態にある人は、ちょっとしたストレスで血流が脳に上がりづらい状態になるため、なるべく筋肉の緊張をとることはとても大切なことです。

筋肉の緊張をとるために一番手軽かつ効果的なのは

ストレッチです。

ストレッチで固まった筋肉が伸びる

ことによって

・可動域が広がり代謝が上がる

・圧縮から解放されリラックスもできる

・痩せやすい体質になる

実は医学的に見ると、筋トレで筋肉を収縮させても、ストレッチで筋肉を伸ばしても、使うエネルギーは同じなのだそうです。

さらに、この状況でスマホやパソコンの使用で前傾姿勢になりがちで、

お腹にも常に圧力がかかっています。

体が圧縮されることで、様々な組織に負担がかかるため、ストレッチで筋肉を伸ばすことは体にとてもいいのです。

特に伸ばしたい筋肉は

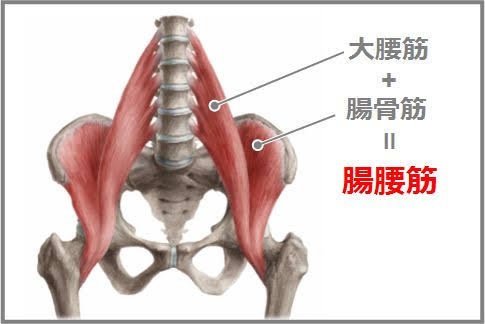

腸腰筋!!

腸腰筋とは腰椎の内臓側から骨盤の内側にかけての筋肉で、

骨盤の中を通って大腿骨の根元にまで続いています。

腰をS字に保ったり、膝を持ち上げたりする動きに使われます。

上半身と下半身をつなぐ筋肉で、体の軸という意味でも重要な役割を持っています。

この腸腰筋は上半身を安定させて、体の中心を支える役割があるため、

腸腰筋が衰えてくると体の軸がブレてしまい、背骨も歪んだ状態になってしまうのです。

🔹腸腰筋が衰えると

・姿勢が悪くなる(猫背やそり腰など)

・バランスが悪くなり、つまづきやすくなる

・下腹がぽっこり出る

・腰痛が起こりやすい

・お尻が下がる

・便秘や冷え性になる

☘️腸腰筋ストレッチ☘️

①片足を前に出して膝立ちをする。

②股関節を床に着けるようにして、股関節を伸ばしていく。

③さらに伸ばしたい人は、左の腸腰筋を伸ばす場合は上半身を右にひねる。

(もっと伸ばしたい人は、①で膝立ちするときの足の開くスタンスを広げるともっと伸びます)

伸びているところで20秒間キープ。

これを左右3セット行う。

🔹腸腰筋を伸ばすことで

① 姿勢が楽になる

② 腰痛の予防

③ダイエット効果

④足取りが軽くなる

ストレッチは面倒くさい…と思われがちですが

体の緊張をほぐし、心も緩めてくれる

立派なリラクゼーションの一つです。

奏ではお客様の症状に合わせて

これ以外にも、簡単にできるストレッチを

お伝えしています。

ひとつの動作でも良いので

ストレッチを毎日の習慣にすると

体も心も変わるかもしれません◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

話してスッキリする「カタルシス効果」とは?

私の本来の仕事はマッサージという技術で「身体をほぐす」ということなのですが

体を緩めることって、

ただ単に筋肉をほぐすだけではないと思っています。

最近は、お客様と本当に色々なお話しをすることが増えました。

ちょっとしたモヤモヤ話をしているうちに、脱線してマニアックな話で盛り上がってしまうなんてことも多々あり、

楽しい話とか興味がある話をして、最初の話がどうでも良くなったり、そんなことってありますよね。

コロナ禍、気軽に人に会うことができなくなって感じることは、

やはり「誰かと会話する」ことって、スッキリしたり、気持ちの整理やメンテナンスになると実感しています。

「話すだけで楽になった」「スッキリした」

という経験は誰にでもあると思いますが、その理由を調べてみました。

まず人は「話すこと」でエンドルフィン=多幸感や鎮静作用のある脳内物質が出ます。

また人間は不安や緊張の原因となっている感情や衝動を、他人に話すことを通じて解放させることを

心理学用語で「カタルシス」と言良い

「心の浄化作用」とも表現されるそうです。

語るシス…?いや、、特にギャグではないようです笑

心の中の言葉にできないモヤモヤした感情、

人に話すことで、代弁してもらったり、

感情を伴った悪い記憶が外に出てて、

それだけで浄化されるということになります。

感動する映画などを見て、泣いたらスッキリした…などもカタルシス効果に当たります。

ただ、ここで注意があります。

誰でも構わず話せば良いというわけではなく

「否定されず受け入れてもらう」ことが重要です。

誰かに相談して否定や批判され、

結局モヤモヤする…なんて経験も一度はあると思います笑

でも

・人への誹謗中傷的な言葉

・聞いてくれた人のアドバイスを否定するなど

特に怒りを一方的にぶつけると聞いてる側が疲れますので気をつけたいところです。

つまりは

まず内容によって

誰に話すか選ぶことも必要ですが

言葉を選ぶことも、信頼関係を結ぶために大切だと

実感しています。

私自身がお客様と色々お話しをすることで

色々気づきがあったり、気持ちが整理されることが沢山あり、、本当に有難いことです。

話すことで心がスッキリした、

気持ちが軽くなって

体の緊張がとれるということはよくあることです。

長引くこの状況の中で、

体だけでなく、心も健康であることが

今後の課題でもあるのかなと思っています。

人に話せない場合は

感動系の映画を見る

日記をつける

こともカタルシス効果が得られるようです。

気圧の変動などで心身ともにお疲れが出る頃…

上手に疲れを解消して

あまり我慢や無理をせず…という意識も大切かもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

あなたの足、燃えていませんか?

いきなりどんなタイトルだ!?って感じですが

寝ている時や夜になると

燃えるように

「足の裏が熱い、火照る」というお声をよく聞きます。

実際に私もたまにあるのですが、不快で眠りにくかったりします。。

実は奏のサイトも

アクセスバーズやマッサージを除く

検索ワード

8月の第一位は

なんと…

「足裏 熱い 原因」

でした。

読まれた記事はこちら

https://izumi-kanade.com/info/3344229

暑かった夏から今にかけて

足裏がほてるバーニングフィート症候群にお悩みの方が多かったようで

一見、頭寒足熱で良いんじゃない?

と思いがちですか

簡単にいうと

血行不良からの体温調節が上手くできていないからです。

本来、寝るときは身体の中心部分の体温を下げようとするため血管を拡張して熱を外に逃がし、それでも足りない量の熱は、手足から逃がそうとします。

ふくらはぎが張っていると心臓へ血液を送り出す力が弱くなり、

足先に熱がこもって熱くなるのです。

そのほか

🔹重度の冷え性

冷え性が悪化すると極度に血行が悪くなってしまい、本来なら心臓に戻る血液が足で滞ってしまいます。

人間は就寝前に体の深部体温を下げようと、熱を体の外に発散する働きがあるため足が温かくなるけれど、血行が悪いと異常に熱くなってしまうこともあるそうです。

🔹自律神経の乱れ

冷房やストレスによって自律神経が乱れると、体温調節機能がうまく働かなくなります。

🔹ホルモンバランスの乱れ

ホルモンバランスが乱れると自律神経にも影響が及び、簡単にいうと、ホットフラッシュの手足版です。

解消するには

やはり、ストレッチやマッサージです。

運動不足だと筋肉を使ず特にふくらはぎの筋肉が硬いと、ポンプの働きがなく、心臓に血液を送り返せず血行不良になるので、

足のストレッチを十分に行い滞りがちな血行を促進しましょう。

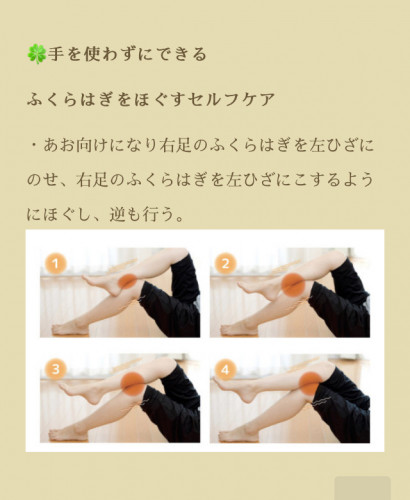

セルフケアとしてはストレッチのほか

ズボラな方も簡単にできるセルフマッサージがオススメです。

また硬く張りすぎた、ふくらはぎは

一度オイルマッサージなどで血流とリンパを流してあげるとスッキリします。

足のほてり、むくみ、疲れ…

ご相談ください◡̈

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku