♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

本当に疲れを取るために必要な「感情の休息」【感情疲労】

激しい気温やお天気の変動で

なんだか体も心もモヤモヤ…

体の癒し方はわかっても

ストレス、憂鬱、怒り、不安といった心の疲れは癒したくても、癒し方がわからない

そんなお声もよく聞きますが

眠りが浅い、疲れが取れないなどの夏バテのような症状は

心に溜めた"隠れストレス"から来ていることも。

その隠れストレスのひとつが「感情疲労」だと言われます。

🔹感情疲労とは

嬉しい、楽しい、悲しい、怒り…

感情は私たちの日常にリズムを与えてくれるものでもありますが

感情はエネルギーを過剰に消費します。

特に感情を出せずに塞ぎ込んだ時

脳と身体はこのような感情を排除するために、多くのエネルギーを必要とします。

もともと感情は

原始時代に人が野生で生きのびるための機能であり、命がけの場面で発動するため、どの感情でも極端にエネルギーを消費するものなのなんだとか。

- 喜ぶ・・・水や食料を見つけ、仲間に伝える。笑う・大声を出す

- 怒る・・・敵から身を守る。他者から自分の居場所を確保する。攻撃する

- 不安・・・万が一のリスクを想定する。死や最悪の状況への対処

ライオンに襲われるような命がけの日常はなくなった現代でも

原始時代から脳のつくりは大きく変わってい

ないので、平和なときであろうと、感情が発動されているとき、私たちは原始時代と同じ、命がけ相当のエネルギーを消費します。

特に

- 感情を表に出しながら行動する

- 感情を抑えながら行動する

場合、後者の方が疲労が大きいそうです。

そしてSNSの普及により

- 24時間連絡でき、常に感情の波が起こりうる状態

- 強い感情刺激がある動画や画像に触れる

が増え

想定以上に感情疲労を蓄積させているそうです。

実はこれを癒すには意外にも

「感情のない状態をとりもどす」ことです。

実は感情には3種類しかないと言われ

①快の反応 ――喜び・うれしさ・楽しさなど

②不快の反応 ―怒り・不満・憂鬱・くやしさなど

③快でも不快でもない“ニュートラルな”状態

このうち、人が欲しいのは①快で

食べる、遊ぶ、他人の評価・リアクションを求めて頑張るなど…

もともと心には、承認欲も含めた「欲求」があるからこそ、つらいときや疲れたときほど「欲求の満足」を求めます。

でも残念ながら

快の反応は「長続きしない」ものであり

そして「すぐ元に戻る」ものなんです。

現実に引き戻された時に待っているのは「不快な反応」へと変わります。

この「快か、不快か」の反復が特に振り幅が大きいほど感情疲労を引き起こします。

つまりニュートラルでいられる時間が長ければ長いほど、穏やかに過ごせるということになります。

ニュートラル思考のためには

・敢えて情報を遮断する

・「良い」「悪い」の判断をやめる

・何も考えない時間をもつ

日本には古くから「中庸」という考え方があり

「中庸」とは、極端にかたよることなく調和のとれた状態=バランスです。

「中庸」の道を進むと「天命」が分かるとも記され、自分が何をすべきか、本当の自分が分かる方法ということなんだとか。

私ももともとは感情疲労しやすいタイプですが最近は

なんとかなる、なるようにしかならない、

あと、本のタイトルにもある「心配事の9割は起こらない」と思って生きてます笑。

実際本当にそうなんだなぁと思います。

感情疲労しやすい人は

体に目を向けることもオススメです。

血が巡ることで心もスッキリすることも...◟̆◞̆

感情疲労には

脳デトックスもhttps://izumi-kanade.com/free/accessbarstokyo

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

テレワークこり・デスクワーク腰痛には○○○をほぐすべし

多くの方が持つ悩みである「腰痛」

なかなか治らない、マッサージに行ってもすぐぶり返してしまう…そんな厄介者の腰痛は、複数の要因が絡んで起こることが多く、

そこを緩めない限りは根本的に解決はしません。

その原因のひとつが「お尻の筋肉のコリ」です。

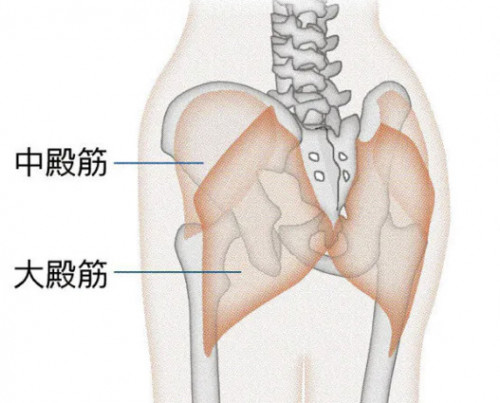

今日のターゲットは「中臀筋」

中臀筋は骨盤の横についている筋肉で貝殻のような形をしています。大臀筋という大きな筋肉がかぶさっており、また中臀筋の下には小臀筋という筋肉もあり、中間管理職のような存在です。

下部は脚の骨、上部は骨盤についているため、骨盤から股関節の動きにとても重要な筋肉です。

🔹中臀筋の役割

・歩くとき股関節にかかる衝撃を吸収する

・身体をまっすぐに立たせる

という役割もあります。

お尻の筋肉が凝っていたり、弱っていたりすると、うまく衝撃を吸収することができず、腰に衝撃が伝わってしまったり

姿勢にも影響するため、腰痛に繋がります。

🔹中臀筋が硬くなる原因

・立っている時や何かをするときなど、無意識にどちらかの足に集中して体重を乗せてしまう

・姿勢の悪さ

・いつも片方の手で荷物をもったり

・足を組む癖

など

🍀中臀筋セルフケア

仰向けになってテニスボールを置き、テニスボールで圧迫したまま1分ほどその状態を維持してください。

③の外側のお尻を圧迫するときは横向きでおこないます。

テニスボールがない場合はフェイスタオルを折ってボール状にしたものでも代用可能。

むしろこちらの方が良い感じの圧がかかります。

特に最近デスクワーク、テレワークの方に多い「中臀筋」の硬さ。

中臀筋が緩むことにより、腰痛が和らぐかもしれません。

…というよりはここが緩まないと、なかなか腰痛は良くなりません。

奏では横向きで中臀筋もしっかりアプローチ。

夏は【ピッタ】を整える

ピッタとはマクスの話ではありません。

人は性格、体型、体質などがそれぞれ違いますが

自分自身の心と身体の状態を知り、健康的な生活を送る方法を伝えているのが

東洋医学、アーユルヴェーダ

今回はアーユルヴェーダについてです。

どちらかというとアーユルヴェーダはあまり馴染みがないかもしれませんが

「生命の科学」とも呼ばれるインド・スリランカにおける伝統医学です。

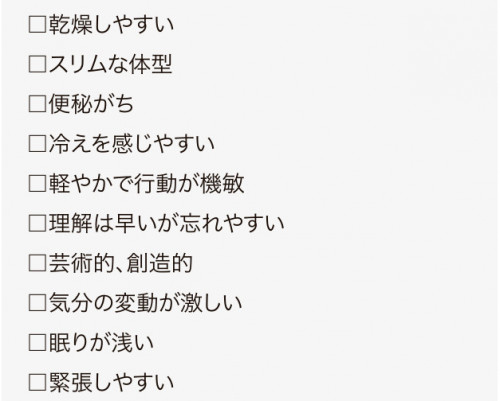

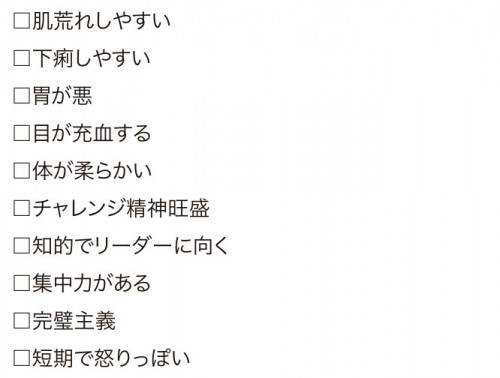

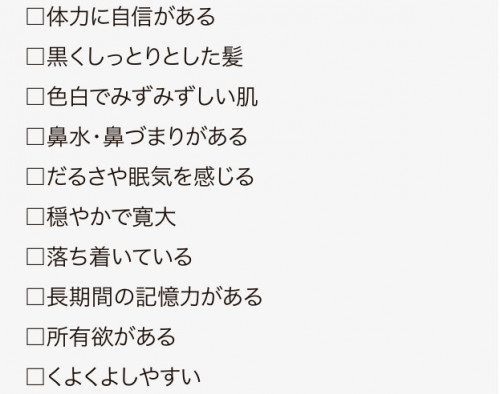

アーユルヴェーダでは、人の体には

「ヴァータ」「ピッタ」「カパ」と呼ばれる3つの生命エネルギーがあるとされ、この3つを

“ドーシャ”と呼びます。

人は皆3つすべてのドーシャを持っていますが、3つうち、1つもしくは2つ優勢なドーシャがあります。

これらの「ドーシャ」がバランスの取れている状態が健康とされ

そのバランスが崩れると健康を損なう状態になると考えます。

🔹3つのドーシャ

VATA(ヴァータ):風のエネルギー

軽・冷・乾・粗・動の性質を持ち、肉体の運動、感覚の刺激や神経の伝達、呼吸といった働きを司ります。

PITTA(ピッタ): 火のエネルギー

熱・鋭・流・変・液の性質を持ち、体内における化学変化、食物の消化・吸収、代謝といった働きを司ります。

KAPHA(カパ):水のエネルギー

重・冷・遅・油・緩の性質を持ち、身体に結合エネルギーとして、肉体の構造や体力の維持、同化作用といった働きを司ります。

特に暑い夏の時期には、“ピッタ“の火のエネルギーの影響を多く受け、日々体内に蓄積していきます。

肌が赤らむ、過度に発汗する、イライラしたり気が短くなる、のどが渇くなど

ピッタは体の熱と代謝を制御する火のエネルギーでアーユルヴェーダでは

「類は類を増大させる」と言われるように

気温の上昇によって体内のピッタがさらに過剰になる傾向があります。

エネルギーのバランスを崩してしまうと消化の力が弱まり体内に毒素を残しやすくなりますが

ピッタは特に油もの、アルコール、辛いもの、カフェイン、刺激物などの摂りすぎでバランスが乱れてしまいます。

ピッタのバランスを整えるためには、

肉体的にも精神的にもリラックスとクールダウンです。

クールダウンとは冷やすのではなく熱を外に出すイメージです。

🔹まずは適切な水分補給

日中に水をこまめに常温で飲むことが◎

熱い飲み物や冷たい飲み物が体に入ると、体は体温の調整をしなければなくなり、消化が妨げられる可能性があります。

食ゴーヤやキュウリ、スイカなどウリ科のものや葉野菜、ミント、パクチー、クミンといったハーブやスパイスなど

冷たい食べ物ではなく優しくクールダウンする食材は熱を効率よく排出してくれます。

そして

ぬるめのお風呂にゆっくり入ることもおすすめです。

体の熱の冷まし方はこちらも

https://izumi-kanade.com/info/4034034

8月、些細なことでイライラしやすいと言った声もよく聞きますが

ピッタは"燃える"イメージなので

ある意味夏だから仕方ないのです笑

…が

だからこそ

もともとピッタのエネルギーが強い人は、よりバランスを崩しやすいともいえるので

イライラしやすい人は

体の熱をとり、なるべく穏やかに落ち着いた状態でいられるように生活習慣や食習慣を見直してみるのも良いかもしれません。

体の熱を放出するには、筋肉を緩め、血流を良くすることもオススメです◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

ご予約はこちらから💁♀️🔽https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

香りで【脳の疲労】を回復★嗅覚と体・心

先日お客様から聞いた「無印良品のあるアロマスプレーが人気で買えない」

という話。

なぜ?かというと

SNSで「超眠れる」「朝の目覚めが異常にいい」と爆発的に話題になり常に売り切れ状態だとか…

🔹香りと心・体

香りの効果は想像以上に心身に働きかけます。

メカニズムとして

香りは脳の「考える」部分を通さず「感じる」部分(大脳辺縁系)に一瞬で伝わり、そこから視床下部という体の生理機能をコントロールする部分へ伝わり自律神経、免疫系、ホルモン系の働きのバランスをとることで心身へ影響をあたえるといわれています。

テレビやインターネットなど、目や耳から入ってくる情報が溢れている生活だと

脳の中で知性や理性に関わる「大脳新皮質」という部分だけがフル稼働した状態になります。

すると感情や情緒をかき立てる感覚が乏しくなり脳の活動のバランスが悪くなります。

バランスが崩れると【理性を司る部分】と【本能を感じる】脳の間での情報伝達が適切に行われなくなり

これが「脳の疲労」となります。

すると身体的な疲労だけでなく、イライラやストレスといった精神的な疲労など「デジタル疲労」を感じるようになります。

嗅覚は五感の中でも太古から存在する原始的な感覚器とされています。

嗅覚の情報は視聴覚の情報と違って

大脳新皮質を経由せず、本能的な行動や感情、直感に関わる大脳辺縁系にダイレクトに届くため

香りを嗅ぐと、何の香りかを判断する前に

【感情】が動きます。

そして香りからの情報は脳の視床下部に伝わり、人間の生理的な活動をコントロールする自律神経系・ホルモン系・免疫系に影響を与えるため、心身のバランスを整えたり

香りは一瞬にして脳を活性化し、

感情をリセットするのに有効な手段なのです。

結局ざっくり言うと…

鼻を利かせる(嗅覚を使う)ことで

大脳新皮質(理性)と大脳辺縁系(感情)の活動のバランスが整い

脳全体の情報のやりとりがスムーズになって脳が活性化するのです。

近年の研究では香りによる脳への刺激が

認知症予防や免疫力を高める、記憶力がよくなる、子供の発達障害、不眠などにも効果があると分かってきています。

ちなみに

脳に良い言われる神アロマは

ローズマリー・レモン・ラベンダー・オレンジの

4つです。

香りが脳の若返りが期待できる研究論文もあり認知症患者10人に1ヵ月間嗅いでもらったところ、認知症の治療薬とほぼ同等の効果が確認されたそうです。

【昼】は集中力が高まるローズマリーと

高揚効果があるレモン(活性系の精油)

【夜】は安眠効果のラベンダー リラックス効果のオレンジ(鎮静化系の精油)

【昼用】ローズマリー2滴 レモン1滴

【夜用】ラベンダー2滴 オレンジ1滴

他にも日本固有種であるヒノキやスギ、クロモジの香りや、和食によく使われるゆずやすだちなどの香りはどこか懐かしい気持ちになりリラックスやリフレッシュ効果、健康増進効果が期待できます。

私もアロマが大好きなのですが、去年私自身がとても不思議な体験をしました。

私が使っているものはテーマ別に沢山の種類があり、あるテーマの香りを嗅いだところ

ずっと忘れていた子供の時のことを突然思い出すということがありました。

それが私の中で実は大きなトラウマになっていたことがわかり、香りの効果に驚かせられました。

最近はヘッドマッサージ時などにその方の状態に合わせて香りを使っています。

隠れ人気のアロマトリートメントもおすすめです♡

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

ダルさ、イライラ、睡眠不足…は【背骨】が大事!

猛暑と台風の影響などで

いわゆる夏バテ気味の方もいらっしゃるかもしれません。

夏バテとはダルさや食欲不振だけでなく

✔︎疲れやすい

✔︎無気力

✔︎便秘・下痢

✔︎イライラしやすい

✔︎睡眠不足・不眠

✔︎立ちくらみ・貧血

✔︎冷え・むくみ

✔︎頭痛

これらの症状は

暑いところと寒いところの温度差に体が混乱しついていけなくなり、自律神経の働きが悪くなることから起こります。

自律神経は体温を調整する機能のほか、

血液循環や胃腸、睡眠やホルモンバランスとも深く関わっめいるので

体の機能の働きが低下し、疲れや無気力、イライラ、食欲不振、睡眠障害などを招きやすくします。

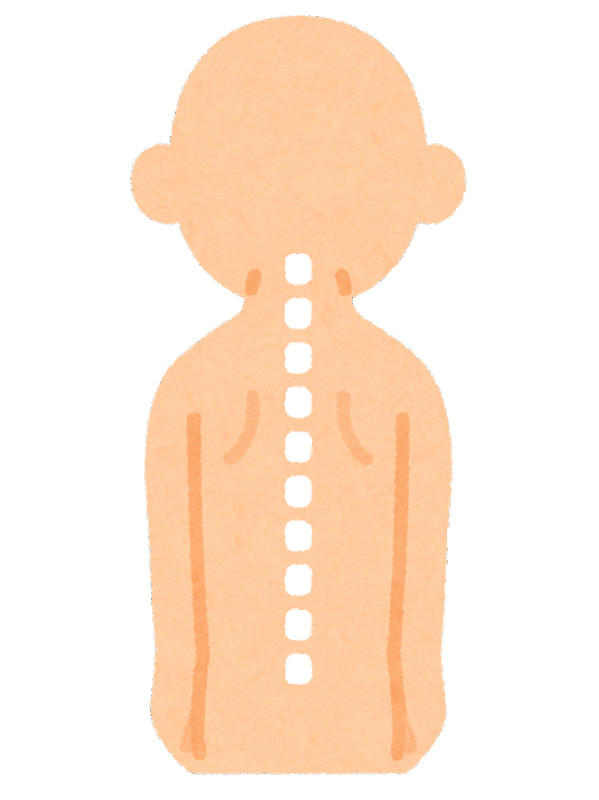

自律神経において要となる部位は

背骨です。

自律神経は背骨の周りに通っているので、背中の筋肉が硬くなったり、背骨を柔軟に動かせなかったりすると、自律神経もうまく機能できません。

「背骨」といっても背中の部分だけでなく

上から下までかなり長く

この長さが全身の症状に効く重要ポイントとなります。

首に近い上から肩甲骨と肩甲骨の間は呼吸器系、

ウエストの上くらいまでは消化器系

腰からお尻にかけては泌尿器・生殖器系というように、背骨を上から下までケアすることで効率よく全身の機能に働きかけることができます。

🍀ペットボトルで自律神経セルフケア

用意するもの

ペットボトルにお湯を入れる(火傷をしないようご注意ください)

①背中の首に近い位置で、ペットボトルをたてにして椅子座面と背中で挟み、体重をかけて押し当てます。

ボトルが肩甲骨と肩甲骨の間、背骨の真ん中に当たるように気をつけながら、深呼吸を4回行います。

② 次にペットボトルを背中、腰、お尻と下方にずらしながら同じように深呼吸をしながら温めていきます。

背骨の真ん中には督脈という経絡が流れていて、首の後ろを通り体の背面中央を下から上へと走っており、6本の陽経絡と交わっていて全身の陽の気を調整します。

背骨を温め、刺激することで自律神経の働きを良くし弱った消化器系の働きを調整するだけではなく、体全体の機能を効率よく底上げすることができます★

また背骨やその周りの筋肉を緩めることで自律神経の働きが活発になり、心身の健康に導くことに。

実は私の施術ポイントも

背骨の際(キワ)を緩めていくことにあります。

横向きだからこそ、角度を変えてキワをしっかり圧すことができます。

実は筋肉の両端は骨とつながっていて、

その接地面が「骨のキワ」です。

血流も悪くなりやすく、負担の大きな場所だけに疲労しやすいため

疲れや老廃物がたまりやすいのは「骨のキワ」なのです。

「キワ」ほぐしで痛みを感じるのはコリがある証拠ともいえますが、

皆様がよく言う"イタキモ♡"です。

そして皆様横向き施術、

抱き枕効果もありウトウトできて

「何時間も寝た後みたい」と言われることが多いです。

これは副交感神経がオンになり、リラックスした証拠です。

夏バテ気味の方、眠りが浅い方、イライラしやすい方、

背骨のキワ、意識してケアしてみてください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽