♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

むくみ、腰のだるさ…緩めるべきは○○○

1日中、座りっぱなしで、ほとんど動かない生活が続き、体が固まってガチガチになっている方が増えています。

全身の循環が滞り、夕方には腰回りや脚がむくんでパンパンになっていることってありますよね…

そんな時、緩めるべきところは

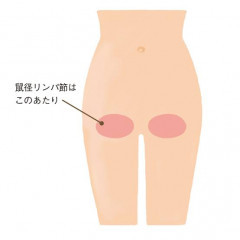

鼠径部(ソケイブ)

です。

特に座った姿勢が長いと、鼠径部は上半身の重みで押しつぶされてリンパの流れが悪くなり、むくみや冷えに繋がります。

鼠蹊部の緊張が緩んで詰まりがとれると、血液循環やリンパの流れがよくなるので、不要な水分や老廃物が流れやすくなります。

全身にあるリンパ節は、細菌やウイルスを退治するリンパ球が働いたり、老廃物を除去するフィルターのような役目をしてるため、

免疫力のアップになったり、

さらに深層部の筋肉が働き正しい姿勢になる→筋肉がたくさん使える=基礎代謝アップや

呼吸もしやすくなります。

足腰も楽になり、自分の足で大地に立つ感覚がはっきりします。

🍀鼠径部を緩めるセルフケア

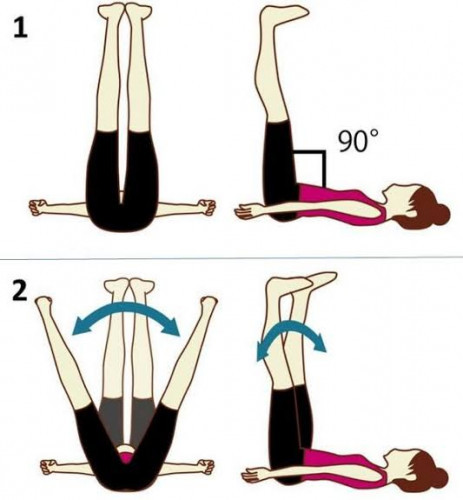

足パカ運動

やり方は簡単です。

・仰向けに寝転がり、両足を上に伸ばします。足先はなるべく伸ばします。

・両足を最初はくっつけておきましょう。そこから足を左右に開き、開けるだけ開脚させたら、今度は閉じる。コレだけの動作です。

最初はぜんぜんきつくない?と思われるかも知れませんが、10回20回と足をパカパカさせていくうちに、太ももの内側の筋肉が引き締められてきて、ちょっと筋肉痛になりそうな疲労感を覚えると思います。

普段あまり意識することのない鼠径部ですが

緩んで柔軟性が出ることで

心身が軽くなるかもしれません◟̆◞̆

むくみ、冷えが気になり始めた方、

ご相談ください。

ご予約はこちらから🔽💁♀️

【オートファジー】で健康に。シンプルイズベスト

最近、美容や体の健康に有効だと

よく耳にする「オートファジー」

オートファジーとは、細胞内にある不要な物質を細胞自らが分解する仕組みのこと

で簡単に言うと、細胞内の新陳代謝です。

もっと言うと

細胞が自らの一部を分解する作用(自食作用)ですが

「空腹の時間」が続くと、体は生存するために、なんとか「体内にあるもの」でタンパク質を作り出そうとし

このとき、細胞が内側から生まれ変わります。

オートファジーには、がんや糖尿病をはじめとする生活習慣病、アルツハイマー型認知症、感染症などの予防効果や、肌や筋肉などの老化防止の効果があると考えられています。

🔹オートファジーのメカニズム

細胞の中には、ミトコンドリアという小器官が、数多く(細胞全体の10~20%程度)存在しています。

ミトコンドリアは酸素呼吸を行い

食べものから取り出した栄養と、呼吸によって得た酸素を使って、ATPという細胞の活動に必要なエネルギーを作り出します。

ATPは「生体のエネルギー通貨」と呼ばれ

新しく元気なミトコンドリアが細胞内にたくさんあればあるほど、たくさんのエネルギーを得られ、人は若々しく、健康でいられるわけですが

オートファジーによって、このミトコンドリアも新たに生まれ変わります。

古くなったミトコンドリアは、大量の活性酸素を発生させますが

オートファジーによって細胞が新しく生まれ変わることで、活性酸素の量が減り、体へのダメージを軽減できるわけです。

🔹実践の仕方

そもそも、オートファジーは、体や細胞が強いストレスを受けた際にも生き残れるよう、体内に組み込まれたシステムです。

つまり細胞が飢餓状態になったときや低酸素状態になったときにこそ、働きが活発化します。

具体的には、

「最後にものを食べてから16時間ほど経過するとオートファジーは活発化」します。

つまり、16時間の「空腹の時間」を作る

ということです。

何だか大変そう、ストレスが溜まりそう…

と思うかもですが

夜7:00に夕飯を食べたとしたら、

翌朝11:00まで食べなければ良いのです。

「8時間の睡眠時間+前後4~6時間の食べない時間」がベストです。

食べない時間に軽い運動をするとダイエット効果アップ

空腹の時間に運動をすると、さらにオートファジーが活発化しやすいといわれています。ストレスにならない程度に、筋トレなど自宅でできる軽い運動を取り入れると効果的です。

私は半年ほど毎日ではなく緩く実践中です。

なるべく食事の時間を活動量が多い早めの時間にスライドさせることで

昼間はなんでも食べられるので、慣れてくるとストレスは感じません。

変化としては、ひとことで言うと

とにかく「体が軽い!」「目覚めすっきり」

「疲れにくい」

夜に食べられないデメリットより

この体の軽さのメリットが勝つという感じです。

オートファジーは体にもともと備わっている仕組みで

「細胞内に存在するたんぱく質などから余計なものを取り除いて生まれ変わらせる」

シンプルなメカニズム。

本当に良いことやモノはシンプルなのです。

体の老廃物のデトックスも大切です◟̆◞̆

ご予約はこちらから🔽💁♀️ https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

自然の摂理【アーユルヴェーダ的・秋の養生】

涼しい日が続き、残暑はどこへ行ったのやら…という今月ですが

体の疲れとともに、

物事が思い通りに進まない

頑張っているのに報われない気がする

特に理由が無いのにイライラする…

など気持ちの面でも不安定になるというお声もチラホラ聞きます。

アーユルヴェーダの視点から見ると

夏に蓄積したピッタ(火のエネルギー)が秋に向けて乱れやすくなるからだと考えられます。

アーユルヴェーダのざっくりしたことは

https://izumi-kanade.com/info/4082181

初秋に増えるピッタのエネルギーの主な役割は消化です。

ピッタのバランスを崩して上手く機能しなくなると、消化不良、発熱、下痢、口内炎や胃炎などの炎症が出やすくなったり

発疹や湿疹など肌のトラブルも多くなりがちです。

そして

ピッタの消化は食べ物だけでなく

外からの情報の処理、感情や感覚の処理、

様々な物事の理解や判断など

言い換えると「知性の消化」にも作用するため

うまく働けば喜びや充実感、自信や勇気を手に入れることにつながりますが

消化がスムーズに進まないと、感情の未消化が生じてイライラや怒り、ストレスの発生へと繋がっていくことになるのです。

そして

気温が下がる晩秋に増えるヴァータ(風)のエネルギーの主な役割は、全ての動きと神経伝達で

自律神経の働きとも深く関わるヴァータが不安定になると、不安、恐怖心、心配性など心が不安定になりがちです。また、不眠、冷え症、便秘、乾燥肌などの症状も多くなります。

今年はこの晩秋が早く到来してしまったため

切り替えができないまま、両方の影響を受けやすいのかもしれません。

この時期はまず夏に溜めたものを

クールダウンをさせてから

次の季節に向かうことが大切とされます。

🌿秋に取り入れたいこと

・甘味・苦味・渋味の食べ物(例:ぶどう、りんご、梨など季節の果物)

・規則的な生活(特に寝る、食べる時間を一定にする)

・油分と水分が適度に含まれた温かい食事

・月光浴

・アロマなど良い香り

・シルクやコットンなど肌触りの良い衣類

・スケジュールを詰め込み過ぎず、ゆとりを持つ

🌿避けたいこと

・カフェイン、アルコールなど刺激物を避ける

・辛味・塩味・酸味の強い食事

・食べ過ぎ(揚げ物や脂っこいも)

・人ごみ

・寝不足

・カラダを冷やす行為

・パン、シリアルなど乾燥した物の食べすぎ

秋のフルーツの甘味は「冷性」というクールダウンさせる性質を持っているので、ピッタが乱れやすい夏〜秋にはオススメです。

また視覚器官はピッタと関わりが深い感覚器官で目が疲れた時には、ジリジリとした灼熱感を感じやすく…スマホやパソコンの画面を見続けると消耗されるので

目に冷やしたおしぼりを当てる

のもオススメです。

時に

ものごとがスムーズに進まなかったり

何となく虚しい気持ちになったり…

それもある意味、自然の摂理でもあり

ないもの、できないことより

今あるもの、できることに目を向けることも

大切なのかなと思います。

この時期は特に

無意識に頑張りすぎの体や心、

たまにクールダウンさせてあげてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

9月9日【重陽の節句】健康のありがたさ…

9/9は「重陽の節句」と言われる日。

そもそも節句とは、中国から伝わった暦の上での風習を、稲作を中心とする日本人のくらしに合わせて取り入れたものだそう。

3/3 、 5/5 、7/7...

奇数が重なる日が選ばれているのは、

奇数が重なって陰になることを避けるという中国の思想からきていて

この日に邪気を祓うための行事を行ったことがはじまりとされています。

中国では奇数のことを陽数といい、

縁起がよいとされ、なかでも最も大きな陽数「9」が重なる9月9日を「重陽の節句」とし

無病息災や子孫繁栄を願い、祝いの宴を開いていました。

旧暦の9月9日は、現在の10月中旬ごろに当たり、菊の花が美しく咲く時期で

古来から菊は、不老長寿を願い邪気を払う花として伝えられてきたこともあり

別名「菊の節句」とも言われます。

縁起が良い日でもあり、

無病息災を願う9/9

この一年半

マスク、手洗いが当たり前になって

かつてより普通の風邪をひくことは格段に少なくなったと思います。

「予防」=「健康に目を向ける」という意識は確実に体に影響するのともわかりました。

このご時世、本当に健康のありがたみを実感し、

健康な体があっての趣味、仕事、そして幸せ...

季節の変わり目、もう一度健康に目を向けて

心身ともに元気でありたいものです。

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

【背中の硬さ】の原因は実は足腰(下半身)にある

「背中」が硬い、痛い…というお悩みが増えています。

1回大きく深呼吸をしてみて、その時に背中にちょっとした違和感や痛み、または背中が板のように硬くて膨らまない感覚がある方は、背中が硬くなり、

さらにはそれが呼吸を浅くしている可能性があります。

深い呼吸ができるようになると

背骨が緩み全身もじんわりと温かくなり

心も体もほぐれていきます。

🔹呼吸と心の関係

深い呼吸で心もほぐれるのは

自律神経のバランスが整い、不要な緊張がなくなるからです。

自律神経は背骨の周りに通っているので、背中の筋肉が固まっていたり、背骨を柔軟に動かせなかったりすると、自律神経もうまく機能しません。

背骨やその周りの筋肉が緩むことで自律神経の働きが活発になりますが

それは脊柱(首から尾骨まで)の部位と関係しているので、背骨や周りが柔軟に動く状態だと、交感神経と副交感神経もバランスよく機能することができます。

なので深い呼吸をするには

背中を緩めることも意識することが大切です。

🔹背中の硬さの原因は背中ではない

そして実は背中が硬い時というのは

原因は、ほぼ足腰の硬さにあります。

身体の土台である足腰の筋肉に問題があると、身体を支える機能が低下し、姿勢を維持することが困難になり

結果、背中には大きなストレスを与えることになり、背中の異常を感じやすくなります。

つまり

背中を緩めるには足腰の筋肉の柔軟性を取り戻すことが大切です。

上半身を頑張ってストレッチするより

足腰周りをストレッチした方が全体的に緩みます。

🍀下半身から背中を緩める簡単ストレッチ

太もも裏の筋肉=ハムストリングスの柔軟性がアップすると、骨盤が正しい位置に戻るため、姿勢が改善し、ヒップアップ効果もあります。

<1>うつ伏せになり、太ももの下にタオルを挟む(薄めのバスタオルを筒状にしたもの)

・顔は上げて目線は正面にし、重ねた手の上にあごをおく。

・足は腰幅に広げます。そして固く巻いたバスタオルを太ももの下に仕込みます。

これによって、太ももの前の筋肉をほぐす効果があります。

<2>かかとを90度にし、膝を曲げてお尻につける

・STEP.1の体勢から足首は90度にし、右の膝を曲げてかかとをお尻につける。この動きを20回。

・このとき、骨盤が床から浮かないように注意しましょう。

これで太ももの筋肉が柔軟になり、ヒップアップ効果が得られます。

長時間座ることが多い人は、日頃から足腰の筋肉が硬くなりすぎないように意識し、

それでも背中の硬さ、呼吸の浅さ、下半身の張り…気になる方は

ご相談ください◡̈

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku