♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

ドーパミン断食?

スマホを何時間も見てしまう…

いわゆるスマホ中毒の方は多いのではないでしょうか?

というより、時間さえあれば無意識に触ってしまい

目的もなく見てしまうという感じかもしれません。

実はこれ

「ドーパミン」が関係しています。

ドーパミンとは、「学びのサイクルづくり」に重要な、主に快楽を司る報酬系の神経伝達物質のことで

例えば、何かに挑戦して成功すると「嬉しさ」や「達成感」を感じて、「もっと頑張ろう」という気持ちになりますが、これは成果に対して脳内にドーパミンが分泌され、「その行動をもっとしたくなる」よう働きかけるからだそうです。

それは大昔に狩猟採集をしていたことに関係し

この頃、獲物の捕獲の成否が生命の存続に直結したため、狩猟が成功するとドーパミンが達成感をもたらし、次回も成功するためにどうしたらいいか、学びの意欲を高めてくれたのです。

つまり、ドーパミンは本来「苦労して成し遂げたこと」に支払われる報酬のようなものです。

スマホからの刺激はドーパミンが出るので

最近では苦労なくしてドーパミンの報酬が払われ、それが依存や中毒、またはそれに近い状態を生み出している「デジタル中毒」です。

テレビやスマホがなかったときは

「何もせず、何も見ず、ただひたすらにぼーっとする時間」があったはずです。

本来はぼーっとする時間こそが「学びの定着タイム」

スマホなどから得る短期的に気持ちいいという感情

いわゆる「ハイドーパミン状態」を一度遮断することが必要です。

スマホ、テレビ、ゲームなどドーパミンを大量に放出するすべての活動から距離を置いてみて

その代わりに「ロードーパミン活動」=散歩、瞑想、自己分析、人生の振り返りなどで自分と向き合う時間を作ると

空腹時に食べるおにぎりの美味しさを知るメカニズムと同じで、 ドーパミンデトックスは短期的報酬から距離を置くと、長期的報酬を得る事の楽しさを知ることができるそうです。

たまにはドーパミン断食を…★

ご予約はこちらから↓

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

消えない脳疲労の原因は…意外な【脳の休め方】

仕事や勉強で何時間も集中した日は、脳が疲れている感覚がありますよね。

これを「脳疲労」といい

脳疲労が溜まる大きな原因は、「同じことを長時間続ける」ことだとされますが

沢山の情報、ストレス、感情なども

脳疲労の原因になります。

マラソンで走り続ければ体力やスタミナが徐々に減り、エネルギーを消耗して「もうムリ! 走れない!」という限界くるように、実は脳も、体力のように「資源」が限られています。

ただ、脳の面白いところは「モード別」の資源が備わっていて、論理的に考えるときに働く“思考モード”、他者と接するときに働く“感情モード”など、脳は自動的にモード別の資源を使い分けています。

論理的に考えるときに働く“思考モード”

他者と接するときに働く“感情モード”

最も枯渇しやすく脳疲労が溜まりやすいのが「感情」のモードです。

仕事上や性格上、個人差はかなりありますが

怒っちゃいけない、優しくなきゃいけない、共感して寄り添うなど、自分の感情をコントロールしながら1日を過ごすことは感情に嘘をつき続けなければならないので、「感情モード」の脳資源を使い切ってしまいます。

つまり、感情を抑えやすい人ほど無自覚のままに脳疲労のリスクに晒されています。

このタイプの脳疲労を解消するには、体を休めるよりS 「没頭する」ことが一番効果的だそうです。

「逆に脳を働かせるのでは!?」と思いますが

何かに没頭しているときは「自分に注目しないで済む」ため、悩みやストレスから解放されて、脳も休むことができるのだとか。

本来はランニングなど体を動かすことで没頭できることがベストですが

自身の好きなこと、かつ没頭できることであれば

何でも良いです。

近年、脳疲労でありながらそれに気づいていない人は

とても多く、それが鬱患者の増大になっているそうです。

奏で行っているアクセスバーズは脳疲労に特化した

メニューです。

体の疲労、脳疲労もご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️⬇️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

やる気が出ない…ときは

気が付けば今年もあと2か月です。

気持ちは焦るのに、でもやる気がでない...

そんなお声もよく聞きますが

やる気が出ないのは文字通り気が足りなくなってい るので追い込まない事も大切です。

やる気が出ないのは、体からの「気が足りません。」というアピールなので

頑張らねば…と根性論をここで持ち出せば

さらに消耗して悪循環になりす。

汗をかけば“気”も一緒に出てしまうし

実はあらゆる場面で24時間“気”を使い続けています。

気を使いやすい方、繊細な方、我慢強い方ほど

思っている以上に気を遣っています。

やる気が出ない、と体が反応している時は、=気が足りていない、 認識し

気を補う事を『補気』といいますが

補気は、まずは睡眠です。

疲れが取れない、やる気が出ない時は、

ゆっくり、なるべく休む、

眠い時にはなるべく寝ることを心がけ補気に努めましょう。

重症化してくるとまた気が足りなくて眠れなくなる、 という状態に陥りますので、

そうなる前にセルフケアや外側からのケアが大切です。

気を補充するのは睡眠が一番

そして、

好きなものを食べる

楽しめる事をする

心地よいことをする

自然に触れる

リラックスする

気”が満ちてくれば自然とやる気が出てきます。

やる気が出ない時は無理に頑張ろうとせず

まずは気を満たすことを心がけてください。

ご予約はこちらから↓

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

秋の落ち込み、憂鬱感は…

11月になり

日が落ちるのが早くなり、秋の深まりや冬の訪れを感じる頃…

この時期、憂鬱な気分になったり気分の落ち込みを感じたりすることがあるかもしれません。

この秋から冬にかけてのメンタルの不調を

季節性情動障害(SAD)といい、日照時間と深いかかわりがあるといわれます。

日の短くなる秋口から症状が現れ始め、日の長くなる春先になると自然に回復します。

日照時間が深く関係していると考えられ、人間は日光に当たると、セロトニンという脳の神経伝達物質が合成されます。セロトニンは別名「幸せホルモン」と呼ばれており、集中力が増して気持ちが明るくなるなど、精神面に好影響を与えるホルモンです。

一方、セロトニンが不足すると、気分の落ち込みや疲労感、意欲低下など、うつ症状が発現します。

また、日光浴を浴びると、体内でビタミンDも作られビタミンDは、カルシウムの吸収を促進したり免疫機能を調整・維持したり、多彩な働きを担う栄養素です。ビタミンDの欠乏も感情に関連しているといわれています。

日照時間の少なくなるこれからは

意識的に太陽に当たったり、体を温め、筋肉を緩めることが大切です。

さらにこれから年末にかけて忙しくなる方も多いかと思いますので、上手にオンオフを切り替え

心も体も定期的にケアしてあげてくださいね。

今月もよろしくお願い致します。

ご予約はこちらから💁♀️⬇️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

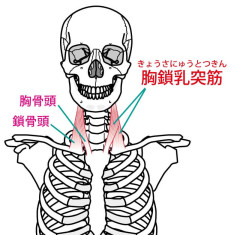

超重要な筋肉【胸鎖乳突筋】を緩める

胸鎖乳突筋のブログを見て来て頂いたお客様

「他ではあまり首を長く施術してもらえないのでとにかく首をたくさん施術してほしい」とのリクエストでした。

胸鎖乳突筋は胸骨と鎖骨からスタートして、頭の側頭骨の乳様突起についていて、首にある筋肉ではもっとも太い筋肉です。

頭の重さは結構重くて体重の一割くらいなので多くのひとは5~6キロあるというわけですが

その首を支えている大切な役割をしています。

デスクワークやスマホを使う姿勢で胸鎖乳突筋がいつも短く縮んでいるので伸ばしにくくなり、縮んだままで固くなっていってしまいます。

胸鎖乳突筋には細い神経が通っていて耳、首、肩、腕、指の感覚や運動にも影響があります。

また物を飲み込んだ際に感じる異物感や飲み込みにくさ、声のかすれなど風邪をひいているわけでないのにこのような症状がでる場合にも胸鎖乳突筋の張りが影響していることがあります。

さらには!

胸鎖乳突筋は「脳神経」という神経を介して「脳」と直接つながっているそうです。

「ストレス」があると、肩こり・首こりが生じやすいのか、胸鎖乳突筋が硬いからストレスを感じやすいのか…卵か鳥かみたいな話になりますが

とにかく胸鎖乳突筋は超重要な筋肉になるわけです。

首の施術は正直、とっても難しいです。

硬くてもあまりグリグリやると痛めたり、神経が通っている故、結構危ないです。

奏では胸鎖乳突筋は横向き施術で色々な角度から圧していきます。

胸鎖乳突筋や首が緩むだけでも

呼吸が深くなる、視界がクリアになる、頭がスッキリするなどの感覚があると思います。

辛い首の痛み、目の疲れ、眠りの浅さ、自律神経…

首の施術、ご相談ください。

ご予約はこちらから💁♀️⬇️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku