♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

マイナスがあるからプラスがある

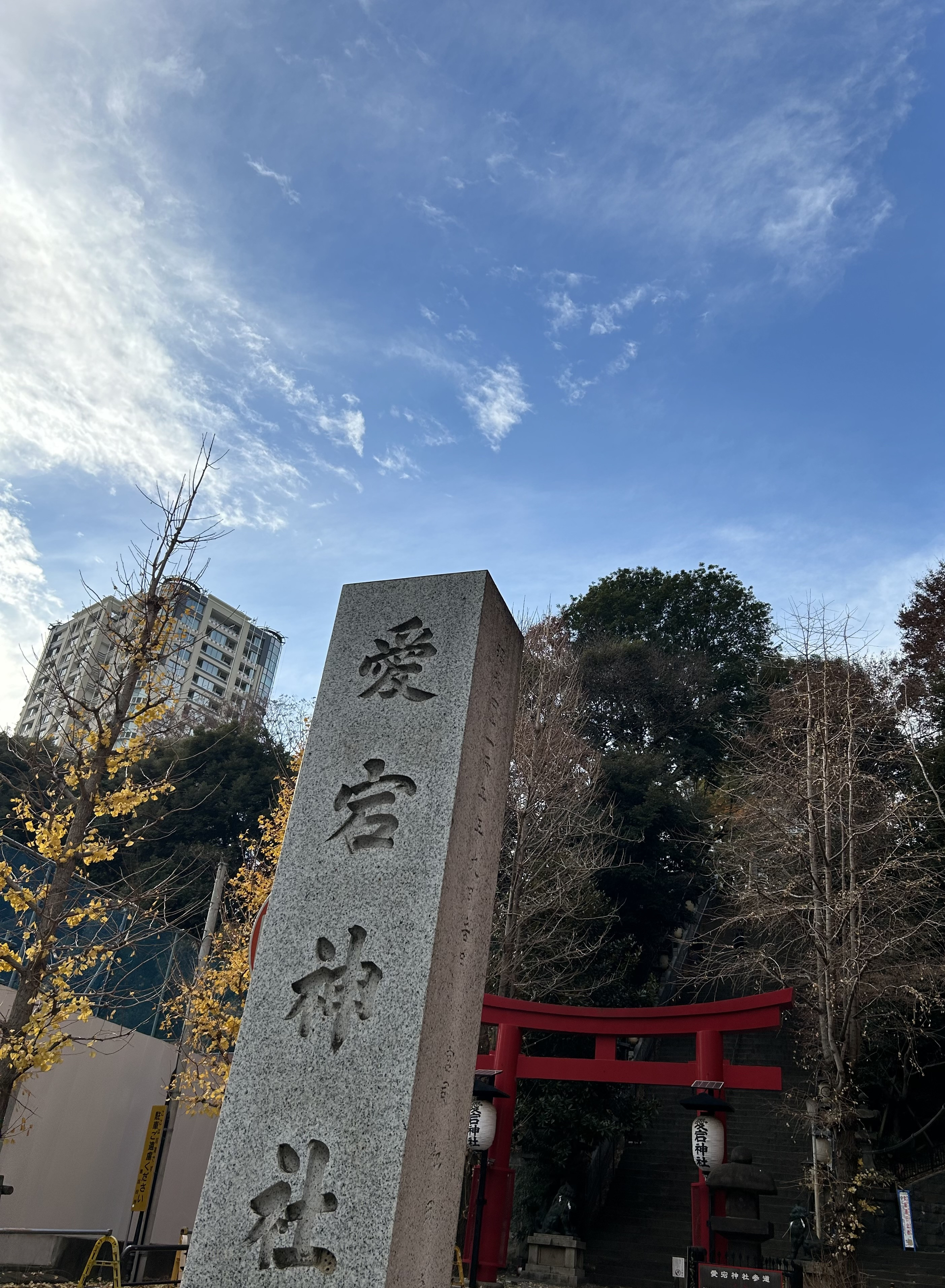

人混みが苦手なので、少し遅れて初詣に行ってきました。

私の好きな神社です。

気の持ちようでもありますが

行くとやはり、心が洗われた感覚があり

今年も頑張ろうと思えます。

運が良いとか悪いとかありますが

【皆、平等に運気の波はある】

これだけは避けられないそうです。

マイナスがあるから、プラスもある

そして、

プラスの時はガンガン動けば良いですが

重要なのはマイナスの時の過ごし方だそうです。

どんなに頑張っても、なかなかうまくいかない時

というのがありますが

こういう時はジタバタしないで

休めってことだと認識する

そして、外側に目を向けるのではなく

内側(自分の心)に意識を向けて、本当に大切なことは何か考えるときなのかもしれません。

そして、運気が良いときも悪いときも

関わる人、場所も選ぶことは大切です。

自分が大切にしたい人やコトに

エネルギーを注ぎたいと思う、今週でした。

寒さが厳しい時期

どうかご自愛のもとお過ごしください。

ご予約はこちらから💁♀️⬇️

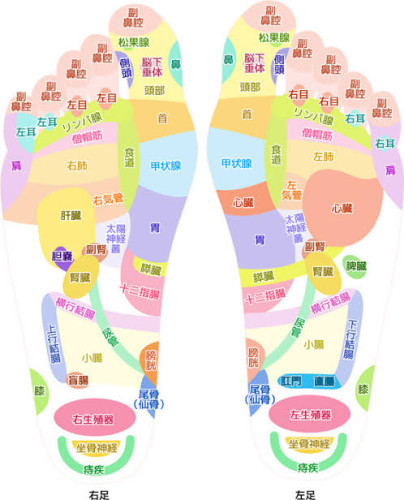

すっきり軽くなる足裏マッサージと【反射区】

実は私、マッサージを受けるのが苦手ですが

足つぼマッサージは大好きで

ここ最近は定期的に受けています。

悪い場所はめちゃくちゃ痛いんですが

終わった後のスッキリ感がやみつきに…笑

寒い時期は、足がむくむ、足が冷たい、重だるい…

そんなご相談が増えますが

足は心臓から遠いので血液が循環しにくく、

老廃物が足先に溜まり冷えて硬くなりがちです。

足の裏にはツボの概念とは別に

「反射区」というものがあり

全身の様々な臓器や器官が反射投影されている足裏。その投影場所の1つ1つを“反射区”と言います。

体には頭から左右対称に10ライン存在している“エネルギーゾーン”というラインで繋がっているとされ、足裏を刺激すると、呼応する臓器や器官に刺激が伝わり不調が改善すると考えられています。

だから足裏の末端の部位からでも、内臓や頭にまで働きかけていくことができるのです。

いわゆる「ツボ」とは概念か違い、ツボは点であるのに対して、反射区はゾーン(面)としてとらえ、

周辺を含め、まんべんなく押すことで

特定の臓器・器官に対応しているとされています。

反射区の刺激で得られる効果は

不調改善という以前に

「体が本来持っている自己治癒力を引き出す」ことにあります。

1つ1つの臓器・器官に繋がる反射区へ刺激を与えることで身体を充分に癒して活性化します。

そして「ゲートコントロール効果」という観点から

触覚の信号は、痛覚の信号よりも早く脳に伝達される特性があることから、「撫でる」「圧す」ことによって、痛みの感覚がブロックされ、痛みが緩和されます。

もう1つ、モルヒネと同様の効果がある脳内物質エンドルフィンの分泌されるといわれます。

脳内でアルファ波の割合が高まると、エンドルフィンが分泌されることがわかっていて、そのため痛みがやわらぐと考えられています。

そして

自分でやっても効果があるというのが最大のメリットです。

反射区セルフケア

・まず足の裏を軽く足を温めから行うのがベストです。

・滑りをよくするため、クリームやアロマオイルなどを塗ります。

・まず土ふまずの上からかかとの内側の付け根にかけて刺激していきます。この部分は腎臓、輸尿管、膀胱に対応する反射区で、老廃物の排出を促す効果があります。そのため、身体に冷えがある、疲れやすいときは、これらを刺激することで体調を改善する効果が期待できます。

・次に足の親指から小指までを刺激します。この部分は首や肩、頭などに対応する反射区なので、肩こりやストレスなどに効果が期待できます。

また、指の先は脳に対応している反射区なので、精神的な疲労を感じるときは丁寧に刺激するとよいでしょう。

※他の場所に比べて固さを感じる、特に痛いという場合、その反射区が不調の場所とつながっているかもしれません。上の表で見てみましょう。

足のことを書きましたが、実は反射区は

手にもあります。

指圧は90分以上のコースでオイルフットが組み合わせ可能です

(オイルが苦手な方は指圧でも足裏は圧します)

アクセスバーズとオイルフットの組み合わせのコースも★

冷え、むくみ、胃腸の不調…気になる方

ご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️⬇️

肩こりは国民病?

今、最も寒い時期…体の芯まで冷えきって肩もガチガチ、そんな方も多いかもしれません。

今や肩こりは、国民病といわれ

日本人の約7割、子供でさえ約6割が肩こりを訴えているのだとか。

この「肩こり」という言葉は海外にはなく

日本でもひと昔前までは「肩が張る」と表現されていました。

一説によると夏目漱石の小説「門」の中で使われた「石のように凝っていた」という表現が「肩こり」という言葉のはじまりだとか。

肩こりという概念がなければ

あまり気にならないのかも?と思ったりもします。

本来は肩の痛みといえば肉体労働からくる筋肉の張りが主な原因でしたが

現代社会では逆に「動かない」ことによる血行不良が大きな要因になっています。

同じ姿勢で長時間デスクワークの方は1時間に1度は、首や背中の曲げ伸ばしをしたり

トイレに立つなどして歩くことも効果的です。

また

第二の心臓ともいわれる足への刺激は、体全体に血流を促してくれます。

そして、過剰に締めつける服や下着にも要注意です。

寒い冬はなるべく体をほぐしてあげましょう。

ご予約はこちらからの💁♀️⬇️

冬の背中の痛みの原因は

年始、背中の痛みを訴る方がとても多いです。

正月にゴロゴロし過ぎたとか、運転で…

というケースもありますが、寒い時期は圧倒的に

背中が痛いという方が増えます。

なぜ冬は、背中の痛みが起きやすいのでしょうか?

理由はすごくシンプルで

寒いからです笑

冬の冷たい空気を吸うと肺が冷えます。

肺の周りには背中の筋肉があるので、肺が冷えると

背中が冷え、背中の筋肉が固まっていきます。

これが冬に背中が痛くなる原因です。

そしてこの背中の痛み…

よく肩甲骨と背中の境目部分に、コリコリとした固まりが見つかります。

この固まり身体の奥に隠れていて、なかなかしぶとく、

結構厄介でなかなか緩んでくれないのです。

こういったコリは

「揉み」ではほぐれにくく、圧をかけてじっくり圧してジワジワと緩めていく必要があるわけです。

また痛みが強くなってしまうと治るのに時間がかかってしまうので早めのケアが大切です。

背中の痛み…

ご相談ください★

ご予約はこちらから💁♀️⬇️

【冬型栄養失調】に要注意

お天気は良くても

やはりこの時期、寒いですね…

寒い時期、こんな症状がありませんか?

・疲れやすい

・まぶたがピクピク動く

・口内炎がよくできる

・傷が治りにくい

・髪がよく抜ける

あまり聞き慣れませんが「冬型栄養失調」の可能性が

あります。

実は人の身体は冬の寒さに対抗するために、多くのエネルギーを消費します。

この消費量は夏と比較した場合、10%増しとも言われており、普段通りの食事をしていても、栄養不足状態に陥ってしまう恐れがあるのだとか。

特に心臓や血管、脳に影響を及ぼすことがあるので注意が必要です。

▼冬に不足しがちな栄養素▼

①ビタミンB群

人は寒さを感じると、体内で熱を作り出すために交感神経の働きが活発になります。

エネルギーを産生するタンパク質・脂質・炭水化物の代謝に関与している為、消費量が増加します。

ビタミンB群を含む食品:豚肉・レバー・うなぎ・マグロ・アサリ・大豆製品・ニンニク・など

②マグネシウム

寒さで硬直した筋肉や血流を改善する働きがあります。

不足すると心臓の筋肉の動きが悪くなり心疾患につながりやすく、突然死のリスクにもなります。

マグネシウムを含む食品:油揚げ、納豆、ヒジキ、海苔など

③葉酸

赤血球の材料になる栄養素です。体を温めるため酸素を体全体に送り届けるのに赤血球が必要となります。

葉酸を含む食品:ほうれん草、小松菜、春菊、レバーなど

④脂質

体の保湿成分、脳の構成成分です。

冬の肌の乾燥を防ぐだけでなく、記憶力を高め認知症予防にもつながります。

良質な脂質を含む食品:魚、オリーブオイル、ナッツなど

私もここ数年、以前より疲れやすいと感じていたのですが、お客様が鉄分をとったら元気になった仰っていたので、鉄剤をとってみたところ、まだ数日ですが疲れにくい感覚があります

栄養…

本当に大切です。

また冬は寒さで血管が収縮するため、どうしても血流が悪くなりがちです。

そもそも栄養素や酸素は、血流にのって体中に運ばれます。つまり、せっかく豊富な栄養素を摂り入れても、血流が悪いと全身に行き渡らずに色々なところでトラブルが起こります。

マッサージなどの血行ケアも同時に

たまにしてあげてくださいね★

ご予約はこちらから💁♀️⬇️