♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

天赦日★

今日2018年11月28日は天赦日(てんしゃにち)!

皆さんは天赦日を聞いたことがありますか?

天赦日とは簡単に言うと縁起が良い日!

天がすべての罪を赦(ゆる)すという最上の吉日で、「万(よろづ)よし」と言われています。

「万よし」とは、「何に関しても良し」という意味があり、婚礼、引っ越し、開業、出生届、財布の新調などが特に良い日といわれ、

天赦日は季節と日の干支で決まり、1年間に5回または6回あります。

新しい決意や決断をするのも良いそうです★

私にとってこの1カ月はとても充実していて、12月に向けてなぜかとてもワクワクしています。

そして新たな決意を自分にしました。

それはお客様から頂いた言葉にヒントがありました。

自分が変化する時は出会いも別れもあり、手放さなくてはならないものが必ずともないます。

私は半年前にたくさんのものを手放し、そして別れもありました。

でも二度と会えないと思っていた人も

ご縁があるとまた繋がれたりします。

「好きなことをして生きていく」そんな本がある中で私もそれを選択し

大きな店で働いていた私は、そこから出て「ブランド」を取ったら何が残るのか...

ただただ「この仕事が好き」という気持ちだけで始めたサロン。

だけど私は結果を決めていました。

「どんな事があろうと絶対うまくいかせる」

それが自分試しでもあり、意地でもあり、感謝でもありました。

私の話になってしまいましたが…

先に「決める」ことってとっても大切です。

先に決めちゃう!

これは

そうなるってことを自分で自分に「許可する」ってことになります。

「決める」力ってすごいのです。

決めることで、それをつまり「信じる」ようになります。

無理やりでなく決めると、自然と無意識にそれを信じるものです。

そして人に対してもモノゴトに対しても

好きって気持ちは絶大なパワーがあります。

興味あること楽しいことをどんどんやる、

ふと感じることを大切にする。

そしてどんな時も「なんとかなる」

なんとかならなかったら、

なんとかなるようにする。

「大丈夫、なんとかなる」

一休さんの名言です笑

天赦日、大きな決断でも小さな決断でも

今日「決める」こと、きっと良い方向に行きます★

24時間オンライン予約はこちら

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

LINE@のトークからの予約も可能です

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット 指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズで脳をデトックス

辛い冷えやむくみ撃退

朝晩だけでなく日中にも冷える時期になってきました。

冷え性の方には、辛い時期が来ましたよね。。

肩こり、むくみ、頭痛、腰痛。冷えると免疫力が落ち、疲れやすくなり、様々な症状を引き起こします。

普通に生活していても老廃物が蓄積されてしまったり、冷え性気味になってしまう・・

それは血の巡りが悪くなりやすい現代の生活習慣からきています。

どうすれば解消できるのでしょうか?

まずは

冷え・むくみの原因になる老廃物をためないこと

老廃物はどこに溜まるかというと、

食べ過ぎなどで必要な糖質やたんぱく質、脂質などが代謝できないと、体内に老廃物が溜まります。

溜まる所は、細胞と細胞の間。

細胞外液に排泄された老廃物は、リンパ液に乗って、リンパ管を通って回収されるのですが

老廃物が蓄積すると、細胞の働きが鈍り、疲労や機能低下につながります。

免疫系全体も弱まって感染症にかかりやすくなったり、肌の調子が悪くなったり、冷えやむくみに悩まされることも…

リンパ液は血液よりもさらに滞りやすい性質があります。

リンパ管は、血管と同じで全身に張り巡らされていますが、

血液と違い、循環していません。

リンパ液の流れは一方通行で皮膚の浅いところにある毛細リンパ管から始まり最後は静脈と合流します。

血液は心臓がポンプになって流れを作っていますが、リンパ液を押し出してくれる心臓のようなポンプはありません。

また、リンパ液は1秒に数ミリずつしか進まず、全身を循環するのには8時間ほどかかります。

血液は1秒に10センチほど進み、全身をめぐるには40から45秒かかります。

リンパ液は、血液に比べて流れがゆっくりで、滞りやすいのです。

リンパ管が合流するところをリンパ節と言います。

身体にはたくさんのリンパ節がありますが、リンパ節が多く集まっているのが、

首や耳周辺、わきのした、そして、ももの付け根(鼠径部)です。熱が出た時に、冷やすと良いと言われる場所ですね。

触ってみるとぐりぐりしますよね。

意外と浅い場所にあるんですね。

リンパ節には、白血球のT細胞、B細胞、NK細胞などが待機しており、

病原菌や細菌が分解処理されます。身体に対する異物や毒素を取り除いてくれているのが、リンパ節。

リンパ節でろ過されキレイな状態になったら、静脈と合流して最終的には、腎臓で尿として排出され、

残りは、肝臓で胆汁と一緒に便として排出されます。

「収縮するところ」にリンパは集まりやすい

リンパ節は首や耳周辺、脇の下、鼠径部に集中しています。

それはは、普通にしていてもよく動く場所でつまり伸縮する場所に、リンパ節が集中しています。

リンパはポンプがないので

筋肉の近くを通ることでその収縮によって、リンパ液が運ばれていきます。

なのでリンパ液の流れを悪くさせない為にリンパ節の動きをよくすればいいのです。

筋肉を動かして、リンパ節を収縮させる

ストレッチや歩くことが大切です。

デスクワークなどで座りっぱなしか長い方は時々休憩時間などに体を動かしてあげましょう。

ふくらはぎは、足のリンパ管の大事なポンプになっているので特に意識して動かしたい。ゆっくり力を入れ、その後、脱力する程度の動きでも刺激になります、

ゆっくり腹式呼吸を繰り返すのも、おなかのリンパ管を刺激するので試してみたい。

またキツい下着や靴下などもリンパが滞る原因になることも。。

寝るときは特に締め付けない下着を着てくださいね。

冷えは外側からのケアと、内側の巡りを良くするケアがどちらも大切です。

冷えが辛くて眠れない、手足が冷える、

しびれる、などの症状がある方、ご相談下さいね★

24時間オンライン予約はこちら

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット 指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズ東京サロン

足をつる「こむら返り」の原因

最近お客様で足をよく「つる」という方が多いです。

冬になると寝ている間に足がつる。

あの何とも言えない痛み…原因はどこにあるのでしょうか?

足がつる原因は「冷え」と「血」不足

冬になると起こりやすく冷えが関係している症状でもあります。

冷えると血行が悪くなり、

筋肉の収縮に必要な栄養素が十分に届かなくなるのです。

西洋医学的にいう、足がつるという症状は「こむら返り」ともいい、

ふくらはぎの筋肉の異常な収縮が関係しているといわれています。

そして東洋医学的には「血不足」だと言われます。

私たちの体は「気・血・水」からできていて

血が不足=貧血というイメージがまず湧いてきますが、実は血不足は様々な症状の原因に。

足がつるのも、「血不足」の症状の一つです。

また西洋医学ては「カリウム不足」とも言われ、発汗によりカリウムを失ったり、カリウムの摂取量が足りないのが、原因の場合もあります。

他にも血不足からくる症状は

・足がつりやすい

・顔色が悪い

・肌がかさかさする

・立ちくらみが多い

・物忘れしやすい

・くよくよしやすい

・物忘れしやすい

・夢を多く見る

・爪が割れやすい など。

血が不足する原因は

・ダイエット

・朝ごはんを抜く

・偏食気味

・PCや仕事などで目を使いすぎている

・夜更かしすることが多い など

特に女性は血が不足しがちになり

血が不足すると、全身に十分な栄養が流れなくなり、さまざまな症状を起こします。

血は全身に栄養を送り、潤す作用があり

食べ物を消化吸収して、小腸、肝臓などを経て食べ物の栄養素が血液を通して全身を巡ります。

また、血は全身を潤す作用があるため血が不足するとカサカサの乾燥肌になりがち。

血は体を作るだけでなく、精神的な部分にも影響しています。

血が不足していると、心の栄養が不足し、精神的に強くあるには大切な要素です。

「血」が不足してくると、くよくよしやすくなったり、不安定になりやすくなります。

夢をよく見る、憂鬱な気分、気持ちが塞ぎ込みがちになる心の症状や

心臓がドキドキしたり、めまい、物忘れなどを感じる場合には、「血」が足りていないかもしれません。

足をつりやすい人は

・まずは体を冷やさないこと

・水分の補給

・ミネラルの補給

カルシウムには筋肉の興奮性を抑える働きがあり、マグネシウムは筋肉の収縮や神経情報の伝達に役立っており、不足すると筋肉のけいれんを引き起こす場合があります。牛乳、小魚、豆類、海藻類などを積極的に食べてください。

汗をたくさんかくと、血液が濃くなって血めぐりが悪くなることでこむら返りが起こりやすくなる上、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル類も失われます。運動するときや飲酒後には、水分とミネラル類を一度に補給できるスポーツドリンクを飲むのが良いです。

足をつる原因は冷えプラス、血と水分の不足やうまく循環していないことが挙げられます。

つってしまう方は普段のマッサージと血流とリンパの流れを良くして行くことで、解消につながります。

足のつりやすい方、ご相談くださいね◡̈

24時間オンライン予約はこちら

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズ東京サロン

変えることが変わること

変わる事

身体や習慣、性格や考え方。

今の現状に満足しているでしょうか?

変えたい、変わりたいと思っているでしょうか?

変えたくても変わらない、変えられないことが

もしかしたらあるかもしれません。

例えば、お酒やタバコをやめたいとか、

性格を変えたいとか、、

私たちは毎日ご飯を食べて、水分をとって、酸素を吸って、それを循環しています。

古い細胞を壊して、新しい細胞を作るとい循環が、

2年間で細胞を100%入れ替えているそうです。

脳は1年

血液は4ヶ月

骨は3ヶ月

DNAは2ヶ月

肝臓は1ヶ月半

皮膚は1ヶ月

胃の粘膜の細胞は5日間

で入れ替わっています。

細胞は日々入れ替わってるのに

体型や体質、症状か変わらないのはなぜなのでしょう?

結局は習慣や環境が変わっていないから。

逆に今までやってきた習慣と環境を変えれば、

2年後に全く別人になっている可能性だってあると言えます。

例えば毎日、添加物をとらない、健康的な食事を徹底しているとしても、

少しでも体に悪いとわかれば、神経質でヒステリックになるような生活だと

自分自身も、周りもストレスです。

つまり健康に気を使うあまり、それ自体がストレスになっていては本末転倒です。

実は私は、食事に対する禁止事項が多すぎて人との外食や旅行も楽しめず、そうなると何の為に生きているのかわからなくなった時期がありました。

私のように、ストイックになりすぎるのは良くありませんがストレスを溜めない程度に習慣や環境を変えることは大事です。

全てはチリツモの法則。

「チリも積もれば山となる」です。

まずは今足りないものをプラスすること

「土台となる部分」を質が良いものにかえること

例えば

睡眠、食事、運動、水、楽観的な考え

そして悪い習慣を少し見直すこと

例えば

添加物、暴飲暴食、サプリや抗生物質

悲観的な考え方、

話は少し変わりますが

80対20の法則というものがあります。

「物ごとの結果の8割はたくさんある原因のうちの2割のせいで起きている」と考えることができるのです。

本来はイタリアの経済状況で

20%の高所得者が、国のの80%の富を持っていた。という事が起源なのですが

この法則はあらゆることに同じ傾向があると言われているのです。

つまり結果の80パーセントは、20パーセントの原因から生じるのです。

さらに言うと

大きな成果をあげるためには

「決定的に重要な少数のこと」に絞れば少ない労力で大きな成果をあげられる

生活も

・不要なものをとらない

・本当に必要なものをより質の良いものに

ということにフォーカスすると、

人生がどんどん変わっていくという本を書いている人もいます。

持ち物に当てはめると

持っているものうち、ちゃんと使っているのは20パーセントだけで

残りの80パーセントは断捨離

逆に今使っている20パーセントのものを、質のいいものに変えていく。

先日の出来事。

「肩コリとネガティブな感情を取り去ってください」というメールと

来店しても「私、どこの整体に行っても、色んなセラピーを受けても、全然効かないんですよね、だから簡単にほぐれないと思います」と。

それは「私の身体は誰に圧されてもほぐれない」という呪縛を自分でかけています。

「変わる気はありますか?」「変えたいと本当に思っていますか?」

もちろん、私はお客様のコリや疲れをとる役目です。

ただ、受ける時の気持ち、

それが、かなりビフォーアフターに影響すると思っています。

「楽になるといいな」とか「せっかく来たんだから少しでも楽になって帰ろう」

そんな思いでも良いと思います。

エステでお肌がツヤツヤになっても、日々のケアをしなければガサガサになるのと同様です。

症状も健康も気持ちも全ては自分次第です。

外側から変えること、そして内側から変えること。

本当に変わりたいと思っているか?ということ。

性格を変えられない。と思っているのは

変えようとしなければ変わらないのは当然で、

身体も誰かに変えてもらおうと思う気持ちプラス変えようという行動がなければ変わりません。

私もそうでしたが

変わることは勇気がいるし、

面倒だなと思うこと、不安も伴います。

でも一歩踏み出し、自分の変化を楽しむことができれば、きっと生活も気持ちも心地良いものになると思っています。

私も日々サロンで施術する中で「安心してお任せできる」と思って頂けるように、色々なことをインプットとアウトプットしていけたらと考えています。

毎日お客様からのお話の中で色々な事を学ばせて頂いています。いつも本当ありがとうございます😊

本日も素敵な一日をお過ごし下さい◡̈

24時間オンライン予約はこちら

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズ東京サロン

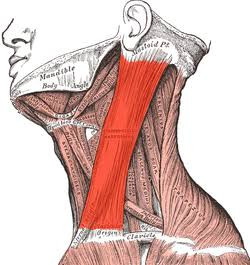

超大事な胸鎖乳突筋

本格的な冬が近づき、朝晩はぐっと冷え込むようになって、これからの季節は、肩首のこりや痛みが出やすい時期です。

最近ご新規のお客様に「首の前側、初めて圧されました」と言われました。

ガチガチでなかなか取れない頑固な肩コリ。肩に手が行きがちですが…

実はここが凝っています!

「胸鎖乳突筋」

耳の下から、鎖骨のあたりまで伸びる筋肉を「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」といいます。

「胸鎖乳突筋」は、首を回す、曲げる時に使う重要な筋肉。

リンパや自律神経など多くの神経が通っています。凝りや血流不良が生じると「不定愁訴(ふていしゅうそ)」と呼ばれる不調の原因に。

うつむいた姿勢をとるとき、特にこの筋肉に負荷がかかっているのです。

実はここが凝っている事に気付かない人も多く、マッサージに行ってもここをスルーすると、コリが残ったままになってしまいます…。

そして一時的に自分で揉んで、肩こりが緩和しても、その効果はなかなか長続きしない...

実は昔ながらの「もむ」方法では肩こりは治りにくいのです!

便利な現代の生活の中で生じた肩こりは、かつてとは違い、

昔ながらの強くもむといった施術が効かなくなっているそうです。

その理由は、現代の肩こりが肩や首の周りにある小さな筋肉をはじめとして、特に『筋膜』などにダメージが蓄積しているからだと言われています。

昔の肩こりは手作業、いわば肉体労働的に大きな筋肉を使ったことで起きていたのに対して、現代はパソコンやスマートフォンなどの操作により、小さな筋肉を酷使し続けることに原因があるといいます。

同じ姿勢を長時間続けることで、緊張した状態を体に与え続けることに。

電話1本かけるにしても、腕を伸ばしてボタンを指で押す固定電話を使うより、小さなスマホの画面を指先だけで操作する回数の方が、今では多くなり

こうした細かく小さな動きの蓄積が肩の深部にある筋肉を硬くする“現代型肩こり”を生みました。

昔は肩の表層にある大きな筋肉群を強くほぐすことでこりは解消できたものが

深層部にある小さい筋肉群にこりができると、「肩もみ」ではそこまで刺激が届かず、慢性的なしつこいこりが続いていしまうのです。

こうしたこりを解消するために「筋膜」

がキーワードです。

筋膜とは、筋肉を覆う薄い膜で

こりやすい首や肩の部分には、大小様々な筋肉が重なりあっていて、その一つ一つが筋膜で覆われ、何層にもなっています。

いわば「ミルフィーユ」のような状態です。

筋肉と筋膜は互いにスライドして自由に動くことができますが、同じ姿勢や細かい作業を長時間続けたり、繰り返したりすることで、筋膜が筋肉に癒着してしまいます。

すると筋肉がうまく動かせなくなり、

こうして周囲にある血管の弾力性が落ち、動きが鈍り、血流が滞ると、そこに発痛物質を含む老廃物が蓄積。

これが筋肉の深部に起こることで、こりをどんどんしつこくする悪循環が生まれます。

話がそれましたが、

胸鎖乳突筋をほぐすと、頸動脈にかかる圧も和らげるために脳への血流を上げます。

これが緊張状態を続ける自律神経にも働きかけ、首の緊張やこりが取れることでリラックス効果も高められます。

首や肩は小さな筋肉が集まり、連動しているため、どこか一箇所動きが悪くなれば、他の場所も可動が狭くなるという悪循環に。

胸鎖乳突筋をほぐし肩甲骨を正常な位置に戻し、過緊張状態を解消することが首肩こり解消の近道になることもあります。

とはいえ胸鎖乳突筋はとても繊細な部位なので、グリグリするような強い刺激はおススメできません。ゆっくり弱めの圧でじっくり深部に届かせることがポイントです。

ここがほぐれることで、呼吸が楽になることも。

奏では胸鎖乳突筋は重要ポイントとして必ず圧しています。

うつ伏せだと、圧が届きにくい場所などで横向きでアプローチしています。

ヘッドマッサージの際も仰向けで施術でき、むくみが気になる方はオイルで流すのもおススメです★

胸鎖乳突筋、注目してみて下さいね◡̈

本日も素敵な一日をお過ごし下さい

24時間オンライン予約はこちら

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜

表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分

和室の空間

肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット

指圧ベースの整体マッサージ

ドライヘッドスパ

マタニティ整体マッサージ

アクセスバーズ東京サロン