♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

不調の原因「鶏首」とは?

毎日のクセが積み重なることで起きる

頭痛、肩こり、首コリ…

デスクワークやスマホ操作時の姿勢によって、ぬっと首が前に出た状態を

「鶏首」🐔

と言うそうです。

本来首はゆるやかなCカーブを描いていますが、長時間のデスクワークやスマホ使用で、背中が丸まり首が前に突き出し、その姿が横から見ると鶏🐓のように...

実は首は背骨の一部です。

そして約4~6kgの頭を支えています。

普段はCカーブを描いて、頭を支えていますが、うつむいてスマホを見続けたりすると、頭が体の中心軸からずれてしまいます。

7cmほど首が前に出るだけで、頭の重さの約3倍もの負担が首にかかります。

また首の骨の中には神経の束が通っているため、

圧迫されることで首や肩の痛み、しびれ、頭痛、プチ鬱などの心の不調にまで…

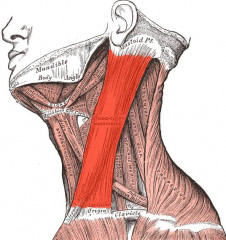

ほぐすべき筋肉は

「胸鎖乳突筋」!

スマホ、PCを長時間見ると、

首の前側にある胸鎖乳突筋が引っ張られます。

すると首が不自然に前に出て鶏首になります。

鶏首改善に有効なのは『スマレッチ』。デリケートな胸鎖乳突筋をストレッチで伸ばすことで改善できます。

●セルフケア

脇つかみストレッチ

①リラックスして立ち、右腕を下ろした状態でわきの奥に左手の四指を入れ、親指と四指でわきをはさむようにして、しっかりとつみます。

②わきをつかんだまま、右腕を床と平行になるまで上げる。手のひらを下に向けるのがポイント。

③少し上を向き左肩を左耳に近づけ、あごを斜め上に上げる。右首の前側が引っ張られるのを感じたら15秒キープ。反対側も同様に。

④次にゆっくりと左回りに3 回首を回す。腕を替えて、同様に右回り、左回りに3 回ずつ回す。

セルフケアも大事ですが

ガチガチになった胸鎖乳突筋はまずは指圧やマッサージでほぐす必要があります。

胸鎖乳突筋はあまり圧してもらえない部位だそうですが、

奏では横向きの施術で胸鎖乳突筋もしっかり施術します。

ただ首はデリケートなので

あまり強い圧をかけるのはオススメできません。

施術のポイントは持続圧でゆっくりジワジワと★

鶏首になってるかも?!

首が痛い…

そんな方は胸鎖乳突筋を緩めることを意識してみてくださいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️⏬

11月1日

今日から11月。

31日になると、1ヶ月を振り返って

来月はどんなことがあるかな?って色々イメージするのですが...(イメトレは大事です♡)

気づけば奏をスタートしてから

1年半でした。

無我夢中で走り続け、時にはくじけそうになりながらも、沢山の事を経験し、沢山の出会いがあり、学びがあり、

あの時思い描いていた未来の今より、

ずっと素敵な今です。

そして何ヶ月か前、

先のことばかりにとらわれてしまい、

ちょっとした失敗をし、立ち止まった時、

とても大切なことをお客様から気づかせて頂きました。

パワー全開で走っている時は気づけないことも

自分が弱くなった時に気づけることもある。

人の温かさや優しさ、

感謝の気持ち

健康の大切さ...

それから自分を大切にすること

最後のひとつは

なかなか厳かになりがちですが

とってもとっても大事です。

自分の身体や心を労わること

美味しいものを食べること

好きなことを楽しむこと

心が満たさせることで、それは内側だけでなく周りの人や外側にも影響します。

忙しい毎日を過ごして時間に追われていても、

いつも頑張っている身体と心を

労ってあげてくださいね☺️

素敵な秋に、

幸せな11月になりますように♡

いつも本当にありがとうございます。

ご予約はこちらから💁♀️⏬

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

冷え症の人必見「毛細血管」ケア

そろそろ足先や手が冷える時期になってきました。

最近は女性だけでなく多くの人が冷え症で悩んでいます。

冷えと大きく関係するのは「血流」なわけですが

その血流の鍵となるのは

「毛細血管」

毛細血管は、年齢と共に減っていくため肌など体中の細胞が酸素&栄養不足になってしまいます。

肌だけでなく、肺や肝臓、そして脳にまで影響し、肝臓病や認知症など、様々な症状の引き金になると考えられています。

毛細血管の直径は、髪の毛の10分の1ほど細く、細いからこそ、全身に網の目のように張り巡らすことができます。

なんと全身の血管の99%を占めています。

冷え症の原因=血管の老化!?

冷え症の原因は手先や足先の血液の循環が良くないことが原因ですが

この毛細血管の老化が血流を悪くさせているとも言われています。

そして毛細血管にダメージがあると、リンパの流れも連動して悪化します。

すると余分な水分や老廃物がリンパ管の中で滞り、むくみやすくなり、

また、免疫細胞が行き渡らず、全身の免疫機能が低下し、風邪を引きやすくなったり…

そんな年々劣化し減少していく毛細血管ですが嬉しことに

何歳からでも増やせるそうなんです。

毛細血管を増やすポイントは

・自律神経

・ホルモン

・体内時計

血流自体をアップさせるためには、まず自律神経の働きを整えること。

毛細血管は自律神経によってコントロールされています。

交感神経と副交感神経のバランスによって血管の収縮と拡張を切り替え、必要な時に必要な所へ血液を巡らせ、酸素や栄養素、ホルモンを届けているのです。

その自律神経は体内時計とも連動していますが、不規則な生活で体内時計が乱れると、

本来、副交感神経が働く夜の時間帯まで交感神経がONになり、毛細血管の働きを悪化させます。

自律神経を整えにはやはり

質のよい「睡眠」

そして

血流を促すには、マッサージやウォーキング、入浴など、さまざまな方法がありますが、とくに重要な身体の部位は

ふくらはぎ!

ふくらはぎひ毛細血管が密集し

ふくらはぎの筋肉は、「第二の心臓」と呼ばれています。

筋肉が収縮し、弛緩すると、そのポンプ運動で毛細血管の血液が流れていきます。

ふくらはぎをマッサージすること

その場で「足踏み」する動きも有効ですが

一番良いのは

スキップ♪

だそうです。

誰も見ていない時にこっこりスキップしてみてくださいね。

もちろん血流を良くするには

食事も重要です。

生姜など温める食材のほか、抗酸化作用があるカラフルな野菜などもオススメです。

冷えは全ての病気の元になり大敵です。

これからの時期絶対に冷やしてはダメです🙅♀️

温めることと「毛細血管」も意識してみてくださいね。

そもそも筋肉が硬くなって、巡りか悪い方はまずは筋肉を緩めましょう。

ふくらはぎケアはオイルマッサージがオススメです。お待ちしています♡

ご予約はこちらから💁♀️⏬

表参道マッサージ整体・奏・24時間オンライン予約

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

目標と目的

10月も終わろうとしています。

こうして毎日があっという間に過ぎていくわけですが、突然…

皆さんには目標はありますか?

年始に

今年は運動しよう!とか

○○を達成しよう!こうなりたい!

と目標を立てた方もいるかもしれません。

何かを目指している時、目標があるとないでは大きく違いが出ます。

先日と話していた知人にこんな事を言われました。

私は目標を立てて、それに向けて頑張ろうって意気込んでも、それが叶ったり達成しても結局...

「で?!」

っなるんです笑。よく言う燃え尽き症候群ですね。

それは「目的」がはっきりしてないからだと。

なるほど…

腑に落ちました。

目標と目的は違います。

目標は目的に向かうための設定で、

ときに「手段」が目的になってしまうことがあります。

そしてその手段にこだわりすぎたり、執着すると本来の目的からズレていってしまいます。

本当の目的は何なのだろう?

例えば痩せたい!とか綺麗になりたい!

というのは

体重を落とすことや運動は"手段"で

「なぜ痩せたかったのか」

「綺麗になって何がしたかったのか」

もっとその先に何かがあるはずです。

コツコツと目標に向かっている時は

時になかなか思うようにいかなくて

焦ったりすることもあります。

本当の目的って何かが明確になると

目標の立て方も変わってくるかもしれません。

そして目的に向かって何かに夢中になることは

きっとワクワクとっても楽しいことなんです。

こうなりたい。健康になりたい、腰痛や肩こりをどうにかしたい。

その先にはどんなことがあって、

そしてもっとその先の何かにも繋がっていく。

明日の仕事がはかどったり、ちょっとポジティブになれたり、

そうすると、周りの人にも良い影響が広がっていく…

健康も仕事も夢も、目的をはっきり思い浮かべることで、意外と叶っちゃうかもしれません☺️

ご予約はこちらから💁♀️⏬

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

眠るだけではできない?!脳の休息

「よく眠れない」

「眠っても寝た気がしない」

「朝起きたら疲れている」...

それは体は休息したつもりでも

神経から休むことができていないかもしれません。

寝て体も脳も休まっていると思いきや、実ははそうではない!?

布団で眠ることで筋肉や内臓などの体は重力から解放され、その意味では体は休まっています。

「休息」とは筋肉などの体を休めることとか気分転換することに感じますが

肉体は脳の支配下にあるので

たっぷりと睡眠時間を取る、じっくりと温泉につかる、好きな映画を見るなどは、

肉体は休まりますが、脳の疲れまでは回復しません。

脳を疲れさせるのは思考

人間は本来「生存する」などの本能で生きていましたが、

知的活動を行う大脳が発達し、時代とともに「理性」を重視して使うようなりました。

それは体の声を聞かず締め切りや目標達成に専念したり「あれもしなきゃ、これもしなきゃ」と頑張り過ぎてしまったり…

もちろん認知したり判断したり社会生活を送るうえで必要なのですが

必要以上に使いすぎているのです。

脳は体が消費するエネルギーの20%も使っていています。

エネルギーを必要以上に消耗させる脳回路"DMN"(デフォルトモードネットワーク)

マイナスな思考を無駄に反芻させたり、過去や未来を嘆いたり…

こうした脳内のエネルギーを消費し続け、毎日の生活に疲労を感じてしまう状態を「モンキーマインド」🐒と言います。

仏教用語の"心猿"から来ていて無数のサルが、常に脳内を走り回ってるような状態です。

そのモンキーマインドにならないためには?

「頭を空っぽにする」こと。

ただこれが簡単にすぐできたら、そもそも思い悩まないと思います。

そこで勧められているのが

「One Thing At A Time」

その瞬間に、ただひとつだけのことをすること

です。

例えば、何かを工作したり、絵を描いたり、料理をしたり、掃除をすることでも…

ランニングやジムでスッキリするという方も実は脳の休息になっています。

いわゆる「無心」になること。

私は字を書いたり、写真を撮ってる時、

施術している時なんかにその状態になります。

好きなことに没頭したら何だかスッキリした!という経験はあると思います。

子供の時はそれが無意識にできていたのに、だんだんと意識や情報、思考などに煩悩され、大人になるにつれて、それができなくなっています。

考えが浮かぶことは自分でコントロールできませんが、時間とエネルギー無駄使いになり、脳を疲れさせてしまいます。

そんな時はOne Thing At A Time

意識してみてくださいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️⏬

表参道マッサージ整体・奏・24時間オンライン予約

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku