♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

冬に脱水症?!「隠れ脱水症」とは

寒い時期のやる気の出ないダルさ、コリ、頭痛などの不調…

寒さのせいだけではなく実は

「脱水症」の可能性が。

冬の脱水症状は「隠れ脱水」と言われ

冬は、夏に比べて空気が乾燥し、湿度も下がるため体から水分が奪われやすくなります。

喉が渇きにくいのでお水を飲む量が少ないこともあり、脱水していることに気づかないのです。

脱水症状とは?

人の体液は約60%を占める水分とミネラル(ナトリウム・カリウム等)などで構成され、生命活動には欠かせません。

排出される水分量が増えたり摂取する水分量が足りなくなったりすると、体内の水分やミネラルのバランスが崩れ、水分と一緒にミネラルも一緒に排出されてしまい、これを「脱水症状」といいます。

夏脱水と冬脱水の違い

季節を問わず、人間の体は自覚のないままに呼吸や皮膚・粘膜から水分が蒸発しています。これを「不感蒸泄ふかんじょうせつ」といいます。

健康な成人は1日に約900mlの水分を不感蒸泄で失うといわれています。

夏はこれに加え、発汗量が増えることで脱水が起こりやすくなります。でも発汗は口渇感を促すので自然と水分補給の量が増えます。

一方、冬は汗をかく機会が少ないため、のどの渇きを感じにくくなり水分摂取量が少なくなうえ、空気が乾燥しているため不感蒸泄がより促進されてしまいます。

体内水分量が少ないと、血液の流れが悪くなって血管が詰まり、肩こりやダルさ、めまいなどの原因になるほか、

喉や気管、鼻の湿り気が無くなり風邪をひきやすく、血栓もできやすくなり心筋梗塞、脳梗塞などのリスクも高まります。

かくれ脱水のサインは?

「カサカサ・ネバネバ・ダルダル・フララフラ」

・カサカサ……手先などの皮膚がカサカサになる

・ネバネバ……口の中が粘る、食べ物が飲み込みにくい

・ダルダル……脱水の初期から表れる症状でダルさを感じる

・フラフラ……めまいや立ちくらみでフラフラする状態

隠れ脱水の予防と対策

①水分補給

食事のときだけでなく、こまめに水分を取るようにしましょう。ふだんの水分補給にはできるだけお水や白湯(さゆ)を摂ることが大切です。利尿作用の強いカフェイン飲料やアルコールではさらに脱水に陥りやすくなります。また、スポーツドリンクには塩分や糖分が多く含まれているため、普段の水分補給としては控えるようにしましょう。

②乾燥対策

部屋の湿度を上げることで、乾燥を防ぎ体の表面から逃げていく水分を減らすことができます。同時にウイルス対策もできるので風邪予防にもつながります。加湿器を使ったり、濡れたタオルを室内に干すだけでも湿度は上げることができます。

③体温調節

暖房の使用で体が暖まっているにも関わらず厚着のままでいると汗をかき、体の水分が奪われて体が冷えてしまいます。脱ぎ着しやすい服装で体温をコントロールしましょう。

体内の水分量調節をする腎臓は多くの水が入ってくると尿を作り排せつを促してしまうので、一度にたくさんの水をとるより、こまめにチョコチョコ補給する方が良いそうです。

まさか脱水だなんて~と思うかもしれませんが、意外と冬は水分が足りていません。

ダルさなどが気になる方は意識して水分補給をしてくださいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️⏬

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

DoingとBeing

こんな話を聞きました。

DoingよりもBeing

何をする

ではなく

どう在るか?

DoingとBeingは

似ているようだけどすごく違います。

だけど

「在り方(Being)」と「行動(Doing)」はセットです。

ひとは、行動の裏には在り方があり、また在り方は行動が支えているものだからです。

Beingを忘れてDoingしてしまうと

何のために頑張っているのかがわからなくなってしまいます。

何のためそれをしているのか?

それを通して得たい感覚は何か?

価値観や信念はどこにあるのか?

仕事に置き換えるとわかりやすいかもしれません。

「Doing」ばかりにとらわれると「これは自分じゃない」と思ったり、人から与えられた既成概念でしか行動ができなくなってしまいます。

そして

「being」とは「その人であること」

つまり存在や生命そのもので

その人が何をしているかよりも、その人の存在そのもがかけがえのないものだということ。

今していることは

何のためにやっているのか、

どんな想いがあるのか…

自分の「Being」は何でしょうか?

私は単純にマッサージすることが大好きなのですが、

5年前、何でこの仕事をしたかったのか?といことを思い返しました。

時々忘れてしまう大切なこと、

改めて大事にしていきたいなって思います。

そして

「健康である」こと「元気な体と心」

は全てにおいて大切なことです。

いよいよ寒くなって冬がやってきます。

お身体ご自愛くださいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️⏬

太ももが柔らかくなると良いことだらけ♡?!

肩こりと同じくらい腰痛のお客様は多いのですが

腰痛がある人は意外と何で腰が痛くなるのか、

その原因を知らず、慢性化しているケースが多いのです。

原因は「お尻にある」ということを何度か書いていますが、

さらにそのお尻が硬くなる原因は

「太もも」の硬さが関係します。

太ももが固いと…

筋肉は収縮して力を発揮しますが、筋肉は固いと収縮率が落ちて力を発揮できなくなり身体能力が低下します。

力強い動きをするには特に太ももの筋肉の強さが必要で、上半身を使うにしても太ももの筋肉がしっかりと体重を支えていなければなりません。

太ももの筋肉が弱いと体の他の部位に負担をかけてしまい、股関節や膝、足首を痛めたり、お尻の筋肉を酷使してしまったりします。

太ももの「前」が硬いと

太ももの前面は大腿四頭筋という筋肉で膝を伸ばし、股関節を曲げる働きを持ちます。

正座をするのが困難になったり、引っ張られて腰に痛みが出たりします。

そして東洋医学的には

太ももの前面は胃経という気の流れに属します。

なので食べ過ぎ、暴飲暴食で太ももの前面が固くなったり、食べ過ぎ飲みすぎの翌日には太ももの前面が固くなってしまうこともあります。

太ももの後ろが硬いと

太ももの後ろはハムストリングスという筋肉が走行しています。

ハムストリングスも3つの筋肉の総称で、膝を曲げ、股関節を伸展させる働きを持ちます。

デスクワークで長時間座っていたり、車の運転を長時間するなどは太ももの後ろに絶えず負担がかかっているので、太ももの後ろが固くなり、膝を痛めやすくなります。

逆に言うと太ももを柔らかくすると

メリットがたくさんあるのです!

太ももを柔らかくするメリット

1. 疲労回復効果が高まる

2. 姿勢が良くなる

3. お腹が引っ込む

4. 基礎代謝が上がる

5. パフォーマンスが向上する

ストレッチも効果的ですが、

「腿上げ」がとても良い!そう。

腿上げをすることで

・全身の血流が良くなる

太ももは筋肉だけでなく血管も多く集まっています。

太ももを重点的に運動させることで、筋肉が鍛えられ、血管がほぐされて柔らかくなります。脚に溜まりがちな血流を筋肉のポンプで押し流し、滞った血行を改善する効果が期待できるのです。

●冷え性の改善・緩和

●基礎代謝のUP

●自律神経の調整

●肌荒れの予防・緩和

・太もも・下半身痩せ効果

太もも部分の筋肉が鍛えられることで、太ももの脂肪が燃え、お尻や太もも、脚など下半身痩せの効果が期待できます。

さらに血行促進効果で足のむくみを取り去る効果も期待できます。脂肪とむくみを同時に撃退することも、もも上げの脚痩せ効果の理由の一つです。

・体力UP、疲労回復

●疲れにくい

●回復しやすい

●代謝が良い

●いつでもパワフルに動ける

体に♡

そして

なんともも上げのような強めの筋肉運動は、「成長ホルモン」の分泌を促してアンチエイジング効果をもたらしてくれるのです。

「成長ホルモン」は皮膚や髪の毛の修復力を促し、人の身体を若々しく保つために必要なホルモン。

基本のもも上げのやり方

まずは運動慣れしていない人向けの、基本的なもも上げのやり方から見ていきましょう。

・足を軽く開いて立つ

・片膝を腰の高さまで上げる

・2から1秒くらい以内に逆の脚の膝を上げる

・1分間に合計60回を目指してもも上げをする

歯を磨きながら、テレビを見ながら、

人目を気にしない人は電車の待ち時間に…

シンプルな運動でも毎日続ければ、嬉しい恩恵がありますよ♡

ガチガチにかたまってしまっている人はほぐすことが先決です。

マッサージ屋さんで重点的に圧されることは少ないかもしれませんが、、

ちなみに私は腿の施術が得意です笑

慢性的な腰痛がある方はご相談くださいね☺️

皆さま、普段硬いことすら気づかない

太もも、やわらかく♡しましょう!!

ご予約はこちらから💁♀️⏬

肩こりや冷えは「目」から来ている?!

「目」疲れていませんか?

恐らくほとんど方がyesだと思います。

スマホ、パソコン…

液晶画面を見ることによって「目」には大きな負担がかかります。

目がショボショボする、かすむなどの症状がでているとき、

同時に肩や首のコリを感じると思います。

また眼の奥が痛い、頭痛がするなど...

実はこの「目」への負担が、全身の血行不良や肩こりや冷え性、

むくみの原因になるのです。

なぜなら

東洋医学では「目」と「血」は深い関係があるからです。

今回は詳しく書きませんが

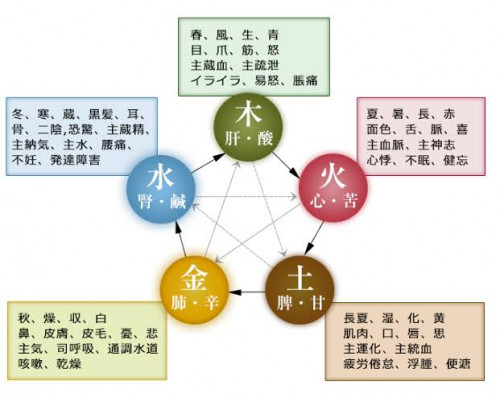

東洋医学では五臓論という考えがあり

「五臓」は身体を「肝・心・脾・肺・腎」の5つに分け、

「五臓」は内臓・臓器だけでなくく、関連する働きや機能、精神状態なども関連付けて5つに分けます。

「肝」が弱ると「目」に症状が出て、

逆に、「目」を酷使すると「肝」が弱り、消耗します。

じゃあ、

血はどんな関係があるかというと

「肝」の働きは、解毒や代謝以外に

「蔵血(ぞうけつ)」という「血」を蓄える働きがあります。

貯蔵した「血」を「疏泄(そせつ)」という巡らせ、血流を良くする働きがあります。

疏泄は「血」だけでなく「気」や「水」の巡りにも関係しています。

「血」を蓄えることで精神状態も安定するので、

「肝」の働きの中には情緒の安定にも関係します。

よく「疳(かん)の虫」といいますが疳は肝からきていて

肝が不安定になると癇癪を起すのです。

つまり

「目」を酷使すると、「肝」に貯蔵している「血」を消耗して、巡りが悪くなるのです。

さらに

「気」「血」「水」の巡りが悪くなり、

「気」の巡りの悪さで、肩こり、首凝り

「血」の巡りの悪さで、冷えや血行不良

「水」の巡りの悪さで、むくみ

が生じます。

このように目の疲れによって、目だけでなく全身に影響を及ぼします。

目のケアをしましょう!

・目を閉じる時間を増やしましょう

起きている時はずっと目を酷使しています。睡眠以外に

1日10分ぐらいホットタオルやアイマスクで視界をふさいでみてください。

強制的に目を休めましょう。

・マッサージ

温めた後は目の周りや眉毛の下の骨のあたりを親指のはらを使って

イタ気持ちいいくらいの強さでおしましょう。

・食べ物

ブルーベリー、なつめ、黒ゴマ、黒米、ひじき、黒きくらげ、レバーや赤身の肉・魚です。

赤や黒色の食材が「血」にいい食材です。

よく杏仁豆腐の上にのっている赤い実のクコの実は不老不死の食べ物と言われ、

これも目に良いそうです。

奏では実は、施術で常に目のケアも組み込んでいます。

首にある目に良いツボを重点的に刺激しています。

さらに眼精疲労に特化した施術を希望の方はホットアイパックも使用できますのでリクエストしてくださいね★

いつも頑張ってくれている大事な目、

定期的にケアしてあげましょう☺️

ご予約はこちらから💁♀️⏬

ご縁

11月も残り1週間となりました。

残りの2019年、やり残したことはないかな?なんて考えるような時期に...。

来年の話をすると鬼が笑うと良く言いますが、

今は2020年にむけて、身体も心も含め

色んなことを整えるときなのだと思います。

物事がスムーズに進まなくても、悶々としても、

多分確実に前に進んでいます。

私は個人的に9月に色々なことをリセットしました。

それは

本当に大切な人や大切なことをもっと大切すること。

そこにエネルギーを使い、

そうでない事を手放しました。

「本当に大切な」もの、こと、ひとが

はっきりしたら、

ちょっとだけ、ブレない自分になれた気がします。

人との出会い。

ここ数日、心から「ご縁」が不思議で有難いなって思うことが続いています。

ご縁は日本語独特の深い意味があって

英語のmeetingとかrelationshipなどでは表現できない絶妙な感じ。

ご縁は出会いや機会そのものを意味するだけでなく

その人と出会ったことで、色々な学びがあり、成長し、感謝できること。

そんなニュアンスかなと思います。

不思議なご縁というものがよくあります。

あの時あの場所で、あのタイミングじゃなかったら出会うことができなかった人、もう一度出会うことができた人…

出会はたくさんの事象が関係し合って成り立っていて、一つでも欠けていれば、その出会いはまた違ったものになり、その出会い自体が存在していなかったかもしれません。

ひとつひとつは当たり前ではなく、

「縁」に感謝し尊ぶために「ご」という敬語を付けて「ご縁」というそうです。

そして一見嫌な出来事も、辛いことも、

ぶつかってしまう人も、意味があって出会っています。

だからこそ、大切なことに気づけたり、前に進むことができます。

12月に向けて、2020年に向けて

心身の調整期。

今の身体や心のあり方で来年がどんな年になるか変わるかもしれません。

お疲れの方はお待ちしています☺️

いつも本当にありがとうございます。

ご予約はこちらから💁♀️⏬