♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

健康も左右する!?アゴの大切さ

頭痛、肩こり、腰痛などの不定愁訴、

そして不眠や眠りの浅さ…

これらは「アゴ」に原因があるかもしれないのです。

人間の頭の重さはボーリングの玉ほどありそれが頸椎の上に乗っています。

アゴはそのバランスを取る役目もあり、

またアゴを動かす筋肉はほとんどが脳頭蓋や頸椎についています。

下顎や上顎がゆがむと頭が傾き、背骨(頸椎・腰椎)が歪み、脳、脊髄(中枢神経)の働きもゆがむのです。

つまり「アゴの緊張」が、顎関節症だけでなく、肩こりや腰痛、疲れの原因でもあり、

アゴの関節と筋肉が体全体の健康を左右することがわかっています。

アゴの筋肉が緊張すると、側頸筋や僧帽筋など首から背中にかけて広がる筋肉がつられて緊張し、肩こりを発症します。

また、これらの筋肉の緊張状態が続くと、交感神経が優位になり、血流が悪くなって腰痛や頭痛、疲れ目を発症します。

そうして生じている痛みやこりは、患部を直接ほぐすのではなく、『アゴの筋肉』の緊張を解消することで取り除けるかもしれないのです。

🔹アゴの緊張の原因

ストレスや不安など、

習慣や癖なども大きく影響しています。

・頬づえや歯ぎしり

・唇や頬の内側を噛む癖、

・食いしばり

・猫背

・スマホ、パソコンの長時間の操作など

🔹アゴの緊張をとるには?

耳たぶを回すセルフケア

(1)耳たぶを回す

左右の耳たぶの付け根を軽くつまみ、後ろ側にくるくるとごく弱い力で4回まわす

頭のマッサージも効果的‼️

頭のコリをほぐし、緊張をとることで

つながっているアゴの筋肉も緩みます。

普段あまり意識しない

アゴ

実はとっても大事なんです!!

アゴのケア、少し心かけてみてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

自分を整えること

「整える」ことの大切さ…

心から感じています。

身の周り

体、心、もっと言うと、感情、思考...

「自分を整える」とは

「休息をとる」ことも重要ですが、

色々な視点から物事を見ること

優先順位をはっきりさせること

不要なものを手放し、本当に必要なものを知ること

エネルギーをチャージすること

自分自身を知り、自分の軸をしっかりすること

平常心でいること…

落ち着いて、穏やかな気持ちでいると

不思議と

起きる出来事、周りの人の態度や出会う人

も変わるってことを

身をもって体感しました。

そんな私も先月末は正直、不安に掻き立てられ、頭の中がいっぱいいっぱいでした。

でも今

私がやるべきこと、できることは何か?

固まった考え方手放すこと

そしてとにかく

エネルギーチャージ✨

好きな音楽、美味しいもの、落ち着くカフェ

リラックスの時間…

私が今まで後回しにしていたことを

優先してやってみたら、

ラッキーなこととか

小さな幸せが起こり

運気が上がったような…

そしてそういうことって

やっぱり自分の気持ち次第で

整っていない時は

どうしても不安とかネガティブな方に

目がいってしまうので、

気持ちが不安定になったときこそ

整えるべき時なのかなぁと思っています。

そして

どんな時も身体が資本。

元気な身体こそ、心を支えます。

忙しい時こそ、

身体を労ってあげてくださいね。

いつも本当にありがとうございます。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

春は身体も心もフワフワ…?

春になり、暖かくなると「めまい」がしたり

「足元がフワフワする」という方が多くなります。

東洋医学では、これを「気が上がっている状態」と考えます。

気が上がるとは...頭ばかりにエネルギーを取られて思考がとまらなくなったり、落ち着きがなくなったり、足腰がしっかりしない状態を言います。

また春は風が強くなり、東洋医学は自然界と人間は連動していると考えるので、

風は人間の中でも起こり、その風がめまいだとも言われます。

🔹フワフワめまいや気が上がる原因

・肩のコリが強く首筋や後頭部、頭の筋肉も緊張してふわふわしためまいが起こる

・気候や温度の変化で自律神経が乱れる

・心的ストレスにより自律神経が乱れる

そして

考えすぎ=頭の使い過ぎもエネルギーが頭にばかり行ってしまい、

フワフワする原因になります。

フワフワ感を解消するには

上がっている気を

下に下ろしてあげればいいわけですが、

「ふわふわめまい」の解消に効果的なのは「ストレッチ」です。

・両手を肩に添え、左右の肘を前後にぐるぐると回して肩甲骨まわりをほぐします。

・正座をしたまま倒れて太腿の前を伸ばします。

そして足元の血流を良くするため

入浴、足のマッサージも効果的です。

奏では足のマッサージ+ドライヘッドスパ

で春の不調解消に✨

心のリラックス効果も…❤︎

この季節、身体も心もフワフワしがち…

やる気が起きなかったり、ひどくなると

自律神経失調症やメニエール病などに繋がる場合もありますので、

気を下ろす意識をしてみてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

ヨガと同じ効果がある?!「指ヨガ」

ちょっと前から「ヨガ」が流行っていますが

「体が硬いから」「難しそう…」と

体に良いのはわかっていても踏み込めない方もいるかもしれません。

そんな方にオススメなのは体ではなく

指のヨガ。

なんと息を吐きながら、手や指の関連部位を押すことで、体を使ったヨガと同様の効果を得ることができるのです!

“手は露出した脳である”と言われるように、指ヨガを行うことで脳も活性化されます。

そして手も、足裏と同じように全身につながる部位があります。

指ヨガは「手は人体の縮小版だ」という鍼治療の考え方を元に考案されました。

🔹指ヨガの効果🔹

指ヨガでは、通常のヨガと同様に次のような効果が期待できます。

1. 疲労回復やこりの解消

指や手を刺激していくことで、疲労回復やこりの解消につながるといわれています。部位に関わらず、指ヨガには血流促進の効果も期待できます。

2. 便秘解消

手のひらの中央は小腸や大腸に相応しています。指で押すことで、便秘の解消につながります。

3. 冷えやむくみの解消

冷えは、交感神経が優位になっていたり血行不良になったりすることで起こります。そのため、指ヨガの血流促進効果により、冷えの改善が期待できます。また、血行が促進されることでリンパ管が広がり、老廃物が排出されやすくなることで、むくみの解消にも…

4. ダイエット

血行が良くなり新陳代謝が高まることで脂肪が燃焼されるため、ダイエット効果も期待できます。

5. リラックス

深い呼吸をしながら指ヨガをすることで脳内のセロトニンやオキシトシンなどホルモンの分泌が活発になり、心身ともにリラックスができます。それにより、イライラや不安などをやわらげ、自律神経のバランスも整えられます。

そして脳の活性化にもなります‼️

🔹お悩み別指ヨガのやり方🔹

肩こり

・人差し指と薬指を回したり、反らせたりします。

・人差し指と薬指の付け根あたりや、関節の内側・外側、指と指の間をほぐします。

より痛く感じる部分は重点的に指圧しましょう。

腰痛

・背骨に近い腰部が痛い場合は、手の甲にある中指の骨の両側を押します。より痛みを感じるところを、しっかりともみほぐしましょう。

・腰の外側が痛い場合は、親指と人差し指、薬指と小指の根元あたりを指圧して痛いところを探してみましょう。痛みをより感じる部分は、重点的にほぐします。

頭痛・眼精疲労

・中指の爪側が後頭部、さらにその上にある指先は頭頂部となるので、中指の第一関節を下から上を押し上げるようにマッサージをしましょう。頭蓋骨のズレを修正します。

・中指の指紋部分が顔に相応し、中央より少し上が目になります。中指の先を反対側の親指の爪で指圧します。痛みを感じる部分はより丁寧にもみましょう。

イライラ・不眠・落ち込み・倦怠感

・ へそにあたる手のひらの中央部分(中指を軽く折りまげ手のひらにあたる箇所)を息をはきながら、最低10秒間指圧します。

・へそ部分より約1.5cm下にある丹田に相応する部分を息をはきながら、最低10秒間かけて押します。

とっても簡単でどこでもできる指ヨガ。

だんだんと身体がポカポカしてきます。

不調が気になる方はやってみてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

ご予約はこちらから💁♀️🔽

骨盤の歪みもセルフケアで調整できる!?

「健康」や「美」のケア、

・自分でやる派

・人にやってもらう派

みなさん、どちらでしょうか?

セルフケアも、人にやってもらうケアも

どちらが良い、悪いのではなく、

どちらも大切なのです‼️

特にボディメンテナンは自力と他力を組み合わせるのが、一番効果的だと言われます。

中でも「骨盤矯正」は

「自分ではできない」イメージがあるかもしれませんが、

自分でもできることがあります。

「骨盤」は建物でいうと、土台です。

建物が背骨のイメージしてもらうと、

土台が不安定だと、建物も不安定になります。

つまり、土台である骨盤をしっかりさせることがとても大切なのです。

🔹骨盤が歪む原因は?

座り方、歩き方、姿勢などありますが、

根本的に言うと

・太ももの筋肉が硬い

・仙腸関節のズレ

が大きく関係しています。

特に腰に痛みが出ている場合は「仙腸関節」に原因があります。

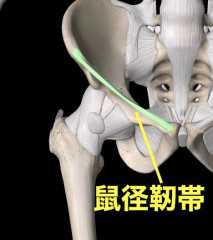

仙腸関節とは、骨盤を形作る仙骨と腸骨を繋いでいる関節で、この仙腸関節は靭帯で繋がっているため、普段はほとんど動くことはありません。

何らかの動作でこの靭帯が強い力で引っ張られて損傷してしまうと、仙腸関節が緩んでしまい、仙骨と腸骨が擦れて痛みが出るのです。

🔹仙腸関節と太腿のストレッチで骨盤セルフケア

1.両膝を立てて伸ばす側の脚を上にして組みます。

2.組んだ足の外くるぶしを反対足の膝の上に当てます。

3.両膝を自分の胸に近づけ、両腕で抱え込みます。

また仙腸関節にズレがあると、そけい部にある鼠蹊靭帯が非常にかたくなっています。 あおむけになって足を伸ばし、内もものつけ根を押すと、嫌な痛みや不快感がある場合鼠蹊靭帯がこわばっている証拠です。ここをほぐすことも重要です。

🔹鼠径靭帯セルフケア

1.フェイスタオルを縦に四つ折りにして丸めてボール状にします。

伏せた状態で床にタオルボールを置き、左右どちらかのそけい部に当たるようにして、上に乗ります。

2. 体重をかけたら、いた気持ちいい角度を探して体を動かし鼠蹊靭帯を刺激します。

そして時には…人の手を借りることも必要です。

あまりにも硬くなっていたり、痛みを感じる場合は、筋肉自体をほぐして、ある程度緩めてからセルフケアケアをしましょう。

健康も美容も、

「人にケアしてもらって、維持するために

自分でもケアする」ことが全てにおいて言えるのではないかと思います。

私は以前はあらゆる不調があったので

とにかく色んな健康法を

自ら人体実験するのが大好きなんです笑

食べ物、ツボ、裏技的なこと…

面倒なく簡単なことはとりあえずやってみる!!

そこから効果があったものをお伝えしていけたらと思っています。

セルフケアも意識しながら、

それでもお辛い時、奏に駆け込んで頂ければと思います☺️

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku