♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

禅の言葉

心がざわつく時…

心配事などが湧き出てきて考えても仕方がないことは、忘れた方が良いのだと、頭では分かってはいても、頭でグルグル考えてしまうことってありますよね。

わたしが不安になったとき、

ちょっと立ち止まったとき…

思い出すのは

「禅」の考え方

です。

実はインド生まれの「禅」は、

中国から日本に伝わり、そして全世界へと広がっていきました。

そもそも禅とは、“心を統一して真理を追究すること”を意味し、

本来の自分に立ち返るための修行

だとも言われています。

「禅」は信仰ではなく修行で、

特定の神様をあがめるのではなく、生まれながらにして持つ「本来の自分」に帰ること。

シンプルに

“今ここにいる自分”に意識を向けることが

禅のベースです。

それは言い換えると

もっと自分にも心を配って、もっと自分を大切にしていいということ、

そして

不要なものは手放すこと

そんな禅の言葉でこんな言葉があります。

歩歩是道場

人生は修行そのものであり、我々の周囲はすべてが学びの場。

心の在り方次第で、どんな場所や状況下でも自分を成長させる道場になるという意味

知足

今満ち足りていることを知り、感謝すること。

今あるものをありがたいと思うこと。

このふたつは

まさに今のメッセージだなって思います。

今まで当たり前だったことが

当たり前でなくなって、ありがたいと気づくこと。

そして今は

要らないものや思考を手放し、

次のステップへ進むチャンスなんだと信じて…

皆様、心身ともにお大事にしてください。

🍀今日の簡単セルフケア🍀

仙骨はとっても大事な場所★

暖めると全身ポカポカに◟̆◞̆

仙骨について https://izumi-kanade.com/info/2644388

しばらくの間、外に出られる時間が減ります。

気持ちも身体も疲れやストレスを感じることがあるかもしれません。

急な痛みなどご連絡頂いたお客様には臨機応変対応させて頂きます。

サロンでお会いできなくても

身体の痛みに関することや、

こんな時どうしたら良いかなど…

気になることがあればメールを頂ければと思います。✉️izumy.salon@gmail.com

1日1分のケアで深い眠りを誘う方法

体は疲れているはずなのに、ぐっすり眠れない…

眠っても疲れがとれていない…

この「眠りの浅さ」がチリツモとなって健康状態に影響を及ぼします。

🔹人は「寝だめ」できない

週末にたっぷり眠る「寝だめ」で睡眠不足を解消しようとする人もいるかもしれません。しかし、「寝だめ」は睡眠改善の効果は期待できません。

睡眠時間には、個人差があり年齢や生活状況においても変わりますが、理想的なのは7時間くらいの睡眠です。

🔹「睡眠負債」

わずかな睡眠不足が、まるで借金のようにじわじわ積み重なる「睡眠負債」

質の悪い睡眠を続けると糖尿病や脳出血、がん、うつ病などのリスクが生じ、「睡眠負債」は侮ってはいけないのです。

🔹睡眠負債チェック

✔️朝、起きる時刻になかなか起きられない

✔️起きた時にだるさを感じる、頭がぼんやりする

✔️午前中に眠くてたまらないことがある

✔️休日は平日よりも2時間以上長く寝てしまう

✔️食事の時間や回数がバラバラ

多く当てはまる場合はは睡眠を見直す必要があるかもしれません。

🔹質の良い眠りのための1分のお手軽セルフケア

良質な睡眠を手に入れるためにはどうすればよいのでしょうか?

ひとつの方法として

なんと「足裏」に秘密があります!

マッサージを中心とした「足裏ケア」を続けると、血液循環が良く、リラックスしやすい身体をつくり、良質な睡眠を手に入れられるのです。

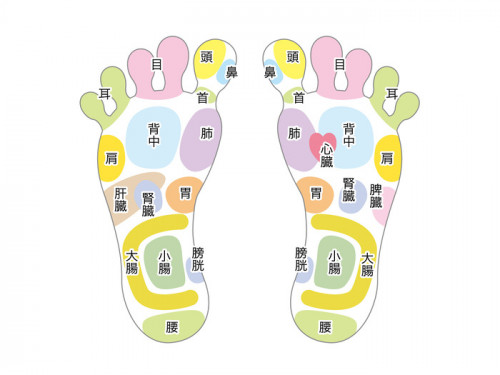

足裏は第二の心臓と言われ、あらゆる臓器などとつながっています(反射区)

身体から自然にデトックスされるべきものが、1日の運動の量などが減り、足裏への刺激も減ることで、体液が滞りむくみやすい足になり、老廃物は沈殿していきます。

引力に逆らえない老廃物は、下へ下へと沈殿し、時間のたった足は、第二の心臓ともいわれる足のうらにたまりリンパの流れを阻害してしまいます。

なので、足裏マッサージをすることで、体調を整えようという考えです。

東洋医学でも足裏マッサージは自然治癒力を目指すやり方なのです。

足裏マッサージのポイント

1.手の親指と人さし指で、足の親指の付け根を挟み、ゆっくり先端方向に絞り上げる。指の腹もしっかり刺激する。人差し指、中指、薬指、小指も同様に行う。

2.手の親指で、足の親指の付け根よりやや下、盛り上がっている部分から指の股に向かって、ゆっくり押し上げる。残りの4カ所の足指の股も同様に行う。

3.内くるぶしから、かかとまでの距離を四等分し、いちばんかかとに近い場所を探す。そこを、手の親指で押す。

4.外くるぶしも同様に

その他にも下の図をみながら痛いところを揉みほぐしてみましょう。

クリームなどを使って

押してみて、痛気持ちいいところをほぐすだけ。

※右足→左足の順で行う

※イタ気持ちいい程度の強さで行う

※入浴中やお風呂上がりに行うのがお勧め

アロマなどの香りを使うとさらに効果的です★

快眠効果をさらに高めるには?

・寝る前にスマホ、pcをなるべく見ない

・規則正しい食事

・軽めの運動

睡眠だけでなく、便秘など胃腸や内臓の不調にも効果的です。

自粛中の生活が変わったことによって、

合わせてリズムも変わっていると思います。

このリズムを「整える」か「乱れる」で

今後の健康に大きく影響がでるかもしれません。

私は毎日足裏マッサージをしているのですが

・むくみにくくなった

・胃腸の調子が良い

・体がポカポカしてくる

などの効果を感じています★

1日1分足裏セルフマッサージ、ぜひやってみて変化を教えてもらえたら嬉しいです◟̆◞̆

しばらくの間、外に出られる時間が減ります。

気持ちも身体も疲れやストレスを感じることがあるかもしれません。

急な痛みなどご連絡頂いたお客様には臨機応変対応させて頂きます。

サロンでお会いできなくても

身体の痛みに関することや、

こんな時どうしたら良いかなど…

気になることがあればメールを頂ければと思います。✉️izumy.salon@gmail.com

脳の活性化

今週から生活が変わり

生活習慣などを見直す良いきっかけかもしれませんが

身体と同じく、脳の活性化をするチャンスでもあります。

脳が活性化していると、すっきりと頭が冴えて回転が速くなり、ひらめきや斬新なアイディアも出ます。

その状態をキープできたら良いですよね。

脳を脳を活性化するには脳の仕組みを知ることが大切です。

🔹脳のしくみ

1.脳は「ゴール設定」で活性化する

何かをやり遂げた時、達成感や満足感を感じます。これが脳にとっての「快」であり

いわゆる「ご褒美」になり

この時脳内では「ドーパミン」という脳内物質が出ています。

ドーパミンは、快感や幸福感を生じさせたり、情報処理能力や集中力、記憶力などを高め、「やる気のもと」になります。

2.ひらめきは初めてのことや「リラックス」から

アイディアが浮かぶ、ひらめくとき

重要な役割を果たしているのが「アセチルコリン」という脳内物質です。

アセチルコリンは、学習や記憶、覚醒、睡眠などに大切な役割を持つ物質で、「シータ波」の発生にも関わっています。「ひらめき」はシータ波が出ているときに生まれやすいのです。

アセチルコリンは、「新しいものに出会った時」「初めての場所に行ったとき」「新しい刺激が多い環境で生活するとき」などに出やすいと言われています。

またお風呂に入ってリラックスしているとき、うとうとしているときなど、何も考えずぼんやりしている時も、アセチルコリンが出やすいのです。

3.脳が活性化しやすい時間帯は?

一日の中で、一番脳が活性化しやすい時間帯はいつでしょう?答えは「朝」です。

朝起きてからの2~3時間は、「脳のゴールデンタイム」と呼ばれ、脳が一番元気に動いてくれる時間帯。そして、時間が経つにつれだんだん疲れてきて、脳の処理能力は落ちていきます。

4.脳のごちそうは「好きな音楽」

音楽を聞くとドーパミンが分泌されます。

ドーパミンが分泌されると、前頭葉を活性化させ、前頭葉は脳の司令塔でもあるので脳全体の回路が活発になります。

5.運動は脳の活性化になる

運動を行うと「ドーパミン」「アセチルコリン」「セロトニン」などの脳内物質の分泌が促され、運動すること自体が脳の活性化に直結します。

さらに有酸素運動には、脳の記憶に関わる器官である「海馬」の神経細胞を増やす効果があります。

6.質の高い睡眠で脳を休める

脳を活性化するためには、ぐっすり眠ることが最も大切です。

質の良い睡眠のためには

・起床・就寝の時間を一定にする

・寝る直前の食事は控える

・カフェインなどを控える

・寝る前にパソコンやスマホを見ない

・部屋は真っ暗にして寝る

・朝起きたら太陽の光を浴びる

7.「雑念」を洗い流して脳を休める

脳は常に動いている臓器です。ぼーっとしている時でも、常に色々な雑念が常に頭に浮かんできますね。

実はこの雑念が、脳を疲れさせる原因です。

瞑想を行うと、この雑念で浪費されているエネルギーを抑えて脳を休めることができます。その結果、脳の疲れが取れて、脳が本来の機能を発揮し、活性化することができるのです。

簡単な瞑想法はこちらで

https://izumi-kanade.com/info/3221418

雑談ですが、脳の活性化にはモーツァルトを聴くと良いといいます。

モーツァルトの音楽には3500Hz以上の周波数がたくさんあり、透明感にあふれる純粋なゆらぎ効果がバランスよ含まれら

それらが脊髄から脳にかけての神経系を刺激し、 体がリラックスするそうです。

そして私自身が脳の活性化に良いと感じるのは「香り」です。

嗅覚と脳は密接につながっているので

アロマやお香などで嗅覚を刺激することで

リラックスしたり、やる気が出たりする効果も★

奏で使っているお香はよく「どこのですか?」と聞かれます。

奏の近所にお店がありますが、オンラインでも購入可能です◟̆◞̆ https://www.lisn.co.jp/sp/

脳の活性化、ちょっと意識して頭が冴えてくると、何かすごいことをひらめいたり…

変化が楽しめるかもしれません◟̆◞̆

しばらくの間、外に出られる時間が減ります。

気持ちも身体も疲れやストレスを感じることがあるかもしれません。

サロンでお会いできなくても

身体の痛みに関することや、

こんな時どうしたら良いかなど…

気になることがあればメールやLINE@でメールを頂ければと思います。izumy.salon@gmail.com

自分でも肩甲骨は剥がせる?!

身体の大事な働きをする

「肩甲骨」

肩甲骨のまわりには34もの筋肉が集まっています。

その筋肉は、姿勢の悪さや体の使い方のクセの影響を受けやすく、硬くなりやすく疲労しやすいのが特徴です。

体の不調がある人は肩甲骨まわりの「筋膜」が癒着して、縮んだりねじれたりし、そのねじれが、不調の原因になっているかもしれないのです。

筋膜とは、筋肉を覆っている膜のことをいいます。

全身の筋肉や内臓を包み込んで保持しているので、別名「第二の骨格」ともいわれ、

鶏肉の脂肪をはがすと下から膜が現れますが、あれが筋膜の一例です。

身体のいろいろな場所にいろいろな形状で存在し、筋肉を全身タイツように包み込んでいます。

筋膜は私たちの身体の動きがスムーズになるような働きをしています。

でも長い時間同じ姿勢をじっと取ったまま仕事をしたり、

日常の運動不足や加齢、猫背の姿勢、PCに長時間向かう姿勢や、足を組むといった生活習慣のクセによって、この筋膜がくっついたり、縮れたり、ねじれたりすることがあります。

同じ姿勢を取ることで筋膜についたシワが「コリ」の原因であるという説もあります。

🔹肩甲骨の硬さチェック

・あお向けになったときに、腰の下のすき間が大きい

・あお向けになったときに、腕をまっすぐ伸ばせない

・目をとじて手のひらを合わせると正面で両手がそろわない

・ひじから先を合わせたままで、ひじがあごより上に持ち上がらない

🔹肩甲骨の筋膜を緩める「肩甲骨はがし」

サロンでは横向きの体勢で肩甲骨を引き剥がしますが、

自分でできないの?と聞かれることが多いのです。

実は肩甲骨はがしとまではいきませんが

意外な方法でセルフケアができます。

☘️セルフ肩甲骨はがし☘️

1.あお向けに寝て、両ひざを両手で抱える

※頭は上げないで床につけたままにしましょう

2.体全体でゆっくり右側に転がる

3.体全体でゆっくり左側に転がる

🔹肩甲骨が緩むとたくさんの良い効果が

冷えやむくみを解消

筋力が増えれば発熱量も増え、冷えが根本から改善されます。

肩こりや腰痛、背中の痛みなどが改善

筋肉の過緊張から起きるこり、痛みをゆっくりと開放。とりわけ肩こりには効果が報告されています。

呼吸が深くなる

肩甲骨はがしはゆっくりゆっくり、全身をリラックスさせて行います。深いじっくりとした呼吸が全身状態を改善。

姿勢が改善

1日1回全身を思い切り伸ばせば猫背の改善にも。

便秘が解消する

固定された姿勢で作業をするオフィス仕事中心の人は、ストレッチを取り入れると腸の動きも改善されます。

体のゆがみが取れ、やわらかくなる

自分の身体バランスと向かい合い、調整しながら行うストレッチですから、全身のくせが取れてのびやかに変身。

気持ちが安定する

自分の身体を向き合う時間を作り、ストレッチを続けることで、心身のバランスが調整されていきます。

肩こりに悩む方はもちろん、その他の不調に悩む方も、肩甲骨をはがすことで、症状が緩和されるかもしれません。

この機会にぜひ肩甲骨を緩めてみてくださいね。

しばらくの間、外に出られる時間が減ります。

気持ちも身体も疲れやストレスを感じることがあるかもしれません。

身体の痛みに関することや、

こんな時どうしたら良いかなど…

気になることがあればメールやLINE@でメールを頂ければと思います。izumy.salon@gmail.com

マッサージ整体&アクセスバーズ東京

表参道・奏・kanade

今だからこそ習慣を変てみる

日常はガラリと変わり、

だけどこんな時期だからこそ

いつもよりも健康に気を配る機会が増え

体や心を変えるチャンスと捉えることもできます。

約1ヶ月、お家で過ごすことが長くなります。

この期間の過ごし方がとっても重要になる気がしています。

思い切って今までできなかったことをやってみたり、考え方を変えるチャンスなのかもしれません。

☘️身体編

・軽い運動で心身をリフレッシュ

もちろん人が少ない場所でですが、

10分でも外に出て体を動かすと、体も心もすっきりします。

動かすと言っても軽いランニングや散歩でも、「いつもと違う体験は脳へのいい刺激になる」のです。

・食生活を変える

動かない状態が長ければ、必然的に消費カロリーも減ってしまいます。

嫌な言葉ですが「コロナ太り」なんてワードも出回っているくらいです。

これを機に食生活を完全に見直すのも良いかもしれません。

・甘いもの、お酒を控える

・たんぱく質中心の生活にする

・遅い時間に食べないetc

無理のない、できる範囲で変えてみるチャンスかもしれません。

・睡眠時間を変える

今まで睡眠時間が短かった方は、早寝早起きの習慣をつけることで、身体や心に良い影響が出るかもしれません。

☘️心編

・自分と向き合う時間をつくる

2月あたりから瞑想を始める人が増えているといいます。瞑想を習慣にすることで、

自分と向き合い、感情を整えたり、何か気づきが起きたりといいます。

短い時間からチャレンジしてみるのも良いかもしれません。

・情報デトックス

確かに情報は気になりますが、SNSやニュースなどで不安を煽られがちです。

心がザワザワしたり、マイナスに気持ちになるので、思い切ってあまりスマホを見ないようしたり、テレビを見る時間を減らし、

本を読む時間などに変えてみては…

私も今までにない状況に戸惑いながらも

色々な意味で「リセット」の時だと思っています。

自分にとって本当に大切なものを見極める時期でもあるかもしれません。

これはきっと良いことに変わると信じ

逆に言うと今の過ごし方、考え方が

少し先の未来を変えるのかもしれないと

思います。

いつもありがとうございます。

💪今日の簡単セルフケア

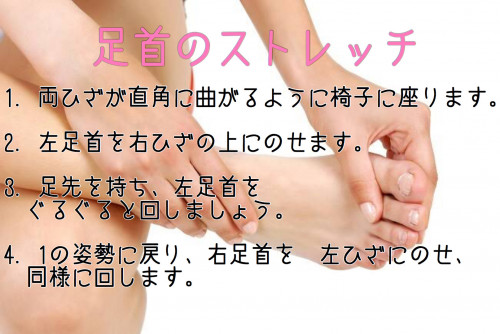

硬くなりやすい足首の可動を広げるためには、足首をぐるぐると回すストレッチが効果的。

ひざの上に足首がきちんとのるようにして行いましょう。

しばらくの間、外に出られる時間が減ります。

気持ちも身体も疲れやストレスを感じることがあるかもしれません。

身体の痛みに関することや、

こんな時どうしたら良いかなど…

気になることがあればメールやLINE@でメールを頂ければと思います。izumy.salon@gmail.com