♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

自分のキャパシティを知ること

キャパオーバー

スマホのデータ容量がいっぱいになると、削除するよう知らせがくるように

人の体、心、脳にもキャパシティというものがあると言います。

キャパ(キャパシティ)とは受け入れることができる容量のこと。

頑張れる体力だったり、仕事や人間関係、ストレス…様々なことを受け入れることができる容量は

人によって違います。

要領が良い人は字は違えど

容量が多いのかもしれません。

そして自分のキャパを把握していないと

キャパオーバーになってしまいます。

① 心のキャパ

② 体力のキャパ

③ 脳(頭)キャパ

④ 時間のキャパ

自分のキャパをある程度把握して

1番弱いものに合わせることが大切です。

時間 あるからといって、やろうしても

他のどれかが悲鳴をあげていたら、全部に悪影響を与えてしまうこともあります。

時間の残りキャパはわかりやすいけれど

ほかのキャパは見えづらいものです。

だからこそ自分の内側からの本当の声に気づいて

敢えて「休ませる」ことも大切だなと最近実感しています。

キャパは広げることも可能だといいますが

まずは「空ける」こと

何(大切なものやひと)のために

どれに時間を費やすか…

それを見直すことで、いっぱいだった容量に

空きスペースができて

必要なものだけが残り、

今、必要なものや情報、人も入ってくる余地ができる

そんな風に思います。

こんな話を聞いたことがあります。

人は一度に関われる人数のキャパもある程度決まっていて、それは多いから良いというわけではなく、

人間関係において、心地よくいられる範囲。

だから時に縁が自然に途切れてしまったり

突然会えなくなったり、話が合わなくなったり…

そういうことがあっても

空いたスペースに、新しい、必要なご縁が

入ってくるのだと。

確かに…と思います。

忙しい毎日を送っていると色んな意味でキャパオーバーになってくることってあります。

まずは疲れた体(体力)や頭を回復させて

空きスペースを作ってあげることで

必要な何かが入ってくるかもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

コンデショニング

冬季オリンピック真っ只中ですが

スポーツの世界でよく使われる「コンディション(Condition)」という言葉。

そして心身の状態を整えるケアのことを「コンディショニング」と言ったりします。

今、そしてこれから先、より、

セルフコンデショニングは大切になってくると感じます。

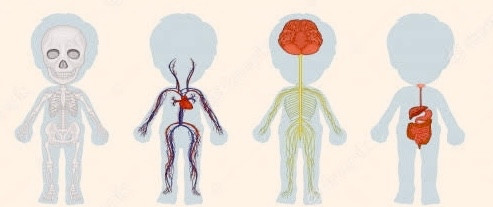

アスリートでなくてもコンデションを常に整えること、具体的に心身の状態を整える”ためには

特に筋肉・骨・内臓・脳へのケアが重要です。

例えば運動不足や同じ姿勢が長時間続いたりと

動かさないと筋肉は萎縮していきます。

すると動きの範囲が本来動かせるはずの範囲より狭くなってしまい、結果的に別の部位に負担がかかったり、血流が滞り、痛みや不快感が生じることに…

そして、筋肉ばかり意識しがちですが

骨の歪みの改善も大切なことです。

脚の組み方、机と椅子の位置、鞄を持つ手など、

無意識の癖で知らず知らずのうちに起こるのが骨の歪み。

そして内臓は24時間、休むことなく働き続けてくれていますが、案外、不調には気付きにくいものです。

しっかり内臓が機能することは思っている以上に

重要なことです。

最後に脳。

脳も歪むと言われ、

脳の歪みとは

左脳と右脳のアンバランスからくるそうです。

特に日本人は「左脳」「前半分の脳」が発達し「右脳」「後ろ半分の脳」が劣化してる人が多く

左脳は主に言語的な能力、論理的な思考を行う場所です。

右脳は映像処理が主な役割ですが、感性・感覚なども司る脳で、バランスが崩れると

いわゆるKY(空気が読めない)、マニュアル偏重になるんだとか…汗

歪みの原因は単純、ズバリ右脳を使わなすぎること。

人間の脳は非常に合理的で使わない部分はどんどん縮小していきますが、便利な時代になりすぎた故に

使わない部分がどんどん増えているのです。

コンディショングが大事といって

最終的に何が言いたいかと言うと

規則正しい生活は大前提ですが

「動く、動かす」ということが大事ということ

ストレッチ、ヨガ、筋トレ…などの動作的な動きはもちろんですが

「できることしかしない」「苦手なことを避ける」

ことは脳を萎縮させ、逆に「挑戦」「チャレンジ」が1番の脳の活性化になるそうです。

そして体のコンデショニングよりも

心のコンデショニングって難しい気がします。

でも、体が整うことで、心が整う

どちらも繋がっているので

これは本当だと思っています。

ほんの小さなことでも

常に新しいこと、何かに挑戦すること…

私も今年はそんな年にしたいと思う最近です。

体のコンデショニング、改めて考えてみることも

大切かもしれません。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

体の中の【電気】が不調の原因に…?

「体の中に電気が溜まる」

と聞いてもピンと来ないかもしれませんが

いつも体調が悪い、体がだるい、無気力気味…

そういった場合、体内に静電気がたまっているかもしれません。

「体内静電気」というものがあり

冬に摩擦でバチっと感じるのは「”体表” 静電気」

「体内静電気」は全くの別物です。

私たちは生きているだけで、常に体内で静電気を発生させていて、

血管内では、血流が血管壁をこすったり、血液成分である赤血球と白血球がぶつかり合ったり、

気管内では呼吸をする際や消化管内では、食べ物が通るときなど

要は、ものが触れ合うと静電気が発生するわけです。

その静電気が体内にたまると、赤血球が電気的に引き合うようになり、くっつきあって大きくなり

、その結果、血液はドロドロになり、流れが悪くなります。

そして高血圧、自己免疫疾患、アトピーなどの原因となったり

特に脳は、脂質も多いため、静電気の貯蔵庫となり、放電が起きやすく、

脳の神経細胞がダメージを受けると、認知症やアルツハイマー、うつ病などの神経性疾患につながることも…

そもそも体内静電気以外にも

体には生体電流という微弱な電気が流れています。

生きて行くために重要な役割を担っていて

全身の血液やリンパの流れ、脳や心臓の動きも生体電流によって機能するようになっています。

細胞にはプラスイオンとマイナスイオンがあり、身体の内側と外側のバランスが保たれています。

物事を考える時に脳の中でシナプスをつないだり離したりするのも、プラスとマイナスの電気のはたらきで行っています。

プラスとマイナスのバランスが正常な状態だと各臓器に血液が行きわたる状態になり、生体電流のバランスが保たれますが

このバランスが崩れると、生体電流も乱れてしまい、自律神経も乱れます。

ちなみにスマホの画面も体内の生体電流を感知して動いているそうです。

逆にいうと、スマホは電磁波の発生源と脳との距離が近く、体内静電気が発生し蓄積する量も多くなります。

ではこのよろしくない電気を体内から抜く方法とは…?

方法は超簡単なのに意外と難しい?

「裸足で地面に立つ」だけです。

いわゆる「アーシング」というものです。

地面とは屋外ではなく、外で、かつコンクリート上ではなく、土や芝生の上です。

砂浜とかは最強ですが

都会にいると、なかなかできなかったりするので

手で木、土、水に触れるだけでも効果はあるそうです。

そして、もっとも簡単にできる方法として

湯船につかることで、アーシングできるそうです。

昔から"水に流す"という言葉があるように、お風呂は温まるという恩恵だけでない効用があります。

電磁波を含めていろんな悪いものを、毛穴からも、水に流せるというわけです。

塩風呂やお酒を入れるとなお効果的だといいますが

私は個人的にスーパー銭湯にある炭酸泉、

そして電気風呂が最強だと思っています笑

調べてみると最近は泥でできたアーシング用の入浴剤があったり、「エプソムソルト」というのが流行っているようです。

大昔、人は自然の中で裸足で生活していたわけで、

やはり解決方法の多くは「自然」にあるのです。

こんな時期こそ、家の中にこもるだけでなく

広ーい公園などで

のんびり過ごすのも良いかもしれません。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

冬に気分がどんより、甘いもの・炭水化物が食べたくなるのは…

ウィンターブルー

なにやらキレイな色のような印象をうけますが

「冬季うつ」別名【季節性感情障害】と

いわれるものです。

冬の時期に

「なんだか気分がどんよりする」「何もやる気にならない…」などブルーな気分になるという方も

多いかもしれません。

他には

- 気分が落ち込む(特に午前中)

- イライラしたり不安な気持ちになる

- 集中力が落ちる

- 人と会いたくなくなる

- 体を動かすのがおっくう

- 何をやっても楽しめない

- 体がだるく疲れやすい

また、「炭水化物や甘い物が食べたくなり過食になる」、「いくら寝ても眠い」というのが「ウインターブルー」の特徴でもあります。

ウィンターブルーの原因は

「日照時間の減少」です。

太陽の光を浴びると

心地よさや幸福を感じるなど、精神を安定させる「幸せホルモン」とも言われる「セロトニン」が分泌されますが

日照時間が短くなると、「セロトニン」の分泌量が減り、結果としてメンタル面での不調が出やすくなってしまうのです。

冬に甘いものや炭水化物が食べたくなるのは

簡単にいうと、足りないセロトニンを補うためです。

食べること、特に甘いものや糖質が一番手っ取り早くセロトニンを分泌させると脳は無意識に知っているのです。

ただ、ここで一番欲するお菓子やいわゆるジャンクフードをたくさん食べてしまうと

そこで体内のビタミン、ミネラルをたくさん使ってしまうので、不足状態になり

より体やメンタルに不調が出る

といった悪循環に…

まずは寒くてもできるだけ外に出て

太陽を浴びましょう。

そして

セロトニンを作るためには、元となる成分「トリプトファン」というアミノ酸を摂るのが効果的で

トリプトファンは、肉類や魚、大豆などのタンパク質に多く含まれます。

また、もう一つ積極的に摂りたい栄養素が「ビタミンD」

落ち込んだ気分を改善させる作用もあるとされます。

次にセロトニン分泌に効果的なのが【リズム運動】

ダンスなどではなく

「歩行」「呼吸」「咀嚼」といった日常生活レベルの運動で

具体的にはウォーキングやジョギング、自転車こぎなど、無理なく継続できる軽めのエクササイズが良いとされますり

呼吸に関しては、普段無意識にしている「生きるための呼吸」ではなく

しっかりと吐く呼吸をすることが大切です。

ヨガや太極拳、歌うこと、楽器を吹くのも呼吸のリズム運動になります。

また幸せホルモンの分泌には

「触れる、触れられる」ことが効果的だとされ

動物や赤ちゃんをなでなでしたりするのが良いですが

できない場合は

・やわらかいものに触れる(クッションを抱きしめたり、肌触りの良い下着を身につけるなど)

・気の合う人と会話をする

・マッサージ

・アロマの香りをかぐ

・音楽や映画で感動する

・瞑想をする

・人に親切にする

など。

最後の人に親切にするというのは、「ヘルパーズ・ハイ」(親切にしたことで脳内ドーパミンが分泌され、幸福感をもたらすこと)という作用により

オキシトシンが分泌されるという研究結果もあります。

この数年、オンラインばかりで

オフラインでの触れ合いが減少し

人と人が直接触れる機会が少なくなったため、

脳内の幸せホルモン不足に陥っている人も多くなっているんだとか。

冬の寒さに相まって

何かと落ち着かない時こそ

心に温かさや幸せを感じる工夫をして

過ごしたいものですね。

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

春はリラックス♪リラックスも訓練

本日は立春。

まだ春、ルンルン♪という感じはしませんが

体も心も、内側では季節に合わせて変化していきます。

この時期のキーワードは「リラックス♪」

様々な変化の中で「うまくリラックスできていない」と感じることはありませんか?

「リラックス」することが苦手で

頑張るスイッチが常に「オン」になっている人は多いといわれます。

この常にリラックスできていない状態を

「過緊張」と言い

正確には「交感神経が過剰に緊張した状態」です。

過緊張になると常に何かを考えてしまったり、眠りが浅かったり、疲れが抜けない…

などリラックスしたくても、できなくなってしまいます。

リラックスした時の体はどうなっている?

本来リラックス状態になると、脳内の副交感神経系が活発になり、心拍数が減少し、血圧が下降し、血液の流れは良くなり、内臓の働きが活発になります。

体感できるリラックス状態としては、筋肉が緩み、呼吸が深くゆっくりとしてくるなどです。

精神的には、くつろいだ、ゆったりとした気分。

仕事やスポーツでもこのゆったり気持ちで“乱されないこと”でパフォーマンスを発揮できるといわれます。

外部からの刺激などで乱されていないかに気づいたり、乱れたら、すぐに“整える”

これが大切なのだと思います。

スポーツの世界ではよく「心・技・体」と言いますが、何事も「心」と「技」と「体」、3つすべてを整えることのベースはリラックスなのかもしれません。

ではリラックスできない人がリラックスするためには?

身体がリラックスの状態を忘れてしまっているので、リラックスの状態つくるには

運動などと同じで、"訓練"が必要なのです。

自分が完全に「リラックスしている状態」が

どのような状態かを認識し、体に叩き込みます。

いや、これはスパルタなので、

体に覚えさせてあげましょう笑

その訓練は心をリラックスさせる方法ではなく

まず「身体をゆるませる」ことにあります。

身体をほぐせば、精神もほぐれる

「ゆるんでいる」とは、体のいらない力が抜けている状態です。

体がゆるんでいると、呼吸が深くなり、心が穏やかになります。

シンプルに

身体をほぐせば心も自然にほぐれます。

身体をほぐし、緩めるために

① 身体の重心を下げる

リラックスできてない時身体の重心が高いままである可能性が高いのです。

逆に落ち着くと人間の重心は下がります。

心が落ち着いているとき、無意識に意識は下腹の方にあります。それに対して意識が頭にくると、重心が高くなります。

意識を下へというその「下」とは、具体的にはおへそから5cmぐらい下にある臍下丹田というところです。

不思議ですが、ただ丹田に意識を持っていくだけで気持ちが落ち着けることができます。

②重さを感じる

椅子などに座りリラックスした体勢で、目をつぶりゆっくり呼吸します。

そしてまずは利き腕などの重さを感じます。

重さを感じるためには力を抜く必要があります。

その感覚を味わうことで体のリラックスを促します。

右手、左手、右足、左足といった順番で行うと効果的です。

③深呼吸する

「深い呼吸」とは、胸ではなくお腹にお空気を入れるイメージで呼吸することです。

実際にはお腹に入れているわけではなく、横隔膜を下げて肺に空気を入れるのですが、「お空気を入れる」とイメージしたほうが深い呼吸ができます。

緊張状態の時、

気持ちがフワフワして地に足が着かないような時は

物理的に重心を下げることで、

気持ちも落ち着いてきます。

「身体を緩ませる」自分でのケアと

それでも難しい時には外側(人)からケアしてもらったり、

アロマなどの香りや、音楽を利用するのも効果的です。

リラックスができない方、力が抜けない方は

意識的に"力を抜く"ことをしながら

まずは体を緩ませてあげてくださいね。

ご予約はこちらから🔽💁♀️