♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

体のみち【経絡】とは

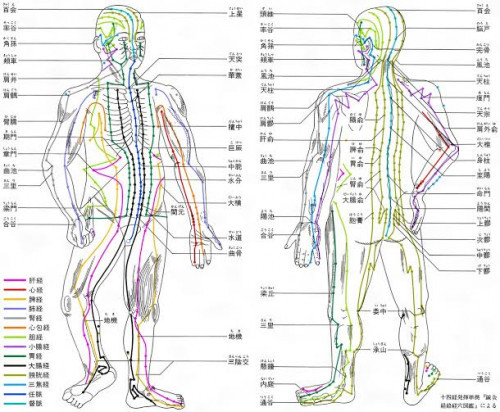

東洋医学で使われる【経絡】けいらく

というものは

目には見えないので、あまり身近に感じることができませんが、

気や血液の流れる「みち」を経絡と呼んでいいて、つまり全身を巡っている気などが流れているルートのことです。

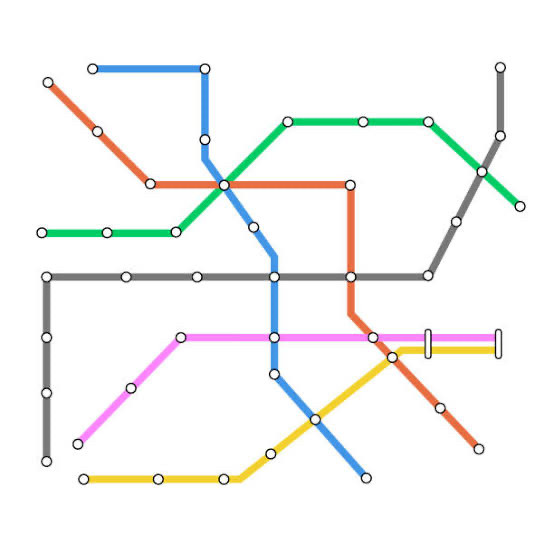

例えるならば「経絡は線路」「経穴(ツボ)が駅」

です。

経絡やツボは内臓と関係が深くあります。

いくつかの種類があり、

特に大切なのは、12本の経絡です。

それぞれの経絡は

・体幹から手に向かうものが3本、

・手から顔面に向かうものが3本

・顔面から足に向かうものが3本

・足から体幹に向かうものが3本

これらは、主に体表に現れるところですが、実際は体の内部も走っています。

手、足だけでなく、内臓、頭、骨、神経など全身すべてを通っています。

また、これらの経絡は一本につながっていて、

肺経は大腸経につながり、肺から始まって、

肝経までで体をまんべんなく一周して、また肺経に戻ってきます。

イメージとしては

内臓から経絡が出ていて、

内臓が親で、経絡は子どものような関係。

膵臓や脳、生殖器、内分泌器官など、

ほぼ全ての内臓がどれかの経絡と関係をもっています。

その中には、エネルギー(気)が流れています。

気とは

体を正しく動かすエネルギー「正気」と、

体に良くない影響を与える「邪気」があります。

邪気は体の中でも作られるしうえ、体の外からも入ってきますが、

いわば体から出た老廃物や毒素です。

東洋医学では、経絡には

気、血、水が流れるとされています。

経絡の主な働きは、

エネルギー(気)を運ぶ道=レールです。

食べ物かの正気を全身に配る時、

体で必要になったところへ正気が移動していくときなどに、経絡を使って配られます。

その経絡は内臓に繋がっていますので、経絡を通して内臓を調整していくことができます。

寒い時期は「邪気」も入りやすくなり、不調が出やすくなるのです。

不調の原因には「内因」と「外因」あり、外因は寒さや暑さなど外邪が関係しているもの。

内因は心配事や、悲しみ、怒りなどをためておく事によるもの

とされます。

話を戻すと

肩が痛い、首や腰、腕が痛い原因は

痛む部位そのものにあるだけではなく、

何かしら「経絡」に沿ったどこかに原因があるのです。

なので、経絡に沿って=道を辿って順々に施術する必要があるのです。

この経絡をある程度、知っておくと

セルフケアでも役に立ちます。

頭痛があるとき、胃腸が疲れている時など、

どこを圧せば良いかわかるからです。

基本的には

①外側(足)から内側(内臓)へ

②痛気持ちいい圧で

足裏からふくらはぎを

マッサージするだけでも足の疲れだけでなく、肩こりまで軽減されることも…

体は全体がバランスを取りながら

今の状態を保っています。

腰が悪いと腰に注意が行ってしまいますが

全体は繋がっています。

なので部分的な痛みがあっても

全身をほぐすことが大切なのです。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

「やる気スイッチ」は本当にあるのか?

お正月が終わり日常に…

やる気が出ない、正月ボケ気味…

「やる気スイッチ」みたいなCMがありましたが、やる気スイッチって本当にあるのでしょうか?

という話です。

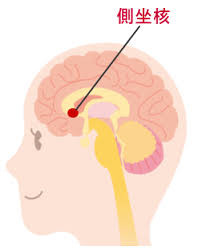

脳科学的にやる気を司ると言われているのは

脳の「側坐核」という部分です。

側坐核とは脳の真ん中に左右1つずつある2㎜程度の小さな場所です。

この側坐核に刺激を与えるとどんどんやる気が出てきます。

これを作業興奮といい、この時に側坐核から「やる気ホルモン」のドーパミンが出ているのです。

どうやったら側坐核からドーパミンが出るのか?

ですが

残念ながらやる気スイッチの側坐核は「勉強を頑張るぞ!」「部屋を掃除するぞ!」と思っていて動き出してはくれません。

側坐核は「実際に行動する」ことで活発に動き出し、一度働き出すとどんどんやる気が出てくるんだとか。

だから、それができないんたってば!

と思いますね笑

もうひとつ

実は、即坐核は「報酬」と深く関わっている

と言われます。

いわゆる"ご褒美"です。

そして、「達成感」を感じることでも、即坐核はそれを「報酬」と捉える傾向があり

つまり「達成感」を積み重ねることで脳の側坐核はアップすると考えられるのです。

これが終わったら〇〇を食べようとか

これを頑張ったら〇〇を買おう

とか…鼻先に人参作戦です

動く、行動する、ご褒美を与える

わたしも去年は、フットワークが重めで

あまり出かけたり、人に会ったりということが

少なく

今年は「行動」ということで

さっそく年始から去年行きたかった場所へ行きました。

そしたら、やはりちょっと良いことが!!

「やる気が出ない⇒行動しない⇒退屈⇒やる気が出ない」という悪循環を断ち切るために、

行動を起こすところから始めることで

変化の無い日常であっても自発的に何かを始めてみれば、それが意外なところからやる気の向上につながるかもしれません。

まずは体の疲れをとってやる気アップ⤴️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

【呼吸が浅い】ことによる弊害は…

年末年始、ゆっくり寝られるはずなのに

夜中に目が覚めてしまう、息が苦しい感じがする

そんなご相談が多かったです。

昨今のマスク生活と、リモートワークにより

ねこ背姿勢などから、呼吸が浅くなっている人が急増しているといいます。

マスクをしていると吸い込む酸素の量が下がって息苦しくなるので、これをカバーしようと呼吸回数が増え、呼吸が浅くなります。

ねこ背だと気道が狭くなっておなかが圧迫され、横隔膜が動きづらくなるので呼吸が浅くなるのです。

呼吸が浅くなると心身には多くのデメリットが…

●だるさや疲れがとれにくい

ミトコンドリアに酸素が届かず、エネルギー産生が低下し、だるさや疲れが発生します

●肩コリや腰痛が生じやすい

筋肉細胞で酸欠が起きると、肩コリや腰痛などが起きやすくなります

●免疫力が下がる

交感神経優位で血流が悪くなり、免疫細胞が全身に届かず免疫力が低下します

●集中力が低下する

脳の細胞で酸欠が起きると、集中力が低下したり、頭の回転が鈍く…

また最大の問題は自律神経に影響することです。

呼吸が浅いとの体を緊張・興奮モードにする交感神経が優位になります。すると血流が悪くなるため、肩コリや頭痛、冷えなどが起きたり、免疫細胞が体の隅々に届かず免疫力の低下も招くことに。

そして

人の脳の中にある扁桃体という場所は、感情の動き(情動)と呼吸の両方を司っています。

そのため緊張や不安、ストレスを感じると速く浅い呼吸になり、反対にリラックスするとゆっくり深い呼吸になります。

この情動と呼吸が連動することを『情動呼吸』と呼び、この情動呼吸は、不安やストレスの悪循環を引き起こすことがあります。

不安や緊張を感じて呼吸筋がこわばると、呼吸の効率が下がります。すると呼吸が浅く早くなり、さらにそれが、不安や緊張を増幅するという悪循環に陥るのです。

いわゆる正しい呼吸と浅い呼吸の大きな違いは、吸い込む空気の量です。

正しい呼吸の吸い込む空気の量は約500mLですが、浅い呼吸だと約250mL。

しかも、吸った空気の一部は気道にとどまってしまうため、肺に取り込まれる空気の量は、浅い呼吸だと正常な呼吸の1/3以下になってしまうそうです。

お医者さんなどがオススメしてるのが

簡単な「4・4・8呼吸法」

継続することで、横隔膜が適度に刺激されて柔軟性が戻り、自然と正しい呼吸が身に付くそうです。

<4・4・8呼吸法>

・腹式呼吸を2~3回繰り返す

・お腹の上に手を置き4秒かけて鼻から息を吸う

・4秒間息を止める

・8秒かけて鼻から細く長く息を吐く

≪ポイント≫

ポイントは、腹式呼吸。鼻から息を吸う時にお腹が膨らむようにしっかり吸い込みましょう。息を止める事で空気が肺に留まり、細胞に酸素や栄養が行き渡りやすくなります。寝る前や仕事中など、気づいた時に行ってください。

さらに

鉄分が多い食材を摂取すると酸素が体内に運ばれやすくなるとの事。呼吸法と合わせる事で、質の高い呼吸につながるそうです。

昨日のお客様は

呼吸を深くすることを今年のテーマにする

と仰っていましたが

呼吸が深くなるとメリットしかありません。

・疲れにくくなる

・痩せやすくなる

・メンタルが安定する

・パフォーマンスがアップする

・免疫力が高まる

...そんなわけで

深い呼吸を目指しましょう。

呼吸の浅さは呼吸に関係する筋肉を緩めることも大切です。

奏ではそれらの筋肉をしっかり緩めています。

呼吸の浅さ…

ご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから🔽💁♀️

肩こりの原因は【手首】かもしれない…?

触らない日はないスマホやパソコン…

その日常になった指や腕の動作が

現代人の肩こりを悪化させていると言います。

気づかぬ盲点として、肩こりや手先の冷え、しびれが

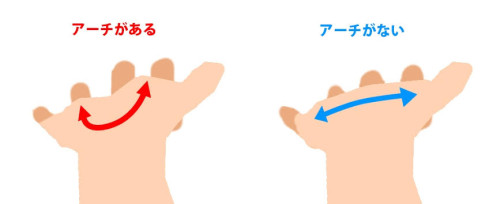

「手首のアーチ」が崩れているために引き起こされていることがあるそうです。

特に朝起きた時手首が強張ったり

手のひらに痛みやハリ感を感じている人は

アーチが崩れている可能性大です。

よく聞くのは「足のアーチ」ですが、「手首のアーチ」はあまり注目されていません。

手首のアーチは、手首にある「手根骨」という骨が、丸みを帯びたアーチ状に並んで形成されています。

本来手首は内向きのアーチ状にカーブしているのですが、そのアーチが崩れると、手首を通る血管や筋肉が圧迫され、血流障害や冷えが起こるります。

また、手首から肩や首、背中へと連なる筋膜が、手首のアーチ崩れを起点にたるんだりよじれたりすると、肩こりや二の腕、顔のたるみまでの原因に…

そのポイントになるのが

筋膜

手首の筋膜は肩から首を通って顔までつながっているために、手首のアーチがつぶれてその部分の筋膜がヨレると肩の血流やリンパや神経の流れが悪くなり、肩に老廃物がたまり、それが肩こりを引き起こします。

🍀手首のアーチを回復する「手つぼみ」

まず両手を前に伸ばしてから、親指と小指の腹どうしをくっつけて、くっつけた場所に残りの3本の指を添えます。これで、手首にアーチが作られた状態ができます。

この状態のまま、手首から先の部分をゆっくりと上下に動かして、手首のアーチを維持する力を取り戻します。

アーチ。

足も手も腰も首も…湾曲には衝撃から守ったり

体をしっかり動かすための意味があります。

奏では手首や手のひらも施術しています★

オイルを使ったハンドマッサージもオススメです

♪

正月休みのリセット、お待ちしています◟̆◞̆

ご予約はこちらから🔽💁♀️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

正月病にならないために…

昨日の電車の中でのお隣の人たちの会話…

「明後日から働ける気がしない」

「正月休みって秒で終わるよね」

皆さんの心の声でしょうか笑

サザエさん症候群の最強版みたく

あぁ、みんなこんな気持ちになるんだなぁと

思いましたが

ある研究によると

年末年始休み明けに感じやすいだるさ、体の重さなどの症状を「正月病」と定義していて、約7割の人が経験しているということです。

正月病の原因は、短期間で生活リズムが極端に乱れてしまうことで

特に年末年始は食事内容が変わったり、夜更かしや朝寝坊をしたり、カラダを動かさずに過ごすことも多いと思います。

またずっと家の中にいると日光に当たる時間が減り、睡眠のリズムや心の安定に必要なセロトニンの分泌も減少してしまいます。

そして体自体がバテてしまい自律神経が乱れることで心にも影響し

多くの人が「正月明けのだるさ」を感じるわけです。

なので今日あたりまでは食っちゃ寝、ダラダラしても明日あたりから

元の生活リズムに戻すことをオススメします。

・なるべくいつもと同じ時間に起きて、寝る

・いつもと同じ通りの食事にする

・太陽を浴びる

できたら仕事始めの朝は、熱めのシャワーを浴びるのがおすすめ。交感神経が優位になって、“やる気モード”に入りやすくなります。

わたしも以前はよく大晦日や正月に体調を崩してたので、正月病になることが怖くて

敢えてなるべくいつも通り過ごすようにしています笑

そんなわけで今日から(2.3.4は時短ですが)

予約可能です。

気まぐれですみません汗

ゴロゴロして体が重い

食べ過ぎで胃腸が疲れている

年末からの疲れを持ち越してしまった

年始のやる気が出ない…

という方はまずは血流アップして

年始の体を整えましょう◟̆◞̆

今月もよろしくお願い致します。

ご予約はこちらから💁♀️