♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

頭ではなく、お腹で考える?

私達は普段、頭を使って考えていることがほとんどです。

効率を考えながら作業していたり、

いつも頭の中が忙しく、稼働している状態です。

感じるよりも考える癖がついていて脳を忙しく働かせすぎて、感じる心を無視してしまっています。

理性的、合理的、効率的なことが優先されると

心の声は抑えられ

心と体のバランスは崩れ

・やる気が出ない

・悲観的

・グルグル思考

といったことが起きてきます。

頭でなく

「お腹で考える」

とは言葉で表現するのは難しいですが

「あ、多分こうなる」

「こうなりそう」

という瞬間の予感を感じていくような

いわゆる直感ですが、だいたい当たります。

現代人は頭を使って決めたり考えると言われますが

ハラをくくる、ハラを決める、腹黒い、

などという言葉があるように

昔の人は知っていたのでしょう

お腹で考えることを…

「どう思う?」「本当はどうしたい?」

自分のお腹に聞いてみると

何か違う答えが見つかったりするのかもしれません。

意外と知られていない【紫外線疲労】

暑い日が続き、疲労が溜まりがちな月末

実は夏の疲労要因のひとつに紫外線があります。

紫外線が眼に悪影響を及ぼすことは徐々に広まりつつあるものの、疲労にまで影響することはあまり知られてないかもしへません。

紫外線を眼から吸収すると、脳から疲労物質(活性酸素)が大量に分泌され、神経細胞が酸化ストレスを受けることで脳疲労を起こします。

本来は日常感じるすべての疲労は脳からくるといわれており、脳がストレスを受けることで身体に疲労を感じるのです。

また紫外線が目に入ったことを察知した脳は、紫外線の影響を受けないようにメラニン色素を生成し皮膚が黒く変化します。

これが日焼けのメカニズムですが

日光によって体はダメージを受け、回復のためのエネルギーが必要になってしまうため、

より疲れやすくなるというわけです。

予防には帽子、サングラス、日傘、日焼け止めクリームなどで強い紫外線を避ける外側からのケアと

食事(栄養)など内側からのケアも必要です。

一番とりたい栄養素は

ビタミンB

ビタミンB群は疲労回復の他に代謝を促す役割があります。

豚肉、牛、鶏のレバーやウナギ、カツオ、マグロ等もビタミンB群が多く含まれています。

そして

亜鉛とマグネシウム

亜鉛は身体の中に溜まった活性酸素を除去する働きのほか新陳代謝を助け、血流を良くする働きもあるのです。それにより老廃物が流れやすい状態になり、疲労の回復に繋がります。亜鉛を多く含む食品として一番良いのは牡蠣ですが、牡蠣は季節物ですし、手に入りにくい季節もあります。

牡蠣の他に亜鉛を多く含む食品としてはウナギや焼き海苔、大豆製品、シジミ等が挙げられます。

マグネシウムは人の細胞や骨といった様々な部位に存在しているミネラルです。日焼けして発汗すると、汗と一緒に身体の中の水分やマグネシウムが流れてしまいます。そうすると血液の循環が上手く出来なくなり疲労します。

マグネシウムは種実類に多く含まれ、ゴマやアーモンド、ピーナッツ等のナッツ類、大豆製品やシジミなど

だからといって太陽を浴びなすぎるのも

セロトニンやビタミンDが作られず体に悪影響を与えるため

紫外線とも上手に付き合っていきたいですね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

ジャンプするために大きくしゃがむ

自然に四季があるように

人の人生にも四季があり、

大きなスパンで見て人生全体でも

1年の中でも言えることかもしれません。

ガンガン前に進める時もあれば(夏)

じっと静かに栄養を蓄える時期もあります(冬)

パワーを蓄える時期には

悩んだり、苦しんだり、落ち込んだり…

でも

それがあるから、大きく飛躍できる

よく大きくジャンプするためには

大きくしゃがむ必要があると言われます。

悩んで、落ち込んで、辛くても

これから前に進む準備期間。

諦めそうになったときほど

限界を乗り越えることができたり

上手くいかないから

上手くいく方法を見つけることができたり

準備期間には

必要な気づきや学びがあり

必ず四季は巡ります。

日本の春夏秋冬、

自分なりの四季を味わいながら

栄養を蓄える時期も必要です。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

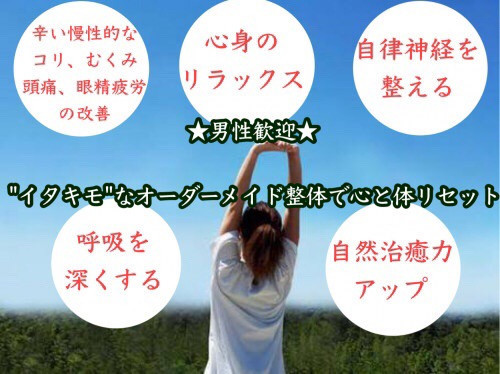

【脊柱起立筋】という筋肉

大事な役割をしている背中の筋肉。

あまり聞き慣れない

「脊柱起立筋[せきちゅうきりつきん]」と言われ

いわゆる「背筋」と呼ばれる筋肉で、背骨を真っ直ぐにして姿勢を維持するのには欠かせません。

骨盤から頭蓋骨にかけて背中を覆い

脊柱起立筋という筋肉自体はなく、

棘筋・最長筋・腸肋筋の3つをまとめて「脊柱起立筋」と呼びます。

脊柱起立筋の役割

・上半身を起こした状態(姿勢)を維持

・体を伸ばす

・体を曲げる

座っている時も立っている時も

姿勢を維持する為に頑張ってくれている為、とても疲れやすい筋肉でもあります。

脊柱起立筋の疲れや硬さが肩コリや腰痛の原因にもなります。

また

脊柱起立筋は硬くなると本来のパワーを発揮できなくなり、

他の筋肉でその力をカバーしようとし

その結果、「反り腰」になり腰痛につながります。

脊柱起立筋を緩めるには?

まずはストレッチ!!

伸ばすストレッチ

・自然に立ちます

・両手を上にあげ、タオルを持ち広げます

・身体を左側に倒す

・背中が伸びていると感じる場所で体勢をキープします

・息を吐きながら30秒程度行う

・右側が終わったら左側も

ねじるストレッチ

・椅子にすわったまま後ろを向くように

ツイストします。

・お腹→胸→首の順番でねじります

・左右とも気持ちいいところで止める

背骨際の筋肉が硬くなっている場合は

ねじる可動域も狭くなるので、ほぐして緩めることも大切です。

脊柱起立筋を緩め

背骨周りの内臓や筋肉の疲れを和らげると自律神経の調整につながると言われています。

肩コリ解消や腰痛予防だけでなく、呼吸や睡眠にも関係します。

奏では脊柱起立筋の周りもしっかり指圧

し、ストレッチで伸ばしています。

肩こり、腰痛が気になる方は

脊柱起立筋を意識して伸ばしたり、緩めてあげて下さいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️🔽

若返りは何歳からでも遅くない?!【筋肉】と【脳】の関係

年齢とともに感じる疲れやすさ、体力のなさ、気力…

体力の低下は生活習慣のほか

筋力の低下とも大きく関係しています。

筋肉の低下は

日常の疲労度のほか、慢性的な冷えや肩コリにも繋がっていきます。

残念ながら20代をピークに筋肉は何もしなければ確実に衰えます。

「何もしなければ…」です!!

実はほかの臓器は一度老化したら戻ることはありませんが、

筋肉だけは唯一、若返りが可能なのだそうです。

🔶筋肉は脳や精神的な不調にも関係している=

脳と筋肉の関係

筋肉には体を動かす以外にも"内分泌器官"としての役割があります。

筋肉は、単に脳の命令を聞いているだけではなく、自ら脳へ働きかけています。その方法は、運動で筋肉が収縮するたびに、脳を刺激する物質を分泌するのです。

例えば、体を動かすと、筋肉組織からイリシンという物質が分泌され、

脳内でBDNF(脳由来神経栄養因子)という、脳の神経細胞への肥料の役割を果たすタンパク質が分泌されます。

これが増えると、神経細胞が働きを活性化させ、細胞の新生や再生、シナプス(神経細胞間の情報伝達物質)の形成などが促されます。

つまり認知症などの予防にもなり、

また、ストレス、うつ、不安などの精神的な不調の改善にも役立つことがわかっています。

筋肉は体を支えるだけでなく、脳の機能も支えています。

しっかり体を使って筋肉を鍛えておけば、体も脳も若返るというわけです。

ランニングで強い高揚感が現れるのがランナーズハイ。こうした気分の高まりはランニングだけでなく筋肉を動かすことでも起こるそうです。

脳内にエンドルフィンという物質が分泌されることで起こり、

良い意味でハイ状態になると考え方も前向きになるので、仕事などへのモチベーションを上げることができます。

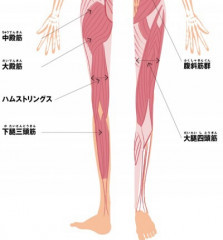

優先的に鍛えるべき筋肉は?

優先的に鍛えたいのは

ボディラインを形作るアウターマッスルといわれる表層筋で、サイズが大きく、運動不足や加齢とともに衰えやすい筋肉です。

なかでも大切なのは下半身。

大殿筋、大腿四頭筋、ハムストリングス、下腿三頭筋などは、最優先に鍛えると、色々なメリットがあります。

ハードな筋トレやランニングなどを無理にする必要はありません。

ストレッチやウォーキングなど、自分の心地良い程度で続けることが大事です。

そして、効率よく筋肉を動かすためにはまず「柔らかい状態」にすることが先決。

ちょっとしたことで気分が上がったり、下がったり不安定な心。

筋肉を動かすことで、身体だけでなく、心も安定することができるのなら、

ちょっと意識して動かしたいものですね😊

ご予約はこちらから💁♀️🔽