♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

鼻、喉、頭もスッキリ?!「鼻うがい」をやってみました

先日、お客様から「鼻うがい」がとても良いという話を聞きました。

何となく知ってはいたものの、

痛そう…勇気がなかった鼻うがい。

というのもなぜ鼻うがいが良いのかというと

慢性的な頭痛、異常に疲れる、寝つきが悪い、睡眠不足…などの原因不明の心身の不調が

鼻の奥の上咽頭(じょういんとう)という場所の炎症が原因かもしれないらしいのです。

上咽頭は免疫力や自律神経のコントロールにも密接に関わっていて、これは

・自律神経系と関係が深い視床下部が上咽頭の近くに位置すること

・上咽頭の細胞には免疫に関与するリンパ球が多く

存在する

上咽頭そのものが免疫器官の役割を担っているうえ

咽頭の近くには血管やリンパ管が豊富に張り巡らされているため、炎症が血管やリンパ管を通じて全身へ回りやすいと考えられています。

この上咽頭の炎症を抑えるのに、鼻うがいが推奨されているわけです。

そして実はアーユルヴェーダでは「鼻は脳の扉」ともいわれ、

体内浄化のひとつとしてジャラネティ(鼻うがい)が昔からされていました。

鼻がスッキリすれば体も脳も気分もスッキリするとされます。

…これは、やるしかない!!

本来は鼻から水が出るCMの映像が衝撃的だった

鼻うがい用のキットが薬局にあるのそれをオススメします。

私は夜遅くに思い立ったため、調べて塩と水で行いました笑

要は人肌くらいの生理食塩水で洗えばOKですが、

専用容器があった方がやりやすいと思います。

※絶対に水道水でやらないでください!

(バイ菌が入ると大変なことになるため)

結果、びっくりするくらいスッキリしました。

大袈裟…と思うかもしれませんが、私、あまり鼻が良くないので、常に鼻が少し詰まっている感じがあるのです。

もっと早くやれば良かった。

が感想です。

流行り感染症対策、花粉症ケアはもちろん

後遺症の改善になる場合もあるんだとか。

そして、鼻炎持ちの方や鼻が弱い方は上咽頭を洗うことで不調が改善することも…!?

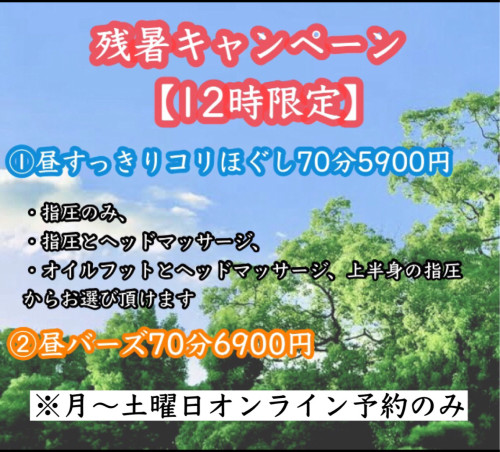

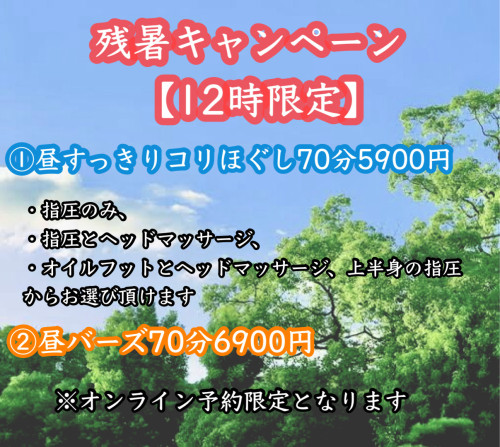

⬆️月〜土曜日の昼がお得★

ご予約はこちらから💁♀️🔽

体の司令塔は○○?!

近年まで人間の体や心は「脳」が司令塔としてコントロールしていると言われてきました。

腸と脳が繋がっているという腸脳相関説や

最新の研究では『他の臓器へメッセージ物質を一番発信しているのは腎臓だ』という事実が分かってきたそうです。

腎臓?!

もともと東洋医学的には何千年も前から〝腎〟が生命力をコントロールしていると考えられ

成長 ・ 発育 ・ 老化 ・ 寿命のカギを握るのは「腎」です。

「腎」とは西洋医学における「腎臓」の働きとイコールではなく、他にも幅広い機能をもっています。

腎の最も大きな役目は

「精気」(せいき)を貯蔵すること

よく「精力」という言葉が使われますが、精気は生命エネルギーや生殖能力などの意味があります。

精気には「先天の精」と「後天の精」があり、

先天の精は生まれる前から父母から受け継ぐもの、

後天の精は食事などによって生きていく中で得られるものです。

つまり生命エネルギーは

生まれもったものと、食べ物などから得るものとでできているわけです。

そして腎の働きとして

「水」の流れを調整する

体内にある水分の分布と代謝をつかさどり、脾と肺の両方の働きに助けられながら全身の水分バランスを調整しています。腎のはたらきが正常であることにより、不要になった水分は尿として体外へと排泄されるため膀胱へ送られ、必要な水分は肺へ戻されて再利用されます。

骨や髄などを作り貯蔵する

骨の内側に腎の精気を貯蔵し、骨髄や脊髄などを生じて骨格を形成したり、骨を丈夫にしたりするのも腎の役目です。

呼吸機能を助ける

呼吸により空気を出し入れしているのは「肺」の役目ですが、腎は肺の呼吸機能を助ける働きもあります。

そして昨日書いた体内時計においても

まず腎臓の機能が衰えることで体内時計が正常でなくなり、睡眠の質や体全体にも影響してしまうこともわかっているそうです。

快眠の鍵も腎にあるかもしれないのです。

まず腎に不調がでるとサインとして

耳や髪にあらわれます。

耳鳴り、難聴、抜け毛、白髪、ハリコシがなくなるなど…

腎を弱らせたり、負担をかける一番の原因は冷えです。

そして食生活、疲労の蓄積やストレス、薬の飲み過ぎなども要因になります。

心身の状態を良好に保つためにも腎臓が元気な状態である事はとても重要になります。

冷たいものの摂りすぎに気をつけ

疲労は溜め込まないようリセットすることも大切です。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

連休明け【体内リズム】を整える

お盆明け。

何だかやる気が出ない

集中力がもたない

ストレスや夏の暑さのせいだと思っているモヤモヤ感…

それは「体内リズムの乱れ」が原因かもしれません。

特にテレワークにより生活習慣が大きく変わった方は多いと思います。

毎日のスケジュールがズレてしまうことこそ、「モヤモヤ感」の大きな原因の可能性が…

日によって就寝・起床リズムにズレが生じることを「ソーシャル・ジェットラグ」といい、

このズレが人間の体内リズムを狂わせることで、さまざまな悪影響を招いてしまうのです。

人間には太陽の光とともに目覚めて活動し、夜(午後9時~10時頃)になると脳から睡眠ホルモン・メラトニンが分泌されて眠気が起きる、という体内リズムが備わっています。

体内リズムの「時刻合わせ」してくれるのは太陽の光ですが

夜も脳を覚醒させるスマホを見続けたり、朝はカーテンを閉めたままにして太陽の光を浴びないと

本来の体内リズムとは異なるサイクルになってしまいます。

それを続けると「時刻合わせ」ができずに、体内リズムが乱れます。

体内リズムの乱れは、睡眠トラブルを招くだけでなく

認知機能やホルモンバランスの乱れにも影響することがわかっています。

体内リズムを整えるには

一番は朝日を浴びることです。

「朝」という時間が大事で、

朝食をとることも体内時計を朝に合わせます。

またカフェインの入った、コーヒーみたいなものを食後に飲んでいたりすると、より体内時計を合わせやすいそうです

正しい体内リズムになると

太りにくい体質になることが、研究によって明らかになっています。

7-8時間の標準的睡眠時間の人は、血中のグレリンが抑制、レプチンが増加して、食欲がコントロールでき、逆に睡眠不足では、高カロリー・高脂質食に対する欲求が高まってしまいます。

体内リズムを整えることで、目覚めがスッキリしてやるべきことの効率がアップし、さらには自分時間の確保にもつながる…という好循環を生み出せるかもしれません。

また

自分のために使う時間は、こんな時期だからこそとても大切なものなのかもしれません。

やる気がでない…そんな方は体内リズム、

意識してみてくださいね◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

【張る】という症状でわかること

背中、足が張る、お腹が張る、こめかみが張ったように痛い…など「張る」という表現があります。

「パンパンになる」「膨張する」イメージですが

東洋医学では「張る」という症状は

気滞(きたい)があると判断するそうです。

気滞とは字のごとく気の滞りで

元気、やる気などの生きるエネルギーの元となる「気」が、正しく心身体を巡っていない状態です。

気滞は血・水の流れを邪魔したり、他の臓器・組織の機能の低下を起こすので、体に様々な症状を引き起こす原因になります。

気滞になる原因は色々ありますが

ストレスやイライラの他

自分で何気なく毎日を過ごしていると思っていても、几帳面だったり、気を遣う性格の方、時間に追われていたり忙しくて常に脳がオンの状態であれば自分でストレスを感じていなくても気滞が生じます。

また食べ過ぎや気候や外傷も気滞につながることもあります。

「イライラすると食べてしまう」

これも気滞症状の代表的なひとつです。

なぜイライラすると食べてしまうのでしょうか。

満腹感が得られると、副交感神経が興奮し

副交感神経は本来精神がリラックスした時に興奮する自律神経なので、満腹感により脳は「リラックスした」と錯覚します。

つまり食べることは最も簡単に手っ取り早くリラックス感を得られるのです。

ストレスを受けると交感神経が興奮しますが

この時、食べてリラックス感を味わうことで

体をストレスから守っているわけです。

これを一度経験してしまうと、ストレスを感じるたびに、食べて安心感を得ようとしてしまいます。

自覚がある場合は

「思った以上にストレスを感じているかも」

「自分の体は無理をしているかも」

と認識し

本当に体が欲しているのは、食べ物ではなく、

その先にある「リラックス」です。

リラックスすることが

気を巡らせることになりますが

それができたら苦労しない…というのが本音かもしれません。

気分転換が上手な人とそうでない人がいますが

だからこそ、

自分にとってのリラックス法を見つける

ということは、このご時世、そして今後もとても大切なことかもしれません。

気分転換するやる気が起きない…ときは

ひとつでも、小さなことでも

いつもと違うことをしたり、いつも行かないところに行くことをオススメします。

体を動かしたり、ストレッチ、ヨガ、マッサージなどで血と水を巡らせることも滞った気を巡らせることに繋がります。

お盆休み最後の人も多いかもしれませんが

夏も後半、

気の巡りを良くして、心も体もリフレッシュしておきましょう!

痛みの役割

嫌な痛み…

でも痛みにも「役割」があって、原因や意味があって痛くなっているわけです。

大きくわけて痛みの役割とは

①体の異常を知らせる役割

②何らかの気持ちを伝える役割

最近の研究で「不安」「恐怖」「怒り」などのマイナスの感情が`「痛み」に置き換わって脳で感じることがあるとわかっているそうです。

痛みを強める感情は

①不安

②恐怖

③あせり

④嫌

⑤イライラ

⑥怒り

⑦うつうつ

先日来て頂いたお客様は、

ある部位の痛みが2年くらいずっとあり、治療を試みたがあまり改善されずにいるとのこと。

その後、色々な話をする中で、あることを我慢しながらやっていると感情が出てきました。

お帰りになってから、別の目線でその痛みの意味を調べてみました(私自身の痛みの場合よくやります)

最初に出てきたページに

まさに…!

そういえば、私、少し耳の不調があり、

耳にトラブルが起こるのは、

「うるさい!」と思っている

聞きたくないこと、知りたくない情報がある時であると言われます。

とあり、納得^^;

もちろん、痛みは物理的な原因が伴う場合もあります。

そういった時は治療が必要なわけですが

「心の声」という観点でいうと、これを解決しなければ痛みは消えないということもあります。

この痛みを解消する方法として脳の側坐核を活性化すると良いといいます。

★側坐核の働きを活発にするもの★

⇒繰り返しの達成感=うれしい!やったぁ!できた!の気持ち

★達成感を増やす方法

①趣味・特技などで大きな目標を立てる

②それに近づくための小さな目標をなるべくたくさん作る

③一番できそうな目標から順番にチャレンジする

小さな繰り返しの達成感は側坐核を元気にするそうです。

私の今ハマっている趣味、ある意味で達成感があるのですが、これも納得^^;

体はとても正直です。

無理していること、我慢していること…

ないでしょうか?

8/21までLINEショップカードポイント2倍♡ https://lin.ee/BRsx1C9

ご予約はこちらから💁♀️🔽