♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

背骨と【気力】

初めてご来店のお客様、

4.5月がとても忙しく

落ち着いたと思ったら、土日はぐったりして2日とも

寝てしまい、出かける気力がなかなか起きないとのこと。

こういうことってありますよね。

燃え尽き症候群というか、気が張っている時は動けていても、ほっとした途端に力が抜けてしまい、やる気が起きなくなってしまったり…

これはには「自律神経」が大きく関係していて

自律神経は身体の様々な器官をコントロールしているため自律神経が乱れると身体全体の調子が崩れていきます。ただ、身体のあちこちが不調なのに、病院で精密検査を行っても、問題がないことがほとんどです。

「身体がだるい・重い」

「疲れやすい」

「首・肩・背中がコル、痛い」

「胸がソワソワする」

「気分がスッキリしない」

「元気が出ない」

そして自律神経には背中、もっというと背骨が深く関係しています。

背中にはたくさんのツボがありますが背骨の上には「督脈(とくみゃく)」というツボの流れ(経絡)があります。

督脈は自律神経と関係するとともに

「全身の陽の海」と言われており、陽気(温めたり活動する気)を司っているので、全身に陽気を送ることができます。

背骨付近にあるので、背骨が硬ければ

督脈も流れが悪くなり、陽気は湧いてこないというんけです。

★背骨を伸ばすストレッチ★

椅子に座った状態で両手を上げてバンザイ。

しっかり背筋を伸ばす。次に、椅子の背もたれを少し引っ張るように持って体をねじる。左右交互に5~10回行う。

そして一度硬くなって、丸まった猫背は

その周りの筋肉や全身をほぐしてあげることも大切です。

本格的な夏も目の前、

背中(背骨)を緩めて、気力をアップしましょう⤴️

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

夏の土用期間です

7月20日から立秋の前日8月6日までは「夏土用」といわれる期間です。

土用といえば「うなぎ」をイメージしますが

季節の変わり目の前18日間のことをいいます。

そしてだいたい梅雨明けとかぶるこの時期は、暑さや湿度で体調を崩しやすかったりしますが

土用は「どんより土用」なんて言われ方をするぐらい、身体が重かったり、すっきりしなかったり、落ち込みやっかったり、もの悲しかったり…

心身共にどよ〜んと落ち込んで不調を感じやすい時期と言われています。

この時期は「脾」が活発に働き五臓を養うので、脾が疲れて働きが悪いと臓器全体が弱ってきます。

東洋医学では、「脾」は

・食物を消化吸収しにエネルギーに変える働き

・体内における血液、唾液、尿などの体液のバランスを保つ働き

・血液をつくる働き

があり

脾はエネルギー(後天の気)を作り出し、生殖能力とも深くかかわっている身体の大切な機能です。

陰陽五行では土用は「脾土(ひど)」とよばれ

この時季には脾の働きをよくしてあげることが大切です。

そして脾は湿(体内の余分な水分)を嫌うため

生ものや油っこいもの、アイスクリームなどの冷たいものの摂りすぎは

体内に湿を生むので控えましょう。

古くから日本人は「移り変わる時期」には気を配っていたといいます。多くの季節行事は、邪気を祓って無病息災や豊作を願うことにつながっているのだとか。

そして土用は〈体内の浄化と心身をゆるめてリラックスするとき〉=次の季節に向けての整え期です。

なるべく心身ともに無理せずゆったりと過ごすことをオススメします。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

夏こそ、温める

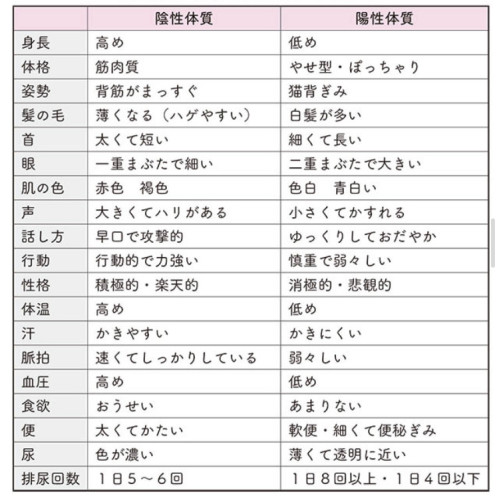

東洋医学では、体型や歩き方、顔色などから体質を見る方法があります。

特に冷えやすい、冷えにくい体質は見た目や行動にあらわれるといいます。

体質を大きく「陰性体質」「陽性体質」の2つに分け

「陰性体質」は、血の気が少なく、なんとなく元気がなく、体温が低めの傾向があり、低血圧、貧血、アレルギーなどを発症しやすい傾向があります。

「陽性体質」は、血の気が多く、いつもせかせかと気ぜわしく動く傾向があり、高血圧、脳卒中、心筋梗塞などを起こしやすいとされています。

一般的には男性は「陽性」が強く、女性は「陰性」が強いとされますが

現代人は生活習慣から男女問わず冷えている「陰性体質」の人が増えているそうです。

両方に当てはまる人もいて、陰性、陽性にはっきりと分かれるわけではありません。ただ、陰性が強い(冷えている)のか、陽性が強い(暑がり)のかを判断する目安になります。

理想は、陰性でも陽性でもどちらでもない「間性体質」で陰性と陽性のバランスがよく、もっとも病気になりにくい体質と考えられています。

多くは身長も中くらい、体重は太りすぎずやせすぎず、筋肉も適度についている、中肉中背タイプです。

そして冷えやすくても

体内の熱の約40%は筋肉でつくられているので

筋肉をつけて、使えば、全身の血流もよくなります。

また東洋医学では、精神的も不調は“冷え”が招くと考えられています。

体を温めれば心が落ち着いて精神的な不調に陥りにくくなり、体を温めると心身ともによい効果があります。

実は夏こそ、体は冷えます。

なぜなら夏は「体を冷やすための陰性食品」が増え、さらに常に冷房にさらされるためです。

夏こそ、「温める」ということを意識してみることをオススメします。

古きを捨てて…

モノ、思考、考え癖、人間関係…

自分に必要じゃないと感じることや重荷になる関係は

思い切って整理が必要なこともあります。

でも不要だと思っていたとしても、手放すことは

案外、なかなかの勇気がいるものです。

なぜなら、人間は「習慣の生き物」だからです。

習慣の生き物だから、

今の現状を維持したいし、今ある習慣や今ある環境、

今ある考え方や今ある目標を維持したい、と思うそうです。

その方が楽なのです。

でも変化を恐れてしがみつけば、流れは止まるか悪くなり、何も変わらないですが

思い切って手放してみると

別の素晴らしい何かに出合えることもあります。

それでもなかなか手放せないものもあったりしますが

それだけ大切だったということです。

要らない思考や先入観

体や心のために良くないと思っている習慣、

モヤっとする人間関係…

古きを捨て、新しきを得る

色々とデトックスすることで

入ってくるものがあるかもしれません。

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

過緊張の原因は

毎日一生懸命働く中で、

「ずっと仕事のことを考えてしまう」

「夜もなかなか眠れない」

それは「過緊張」かもしれません。

ほど良い緊張はパフォーマンスの向上に繋がりますが、過度な緊張は体調を崩す原因になります。

どのような仕組みで過緊張が起こるかというと

それは「脳からの命令」です。

そして私たちが普段考え事をしたり何かを意識するときの「大脳」ではなく、無意識的に身体を調整している「小脳」や「脳幹」の命令です。

脳幹や小脳は、呼吸や心拍といった「基本的な生命維持」のために、無意識的に身体をコントロールしていますが、筋肉の緊張具合も調整しています。

なんらかの原因で、脳が「首周辺の筋肉は緊張する必要あり!」と命令してしまうとずっと緊張は緩みません。

つまりこの「脳からの緊張指令」自体を解除しないことには、たとえ外からの力によって強引に筋肉の状態を変えたとしても、またもとの緊張状態が復活してしまうのです。

そしてなんらかの原因の多くの根本にあるのは

肉体的な疲労・ストレスです。

例えば同じ姿勢を長期間繰り返すことによって、脳は「首や肩に負荷がかかったこの状態が、ふつうなんだ」と学習します。

その結果、そのときの筋肉の緊張状態が脳にインプットされます。そうなると今度は、イスから立ち上がっても、うまく力が抜けません。

過緊張を抑えるにはまず呼吸を整えること。

緊張した筋肉を緩めるためのストレッチや、血流を良くするための入浴もおすすめですが

根本的なストレスがある場合は

それを解決するということも必要になります。

そしてリラックスする時間をなるべく多く

とってあげてください。