♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

本日は冬至

本日12月22日は冬至です。

冬至とは、太陽の位置が1年で最も低くなり、日照時間が最も短くなる日。

つまり

翌日から日が長くなっていくので、冬至を太陽が生まれ変わる日ととらえ、古くから世界各地で冬至の祝祭が盛大に行われていました。

「冬至にかぼちゃを食べると病気にならない」と古くから言われていますが、

冬至の日には「ん」がつく食品を食べると幸運を得られるという言い伝えがあります。

かぼちゃは「南瓜(なんきん)」ということで、「ん」がふたつつくためにこの日に食べると縁起がいいとされていたのです。

また冬至の日にゆず湯に入ると風邪をひかない」と言われていますが

冬至=湯治という語呂合わせからきていて、

また、柚子(ゆず)=「融通(ゆうずう)」がききますようにという願いも込められています。

柚子は香りも強いため、邪気を避け、運を呼び込む前の厄払いの目的でもあります。

そして冬至は

色んな意味で「浄化」だとも言われます。

1年の厄を落とすのにも最適な日だそうです。

掃除とで要らないモノを捨てると同時に

、来年に向けて、心の中も不要なものを手放して整理したり、色んな意味でのデトックスする日なのかもしれません。

そして冬至は浄化でもあり、新しい始まりの日。

残りの10日、

「2019年は良い年だった♡」と思えるように、体も心もリセットしましょう。

いつもありがとうございます😊

ご予約はこちらから💁♀️⤵️

腸内細菌叢とは?

最近「腸内環境」が風邪、アレルギー、認知症、そして鬱などにまで影響すると研究が進んで、手軽に飲めるドリンクなどが出回っています。

そして

あまり聞きなれない「腸内細菌叢」

実はこの腸内細菌叢が大切な鍵となります。

人の腸管内には約1000種、数十兆個の多種多様な微生物が共生しています。

そしてその多種多様な微生物コミュニティは腸内フローラといわれ、

正式には腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)と呼ばれます。

腸内細菌叢の構成バランスは加齢や生活習慣によって変化し、

その変化はヒトの健康に大きな影響を与えるのです。

腸内細菌叢と心身の健康との関連性「腸研究で腸内細菌叢の構成バランスが崩壊することと

「病気の発症」

「免疫疾患の発症」

「精神疾患の発症」

「肥満、肝臓・大腸ガン、炎症性腸疾患発症」

などが

密接に関わっていることわかっています。

腸内細菌叢の構成バランスの崩壊 とは

具体的には、善玉菌・日和見菌・悪玉菌の生息割合が変化することを言います。

逆に言うと、腸内細菌叢の構成バランスを整えるとあらゆる病気の発症を予防できるということになります。

腸内細菌たちの住みやすい環境

人がその人が過ごしやすい好きな環境(温度や湿度、食べ物など)があるように

微生物も各細菌種によって異なる環境・食べ物の好みを持っています。

微生物は好みのエサがあり、

好きな環境(pH、温度、住処など)が整っているところにのみ、住みつき、増殖するのです。

なので善玉菌を腸内に維持したいのであれば、

私たちは善玉菌が喜ぶ食事をとり、腸内環境を整えてあげなければなりません。

そして人は

自分の腸内で細菌叢を育て、

どのような細菌が住むかは食べる物で決まっていると言っても過言ではありません。

善玉菌にとっていい食事とは?

ずばり、

「食物繊維、ミネラルが豊富な食事」

善玉菌と呼ばれる乳酸菌やビフィズス菌は酸性状態を好み、

そして食物繊維は善玉菌の好みの生息環境を整えます。

食物繊維は

コレステロールやブドウ糖などの吸収を抑え、生活習慣病の予防にもなります。

中でも水溶性食物繊維はほかの栄養素のように小腸で吸収されず、大腸まで届くことから腸内細菌のエサとなります。例えばわかめやひじきなどの海藻類、キノコ類、イモ類、ゴボウなどです。

昭和あたりの「和食」は世界でも健康食と言われていますが

現代な日本人の食生活は欧米化し、高脂肪、高カロリー、低食物繊維になりました。

このことが日本人の腸内フローラを変化させ、

食事においても「昔ながら」「原点に戻る」ことがキーポイントかもしれません。

腸内環境が整うことが

想像以上に健康やメンタルに影響します。

風邪がはやるこの季節こそ、

腸内環境、ちょっと意識してみてくださいね◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️⤵️

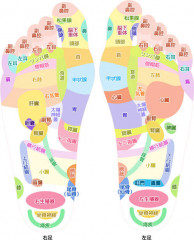

体の状態は足裏に表れる!?

足ツボマッサージ、リフレクソロジーなど…

「足裏は第2の心臓」と言われるように

足裏には面白いほど体の症状があらわれます。

これは足裏が『反射区』と言われているからです。

『反射区』とは?

反射区(はんしゃく)とは、手掌や足裏にある内臓や各器官につながるといわれる末梢神経が集中している場所のことで、

この足(手)に存在する反射区を刺激することで、繋がりのある箇所に間接的に働きかける作用があると言われています。

頭や目、肺や心臓から大腸や生殖器まで反射区と繋がっており、働きかけたい場所に応じて刺激するのがいわゆる「リフレクソロジー」です。

足の親指は脳の反射区

親指には下垂体、視床下部などの脳の反射区が集まっています。

角質があったり、硬くなっている人はストレスをためている、もしくは心がお疲れかもしれません。

指の付け根は肩の筋肉「僧帽筋」の反射区

肩周辺の筋肉である僧帽筋。肩甲骨の内側、上部の筋肉で、肩コリにダイレクトに影響がある部位です。この反射区があるのが足裏。中指の付け根の下から小指の付け根の下まで横に広がっています。

目の反射区

眼精疲労からくる肩こり

反射区よ場所は人差し指と中指の付け根が反射区となります。左足は右目、右足は左目を示します。

今の時期疲れやすい胃腸の反射区

胃腸の反射区は土踏まずです。

飲み過ぎたり、胃の不快感がある時はここを刺激しましょう。

そして

靴や歩き方の癖もありますが、

「硬くなっている角質」や色にも意味があります。

角質は弱いところを硬くして守ろうとしている防御反応です。

実は内臓の状態だけではなく、心の状態、生活習慣、性格までも現れるのです。

親指の付け根の下の膨らんでいるエリアの色

親指の付け根の下の少し膨らんでいるエリアに角質があれば代謝が落ちている可能性が

特に黄色っぽいのであれば

黄色い角質は代謝が落ちているので、

●汗をかけない

●だるい

●痩せづらい

「かかとの角質」は生殖器または骨盤内の反射区

●かかとがカサカサしている

●かかとが大きくなってしまっている

●かかとに角質がある

●かかとがひび割れている

場合はまた骨盤内の滞りが考えられるので、便秘やむくみが出やすく、

そして生殖器官が弱っている可能性があります。

体の状態を表す足裏。

普段意識して観察することはあまりないかもしれませんが、硬いところ、色、角質…チェックしてみると健康状態がわかるかもしれません。

奏でも不動の人気、足裏マッサージ👣

私も反射区やツボを意識しておしています。

年末の胃腸の疲れや体のダルさがある方、おススメです♡リクエストしてくださいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️⤵️

見えないもの

ここ数ヶ月、情報の断捨離をしていた為、本を読むことも敢えてやめていましたが、何となくまた読みたくなった「星の王子さま」

いくつになっても好きな本のひとつです。

SNSなどからの大量の情報により必要なことと大切なことの区別がごちゃごちゃになって、

物事の本質が見えなくなってしまうことってあるかもしれません。

こだわりや価値観によって、同じものを見ていても、感じ方や見え方は十人十色、人それぞれ違います。

星の王子さまの中に

「大切なものは目に見えない

心で見なくちゃ、ものごとはよく見えない」という言葉が出てきます。

空気、気、意識、心、想い…形はなくて目には見えませんが、確かに存在します。

そして目に見える、形があるものも

どのような「想い」「心」で見るかが重要であって、初めて本当の美しさと意味を見出せます。

情報や目に見えるものだけにとらわれてはいけないという、本からのメッセージ。

身体も同じで

目に見える痛くなったり悪くなったところだけ治そうとするのではなく、

痛みや病気を生み出したものが、目に見えないところにあるかもしれないということ。

〇〇は治らない、これをしないとダメ...

その情報だけが全てではなく、その人にとっては違うかもしれないし、ひょんなことで解決することもあります。

たまに聞かれますが

私には"人が見えないものが見える"いわゆる不思議な力はありません笑

だけど

自分の想いや見方次第で人や物事が変わったり、

言葉にしなくても伝わるとことを実感しています。

見えるもの、見えないものはちゃんと本来バランスがあり、

体と心も同じです。

残りわずかの2019年

「今年は素敵な年だった」と思えますように…♡

ご予約はこちらから💁♀️⤵️年末31日まで営業します★

年末のご予約はお早めに◟̆◞̆

必要なものを必要なだけ

当たり前ですが人間は体を動かすためにエネルギーを摂取する必要があります。

だからこそ食べ物には

こだわることは大切です。

そして

質と量。

実は現代人の食事が活動量に見合っておらず、〝食べ過ぎ〟という見方もあります。

消化吸収には膨大なエネルギーを必要とします。

エネルギーが必要だということは、そのぶん体に負担がかかるということでもあります。

【消化吸収によってかかる負荷】

・内臓疲労

・免疫力低下

・冷え性

・血流が悪くなる

毎日たった一杯の青汁で生きている人がいるそうで、この人は腸内細菌のクロストリジウムが通常の100倍もあるといいます。

クロストリジウムは草食動物の腸に含まれる腸内細菌で、免疫細胞を作る働きをしていて

加えて尿中のケトン体が多いことも分かっています。

昨日書いたケトン体は体内にブドウ糖が無くなったときに代わりのエネルギー源として活用される物質ですが、

不食により高まると、オートファジーという細胞中のタンパク質をアミノ酸に分解し、エネルギーを産出する力が活性化します。

青汁一杯はもちろん一般的には危険ですが

「少食」が実は健康のキーポイントと言えるようです。

少食のメリット

1、体内酵素が食べ物を消化する消化酵素ではなく、修復する代謝酵素に多く使われるため新陳代謝が良くなり、細胞が活性化し、肌の状態の改善、病気の回復が早くなる。

消化使われるエネルギー量はマラソンを走るほどとも言われ、身体には大きな負担となっています。

食べ物を消化するエネルギーを身体を修復するエネルギーに使えることで、

病気知らずの身体に。

2、睡眠の質が良くなる

寝ている間に消化に使われるエネルギーが代謝酵素の使われるため、すっきり目覚めることができます。

3、気持ちが軽くなる

胃の中にあるホルモングレリンが、脳細胞を作るのを発見され、空腹感を感じた時に、このホルモンは分泌されるので、

少食や空腹には脳を活性化させ、

頭の回転を良くする効果があります。

私もですが、

もちろん「食べることは幸せな時間」という方も多いと思います。

健康であれば無理に食べる量を減らす必要はないですが、

食べ過ぎてしまう原因は「ストレス」や「多忙」、そして「満たされない心」にあるかもしれません。

まずは

どんなものを

どんなふうに食べるべきか?

必要なものを、必要なだけ。

これは食べ物もモノも全ても同じ。

多くのモノを持つことより、

大切なモノを大切に、

大切な時間を大切に

大切な人を大切に…

とはいっても暴飲暴食になりがちなこの季節。

忘年会ラッシュが過ぎた頃、

お掃除とともに「必要なものを必要なだけ」意識してみると

2020年が変わるかもしれません☺️

ご予約はこちらから💁♀️⬇︎

ご予約はこちらから💁♀️⬇︎

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku