♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

「リラックス」するということ

今年はお出かけしたり、人と会う機会が減ったり、リモートワークになったり、

生活様式が変化していく中、

「上手にリラックスできていない」

「リラックスの仕方がわからない」

また「休日に体を休めても、何となく疲労感が取れない」

と感じる方も多いかもしれません。

心身の健康をには、

体を休めるだけではなく、脳からしっかりリラックスさせ、疲労を回復させることが大切です。

そのキーは

「オンとオフを切り替える」こと

「オフ」とは

やるべきことから解放されて心を穏やかに

頑張るスイッチを「オフ」にする感覚で

言い換えると自立神経の

交換神経がオフ=副交感神経がオンの状態です。

特に脳がリラックスしているとき

副交感神経が優位に働き、

逆に、交感神経が優位のときは

脳も活発に働いています。

この『リラックス脳』と『働き脳』を上手に切り替えられるようになれば、心身をしっかりと休められるようになります。

わかっちゃいるけど

その切り替えをどうしたらできるの?

という話ですが

ポイントは意外にも

「変化」のなんです。

脳をリラックスモードへと切り替えるには

「緊張」と「緩和」のメリハリ=

日常の中にも意図的に「変化」をつくること

実は私たちの脳は、常に『変化』による刺激を求めています。

ただ、色々新しいことをやろうとすると

やはり脳は疲れてしまうので

「習慣の一部に新しいものを取り入れる」ことです。

未知の状態が50%、既知の状態が50%が、

脳が一番やる気になると言われています。

例えば、普段在宅ワーク中の休憩をベッドの上でしているのなら、別の場所で休んでみたり、

ネットを見る時間も、朝は見ずに昼過ぎからと時間を変えたり、

"場所を変える"ことや、"順番を変える"だけでも脳には良い刺激になります。

ただ脳は、起床時間がそろわないと、

就寝時間が揃わない仕組みがあるので

起床時間はなるべく一致させてください。

他にも

・好きな香り

・心地よい音楽

・好きなことをする時間・場所

・気のおけない人との会話

も脳にはリラックスするための良い刺激になります。

そして

夜の寝付きの悪さ、眠りが浅いのは

脳がリラックスできてなくて、

脳が出す「休みたい」サインです。

時間に追われていると「自分の時間」をつくれず、ストレスを感じやすいもの

そんな時こそ、ちょっとした変化を作って

「リラックスタイム」を意識的に作ることで

人に優しくなれたり、

翌日の効率が上がったり

心が前向きになったり…

ということに繋がるのかもしれません。

心と体は繋がっています。

リラックスタイム、大切にしましょう◟̆◞̆

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

肩を回すとき「ゴリゴリ」音がするのはなぜ?大丈夫!?

以前からよくある質問で

肩こりがひどい時、肩を回すと「ゴリゴリ」と擦れ合うような音がする…

曲げた時に「ポキっ」と鳴る

のはなぜか?という疑問。

特に痛みが無くても、何らかの異常があるのでは?不安になるかもしれませんが

結論からいうと異常や問題はなく、

「体が凝っていますよ」

「筋肉を正常に使えていないですよ」

という体からのサインです。

音が鳴るメカニズムは

発生源によって2種類あります。

🔹「ゴリゴリ」は筋肉の硬直

肩の関節付近には細かい筋肉がたくさんあり、特に肩甲骨周りのインナーマッスルが肩を動かすときに使われるのですが

姿勢の悪化など肩甲骨が外側に開いた状態が続くと、肩甲骨周辺の筋肉の動きが悪くなり、血流が悪化し老廃物が蓄積していきます。まずこの老廃物がコリとなり蓄積して「ゴリゴリ」に…

そして肩甲骨が外側に開いたままだと骨同士の間隔が狭まり、へばりついたような状態になり、スムーズに関節が動かず、動かすたびにほかの筋肉や骨と擦れ合いやすくなり、ゴリゴリと音が鳴ります。

🔹「ポキっ」は関節の硬直

関節で音が鳴る理由は「関節液の気泡がはじけるから」という説が有力です。

関節は「関節包(かんせつほう)」という膜で覆われ、内部はヒアルロン酸やたんぱく質を含む関節液がつまっています。

関節液は関節をスムーズに動かす潤滑剤のようなもので、体を動かすときに関節包内の圧力が変化して気泡ができやすくなります。

気泡が溜まった状態で肩を回すなど関節を急激に動かすと、気泡がはじけて音がなります。

梱包に使われる「プチプチ」のような感じです。

ストレッチや不意に音がなってしまうのは仕方ないですが、四六時中鳴らす癖がついてしまっている方をたまに見かけます。

少なからず、筋肉や関節を痛める可能性もあるため、意図的に鳴らすのは避けた方が無難です。

実際に厚生労働省でも首を急激に回転したり、伸ばしたりする施術行為はなるべく控えるよう通知しています。

🔹解消法は?

筋肉が原因の場合は固まってしまった筋肉をマッサージなどでほぐす必要があります。

ただ肩甲骨と肋骨の間の筋肉が原因の場合、外部から触りにくいインナーマッスルが硬くなっている為、揉み解しなどでは奥まで届きにくいのが事実です。

この部分の筋肉を緩める手段として一番効率の良い方法はストレッチです。

硬くなった筋肉に対してピンポイントでアプローチができ、筋繊維へのダメージも少なくなります。

特に「肩甲骨はがし」はへばりついた肩甲骨の可動域を広げる効果があります。

※音が鳴るのが一度で解消するとは限りません。

ちなみに私の膝もよく施術中「ポキっ」ととても良い音で鳴ります笑

ゴリゴリ、ポキポキは

「硬くなっているからこれ以上、放置しないで〜」というメッセージです

たまに体をほぐしてもらったり

セルフストレッチなどケアしてあげましょう◡̈

ゴリゴリ肩こり、ご相談ください★

ご予約はこちらから💁♀️🔽

📱24時間オンライン予約

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

直前や夜間でも、返信を待たずに予約できます★✉️の行き違い防止の為、オンライン予約をご利用頂けると大変助かります。

**************************

マッサージ整体・奏・kanade アクセスバーズ東京青山表参道

表参道駅2分

指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント

…夜遅くまで営業★男性も歓迎★

免疫アップの為にも血流改善しましょう✨

****🍂11月クーポン🍂*****

【全身スッキリ♪コリ・血流改善ケア120分 ¥10000】

(指圧、オイルフット、ドライヘッドスパ、お顔、お腹、ハンド、ストレッチ組み合わせ自由)

おひとりおひとり、その時その時の

お身体の状態に合わせた施術とご自宅でのセルフケアやストレッチなどもお伝えできればと思います。**************************

秋こそデトックス!

「食欲の秋」真っ只中

美味しいものがたくさんで食欲が増すの季節ではありますが

胃、身体、心、元気ですか?

そろそろ冬に向けて、寒さに備える準備が必要な時期です。

季節の変わり目は

次に控える厳しい季節に備えるため

体内のエネルギーを季節に合わせて整える時期でもあり

秋こそ「デトックス」に適した時です。

🔹そもそもデトックスとは

「解毒」という意味で、

体内に溜まった老廃物を排出することです。

🔹老廃物とは…

身体は、細胞が古くなると代謝機能により排出と再生を行い、そのときに「不要物」いわゆる体のゴミが発生します。

人間の体には、本来こうした老廃物を排出する機能が備わっていますが、体の不調などにより排出機能がうまく作用しないと、体内に蓄積してしまいます。

老廃物が溜まれば、体の中では血流が悪くなって代謝が低下し、コリや便秘やむくみなどを引き起こす原因になります。

なので老廃物の排出を、意識的に行う

デトックスが必要なのです。

🔹秋にデトックスすべき理由

● 夏に弱った胃腸を整える

● 体に悪いものを出すことで、風邪やインフルエンザなどが多い冬にむけて免疫力を上げる

● なんとなくふさぎ込みがちな精神状態を安定させる

● 過ごしやすい気候なので体に負担が少ない

そして、デトックスはそんなに難しいことではありません。

まずは

キレイな水分をとって、汚れた水分を出す

こと。

そのためにオススメ方法は

『白湯』です

白湯が体に良いというのはインドの伝統医学である「アーユルヴェーダ」からきています。

「アーユルヴェーダ」では人の身体も自然界と同じように「火」「水」「風」の要素で成り立っていると考え、水を火にかけ沸かす

ことで、全要素を満たしているため身体のバランスを整えるとされています。

そして白湯は血液を温めて動脈や毛細血管を広げ、血液の流れを促す効果があり、

血流が良くなることで、デトックス効果が高まり、体内の老廃物が排出されやすくなります。

本来白湯は

「沸かす」ことに意味があります。

🍀【白湯の飲み方&作り方】

[飲み方]

・朝起きてすぐ、朝食前に飲む

・10~15分かけてすすりながら飲む

[作り方]

(1)やかんに水を入れてふたをし、火にかける

(2)沸騰したらふたを取り、10~15分間煮立たせる

ここにレモン汁を加えると

さらに健康効果がアップするとか★

そして、もう一つ体のデトックスに必要なのは

血流とリンパ液の流れを良くするため

硬くなった筋肉を緩めることです。

また、足ツボや反射区を刺激することで胃腸の働きや利尿作用が活性化し、

デトックス効果も高まります。

まずはガチガチ筋肉を緩め、血流を整え、

冬に向けて

「秋のデトックス」しませんか?

身体のデトックスをすると、頭もスッキリし、心も軽くなるかもしれません◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

鬼滅の刃と呼吸の大切さ

今年、世代を超えて魅力にとりつかれて

大ヒットしている「鬼滅の刃」

今日はまさかそれが健康にもつながるなんて…

というネタです笑

この漫画の中で「全集中の呼吸」という呼吸法が出てきます。

主人公たちが鬼を倒すため、強くなるために習得する呼吸法で

漫画では

「身体の隅々の細胞まで酸素が行き渡るよう長い呼吸を意識しろ。体の自然治癒力を高め、精神の安定化と活性化をもたらす。上半身はゆったりと、下半身がどっしりと構えて…」とあるのですが

現実においても呼吸の仕方を工夫することで身体が持つ力を引き出すことができるのです!

「全集中の呼吸」は、肺に酸素をたっぷり取り込み、血液中の酸素濃度を高める呼吸法で、一瞬にして高い集中力と身体能力を手にすることができるとされています。

漫画では実際にやり方は書いていないのですが

簡単に言うと

肺にしっかり空気を入れるイメージで

腹式呼吸をすることです。

🍀全集中呼吸の現実バージョン

最初に、姿勢を整えます。

・脚を肩幅に開く

・まっすぐに立つ

・肩の力を抜く

・両手はお腹の横に

ポイントは両手の位置でろっ骨の下を掴むようなイメージでお腹の横に手を当てます。

- 上体を前に倒しながら、ゆっくり、ゆっくり息を吐く。(6秒口から吐く、吐きながら腸をマッサージ)

- 背中を反らしながら、ゆっくり息を吸う。(3秒鼻から吸う、吸いながら手をゆるめる)

そして

「全集中」を呼吸に向けることです。

呼吸を深くすると酸素の摂取量も増え、酸素がカラダの隅々まで行き渡りやすくなり、

細胞の活性化が進みます。

普段何気なく生活しているなか

呼吸をほとんど意識せず、浅く早い呼吸になりがちに…

浅い呼吸が続くと、肺の柔軟性が低下し、膨らまなくなり、

肋骨や胸郭全体が固くなって、背骨の動きが悪くなります。

背骨の動きが悪くなると、交感神経の働きが強くなり、呼吸が浅くなります。

すると体内は「酸素不足」となり

必要なエネルギーを作ることでできなくなるため、代謝が落ちたり、疲れやすくなったり、頭がぼーっとする、不安になりやすい

などにつながるのです。

呼吸の専門家は

「呼吸法ほど即効性の高い健康法はない」と言うほど、呼吸はとっても大切です。

生活のリズムが崩れ、心身に不調を抱えている人が増えていると言われ、

改めて健康を見直す年でした。

『鬼滅の刃』が呼吸の重要性まで伝えてくれるのは、

今年ヒットした大きな意味があるのかもしれません。

背中や胸周りが硬く、呼吸が浅いと感じている方…指圧やストレッチをすることで深く呼吸ができるようになります◡̈ご相談ください★

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

座っているだけなのに疲れるのはなぜ?緩めるべき筋肉は…

座っている時間が劇的に増え、なぜか以前にも増して疲れる...そんな方も多いかもしれません。

動いてないのに、

ただ座っているだけなのに、なぜ疲れるのか?という疑問が生まれます。

逆に肩こり、腰痛、首の痛み、猫背、むくみは「座りっぱなし」が生んでいる可能性があります。

座っている「だけ」で疲れるのは

シンプルで

筋肉は動かさないと硬くなり→

硬くなると、血流が悪くなり→

コリが生まれる

からです。

人間の体は、頭と内臓は前に重心がかかり、背中やもも裏の筋肉がそれを支える構造です。

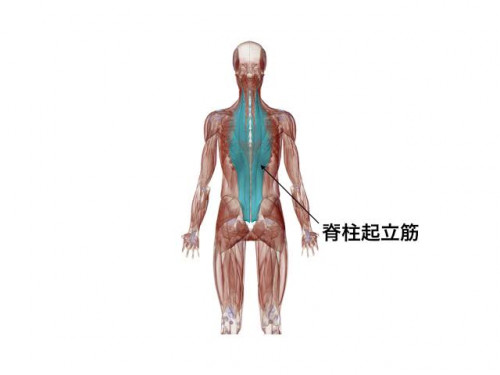

特に頭や内臓を支える大きな筋肉は

脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)です。

ざっくり言うと、“背すじを立てる”役割を持つ、背骨の両脇に縦長に沿っているインナーマッスルで

座りっぱなしの姿勢はこの脊柱起立筋が弱り、脊柱起立筋が弱れば猫背の原因となります。

さらには

脊柱起立筋群のすぐ横に『交感神経管』が走っています。

脊柱起立筋群が緊張するとそれに連動して『交感神経管」が活発になり

交感神経系は「闘う神経」なので

頑張るために心拍数やら血圧を高め、脳や心臓や肺などに血液を集中させ筋肉を緊張させます。

すると

消化器の働きが悪くなったり、便秘や下痢をしやすくなったり、冷や汗が出たり、手足の先が冷たくなったりします。

脊柱起立筋を緩めると

・姿勢がよくなる

・肩こり、腰痛予防

・冷え改善

・代謝アップでダイエット効果

などのメリットがたくさん★

脊柱起立筋を緩めるには、ストレッチと

背骨のきわの筋肉をマッサージなどでほぐすことです。

脊柱起立筋のストレッチ

- 椅子に腰掛けて、背筋を伸ばします

- 背筋を伸ばした状態で、ゆっくりと腰を後ろにひねります

- 深呼吸しながら20秒間キープします

- 息を吐きながらゆっくりと戻します

- 反対側も同様に行います

奏では背骨のきわ、脊柱起立筋は横向きの大勢でしっかり施術し、緩めていきます。

この辺りが緩むと、呼吸も深くなり、浅い眠りも深くなります。

あまり聞き慣れない脊柱起立筋ですが

とても大切な筋肉なので

座っていることが長い方は意識してみてくださいね◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽