♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ

冬の過ごし方=冬養生

冷え込みが強くなって冬本番という感じになってきました。

日本には四季があり

それぞれの季節の気候は大きく変化し、人もその変化に合わせて健康を維持しています。

それぞれの季節に合わせ、本来の姿であるためにすることを養生と言い、冬には冬にふさわしい養生があります。

⛄️冬の養生

冬は生物は活動を控えエネルギーの発散を防止し、身体の奥に蓄える季節です。

実は

冬場のほうが同じ活動をしても夏より多くのエネルギーを消耗します。

また、東洋医学の考え方では、

冬は「腎」に関わっていて、

西洋医学での「腎臓」の機能だけでなく、

副腎の働きも含め、生命の根本のエネルギー源であり、その「腎」の基本的な物質・精気を「腎精」と言います。

「腎精」は、

いわゆる「原気(元気)」=生まれながらに持っている根本のエネルギー「先天の気」と空気や食べ物などから得られるエネルギー「後天の気」からできています。

そして

腎は「免疫力」「記憶力」にも関係があり、

腎は髄液を作り出す源でもあり、腎が弱り脳髄を作り出す力が弱まることで、脳の働きが衰え、物忘れなどが起きてきます。

そして腎の弱りが

腰痛、むくみ、疲れがとれない、白髪が増える、考えがまとまらない、自信がなくなるなど…

様々な症状につながります。

冬の養生は

簡単にいうと腎を弱らせないためにも

冬は

"無駄にエネルギーを使わないようにする"ことです笑

そして

保温、防寒、栄養補給

体を冷やさず、早く寝て、質のよい睡眠をとり

胃腸を整え、さらには腎を助ける関係にある肺も大切にすること

呼吸も大事ですが

乾燥する冬は喉を痛めやすいので、鼻呼吸を意識しましょう。鼻呼吸については🔽

https://izumi-kanade.com/info/2877521

外側からのケアとしては腎のツボがある足首、腰回りなど下半身のケアをすることで

寒さに負けない体に★

一年の終わりで

何となくせわしない師走ですが

冬は本来、エネルギーを蓄える季節。

春、夏、秋と頑張ってきた体を労り、

なるべくリラックスして

少しペースを落として過ごすことも大切なのかもしれません。

冬のコリ、疲れ…ご相談ください◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

腰痛でほぐすべきは腸腰筋!

寒くなると特に気になる慢性的な腰痛や

腰の重だるさ…

テレワークが長引き、

座りっぱなしや運動不足による筋力低下が原因となり、腰の周りの筋肉が硬くなり

ちゃんと使えなくなることで腰痛が起こります。

長時間同じ姿勢でいたり、無理な姿勢を長い時間続けていたりすると、股関節を曲げた状態で身体を保持している状態なので、

特に

お尻の筋肉や骨盤と背骨をつなぐ筋肉=腸腰筋

が衰えると腰椎に負担がかかります。

運転でアクセルブレーキを踏むという動作は細かな股関節の運動があり、より腸腰筋に負担をかける動作でもあります。

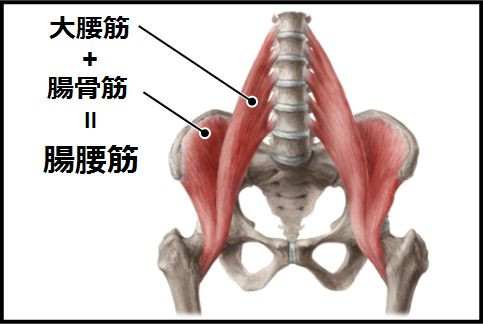

🔹腸腰筋とは

大腰筋と腸骨筋を合せた総称で

大腰筋は腰の骨から大腿骨に、腸骨筋は骨盤から大腿骨に繋がっています。

つまり

腸腰筋は上半身と下半身を繋ぐ大事な筋肉で

主に股関節の屈曲(足を上げる)させる働きをしています。

腸腰筋が硬くなったり弱ったりすると

股関節や骨盤の動きが悪くなり

結果として腰に負担がかかり、腰痛に繋がります。

またこの「腸腰筋」はお腹の中の深いところにあるので、

表面的な揉みほぐしでは、なかなか奥に届きにくい特徴があります。

座りっぱなしの時間が長い方は

日頃から腸腰筋をケアすることで腰痛の予防改善になります。

🍀テニスボール(タオル)で腸腰筋セルフマッサージ

テニスボールかタオルをボール状に折ったものを用意します

1.床にうつ伏せになって寝る。

2.へその3cmくらい右で腰骨の内側の部分にテニスボールを当てる。

3.加減を調節しながらゆっくりと体重をかける。

4.30秒くらい圧をかけたら左側も同じように繰り返す。

🍀腸腰筋ストレッチ

①片足を前に出して膝立ちをする。

②股関節を床に着けるようにして、股関節を伸ばしていく。

③さらに伸ばしたい人は、左の腸腰筋を伸ばす場合は上半身を右にひねる。

(もっと伸ばしたい人は、①で膝立ちするときの足の開くスタンスを広げるともっと伸びます)

伸びているところで20秒間キープ。

これを左右3セット行う。

🔹腸腰筋が緩むことで

① 姿勢が整い、楽になる

② 腰痛の予防

③ダイエット効果

④足取りが軽くなる

奏では横向きの施術で

圧し難い腸腰筋にもアプローチしています。

腰の重だるさ、慢性的な腰痛…

ご相談ください◡̈

直前や夜間でも、返信を待たずに予約できます★✉️の行き違い防止の為、オンライン予約をご利用頂けると大変助かります。 https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

**************************

表参道マッサージ整体・奏・kanade アクセスバーズ東京青山

表参道駅2分、渋谷、原宿からも8分

指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント

…夜遅くまで営業★男性も歓迎★

アクセスバーズ東京表参道・奏・アクセスバーズ料金、詳細はこちら💁♀️⬇️

ストレートネックは治るの?

最近、「ストレートネックは治りますか?」というご質問が多いです。

ここ数年で「ストレートネック」という言葉をよく耳するようになりました。

自分には関係ないと思っている方も、

実はかなりの人がストレートネック傾向にあり、

肩こり・首の痛み・頭痛・眼精疲労・めまい・吐き気など不調の原因になり得ます。

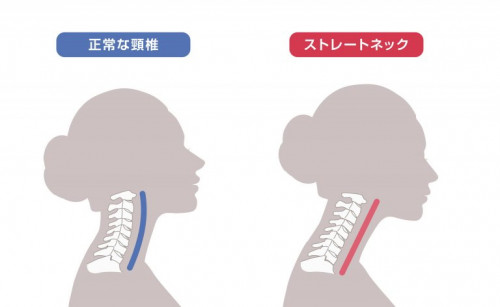

🔹ストレートネックとは

本来ゆるやかにカーブしているはずの頸椎(首の骨)が、首を前に出した姿勢を続けたことによって、まっすぐになってしまった状態です。

スマホやパソコンで

首を前方へ突き出し、

うつむいたり、前かがみ姿勢を常に取っていると、

頸椎に過剰な負荷がかかります。

正常な姿勢の場合に比べて、頭が前方へ2㎝出るだけで、2倍の負荷が頸椎にかかり

50㎏の体重の人なら、約10㎏もの負担が頸椎にかかっています。

この負荷に対し、体はまず

首から肩にかけての筋肉の力で対抗しようとします。

悪い姿勢が続くと

筋肉は緊張しっぱなしになり、疲労が蓄積し、首や肩のコリ・張り・痛みになります。

この段階でケアをせずに放置してしまうと

緩やかな前弯のカーブを描いているはずの頸椎が、まっすぐになってしまうのです。

さらに

ストレートネックを放置すると

頸椎の下に続く胸椎(胸の部分の背骨)にまで悪影響が及び

「胸から前方に倒れ込む状態」になり

胸から湾曲したその状態は、白鳥の首の形に似ていることから「スワンネック」と言われたりします。

すると肺や胸郭も前方へつぶれた状態になり、呼吸器系や消化器系の不調が起こることも…

ストレートネックは治るのか?の

結論を言うと、一度で完全に治るということはありませんが

ストレートネックは、首の骨が変形してしまったわけではなく

姿勢の悪さから首周辺の筋肉が緊張し、頸椎部の椎間板にかかるバランスが崩れてしまうことで起こる症状なので

定期的に首や周辺の筋肉をマッサージしたり、ストレッチをすることで予防、改善はできます。

🍀ストレートネック改善セルフケア

タオルでセルフストレッチ

①椅子に座った状態で、両手でフェイスタオル筒状に持ち首の後ろに当てます

②少し首を後ろに倒し、両手でタオルを斜め上に引っ張ります

③タオルを斜め上に引っ張ったままで胸を張り、あごを引きます

そのままの状態で5秒キープ。

首の後ろの筋肉が伸びているのを感じ、これを10回繰り返します。

🔹普段の予防方

・姿勢

椅子には深く腰掛ける。

立っている時は背筋を伸ばす。

・定期的に動かす

仕事の合間に肩や腕を回すなど

・パソコン作業時

ラクな目線になるように、パソコン画面の角度や椅子の高さを調節し、

パソコンやスマホは目線の高さで使う。

現代病ともいえるストレートネック…

パソコンやスマホを長時間見続けていると、眼精疲労や自律神経障害を起こす場合もありますので

少しでも首の不調がある時は

放置せず、ケアしてあげてくださいね。

奏では首は無理な力で圧さず

あらゆる角度からのアプローチと

首に関係する筋肉を緩める施術をしています。

首のお悩み、ご相談ください◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

腸が「幸せ」をつくる

昨日は腸の大切さ、

そして「腸と心」が関係いていること

に少し触れましたが今日はもう少し深堀りしようと思います。

🔹なぜ腸と心が繋がっているのか?

消化器官(主に腸)で、幸福ホルモンと呼ばれる神経伝達物質セロトニンの9割が作られます。

このセロトニンが減少すると、

気分が落ち込んだり、イライラしやすくなり

、幸せを感じにくくなってしまいます。

腸と脳が密接に関係していることを〝脳腸相関〟といい、色々な研究がされています。

わかりやすい腸脳相関が

緊張するとトイレに行きたくなる

過敏性腸症候群

経験がある方もいるかもしれません。

その腸を汚すのもキレイにするのも

1番大きな原因は

「食べ物」です。

現代人は昔に比べて腸内環境が乱れているといいますが要因は

◆食品添加物

◆トランス脂肪酸

食品添加物やトランス脂肪酸は腸内細菌を減少させ、腸内環境を悪化させるほか、

自己消化ができないので、消化不良の原因や、体内の消化酵素を大量に使うことによる代謝酵素の減少になります。

(※トランス脂肪酸とは、脂質を構成している成分で脂肪酸の一種でマーガリンやショートニング、業務用油などを作る過程で発生するものです)

◆白砂糖

砂糖の主成分であるショ糖は、消化酵素や胃酸でも、なかなか消化できず消化不良を起こしやすくなります。消化不良となったショ糖は腸内で悪玉菌のエサとなり、腸内環境を悪化させることになるのです。

そして

食生活以外にも

・冷え

・睡眠不足(体内時計の乱れ)

・心的ストレス

・くすりの服用

も腸内環境の乱れの原因になります。

🔹不安やイライラと日本人の腸

そもそも日本人は、世界一不安になりやすい民族だと言われるそうです。

不安遺伝子と呼ばれる「セロトニン・トランスポーターSS型」を持っている人が、日本人には多いとか。

セロトニン・トランスポーターとは、

セロトニンの量を調節している遺伝子で、

L型とS型の遺伝子型があります。

◆L型:セロトニンの分泌量が多い

◆S型:セロトニンの分泌量が少ない

ということは

・LL型:楽観的

・SS型:悲観的

・SL型:中間

ある調査では日本人の遺伝子はSS型が65%、SL型は32%、LL型はたった3.2%

心配性、不安になりやすいのは

遺伝子のせいなので

ある意味、仕方ないんです笑

逆に言えば

何らかの方法でセロトニンを増やしてあげれば、不安を感じにくく、幸せを感じやすくなります。

セロトニンを増やすには

一言でまとめると

日光を浴びて、適度な運動し、体を温めて、よく噛む

です!

そして「食べもの」の質を変えること

中でも「トリプトファン」という物質は

セロトニンを増やしてくれます。

https://izumi-kanade.com/info/2699681

そんな私も、昔は何であんなにネガティブで心配症だったのかが腑に落ちました笑

食べ物に制限をかけるのはストレスになるので、

腸に良い食べ物やアクションをプラスする形でセロトニンアップ方法を色々と実践中です。

・お風呂

・音楽

・アロマ

・ヨーグルト

そして

実はマッサージを受けることも

幸せホルモンであるオキシトシンやセロトニン分泌アップ効果も★

腸内環境を整えることが

心も体も健康になれる一歩かもしれません。

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

腸が心と体の健康のカギ!「停滞腸」を改善するには…

美味しいものが多くなるこの季節ですが

胃は元気ですか?

冬に向けて体の不調を訴える人が多く、

原因の多くが実は「腸の冷え」によるものだと言います。

気温が下がり体が冷えると、「交感神経」が優位になります。

交感神経優位だと

腸管の運動が抑えられ、血管が収縮して腸に向かう血液量も少なくなるため、腸の働きが悪くなると考えられ

この状態を「停滞腸」なんて言います。

停滞腸になると、消化・吸収・排泄がうまく行われず

下腹部の張りや腹痛といった症状が出たり

不要な老廃物や毒素が体内に長期間留まることにより、ニキビや肌荒れ、肥満、便秘といった、さまざまなトラブルが起こるようになります。

また腸は免疫力とも深く関係していたり、

腸が不調だと新陳代謝が衰え、細胞の活動や血流が滞り、さらなる冷えになるという負のスパイラルに…

停滞腸の改善にはまず

「温める」ことです!

体の外から→

腰はお腹の神経が多く集まる場所ですので、カイロなどで、お腹と腰もしっかり温めてあげましょう。

入浴は、就寝の数時間前に、39℃前後のお湯に20分程度つかると体が温まります。

体の中から→

朝は副交感神経が優位に働いていて腸の活動が活発です。

このタイミングで白湯を飲むことがオススメです。

白湯の効果については

https://izumi-kanade.com/info/3599532

また「食事誘発性体熱産生」

と言って

食後にエネルギーが熱に変わるのですが

特にたんぱく質の多い食事は熱産生量が多く効果的です。

朝食は乳製品や卵製品などタンパク質を取りましょう。

また

腸は第二の脳と言われ

脳内の幸せ物質である「セロトニン」は、

腸から送られてきた材料をもとにして作られています。

セロトニンは、気持ちの高ぶりを抑えたり、気分をリラックスさせたりする神経伝達物質なので

停滞腸は体だけでなく

メンタル=心

にも影響を与えるのです。

奏の施術の腸へのアプローチは

"直接"ではなく

"間接的"に。

①胃腸に関係するツボや経絡に沿って圧す

②胃の裏、背中の指圧

③脳をリラックスさせて副交感神経を優位に

オイルフットやハンドマッサージは

胃腸のツボを刺激するので、施術が終わる頃に、お腹が動いてきたり、

アクセスバーズを受けてお腹がゴロゴロ動き鳴る方が多いのは、副交感神経がオンになるからです。

停滞腸を元気にし、寒さに負けない心と体に★

胃腸の不調もご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽

https://izumi-kanade.com/free/yoyaku